电影《平原游击队》中,郭振清饰演的李向阳。(本文图片均为作者提供)

电影《平原游击队》塑造的游击队长李向阳英勇善战、足智多谋,其抗日传奇英雄的经典形象深入人心。李向阳的原型之一就是八路军太行军区五分区敌后武工队队长郭兴。

新中国成立后,郭兴曾任济南军区训练部副部长,陆军第5师副师长、师长及北疆军区司令员等职。接受采访时,他谦逊地表示:李向阳是抗日战争中许多游击队长英雄事迹的代表,《平原游击队》也是无数抗日游击队、武工队战斗生活的综合和典型化。不过,影片中有些情节和镜头取材于我们武工队,但地名、人名完全不一样,所以不要叫我“李向阳”。

“小知识分子”

郭兴生于河南辉县。1940年,一队八路军来到他所在村庄宣传抗日救国。年仅16岁的郭兴踊跃报名,要跟着部队去打日寇。由于年龄小、身体瘦弱,八路军劝他过两年再来参军。

郭兴岁数不大,心里可有准主意。他悄悄跟着八路军走了3天,脚底板磨得全是血泡。走到山西平顺一个村子,八路军首长在他的软磨硬泡下,终于同意了他的请求。但是由于年龄小,他暂时不能进入主力部队,被分配到平顺县抗日政府公安局当通信员。

当时,人们普遍文化水平较低,据说整个公安局只有几个人识字。郭兴读过4年小学,能读会写,一有报纸、文件,局长就让他念,起草通知、信件,他也能勉强胜任。一时间,这个少年成了人们心目中的“小知识分子”。

郭兴为人机灵,遇事肯动脑子又有文化,很快脱颖而出,被任命为公安队长。公安队有二三十个小伙子,人数不算少,但装备可怜得很,只有五六条长枪,手榴弹一颗都没有。进行军事训练时,瞄准、射击、拼刺这些技战术,队员们可以轮流用那五六条长枪。到投弹训练时,大家可犯了愁。但郭兴点子多,他让大家找来和手榴弹大小、重量差不多的石头代替。器械虽然简陋,郭兴和队员们在操场上却练得热火朝天、虎虎生威。

一天下午,他正和队员们训练,一位“八条腿”干部路过看了会儿,一句话没说就走了。“当时根本不懂喊立正,向首长报告这些。”郭兴回忆,“那时干部是哪一级也看不出来,只听说‘八条腿’干部都是首长。”所谓“八条腿”,是当时战士们对骑马配备警卫员首长的昵称,即骑的马四条腿、警卫员两条腿、本人两条腿。

当晚,郭兴就被叫到了县政府。原来,观看他们训练的那位首长竟是大名鼎鼎的皮定均司令员。从此,郭兴成了皮司令的部下。

下山来个“开门红”

1941年元旦,郭兴被任命为武工队队长。皮司令要求郭兴:半年内拉起一支50人左右的队伍;在京汉铁路以西,石家庄和邢台之间展开活动;一年内消灭100个伪军、5个日军,缴获100条步枪、2挺机枪,手枪不限。

武工队时期的郭兴。

单从数字上看,皮司令下达的任务并不难。但了解到武工队的实际情况后,大家发现,其难度不是一般的大。由于抗日队伍扩充迅猛,武工队人员和武器极度匮乏,组织上只能拨给郭兴3名队员。武器弹药更是少得可怜:枪,一长一短;子弹5发;手榴弹每人3枚,但都是边区土造的。

出发前,皮司令亲自设宴给郭兴和队员饯行:小米糊、面条、棒子面饼、炒萝卜丝、酸菜。饭菜简单得不能再简单了,但以当时的条件,这足以被称为“盛宴”。出席人员规格更为隆重,除皮司令外,政委、参谋长、政治部主任等主要领导悉数出席。

与首长告别后,郭兴带着3名队员东下太行,向敌占区奔去。他们越过铁路,徒步百余里来到河北元氏县,寻找战机。没几天,3个伪军到保长家催粮。郭兴得到消息后,立即带队去保长家,顺利俘虏3名伪军,缴获3条枪。

郭兴一下山就来个“开门红”。此后,他和队员们活跃在元氏、高邑等县交界,神出鬼没,敌人疲于应付,叫苦不迭。同时,他在亲戚、同学、同乡等熟人间不断宣传抗日救国,壮大队伍。武工队如滚雪球般,4个多月便发展到30多人。

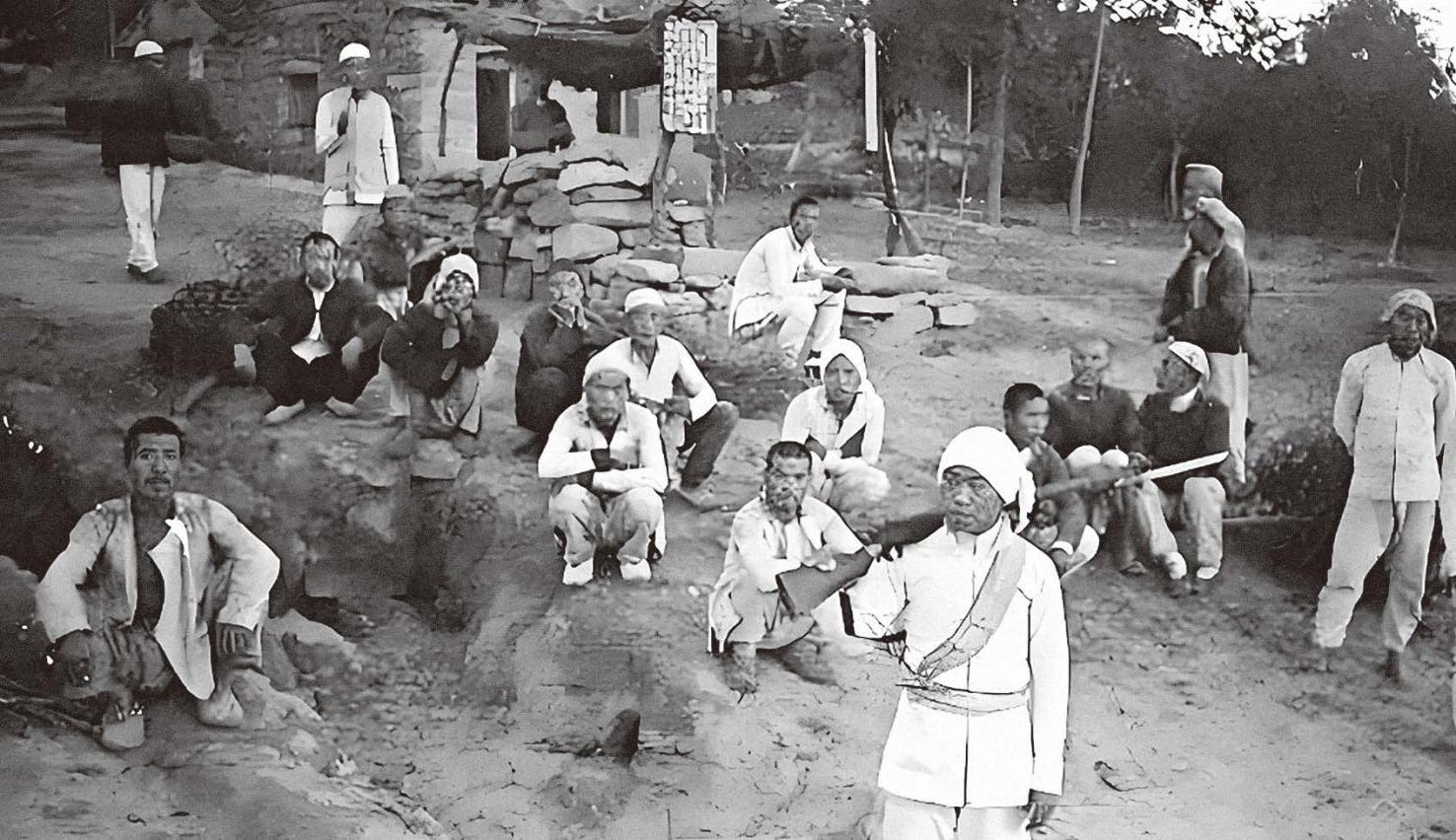

活跃在敌后的八路军武工队。

1941年8月,武工队进行工作总结,虽取得歼敌60多人、缴枪30余条的战果,但均为伪军、汉奸,消灭5个日军的任务还是“光头”。日军总龟缩在深沟高垒中,行动时集中出动,武工队不具备与其正面战斗的实力。怎么办?队员们把目光投向了郭兴。

不入虎穴,焉得虎子!郭兴决定效法孙悟空钻进铁扇公主肚子,化装进城,消灭日军。

开“日语速成班”

起初,队员们打算化装成伪军。郭兴认为,这虽然简单易行,但言谈中一个不留神,很容易暴露。而如果扮成日军,伪军一般不敢盘查,更能麻痹敌人,创造杀敌机会。

可扮成日军会产生一系列问题。首先得解决语言障碍,不会说日本话肯定不行。郭兴找到军分区首长要求学日语,结果被泼了一头冷水。他认为一个星期怎么也学会了,但首长严肃指出,从队员们的文化水平、行动难度、安全保障等多方面考虑,这次学习至少要安排半年。

眼见还有4个月就到年底了,再学半年日语,皮司令下达的任务肯定没法完成。郭兴脑瓜一转:我们进城是去杀鬼子,又不是长篇大论作报告,只要队员们能掌握基础对话就足够应付了。

于是,郭兴的“日语速成班”开班了。他和队员每天去敌工部跟翻译学日语,只学两三句,然后死记硬背。两个月下来,他们居然把“立正、稍息,向前看、齐步走”等军事术语和“集合了、几点了、吃饭没”等日常用语学了个八九不离十。

接着,郭兴开始筹划化装方案,讨论来讨论去,只有他扮成日军小队长不易露馅。但他太年轻,队员找来小胡子给他贴上,妥了。可跨上东洋刀,问题又来了:郭兴个子矮,一走起来刀鞘拖地,洋相百出。有队员提出,郭兴要是骑上马就没问题了。可上哪儿找马呢?

大闹永年城

郭兴只得向上级求助。军分区也没多余的马,又把他介绍到独立团去想办法。回忆当时的情景,郭兴说,独立团团长得知他们借马是为进石家庄“打鬼子”,瞪大了眼,称这是“肉包子打狗”。

电视剧《亮剑》里的李云龙集合上万人,在意大利炮的加持下,才打下了平安县城。而这位不到20岁的武工队长,只带两人就敢杀进日军重兵把守的华北重镇石家庄。最终,独立团团长被郭兴的胆气折服,同意借给他3匹马,并反复交代:石家庄绝对不能去,一定要选敌人防守薄弱的地方,才能出奇制胜。

经过反复考量,郭兴把目标定在只有东、西两个城门的河北永年县城。永年在邢台南面,超出了皮司令给郭兴武工队划定的作战范围。但郭兴认为,日军是中华民族的敌人,打死一个少一个,管它属于哪儿。

行动当天,3人骑着高头大马,大摇大摆经过伪军岗哨进了永年西门。1个日本兵迎面走来,见到“小队长”郭兴立刻敬礼。郭兴趁其不备,一枪将其击毙。饱受日伪欺压的群众眼见“鬼子内讧”,奔走相告。3人借着乱劲儿,一边策马向前一边向路两旁敌人射击,一路杀出城去,前后用时仅7分钟。

回到驻地统计战果时,郭兴说:必须严格遵守纪律,宁可少说绝不能多报。几人反复回忆,最终结论是击毙日军4人、击伤7人。第三天,军分区派人通知郭兴:你们打得很好,但数字不确切。经核实,这一仗共击毙日军5人,击伤9人。郭兴顺利完成了皮司令交给他们的歼敌任务。

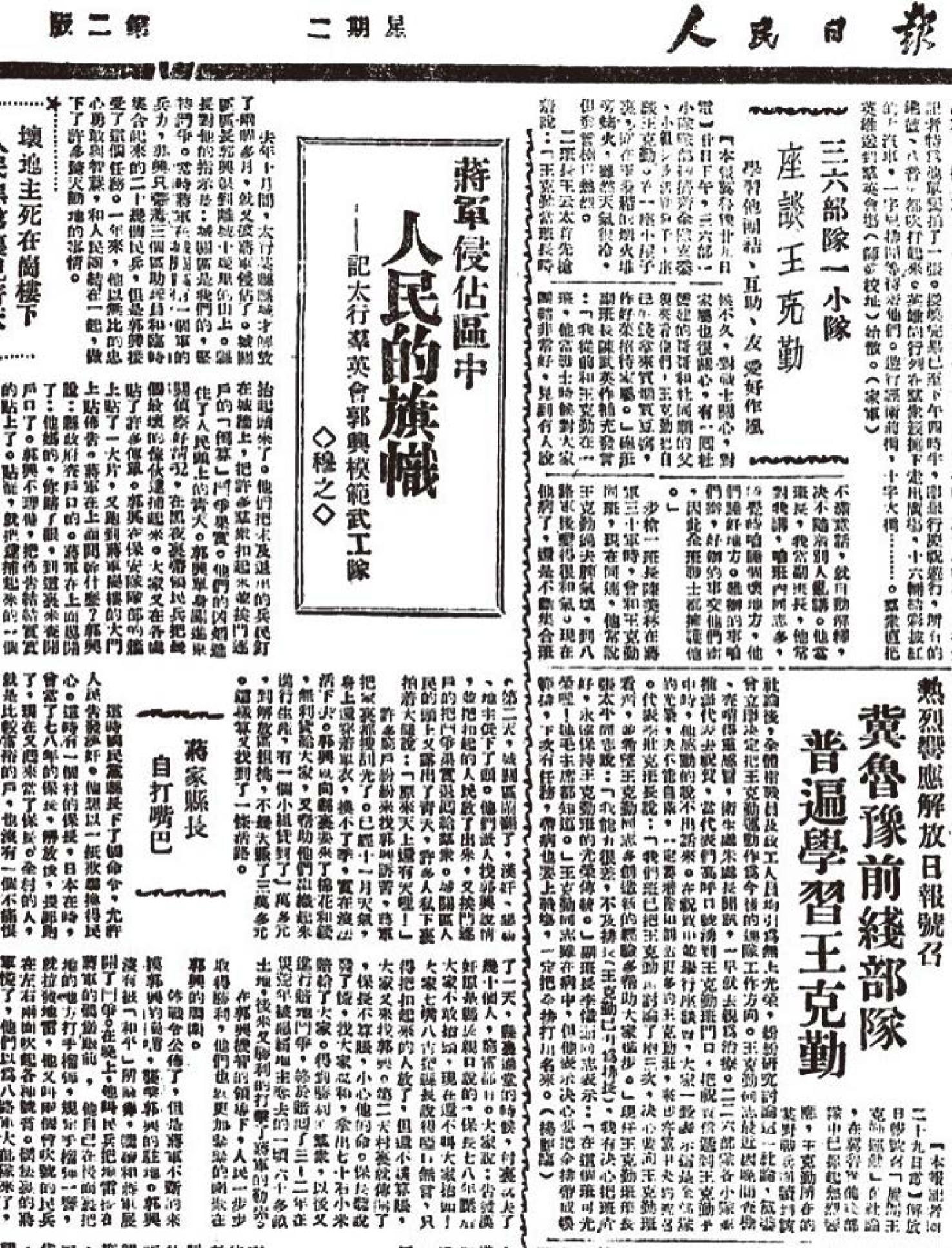

1946年12月31日,《人民日报》(晋冀鲁豫)发表的关于郭兴模范武工队的通讯文章。

1946年12月,在太行第二届群英大会上,“辉县郭兴武工队”被命名为“郭兴模范武工队”,郭兴本人荣获“一级杀敌英雄”光荣称号。会后,新华社特派记者朱穆之随队采访,撰写了长篇通讯《蒋军侵占区中人民的旗帜——记太行群英会郭兴模范武工队》,发表在1946年12月31日的《人民日报》(晋冀鲁豫)上。此后,郭兴的故事又被改编成电影,成为新中国银幕上的经典。

《环球人物》作者 郭岭松

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错