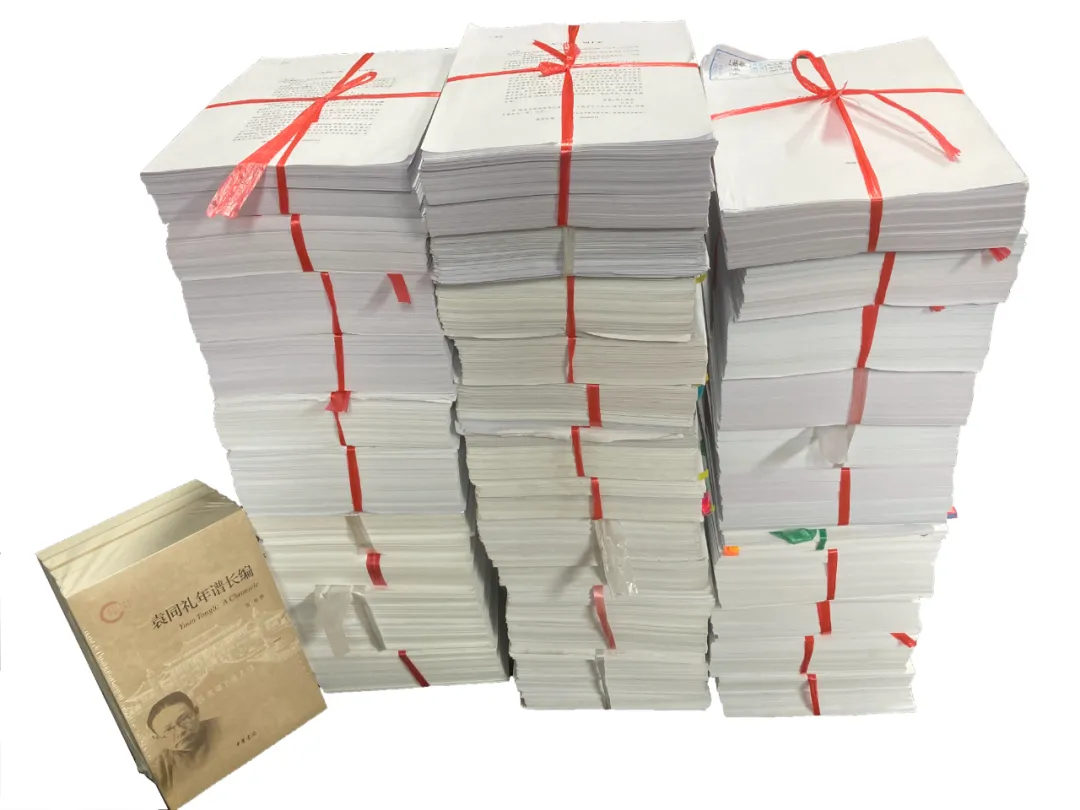

半尺高、五大册、300多万字的《袁同礼年谱长编》摆在我们面前。

历时十余年,通过对大量中文、英文、法文史料的寻找、查阅、梳理,撰写完成这部学术著作后,雷强如释重负。“十年来,书稿没有哪一天不系于心中,挥之不去,如今,总算对袁同礼先生有所交代了。”

《袁同礼年谱长编》书影及编辑稿件。中华书局供图

“袁先生对国家图书馆的影响,相当于蔡元培之于北京大学。”袁同礼对近现代中国文化有重大影响,人们对其却所知甚少,这种强烈的反差让雷强发愿——寻找袁同礼。

谁是袁同礼?

他参与故宫博物院和北平图书馆(今国家图书馆)的筹建,主持北平图书馆工作二十余年,是中国现代图书馆和博物馆事业的先驱;他开启了《永乐大典》的海外寻访与敦煌文献的大规模影像回归;抗战期间,他策划了北平图书馆善本的南迁保护;他与梁启超、蔡元培、李大钊、胡适等交往频繁,却是这群人中常被忽视的一位。

今年是袁同礼诞辰130周年,国家图书馆党委书记、副馆长陈樱说:“袁同礼先生从事图书馆事业长达50年,是中国新图书馆运动的重要推动者。先生及其同时代的图书馆人虽生逢乱世,却以强烈的忧患意识和历史责任感,为发展民族文化事业付出了艰苦卓绝的努力。”

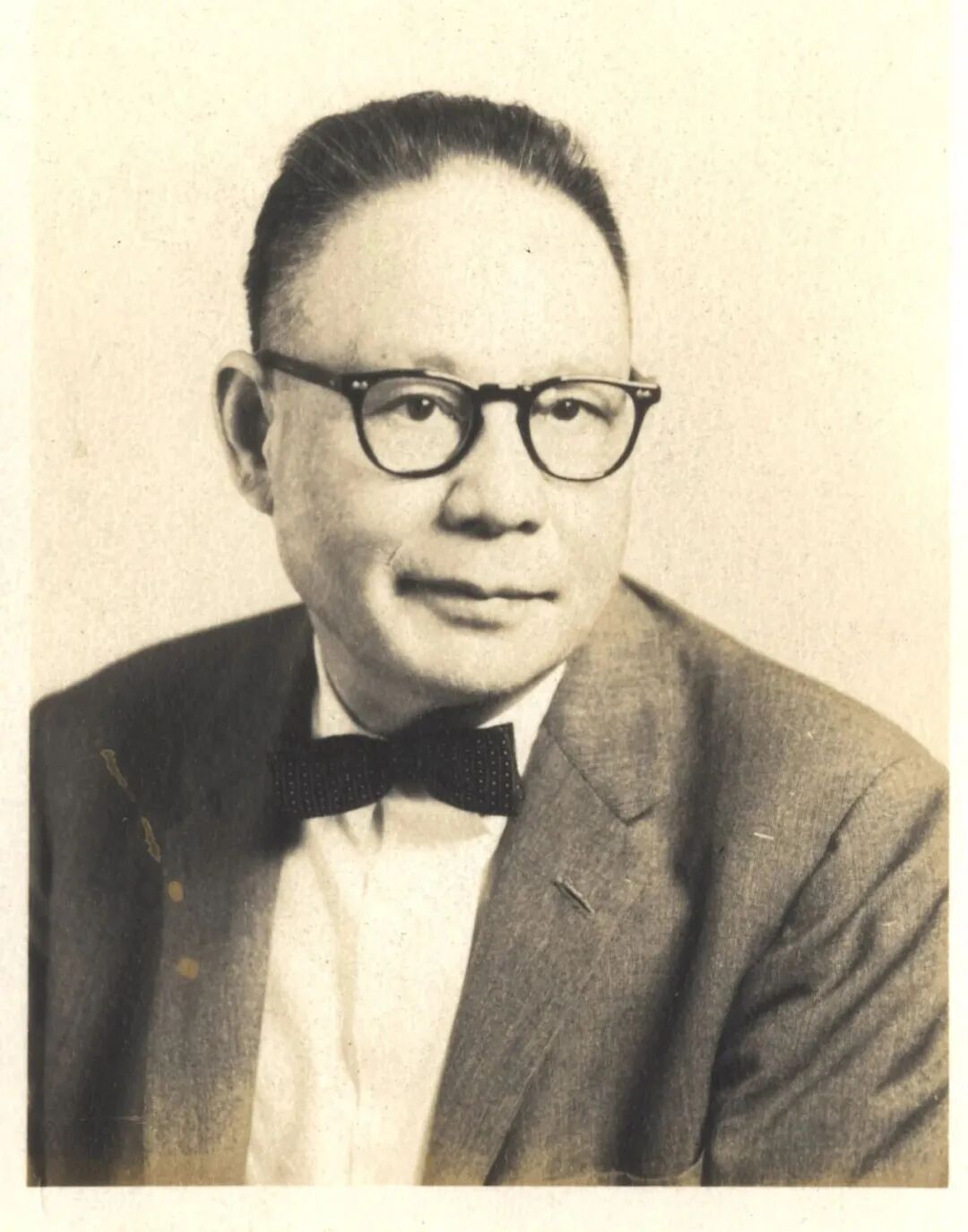

袁同礼。雷强供图

“寻找袁先生,我们能够审视近现代中国文化史、学术史、图书馆学史、博物馆学史、中外文化交流史、欧美汉学史。每当有所发现,你的喜悦和激动是难以言表的。”十年“慢功夫”,雷强身心俱疲,几近崩溃。所幸,与“追寻”相伴的,也有窥见史实原貌的“狂喜”。

十年辛苦

“民智之通塞,与其图书馆事业之盛衰相为表里。”

1931年6月25日,北平图书馆新馆落成,这是国家图书馆历史上第一座按图书馆功能设计的馆舍。主持新馆筹建和日常馆务的北平图书馆副馆长袁同礼发表致辞《国立北平图书馆之使命》。他说,北平图书馆“志在成为中国文化之宝库,作中外学术之重镇,使受学之士观摩有所”,“通中外图书之邮,为文化交通之介”,“为国家树长治久安之基”。

1931年6月25日建成的北平图书馆新馆。雷强供图

雷强说,袁同礼是中国现代文化事业幕后之巨擘,被学界誉为“中国图书馆学的祭酒”。

2010年,南京大学硕士毕业的雷强,入职国家图书馆展览部。他在工作中发现,在国图历史上,在中国近现代文化研究中,袁同礼都是一个绕不过去的人,时人却对其知之甚少且流于泛泛之言。

2013年秋,雷强决定将研究的重点放在袁同礼身上,并将成果以年谱的方式呈现。

寻找开始,雷强才知道这一决定意味着什么,“研究袁先生,其实是非常困难的,并不是有一腔热情和理想就可以”。

他没有料到年谱的撰写会持续如此之久,字数也从一开始预计的50万字,不断扩充至300多万字。

“简直没有穷尽”,雷强说自己仿佛掉进了史料的汪洋大海中——那个年代的报纸、期刊,同时代其他学者的年谱、日记、书信集、回忆录,以及大量的、目前仍散布在世界各地的书信电文,都需要一一搜寻查阅。

袁同礼的书信档案遍布世界各地,仅美国,就有美国图书馆协会、国会图书馆、洛克菲勒基金会、哥伦比亚大学、哈佛大学等十多个机构的档案需要查询。因此,雷强自嘲染上了一种“不良嗜好”——几近成瘾地申请档案。他通过各种渠道申请查阅扫描,或请人去现场一页页拍照。

除了档案查找,雷强还把视线投向拍卖市场和旧书店。年谱中,许多首次披露的袁同礼与古文献专家王重民的重要通信,就是雷强从中国书店拍卖中抄录的。

雷强在国家图书馆接受采访。屈琰茹摄

搜寻书信电文只是第一步,识读它们,更是一项艰巨的工作。“这些史料几乎都是繁体中文、英文、法文,很多字不易确认,那些花体英文,还有中文草书、行书,识读起来如履薄冰。”

3000余封书信电文在年谱中的呈现,都包含正文、引文、按语三部分。正文是人物、事件及书信电文内容的简单介绍,引文是书信电文原文的完整引用,按语是雷强经过详细考证后,对信中比较隐晦或费解的表述,给读者做出的解释说明,这特别考验对史料的掌握与辨别功力。有的细节雷强查资料考证花的时间可能是一下午,但在年谱里,只是一个字、一个词或一句话的表述。

史料之繁多,雷强经常在完成一封信的考证后,又搜寻到新的史料,且与之前的信相关,因此前面那封信的正文和按语也需要进行调整。“这是一件异常繁琐的事,需要对所有史料都有印象。漫长的十年,我就是在不停的调整中度过。”

而这些都是在雷强本职工作以外完成的。几乎所有的假期,他不是在整理史料,就是在奔赴各地查阅史料的路上。他曾多次亲赴台北、香港、上海、天津、南京等地的相关机构查阅资料。

所有的花销全是自费,雷强大致算了下,世界各地档案扫描、各种出行、各种书籍资料的购买,累计足有3万多美金。

年谱完成时,雷强几乎用光了所有积蓄,“如果没有家人的支持,没有父母的资助,结果难以想象”。尽管后来申请到社科基金后期资助,但绝大部分又投入到书的出版中。

雷强在袁同礼诞辰130周年纪念活动上发言。雷强供图

竭尽全力的寻找,让《袁同礼年谱长编》中首次披露的书信、电文多达2800多封,更让人们对袁同礼及其时代的认知越来越清晰:

“一九二四年五月七日 莱比锡 先生访郑寿麟,谈《永乐大典》在各国的散落情况。”——这是袁同礼在欧洲寻访《永乐大典》的日常;

“一九三七年二月九日 先生致信王重民,影照敦煌写经须替换两种,并谈其他诸事。”——这是袁同礼心系敦煌文献的细节;

“一九四〇年十一月中旬 先生前往美国驻华使馆,表示平馆存沪善本书现存于法租界,意欲运美者约三百箱。”——这是袁同礼对平馆书籍运美的筹划;

……

抢救典籍

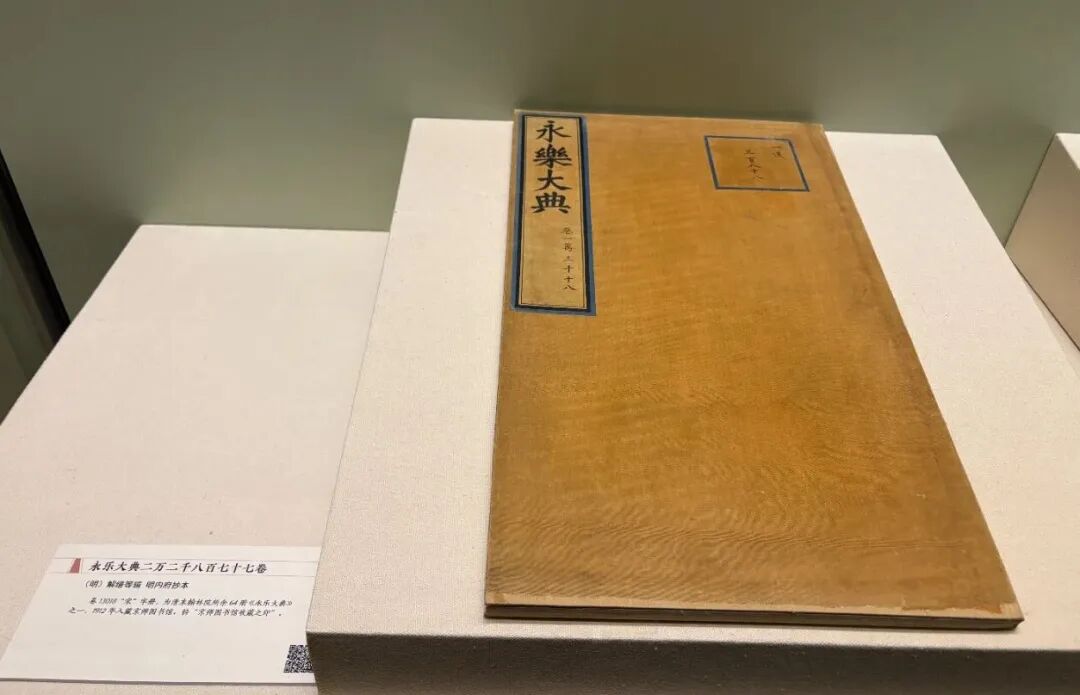

在位于国家图书馆南区的国家典籍博物馆,“珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的回归和再造”正在展出,不时有读者走进展厅,凝神细观。

《永乐大典》是我国最大的一部类书,凝聚着中华民族的深厚情感,文献、文物、艺术价值极高。但历经劫难后,相较成书时的上万册,如今存世的仅400余册,且分散在世界各地。目前,国家图书馆是《永乐大典》在海内外最大的藏家,所收藏的《永乐大典》占存世的一半以上。

国家典籍博物馆展出的《永乐大典》。刘梦妮摄

雷强说:“最早在世界范围内调查《永乐大典》存世卷目的人,便是袁同礼。”

早在1921年,袁同礼在美国留学期间,就曾公开发表文章提醒:“美国各图书馆对于购买中国书籍竞争甚烈,欧洲人和日本人均紧盯中国私人藏书之出售。倘若中国不重视此事,十年后中国学生恐需赴华盛顿研读中国典籍。”

在《国立北平图书馆之使命》中,他提到:“吾人于固有旧籍自当力为搜进,毋使远渡异国,有求野之叹。”

后来,在《我国艺术品流落欧美之情况》中,他又呼吁:“吾人知欧美人士对于吾国艺术品之好事搜集,努力研究,则国人对于吾国固有之古迹如何保护?固有之文物如何保存?古物出口之如何防范与限制?不可不予以深切之注意!”

正因为有着这样的忧虑与远见,袁同礼一生中广泛搜集中外古今典籍,抢救中华文化遗产。

1923年至1939年,袁同礼利用游学和出国考察的机会,到英、美、法、德、奥、日查访流散国外的《永乐大典》,基本摸清了海内外所存《永乐大典》的状况,并陆续发表《永乐大典考》《永乐大典现存卷目表》《永乐大典之文献》等文章,为后人进一步研究《永乐大典》奠定了基础。他在北平图书馆任职期间,大多数存世《永乐大典》实现了影像回归。

袁同礼还开启了现代敦煌学的建立以及敦煌文献的大规模影像回归。

“尊处既有如此之好机会,极盼在敦煌学上有一大贡献,愿以馆中之财力助君完成斯业,并可使国内学者得一种新资料也。”这是1936年2月17日,袁同礼写给王重民的一封信。

1930年代,在北平图书馆担任副馆长时,袁同礼安排馆员王重民、向达赴英、法等国图书馆,将流散于国外的敦煌文献进行拍摄整理。王重民和向达后来也都成为敦煌学专家。

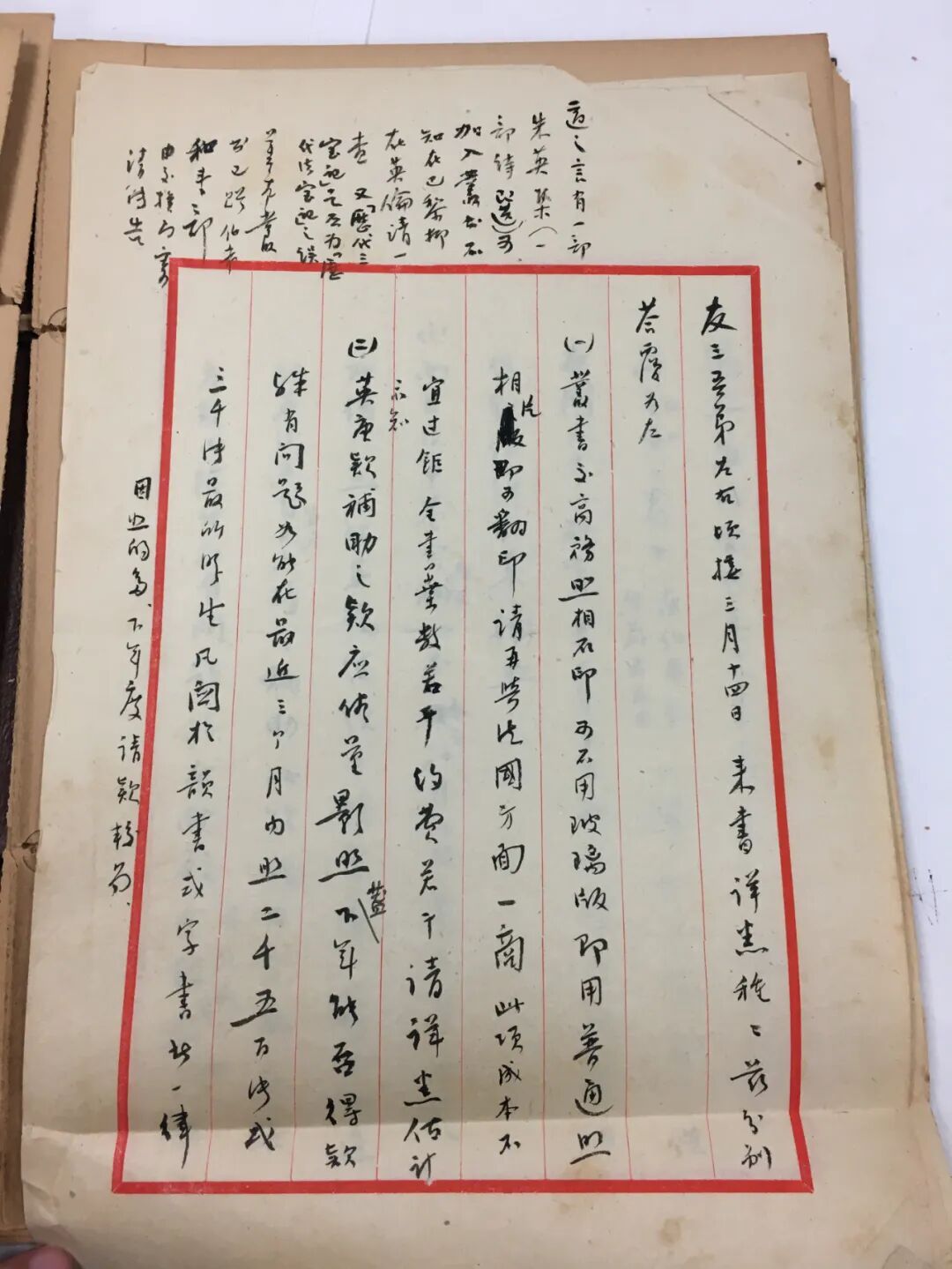

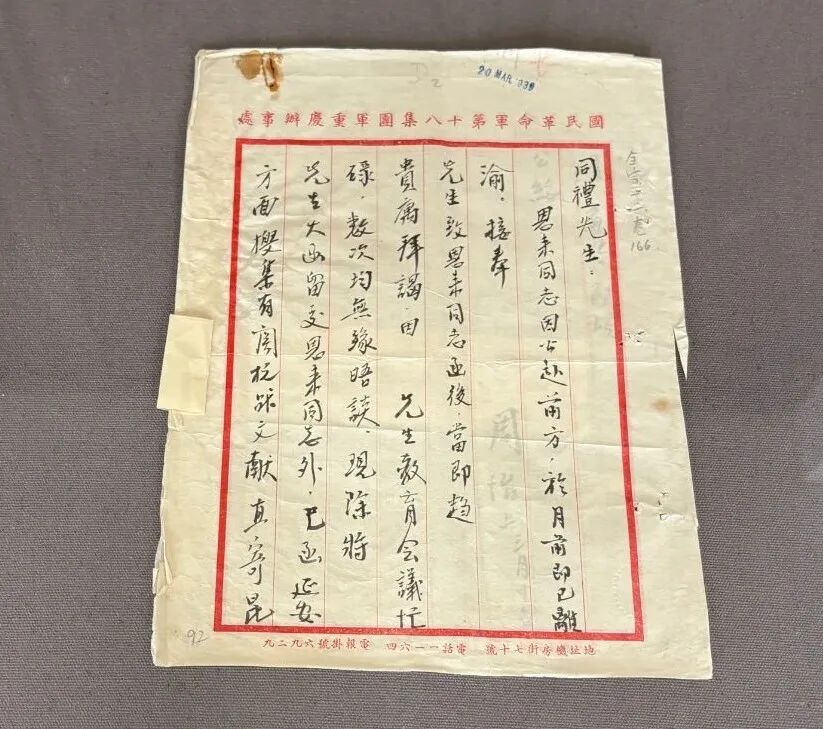

袁同礼1937年3月30日致王重民函。雷强供图

1937年3月30日,袁同礼在给王重民的信中建议:“凡关于韵书或字书者一律摄照,每张需费若干,并希知示。总之法国所藏重要之卷子(连伯希和自藏者在内)一律照一复本,以供本国人士之研究。”又叮嘱他:“足下本年度事务既繁,请暂停著作,以便多经理照相之事。又在外身体最要紧,勿过累,应多休息为要。”

1937年8月2日,在那样内外交困的时刻,他仍千方百计给王重民寄去补助,“兹汇上(一)国币二千元。系英庚款补助,专作影照伦敦所藏敦煌卷子之用。(二)国币壹千元。系英庚款补助足下生活费之用。”又鼓励他:“国家值此非常之变,尚希格外镇静,一切仍按预定计划进行,俾能完成吾人之使命,是所企盼。”

后来,部分流落在外的敦煌文献原件发生缺失和损坏,由王重民和向达带回国的那些照片更显珍贵。

2008年,国家图书馆编辑整理的《王重民向达所摄敦煌西域文献照片合集》出版,收录了他们在海外拍摄的敦煌文献共1400余种、11000多张老照片,是斯坦因、伯希和劫走的敦煌文献中最精华的部分。

在欧洲期间,王重民发现法国和德国的图书馆里藏有不少太平天国文献。袁同礼要求他们立即拍摄,促成这批资料以胶片形式回到中国,成为太平天国史研究的重要史料。

《永乐大典》、敦煌文献影像回归只是袁同礼关注的一部分。事实上,袁同礼一直致力于调查和集录流落海外的中国古籍和文物。1940年代初,他基于收集的照片,与古文字专家陈梦家合作编写了《海外中国铜器图录》。直到去世前一年,他还赴欧洲调查中国流散海外艺术珍品分布情况。

这源于袁同礼强烈的爱国情怀。“袁先生对中国的古籍、古物在海外的流散情况非常关注,他希望能够制定一份关于它们踪迹的路线图,到国家强盛的时候,能对这些被非法掠走的东西,做一些索回的努力。”雷强说,“即便暂时不能索回,他也要努力实现流散海外古籍古物的影像回归。”

不避斧钺

“日前乘荷轮返港,曾携来四箱,途经厦门,检查员开箱检查,幸对于书之内容不甚了解,安然度过,已然饱受虚惊矣。”

这是1941年9月12日袁同礼给胡适的一封信,也是“寻找”过程中最打动雷强的一幕。

袁同礼1941年9月12日致胡适函。雷强供图

在这封信中,袁同礼讲述了他亲自将4箱北平图书馆善本带离上海赴香港,途中遭遇日军搜查的惊险一幕。

1932年,“一·二八”事变后,日本扬言:“烧毁闸北几条街,一年半年就可恢复,只有把商务印书馆、东方图书馆这个中国最重要文化机关焚毁了,它则永远不能恢复……”

从此,书籍与炮火的赛跑在中华大地上陆续上演。袁同礼暂时放下建设世界一流图书馆的梦想,将维护中华文献作为最重要的事。

1935年底,华北形势岌岌可危,袁同礼和其他平馆委员会委员决定将善本图籍分批秘密运往上海等地。1940年下半年开始,远东局势日益恶化,存放于上海租界的善本图籍不再安全。其间,袁同礼多次与美国驻华大使詹森等人商讨善本运美方案,还几次悄悄潜入上海,和当时主持北平图书馆上海办事处的钱存训等人一起,挑选运美保管的古籍善本。

就这样,珍珠港事变前,102箱古籍善本化整为零,分批从上海运出,送往美国加州大学伯克利分校、美国国会图书馆,之后在胡适协调下,全部由后者代为保存。雷强介绍,这些古籍善本大多为当时的“世间孤本”,“没有影印过”。

1941年10月30日,袁同礼在给胡适的信中讲述了这段紧张的时光:“平馆善本书籍壹百箱(注:前两箱由美国在沪领事直接寄出)已分数批运美。因海关不肯负责,不得不特别慎重,收件之人必须时常更换,以免引人注意,故内中廿五箱寄国会图书馆,七十五箱寄加省大学。又因抢运性质,故只要能谋到船上舱位若干即寄若干,幸均安然出口,如释重负……”

雷强说,袁同礼1941年9月12日给胡适信中提到的4箱书,这是100箱书的前4箱,由袁同礼亲自带离上海,试探当时上海的江海关是否会将其拦下,为后面大规模运书“探路”。“可见袁先生的不避斧钺,勇于担当。”

袁同礼还与美国国会图书馆达成一致,由美方代为摄制这批古籍的缩微书影,以实现永久保存和便利使用。摄制工作由当时在国会图书馆工作的王重民筹划、监督。每种书均由他从原装书箱内取出,加以著录并撰作提要,然后送交缩微部摄影,完毕后再由他归还原箱。

“这些中国历代留存的稀世遗珍能在全世界的范围内流通,随时可以利用研究,实受当年袁先生设想周全之赐。”多年后,钱存训在追忆袁同礼的文章中写道。

1949年后,袁同礼长居美国,与这批古籍相伴,直到生命最后一刻。

“袁先生赴美后,选择在国会图书馆工作,他就是要看住那102箱书,想在合适的时候把它们带回北平。”雷强说,1965年2月,袁同礼去世,同年底这批书便被运送到中国台湾地区。

在《袁同礼年谱长编》序言中,袁同礼外孙女袁书菲回忆,她的母亲、袁同礼的大女儿袁静在抗战中,上过十余所不同学校,因为“我们跟着书走”。

卢沟桥事变后,和当时许多知识分子一样,袁同礼也选择南下,力求“以一部分之经费,利用已有之人员,在西南积极从事复兴事业”。那些年,袁家辗转多地,从北平到昆明,再到大理,再经越南抵达香港,又返回昆明,1942年前往重庆,1946年回到北平。1941年,就在袁同礼忙于将善本运美之时,二女儿袁桂夭折。

“我们跟着书走”,“书”在这里或许并不是具体的书籍,而是袁同礼所投身的关于书的事业。

这一时期,袁同礼最令人瞩目的工作之一,是发起并组建“中日战事史料征辑会”。征辑会搜集的文献中,除了中文资料,还有敌国、中立国和盟国的出版物,以及沦陷区的居民证、通行证、配给证、敌方宣传品、战地照片等。

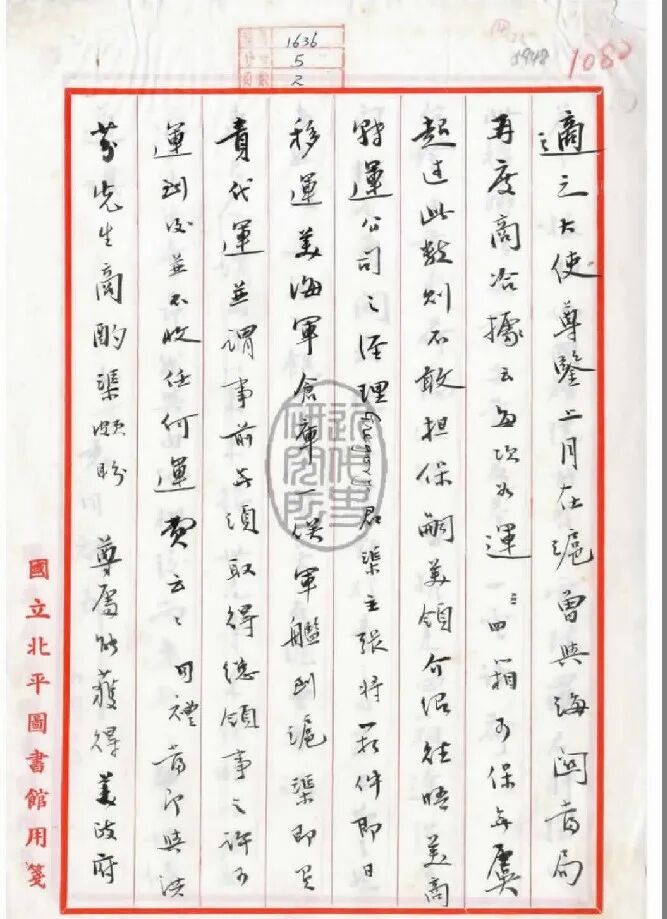

“恩来同志因公赴前方,于月前即已离渝……现除将先生大函留交恩来同志外,已函延安方面收集有关抗战文献,直寄昆明。”

1939年3月16日,第十八路军重庆办事处周怡致函袁同礼,告知将寄送相关抗战文献给北平图书馆。这是此前袁同礼写信给周恩来,请求帮助搜集抗日史料,得到的积极回应。

1939年3月16日,第十八路集团军重庆办事处周怡致函袁同礼。刘梦妮摄

同年7月17日,第十八路军重庆办事处致函袁同礼:“兹有周副部长(周怡)交下书籍数十本,特函附上并附书单一纸,收到后希即赐覆。今后尚有书继续寄上。”就这样,北平图书馆昆明、重庆两办事处与延安解放社、新华书店、重庆新华日报社等机构建立起业务联系。

战争期间,袁同礼仍以搜求保护中华民族珍贵文献为己任。1937年9月14日,他在长沙给傅斯年的信中提到:“近来心绪繁乱,懒于执笔,每日到旧书铺看书,因书价甚廉,故已开始搜集湘中著述,希望在最近之将来能利用此种环境,将西南文献搜集一处,以供学子之参考,亦未免太痴矣。”

虽认为自己“未免太痴”,但在接下来的日子里,袁同礼投入了很大心力在西南文献搜集、整理中。他派馆员万斯年等人,在战火中竭力搜购了大量武定彝族文献、丽江纳西族东巴文经典文献。他还请身在国外的王重民搜集相关资料:“对于西南文献及英国新出关于中日战事之书籍及小册,并请随时注意代为搜集。本馆现决定移滇,希望对于西南文化有所贡献也。”

奠基之功

“袁同礼曾在不同时期,几度执掌北大和清华的图书馆。”雷强说。

今年春天,在国家图书馆举办的“前哲垂范 文津日新——袁同礼诞辰130周年纪念座谈及学术研讨活动”上,北京大学、清华大学、故宫博物院等著名学术机构都有学者前来,代表他们所在的文化机构,讲述了袁同礼对其图书馆事业的奠基之功。

“前哲垂范 文津日新——袁同礼诞辰130周年纪念座谈及学术研讨活动”现场。刘梦妮摄

袁同礼祖籍河北徐水,他和哥哥袁复礼、堂弟袁敦礼分别在图书馆学、地质学和体育教育领域成就斐然,被学界称为“袁氏三礼”。

1916年,袁同礼从北京大学预科毕业后,就职于清华学校图书馆参考部。1917年夏,图书馆主任戴志骞赴美,年仅22岁的袁同礼代理主任。这是清华图书馆迈向现代化的起步阶段。

“袁先生由午前十一时至午后五时,耗六时间宝贵之光阴,导吾辈遍观各处,一一为亲切之说明。尤令人铭感无已。”1918年上半年,时任北京大学图书馆主任李大钊曾率团参观清华图书馆,留下深刻印象。

此后,袁同礼和李大钊共同发起成立北京图书馆协会,并分别当选会长与中文书记。在此期间,他们多有书信往来。1919年夏天,李大钊给袁同礼的信中还谈到了陈独秀被捕的事:“独秀被捕,每日设法营救,稍忙,然终未有结果。”

1920年,蔡元培亲自推荐袁同礼出国,学习图书馆学。留美期间,袁同礼广交朋友,并多次赴国会图书馆实习,积累了经验。

1924年袁同礼回国。1926年2月底,北京图书馆创办,梁启超、李四光为正副馆长,袁同礼为图书部主任,从此袁同礼协助梁启超,开启了他主持大型图书馆的职业生涯。1929年1月初,京师图书馆与北京图书馆合并为国立北平图书馆,蔡元培任馆长,袁同礼任副馆长。由于蔡元培长期不在北平且身兼数职,馆务基本由袁同礼主持。

在1929年至1937年不到十年的时间里,北平图书馆迎来发展的黄金期。《袁同礼年谱长编》收录了数百封袁同礼与国际同行的英文往来信件。1934年,袁同礼赴多国访问,与各大学、图书馆进一步确立出版品交换业务,使北平图书馆不断壮大,成为当时东亚最为重要的学术、文化机构之一。

袁同礼(前排右8)与图书馆同事合影。雷强供图

1937年10月,袁同礼以北平图书馆馆长身份,兼任由北京大学、清华大学、南开大学三校南迁组建的长沙临时大学图书馆馆长。据《北京大学图书馆九十年记略》,“经过三个月的惨淡经营,临大图书馆有了中文书六千册,西文书二千册,勉力支撑着教学之需”。

1946年1月9日,图书馆学家严文郁在给胡适的信中追忆那段岁月:“廿六年十月,郁到长沙,与守和(袁同礼字守和)先生办理临大图书馆,从第一本书买起,打起精神,重振旗鼓。”

1938年4月,临时大学西迁昆明,改称国立西南联合大学,袁同礼仍兼任西南联大图书馆馆长。他主导图书资源整合与调配工作,通过北平图书馆与西南联大的合作网络,维系战时文献资源共享体系。

抗战胜利后,袁同礼又以代理馆长的身份,接收日占区的北大图书馆。

袁同礼是故宫博物院元老,长期担任该院图书馆馆长。他推进故宫博物院图书馆藏书整理、目录编纂与文献研究,也是故宫南迁文物的守护者。

雷强说:“袁先生有很好的谋篇布局才能,又能脚踏实地通过各种渠道、各种资源把事情做出来,这是他能做这么多事的原因。”这也是他最佩服袁同礼的地方:“勤于做事,敏于思考,善于联系。”

袁同礼。雷强供图

当然,袁同礼更多的心力倾注于北平图书馆,在馆舍更新、组织变革、资源建设、馆产保护、人才培养、学术研究和对外交流等方面都取得了卓越的成就,为国家图书馆和中国图书馆事业的发展奠定了坚实基础。

1948年夏天,著名学者资中筠在北平图书馆度过了一个难忘的暑假。“(北平)图书馆是完全开放的,谁都可以进去借阅……借书极方便,座位宽敞舒适,光线充足,工作人员轻声细语,态度和蔼,业务熟悉。”

半个世纪后,资中筠追忆那段时光时,知道袁同礼的人已经不多了,她不由得感叹:“袁同礼这个名字不应该被湮没。”

又是四分之一个世纪过去,如今,翻开《袁同礼年谱长编》,袁同礼的人生轨迹,已然清晰呈现。

在书的序言中,袁书菲写道:“雷强博士编纂这本年谱过程中付出的无私劳动令我想起外祖父致力于促进他人研究的精神。”

她认为:“当读者阅读本书中所辑录的史料时,应该能感受到那一代人心怀的巨大的责任感,这种责任感之强具体表现为——在他们看来任何与研究相关的工作都是值得付出的。”

雷强的“追寻”,正是这份“职责”与“追求”的延续。(屈琰茹对本文亦有贡献)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧袁同礼,国家图书馆