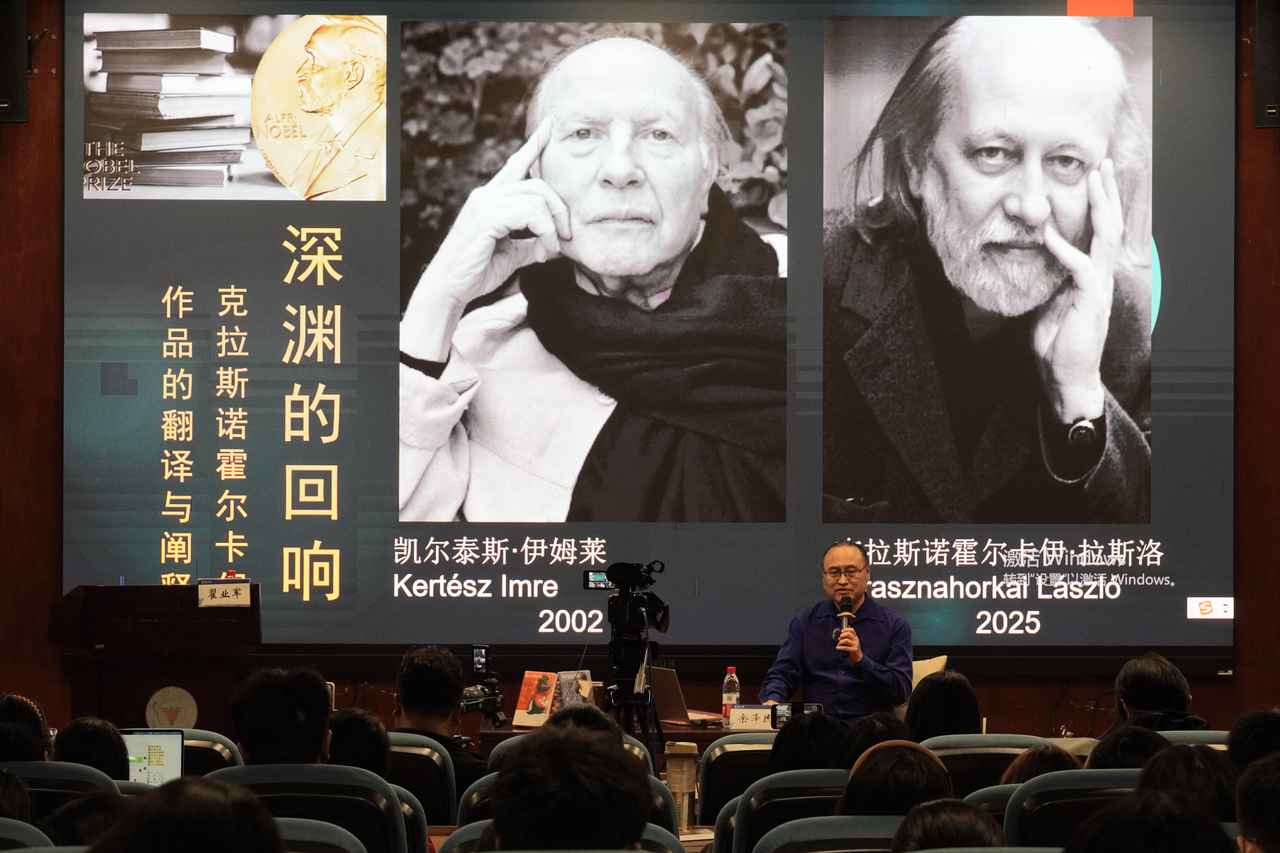

斯德哥尔摩时间10月9日13:00,2025年诺贝尔文学奖授予匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊· 拉斯洛,以表彰其 “在末世恐惧中仍能通过震撼人心且具先知般洞察力的作品,重申艺术力量。”

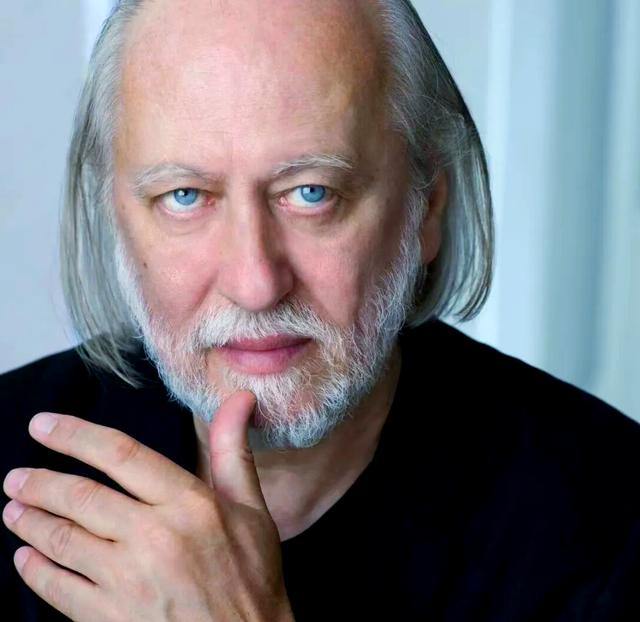

克拉斯诺霍尔卡伊· 拉斯洛

这是文学记者每年都会遭遇的一场“硬仗”,守在电脑前,拼手速,更拼角度。当晚,工作群里此起彼伏的信息,密集得像国庆假期结束那天返程的车流。突然,我瞥见领导在群里问:有谁能采访到余泽民?

哦,余泽民,那位翻译了两名诺奖得主作品的传奇译者。有人这样叫他:“影子诺奖得主”。

《撒旦探戈》《反抗的忧郁》《温克海姆男爵返乡》《仁慈的关系》……当被“拉斯洛热”席卷的中文读者拿到他们所能读到的中译本时,几乎都会在封面上见到这个名字。

不夸张的说,每个拉斯洛的中文读者,都应该认识余泽民。

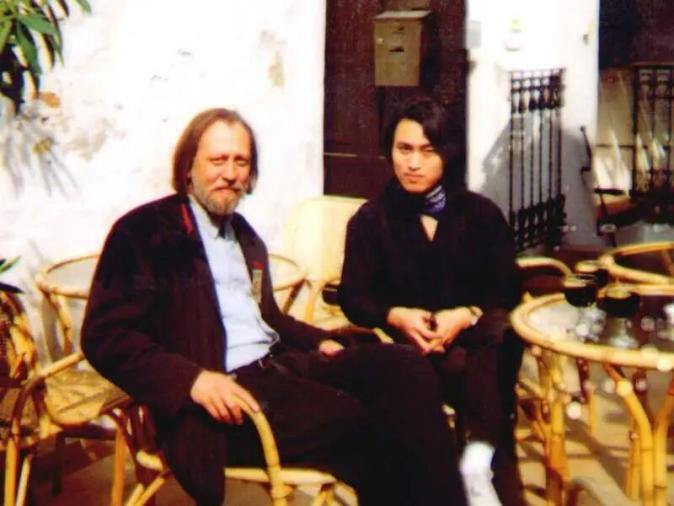

余泽民与拉斯洛

1991年,37岁的拉斯洛以记者的身份,经过蒙古开启了自己的首次中国之行。回国后,他写下了游记体短篇小说集《乌兰巴托的囚徒》,并盛赞中国是“世界上仅存的人文博物馆”。

同年深秋,一个整整小他10岁的北京小伙,莽撞地跳上了一辆K3次国际列车,随身带着一盒银针、一包艾条、一本欧文·斯通的《渴望生活》,以及老师张鸿懿塞给他的四百美金。列车同样经停乌兰巴托站,经历十天十夜,抵达布达佩斯东站。

他俩当然不会料到,彼此的命运将会从此纠葛在一起。

10月底,受浙江文艺出版社之邀,余泽民来到杭州,也做客钱报读书会,走进浙江大学、博库书城、阅见西湖等文化场域,与评论家、浙江大学教授翟业军,评论家、作家赵松,诗人、译者胡桑展开了系列对谈。

飞机甫一落地,在下榻的酒店,余泽民接受了记者的专访,聊聊他传奇人生的经历和与拉斯洛彼此照亮的友谊。

“上次来杭州还是1983年,我高中毕业的暑假,印象中去了灵隐寺,龙井村。西湖边很热,我记得我没坐上游船……”旅居匈牙利多年,余泽民开口仍是一嘴地道的京腔。

【1】斜杠青年的莽撞西行

即使在全球化如此深入人心的今天,聊起余泽民的故事,“传奇”二字还是瞬间在我脑海中蹦了出来。

作为一名标准的斜杠青年,余泽民先是毕业于北京医科大学临床医学系,又凭着对艺术的痴迷,考入中国音乐学院攻读艺术心理学硕士。

“我出国的原因非常简单,在中国音乐学院念研究生时,一个朋友告诉我,匈牙利对中国免签了。恰恰是在30多年前,出国看世界的机会很少,这是中国人自由进入欧洲的唯一门户。仅仅是这么一个消息,我就毫不犹豫地去了。我的父母都很开通,我觉得很幸运。”

余泽民的父亲是新中国成立后培养的第一代地质学家,上世纪60年代就远赴非洲援助,后先后去过俄罗斯、印度、日本等国。

在余泽民儿时的记忆里,父亲从越南归来,还带回了一个越方缴获的美国大兵的睡袋,一直搁在家中,自己不久前还看到过,“我父亲是个开过眼界的人,他一点都没有阻拦我。我去蒙古和俄罗斯使馆办理国境签证都是他陪着的。”

尽管凭着一腔热血勇闯天涯,但冷静下来后,余泽民还是做了几手准备。本着出门在外,“技多不压身”的原则。除了大学文凭,他先跑去广安门中医院考了个中医针灸推拿进修证。

又听人说,在国外混不下去,还可以去餐馆里刷盘子。

这个骄傲的年轻人心想,自己好歹也是个研究生,刷盘子太丢份儿了,起码得做个二灶吧!

余泽民又跑到一家天厨烹饪学校,花了几个礼拜考了一本三级厨师证(这个略显荒诞的想法,后来竟真的派上了大用场)。

不过,余泽民的准备要说周密,那也还差着北京到布达佩斯的距离。

出发前,他甚至没想到在世界地图上看一眼匈牙利到底在哪,一句匈语也不会说,只是零星知道几个名字:裴多菲、纳吉(在广播上听过“纳吉事件”)、茜茜公主(后来才知道人家根本不是匈牙利人,只是兼了匈牙利的王后)……

余泽民

所以,踏上匈牙利土地的那刻,余泽民就傻眼了。原先准备投奔的一位大学好友,早在三个月前就已经去了奥地利。举目无亲。

更要命的是语言不通。到了匈牙利他才知道,曾作为前苏联盟友,匈牙利的第一外语是俄语;而历史上受奥匈帝国影响,国民的第二外语通常选择德语,会说英语的人寥寥无几。

“就像一个孩子忽然被扔到一个完全陌生的空间,你惊慌失措,又不得不听,不得不猜。”余泽民笑称自己学匈语完全是野路子,半蒙半猜,自己都不知道是怎么学会的。

不过,余泽民也并未打算在此久留,他学得是冷门的艺术心理学,奥地利才有这个专业。匈牙利不过是他追逐梦想的起点。不过,命运再次开了个玩笑。彼时的匈牙利尚未加入欧盟,边境管控严格,余泽民踌躇满志的西行之路也只能暂时止步于这个起点了。

仅仅过了半年,情况更是雪上加霜。匈牙利恢复了签证政策。余泽民一下子沦为黑户,而他打工的诊所也突发变故。几乎一天之内,余泽民同时失掉了工作和合法的居留身份。

少年的心跌落谷底,不知道要待下去,还是回国。

总不能真去刷盘子吧?

【2】那个蓝眼睛的中年人

在匈牙利的前六年,余泽民都在靠近南斯拉夫边境的小城赛格德谋生。经过朋友介绍下,在尤若夫·阿蒂拉大学(现塞格德大学)历史系任教的海尔奈·亚诺什向他伸出了援手。

“从1992年到2004年,我几乎都在亚诺什的庇护下生活。他收留了我,我一直住在他家。如果来了亲戚,没我的地儿住了,亚诺什就会安排我到他的学生或同事家去住上一段。”

亚诺什是塞格德的文化名流,不仅创办了当地第一家私人杂志,还经营着一家出版社和画廊。家中常常高朋满座,往来都是诗人、作家、学者,还有大学教授,犹如小型的文化沙龙。

那张突击考出的“三级厨师证”出人意料地派上了用场。匈语糟糕的余泽民唯一能做的,就是做饭。朋友一多,亚诺什总会热情地说,我们今天吃中餐吧!

饺子、烙饼、红烧肉,土豆丝,匈牙利的腊肉炒圆白菜……可以说,余泽民和匈牙利文化圈的链接,最早是从味蕾开始的。

1993年4月的一天,亚诺什告诉余泽民,今天家里要来一个作家。这当然早已见怪不怪。但亚诺什随机补充道:“他会是未来匈牙利最好的作家。”

当晚依旧来了十多个文人,大家相谈甚欢,很少有人会留意到这个匈语磕磕巴巴的失意异乡人。除了那个头戴黑呢子礼帽的中年男子。

克拉斯诺霍尔卡伊· 拉斯洛

他叫克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛。与其他人不同,他总往余泽民身边蹭。

余泽民至今仍记得拉斯洛那双蓝得像波斯猫的眼睛,注视着你,好像能把人吸进去,“咱们中国人说话不太习惯盯着对方。我觉得有些发毛,想稍微回避一下,可他就一直那么盯着我。”

拉斯洛主动用英语和这个中国年轻人攀谈,当时他的《乌兰巴托的囚徒》刚刚出版,那股兴奋劲儿还没过。谈兴正浓,拉斯洛一把拉着余泽民,说:“你上我家住去几天吧!”

两人便在凌晨动身,开车200多公里来到布达佩斯郊区的一个小山乡,拉斯洛在此租了个小房子。

想不到,李白成了两人唯一的话题。

回忆起在拉斯洛家度过的一周,余泽民表示,几乎就是拉斯洛的单向输出。除了李白,他乎别的什么也不谈。当时,拉斯洛正疯狂地迷恋着李白,家中不仅有多个版本的匈语李白诗集,还读过李白的传记,知道他祖籍天水,生在四川的青莲乡。

拉斯洛问道,能不能用中文朗诵李白的诗?

哪首?

“他比划着说,那首关于兄弟的诗。我心领神会,那肯定是《赠汪伦》啊,于是给他背:‘李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声’……”

拉斯洛如痴如醉,李白太“现代派”了——又是桃花,又是流水,两个男人踏着歌声,载歌载舞。当公元八世纪的欧洲诗人还笼罩在宗教森严的乌云下,李白的浪漫的抒情早已传递出永恒的人文精神。

拉斯洛笃定,这首诗远远超过了魏尔伦写给兰波的诗。

盛唐气象可以跨越时空,让一个千年后的匈牙利作家心有戚戚。余泽民第一次意识到,好的翻译,可以影响无数人对一个陌生国度的印象。

拉斯洛写作的时间非常固定,凌晨3、4点起床,写到8、9点天亮时。他睡得很早,而余泽民则是晚睡晚起的夜猫子,“我睡在他的客厅里,那也是他的书房,我的存在使他行动不是很方便。拉斯洛怎么叫醒我呢?浪漫至极。他会抱着吉他,靠着壁炉,边弹琴边唱歌地把我叫醒。”

那一周里,拉斯洛拉着余泽民,逢人就炫耀,这是自己最好的中国朋友。余泽民心中暗道,你也就我这一个中国朋友。

分手时,拉斯洛真挚地说:“希望有一天,你能陪我再去一趟中国。”

5年后,机会姗姗而来。

【3】我受他滋养,也回馈了他

1998年,一个国际的新闻基金会突发奇想,希望重温20世纪上半叶,海明威、加缪等作家书写新闻的传统,在全球挑选了十个作家。写下《百年孤独的》加西亚·马尔克斯亦在其列。

每位作家可以自由挑选一名文学偶像,重走他们的足迹,最后要交一篇游记。

拉斯洛毫不犹豫地选了李白。

出发前,拉斯洛特地找到曾翻译过《水浒传》《西游记》《金瓶梅》的匈牙利汉学家陈国,给自己起个中文名。

陈国思忖道,拉斯洛的姓氏克拉斯诺霍尔卡伊来自中欧一处山丘的古老庄园。那就叫“好丘”吧,既有“美丽山丘”之意,也是对孔夫子孔丘的致敬。拉斯洛兴致勃勃地给自己印了一批名片。

余泽民一看,只觉啼笑皆非。

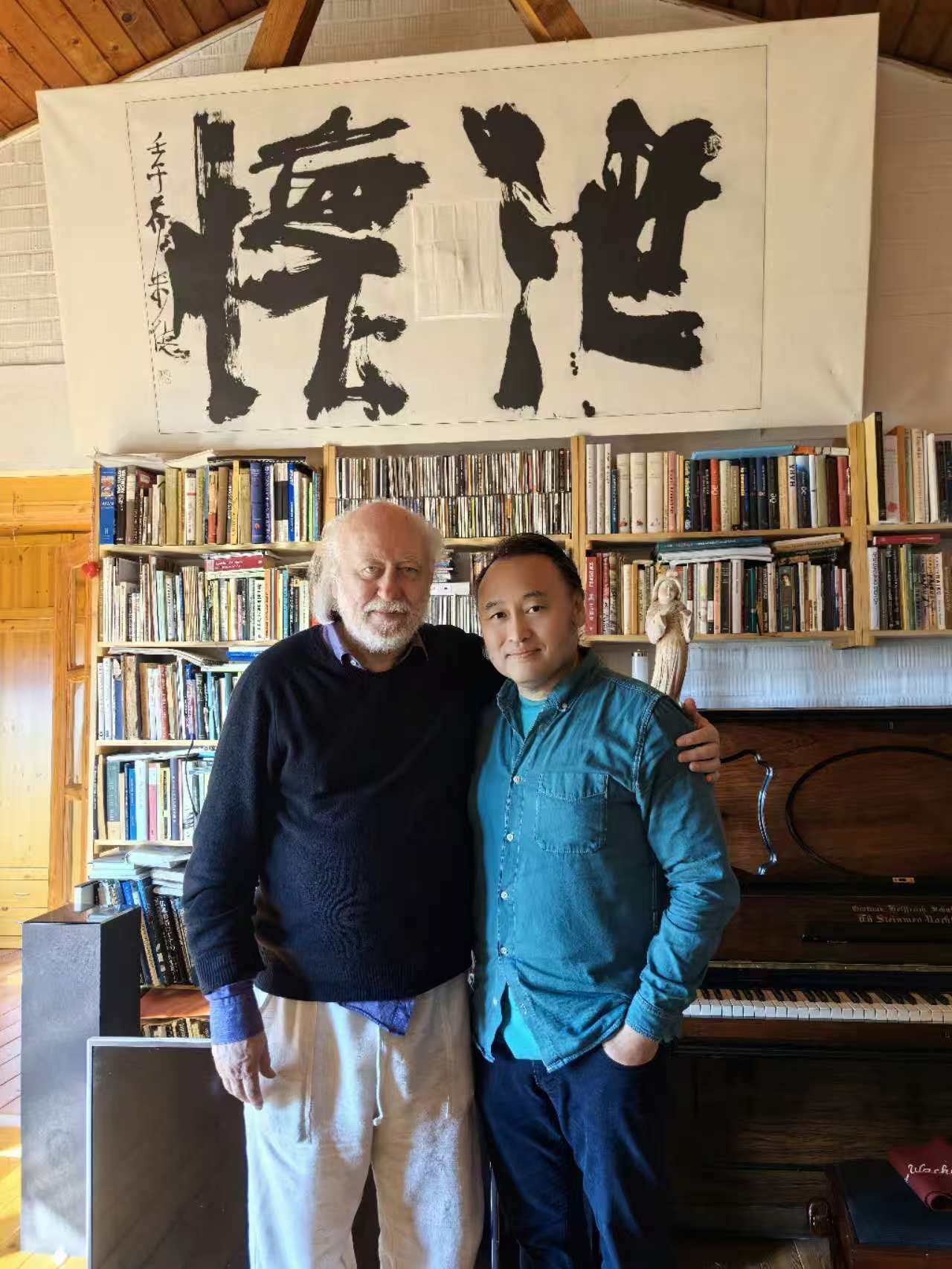

两人结伴同行,从北京出发,登泰山,过三峡,沿着李白的足迹走了近十座城市。

“或许人是有命的。冥冥中有个文学的命在指引我。”如今想来,余泽民觉得那便是自己人生的转折点。

他第一次离一个作家那样近——此前,余泽民只把拉斯洛当作一个好朋友,而非一个作家,更从未读过其作品,对拉斯洛的全部艺术了解,仅有一张《撒旦探戈》改编同名电影的盗版光碟。

而在近一个月的旅途中,余泽民与拉斯洛同吃同住,渐渐变得无话不谈。拉斯洛会讲起自己的童年经历,聊他写的书,自己为什么要写书。

余泽民则帮他一起采访,和尚、道士、游客和普通百姓。拉斯洛热情洋溢地和他见到的每个人聊李白。

回到匈牙利后,余泽民整理出了整整14盘录音带。这个过程中,他逐渐领会一个作家是如何利用他手中的素材进行创作的。

拉斯洛则写下游记《只有漫天星辰的天空》。他在文中深情写道:“笼罩在我头顶的天空,与李太白以及所有中国古典诗歌、所有中国传统头顶的天空是一样的。”

余泽民与拉斯洛在中国

不久后,余泽民去帮亚诺什家搬书。正巧亚诺什的出版社再版了拉斯洛的小说集《仁慈的关系》(由浙江文艺出版社引入国内),便随手递来一本,说道:“这是你朋友的书。留一本吧。”

“他一定没想到我真的会去读。当时,我的匈语水平只能看懂《电视周报》和一些简单的明星花报。而拉斯洛的文字是出了名的难啃。我翻开小说,每页都有无数个生词。”

可过去那个月的旅程给余泽民的心里留下了太多的好奇,如同拉斯洛那双蓝眼睛一样吸引着他读下去。沉下心来,余泽民挑了一篇能看懂单词最多的小说,一边读一边试着翻译。

这篇极短的小说名为《茹兹的陷阱》,译成中文不过八九千字,可余泽民却花了整整一个多月。

“成稿之后,我沉默了。不敢相信这是通过我的手敲打出来的文字。我从未见过这样的句子:那种像互相缠绕的迷宫一样,像特别粘稠的、缓慢流动的岩浆一样的长句。”

余泽民自幼热爱文学,在北医的六年几乎把能找到中外文学读了个遍。但拉斯洛特立独行的文字还是摄住了他,并燃起了他的创作欲望。

此后,余泽民阅读匈语小说成瘾,也醉心于文学翻译,一口气翻译了各个国家、不同风格的30多个短篇小说,有了相当的文学积累。

一次,在翻译一个北欧作家的小说时,余泽民突然想:“我要是作家,我就不这么写。”

译了几页后,他干脆丢开那篇小说,自己写了起来。于是,左手翻译,右手写作,不知不觉间,余泽民陆陆续续写出了十多个中短篇。

“是拉斯洛把我引导了文学道路上,而我又把他介绍到了中国。我觉得这种关系特别美好,我受他滋养,也回馈了他。”谈到这里,余泽民面露微笑。

【4】一个不靠谱的摇滚乐手,干了件靠谱的事

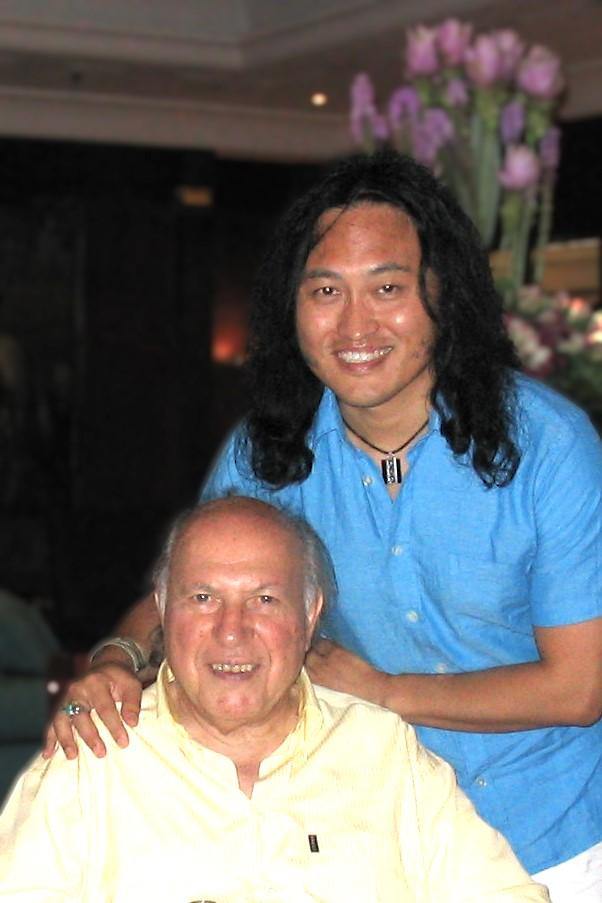

2002年10月,匈牙利作家凯尔泰斯·伊姆雷获得诺贝尔文学奖。这位14岁被关入奥斯维辛集中营的犹太裔作家,终身以写作为“人类的堕落”作证。

与今年拉斯洛获奖后出版行业的盛况截然不同。当时,别说中国读者,连匈牙利也没几个人听说过凯尔泰斯。

文学翻译和写作毕竟收入甚微,余泽民还在当地华文周报《联合商报》翻译当地新闻,兼做编辑和记者。凯尔泰斯获奖的消息传来时,正是余泽民将其编成了头版新闻。可他做梦也想不到,这位诺奖得主会成为自己的第三个“贵人”。做完那期报纸,他便甩手跑去意大利参加一个无声电影节了。

而千里之外,余泽民遥远的母国,却因这起重磅文学事件掀起了一阵风波。

由于中匈文化交流一度中断,国内几家出版社急于引入凯尔泰斯的作品,却找不到译者。干脆在《中国青年报》上刊登了一则求贤的“豆腐块”。

余泽民远在北京的母亲看到后,不知从哪找到一本黄皮的电话通讯录,挨个给出版社打电话——

“我的儿子在匈牙利,他能做这个工作。”

有出版社回复,把你儿子的简历发来吧。可余泽民从未在任何刊物上发表国作品。结果自然是不了了之。

“说起来,我能成为翻译,还要感谢摇滚。”交谈中,余泽民突然冒出这句令人摸不着头脑的话。

于是,我们不得不把时间先拨回1994年12月19日。

当余泽民还在匈牙利摸爬滚打时,香港红磡体育馆正上演一场载入史册的演唱会。魔岩三杰(窦唯、何勇、张楚)与唐朝乐队在那个晚上开辟了中国摇滚的鼎盛时代,一时万人空巷。

舞台上,何勇的鼓手叫余伟民。余泽民的弟弟。

有趣的是,年轻时的余泽民留着一头披肩卷发,爱穿皮裤,面颊两侧鬓须飞扬,有股蓬勃野性的生命力。和弟弟及乐队成员站在一起时,他总是长得最“摇滚”的那个。

几次被路人拦住索要签名,余泽民潇洒地签好后,来人皆是一脸茫然:

哎?你不是迪克牛仔吗?

余泽民

某次夜里,弟弟余伟民和何勇演出结束后,一起在三里屯的街边吃夜宵。酒后余伟民说起,“我妈这几天跟着了魔似的,四处找出版社推荐我哥。”

何勇一拍大腿,我认识作家出版社的一个编辑啊!

言者无意,听者有心。何勇充分发挥了一个“北京老炮”的古道热肠,联系上作家出版社的编辑朱燕:“哎!我们有一哥们就在布达佩斯……”

“一个不靠谱的摇滚乐手,干了件靠谱的事。”余泽民笑道。当然,这是玩笑话。

当余泽民晃悠悠地从意大利回到家中,邮箱已然静静地躺着朱燕发来的邮件。凭借当地的人脉,余泽民很快要到了凯尔泰斯国际版权商的联系方式。朱燕大喜过望,试探性地询问他,能否胜任翻译工作?

好在手头积累了大量译作,余泽民捡了几篇发过去。

次日便得到答复:“译文很好,你来翻译吧。”

于是,翻译凯尔泰斯的重担就落在了余泽民的头上。作家出版社一口气与他签订了四本书的合同:《英国旗》《命运无常》《另一个人》和《船夫日记》。

正因通过翻译诺奖得主凯尔泰斯,余泽民也在中国文坛崭露头角。

用他的话说,中国文学圈认他了。

余泽民与凯尔泰斯

【5】是译者,也是小说家

二十世纪的头几年,对余泽民来说有点否极泰来的意味。

一方面文学翻译打开了局面。同时,匈牙利华商魏翔也找到余泽民,希望合作一部以旅匈华人为主角的连续剧。

这部剧后来没有拍成,但闲聊中,魏翔得知余泽民正在写小说,要了几篇来看看。擅长编剧的魏翔,对纯文学却没有太大把握,又顺手将小说转给了时任鲁迅文学院副院长的白描手中。

白描看了《玻璃鸟》和《匈牙利舞曲》也被吸引住了,尚不过瘾,再通过魏翔向余泽民索稿。一时间,余泽民的十几篇小说一股脑地涌入了白描的眼中。

凭借专业的眼力,白描敏锐地捕捉到,这些小说的质量绝不低于职业作家,完全可以发表在一流刊物上。尽管素未谋面,白描还是将余泽民的小说推给了《当代》杂志。

数日后,尚在《当代》做编辑的温州作家吴玄给余泽民发去一封邮件:《匈牙利舞曲》将发在《当代》2005年第1期的头条。

这是余泽民的处女作。

时隔三十年,当我联系上吴玄时,他还记得当时的一些细节:白描一次性推荐了四五篇小说过来,他都认真地看了,质量都挺不错,他从其中挑出了《匈牙利舞曲》发表。

“当时国内文学刊物发表海外作家的作品确实是凤毛麟角。写欧洲生活的,一个是写匈牙利的余泽民,另一个是陈河。那时陈河还没去加拿大,在阿尔巴尼亚被人绑架了,后来他把这个经历写成了一篇非虚构,我给改了个名字叫《被绑架者说》,当时还引起小的轰动。”吴玄回忆道,余泽民的小说在题材上非常新鲜,当时确实令读者耳目一新,在文学上也是很有价值的。

首篇登上《当代》头条后,余泽民陆续在《十月》《大家》《天涯》等头部文学期刊发表作品,短短一年,余泽民就发表了十多篇小说,一下子就成了个作家了。

时任《十月》副主编的散文家周晓枫正是当时余泽民的责编。2025年第4期的《十月》刊登了余泽民的中篇小说《火凤凰》《狗娘》以及一篇题为《我是我的作品》的创作谈。

在创作谈里,余泽民这样写道:“我并不藐视财富,也知道金钱的重要,但我还清楚自己的价值。我常这样安慰自己:世界上并不缺你一个蹩脚的商人,而是缺你一个真情真性的男人……从物质的世界里放逐,我才能跨入情感的天国。没钱租房,朋友们轮流收留我;没钱买衣,朋友们翻箱倒柜地给我找;没钱吃饭,朋友们送来面包、鸡蛋和油渣;没有事做,朋友们带我跟着学生剧社周游全国……我成了一个吃百家饭、穿百家衣的流浪王子。”

结合小说读到这篇文章,周晓枫一眼看出这是个“受过苦”的作者,可他从来没诉过苦。他对内心的东西非常坚守,没有那种世俗气。

“一个人在异国他乡,写了十几万字的小说,却从来没有发表,也不谋求发表。我不知道有几个作家独自坚持几乎不指望任何回馈的写作还能够继续下去。起码我到今天依然做不到。”周晓枫这样说道。

即使后来离开了《十月》,两人依然保持着良好的文学友谊。每当周晓枫写完一个重要的作品,她总是习惯性地发给几个朋友看看,余泽民便是其中之一。

“他从来没有为了安慰和鼓励我,或者为了朋友的面子而改变自己的文学立场。在他那,你不容易得到频繁的赞扬。正因如此,他的好评才显得弥足珍贵。我特别感激,无论他的读后感受是好是坏,真挚的回馈永远是最重要的。”

疫情期间,余泽民的反应尤其剧烈,高烧不止,去医院时几乎“就快不行了”,同病房的几个病友都被抬了出去。当天,正巧周晓枫在微信上向他问了件小事。余泽民的回复吓了她一跳,“我不知道自己还能不能挺过今天。”

远隔千里,任何实际的帮助都不可能立刻抵达。周晓枫只得惴惴不安地留言:“如果明天你活过来,一定要给我发个微信……”

好在,靠着瑞德西韦等及时到来的药物,余泽民活了过来。

周晓枫认为,漂泊多年的余泽民身上有一种与众不同的静气与执着,有一种穿越孤独、清贫和生死的勇敢和韧性。

2005年,由中国作协与中华文学基金会联合主办的“21世纪文学之星”,余泽民名列其中,同期还有徐则臣、张楚、王棵等一系列后来在中国当代文坛大放异彩的作家。

如若对中国摇滚乐坛和当代文坛少有了解,一定听说过两个张楚。前者是摇滚界大名鼎鼎的“魔岩三杰”,后者则是文坛“河北四侠”之一。

余泽民和张楚同年成为“21世纪文学之星”,他弟弟余伟民后来又成为另一个张楚的鼓手。世界真小。

在中国文坛闯出些名堂后,余泽民更加不遗余力地在国内推介起了拉斯洛。2006年,上海《小说界》主编魏心宏找到余泽民,希望他开设一期专栏,定期介绍一名外国的新锐小说家。余泽民首期就推荐了拉斯洛的《茹兹的陷阱》,还专门撰文谈了拉斯洛的中国情结。可惜当时并未引起国内读者的足够关注。

直到近十年后,拉斯洛获得布克奖时,这位匈牙利当代最重要的作家才缓缓走进国内读者的视野。

余泽民与拉斯洛

【6】越过高峰

对于拉斯洛,文学界有两个基本共识:1.他是近十年来最无争议的诺贝尔文学奖获得者;2.拉斯洛不好读。哪怕是对匈牙利读者。

拉斯洛自己也曾说,他的语言是母语中的外语。

豆瓣上某位用户的留言道出了许多读者的心声:“读拉斯洛需要绝对的专注,一走神就会立马迷失。”

当谈及如何看待拉斯洛的高门槛?

余泽民坦言,其实相较匈牙利读者,中文读者更容易读懂拉斯洛。由于中文与匈语的不对称性,一些阅读难度已在翻译的过程中,被他无形地消解了。

余泽民举了一个简单的例子:

匈牙利语第三人称单数,不仅不区分“他、她、它”,甚至还可以用作第二人称敬语“您”,而拉斯洛会故意利用第三人称的模糊性,增加匈牙利读者的阅读难度,要求他们像侦探一样地认真阅读……

“但那是拉斯洛迷惑匈牙利读者的,完全没必要因此为难中文读者。”余泽民解释道。

同时,匈语中无限叠加从句的特点,也为拉斯洛标志性的长句提供了语法上的可能性。尽管在他之前,匈牙利人也没见过这样长到喘气的长句。

“拉斯洛的长句大致可以分为两类。一种类似于俄罗斯套娃,一个主句带了许多从句,从句又带从句,你要一个个把它装回到主句之中,这确实比较难。第二种则像一个火车头带着无数节的车厢,可能带着五节,十节,二十节,这种句子则相对更容易翻译。”

余泽民表示,中文读者要想顺利进入拉斯洛的文学世界,只需要做到三点:第一是耐心;第二是信任——信任拉斯洛,也信任译者;第三是改变一目十行的阅读习惯,接受一种新的严肃阅读方式。一旦适应了他的节奏,你会体验到蹦极般的快感。

余泽民在浙江大学分享

我突然想起,余泽民在浙江大学面对青年读者们说的一句话:“每个人都希望战胜些什么,因为胜利之后,收获的就是欣悦。不可否认,拉斯洛是一个高门槛的作家,只有当你翻越高峰之后,才会发现,你的阅读能力也随之提高了。”

诚然,阅读是属于所有人的。但我们也相信,它会把最后的奖赏留给攀登者。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧拉斯洛,余泽民