· 郑欣淼,1947年出生于陕西省澄城县。曾任国家文物局副局长、文化部副部长、故宫博物院院长。2003年首倡“故宫学”,著有《文脉长存:郑欣淼文博笔记》《天府永藏——两岸故宫博物院文物藏品概述》等,近日出版新书 《国家记忆:故宫文物南迁史》。

1933年2月5日,夜色沉沉,寒风凛冽。紫禁城太和门广场上,2000余只木箱静静陈列着,里面装的都是故宫珍藏的古物,有商周青铜器,有唐宋书画,也有明清瓷器等。很快,这批木箱被装上木板车,在夜色掩护下,车队出午门,穿端门、天安门,运抵北平西站,分装18节车厢。翌日清晨,火车启动,驶出北平。此后10余年间,先后有5批故宫文物,共计1.3万多箱,辗转数万里迁徙,从殿宇楼阁搬进租界洋房,从现代库房移入山间洞穴、乡野祠堂,只为躲避一触即发的战火。

“这场故宫文物南迁,被誉为‘国宝的长征’,是与中华民族文化命脉联结在一起的。世界反法西斯战争中,各国都有让文物避开战火的迁移行动,但像中国投入这么大、时间这么长、付出这么多的,全世界都没有。”故宫博物院原院长郑欣淼对人民文娱记者说。自2012年卸下故宫掌门人的担子后,他便在陟山门街上一处小院安顿下来。小院在景山公园附近,正对故宫的大高玄殿,闹中取静。如今,他已年近八旬,语速有些慢,但思路清晰,记忆力极好——讲到哪段故事或哪个人的书信,随手都能在手边的书里找到出处。

他耗费4年心血所著的《国家记忆:故宫文物南迁史》,近日刚刚出版。全书42万余字,回望90多年前的那些人、那些事,书写那场文物迁徙奇迹。

念兹在兹

作为故宫人,郑欣淼很早就知晓故宫文物南迁那段历史,但真正开始研究是在2005年,他上任故宫博物院院长的第四年。

这一年,是故宫博物院成立80周年,也是故宫博物院第二任院长马衡逝世50周年。马衡算是故宫元老级人物,1924年入故宫点查清室文物,故宫博物院成立后,先后任故宫临时理事会理事、古物馆副馆长、故宫博物院院长。“马衡在故宫当了19年院长。抗战期间,也是他带领故宫人,把珍贵的文物迁出又运回。为了饮水思源、不忘过去,并礼敬前贤、激励后人,我决定写一篇纪念马衡先生的文章。”郑欣淼回忆说。

· 1933 年,故宫文物在北京装箱待运。(生活·读书·新知三联书店供图)

为了写好文章,郑欣淼专门到南京的中国第二历史档案馆,查找档案、梳理史料。他埋首在泛黄的故纸堆里,跟着第一代故宫人的足迹在脑海里“走了一遍文物南迁路”,“路途之艰险,目标之坚定,人心之团结,只为守护国宝,不得不被这可歌可泣的悲壮一页感动”。在史料里,他也发现了以往所不知的马衡。

郑欣淼找到一封马衡1943年写给庄严的信。当时,庄严负责故宫文物在安顺华严洞的存放和保管工作。信中,马衡询问书画箱已否焊锡,“如未焊,希将四十四、四十八、五十一各箱中之册页用纸包扎,以免樟脑屑侵入册内。惟本地纸幅张太小,是否仅包边缘,希酌之”。“可见马衡对南迁文物各处的保管很关心,熟悉文物情况,具体到某一箱,指导意见也很具体。”郑欣淼说。

最终,他完成文章《厥功甚伟 其德永馨——纪念马衡先生逝世50周年》,发表后被转载,那段湮没许久的往事引发社会关注。

之后,郑欣淼继续进行有关故宫文物南迁的研究。2008年,他出版《天府永藏——两岸故宫博物院文物藏品概述》,追溯两岸故宫文物藏品的源流、特点和联系;2010年,他倡议和组织“温故知新:两岸故宫博物院重走故宫文物南迁路”活动……他脚步不停,到各个南迁文物存储地考察、调研,到档案馆、图书馆查询文献资料,参加有关南迁遗址保护、展览等方案的论证活动等。

近些年,故宫文物南迁的关注度不断提升,相关文艺创作陆续出现,有回忆录、纪录片,也有小说、话剧等。4年前,对故宫文物南迁“念兹在兹10多年”,郑欣淼决意为此写一本“大书”。

· 2025年10月21日,郑欣淼在北京接受人民文娱记者采访。(侯欣颖 / 摄)

“不少人问我,这段历史这些年已经讲得很多了,你为什么还要写?我想说讲得再多都不够。现在的作品,有些比较偏向个人,有些偏向于个别地方(存储地),有些加入了虚构内容,还有些史料未被挖掘。那段历史,那一代故宫人的精神,都是难以忘却的,我不得不写。”郑欣淼说,尤其在今年——中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“回望和书写那段历史,让个人的、零碎的记忆成为集体的记忆,成为刻骨铭心的国家记忆”。

古物有灵

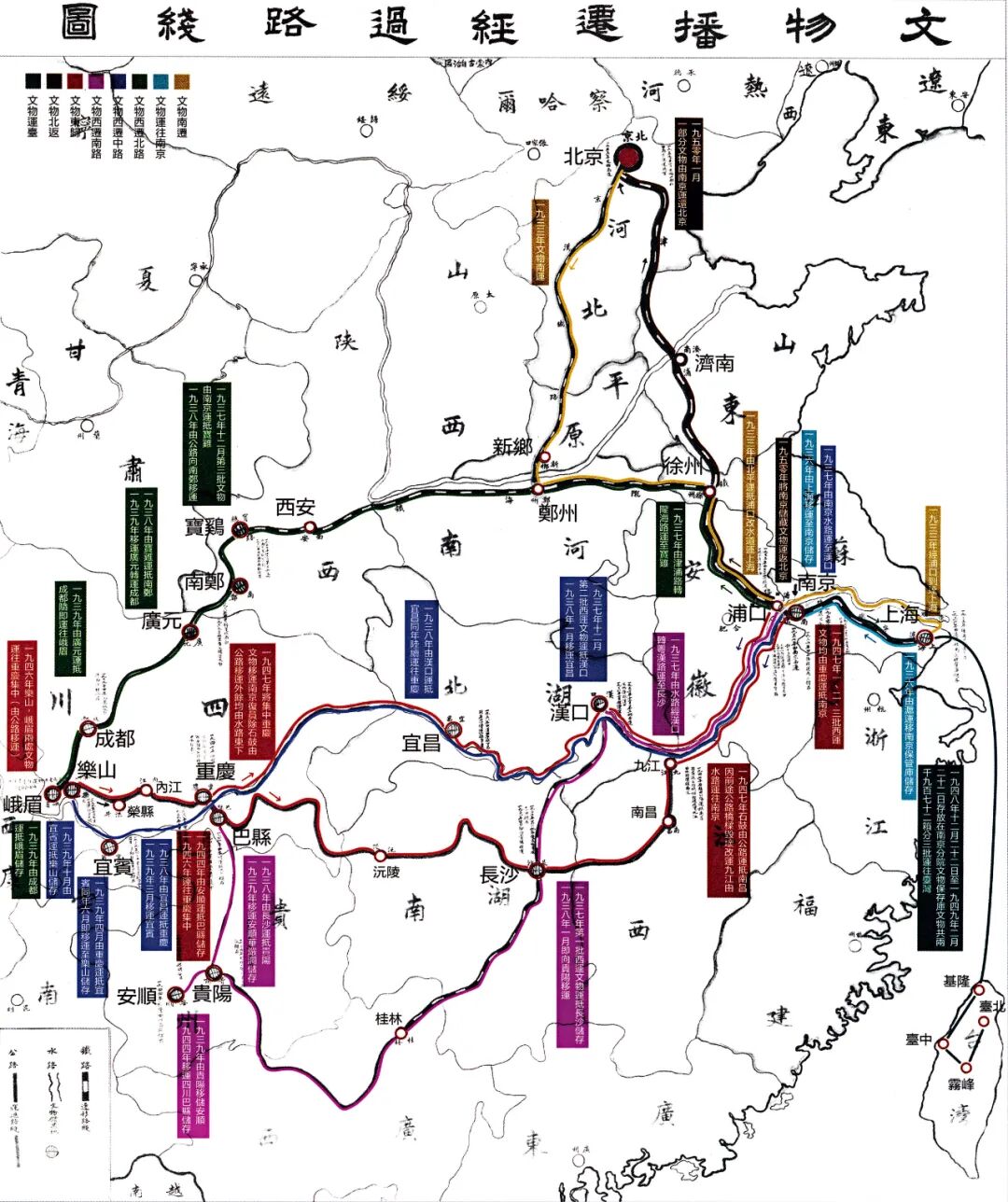

战火中,故宫文物颠沛流离。整个南迁过程,长达10余年,横跨10余省。自1933年2月起,文物先迁存于上海,后转至南京。1937年,全面抗战爆发后,分三路向西疏散:南路80箱,经长沙绕道桂林至贵阳、安顺华严洞,后转重庆巴县;中路9331箱,从武汉经宜昌转运四川乐山安谷乡;北路7287箱,经陕西宝鸡转汉中、成都、峨眉。直至1947年12月,全部东归南京。

· 《文物播迁经过路线图》,2010年故宫博物院展览部设计室整理。(生活·读书·新知三联书店供图)

“要清晰、准确、完整地写好这段历史,最难的就是史料。”郑欣淼回忆说。他前往宜宾、乐山、峨眉等地档案馆,将相关史料包括地方志一一找来,仔细研读。为了确认南迁文物曾于1937年参加过第二次全国美术展览会,他还前往孔夫子旧书网的书库,找出有相关记载的当年刊物。经过一次次地考证、梳理,终于完成《国家记忆:故宫文物南迁史》。

在书中,郑欣淼写文物装箱。当时的故宫博物院,专家学者如林,但大都没有装箱经验。国子监有10件先秦石鼓交由故宫迁运,石鼓为圆柱形花岗岩,每石重逾1吨,鼓上各刻诗一首,大篆写成,讲述周武王派使者到秦,秦公与使者游猎的盛况,被康有为誉为“中华第一古物”。历经千年风雨,鼓面多处龟裂,稍一受力便可能崩落。

为石鼓装箱的任务由当时的古物馆科长庄严负责。他不懂装箱,求教于北平大收藏家霍保禄。“霍先生告诉他一个秘方:先用极薄的高丽纸蘸水,逐缝贴入裂痕——这一工序精细至极,耗去近一个月时间;再以棉花层层包裹,糨糊黏合,细麻绳扎紧,外覆厚高丽纸,再加裹三四层棉被,用粗绳箍紧。如此,每方石鼓都成了‘庞然巨物’,再入特制木箱,塞紧、钉牢,外覆稻草,用钢条扎封。至此方算安顿妥当。”郑欣淼说,可见文物之脆弱,迁移之难。

文物迁徙途中更为艰难。战火不断,路途险峻,故宫人常常冒着生命危险。1939年1月,日军空袭重庆,存放在重庆的9000多箱文物需尽快迁出,运往四川宜宾。有一次转运时,文献馆职员朱学侃在南岸玄坛庙布置搬运。天未大亮,船舱较暗,他去视察舱位,没有察觉覆盖的舱板已打开,失足踏空,一下坠落舱底,脑部摔成重伤,抢救无效而去世。

“当时的公路运输条件差,非常艰难。负责西迁北路的那志良回忆,有一次押车,遇雨路滑,卡车翻到路边的稻田里,大家从车里爬出来,相视皆是浑身泥浆,止不住大笑。他后来感慨,古物是有灵的,炸弹炸不到它,翻车也毁不到它。”郑欣淼说。

四处避寇,故宫人以各自的方式守护着文物。“大都‘家随国宝’,文物到哪儿,守护的故宫人就到哪儿,家便安在哪儿。难得的是,他们都能把清苦、艰难的日子过成诗。”郑欣淼说。守护文物之余,庄严研究印章,吴玉璋研究瓷器,那志良研究石鼓和玉器,马衡则常常写诗言志。

在贵州安顺,庄严一家六口生活艰辛,但毫无怨言。庄严还以故宫博物院所藏的《袁安卧雪图》为例,教导孩子们学习古代清贫高士的安贫乐命精神。

“这些看似平凡的日常细节,共同构筑了故宫人在那个特殊年代的文化坚守。他们不仅守护着有形的文物,更传承着无形的文化血脉。”郑欣淼说,故宫同仁在抗日洪流中形成了故宫精神,其核心就是视国宝为生命的“典守精神”——这种精神传承至今,一代代故宫人都是国宝典守者。

· 1938年,参与南迁的故宫人在汉中文庙前。站立者4人左起:那志良、梁廷炜、曹锦如、吴玉璋,小孩为吴玉璋儿子吴振鲲。(生活·读书·新知三联书店供图)

同根同源

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。消息传来,分散各地的故宫人喜极而泣,在外流离多年的国宝终于可以“回家”了。

虽没了战火,但归途同样曲折。先将分散在巴县、乐山和峨眉的文物集中于重庆,暂时存放,直到1947年5月才全部迁回南京。至此,南迁文物与当年留在南京的2000多箱未能运出的文物,重聚一堂。“最终清点时仅极其个别损毁遗失。不得不说这是一场保护珍贵历史文物的壮举,也创造了第二次世界大战中保存人类文化遗产的奇迹。”郑欣淼说。

全部文物集中到南京半年后,国内局势发生了巨大变化,故宫文物面临最后一次,也是最悲情的一次分流。从1948年12月22日至1949年2月22日,共有2972箱文物,分三批被秘密运往台湾,庄严、那志良等人护送,并在那里安家。留在南京的万余箱文物,在1949年后分三批运回了北京故宫博物院;剩余2221箱则还留在南京朝天宫库房。

“部分南迁文物迁台,形成了今天‘一个故宫,两个博物院’的局面;也正由于南迁的原因,虽然分隔两岸,但同根同源的两个博物院的联系难以割舍。”郑欣淼说。正因为此,他一直挂念着两岸故宫的文化交流。

2002年12月,刚上任故宫博物院院长不久的郑欣淼抵达台湾。当时,他到台北故宫博物院参观,看到家乡出土的毛公鼎,感慨万千,遂填词一首《百字令·参观台北故宫博物院》:“翡翠雕工,毛公鼎古,偿愿看琼久……风云变色,国宝睽离久。但有故宫名两岸,一脉相传深厚。”台北故宫博物院前院长秦孝仪有词《鹊桥仙》回赠:“故都如梦,流光似水,张旭当年风柳……结绳终绝,余燔渐熄,谁是补天高手?几时日月复光华,须先是河山重绣。”

之后,郑欣淼积极促进两岸故宫文化交流。2009年,台北故宫举办清雍正时期文物大展,北京故宫借出若干展品。2010年,“温故知新:两岸故宫博物院重走故宫文物南迁路”考察活动举行,两岸故宫人员考察了4省8市,探寻了37个故宫文物存放地,体味故宫前辈迁运文物的艰难历程。

· 2010年,两岸故宫人员重走故宫文物南迁路,在南京浦口火车站合影。后排左五为郑欣淼。(受访者供图)

郑欣淼参加了在南京的活动,并带队到了贵阳、安顺。站在南京浦口火车站,历史一幕幕在他眼前浮现,当年故宫秘书吴瀛带队押送首批文物南迁,抵达南京浦口。然而,国民政府还未议定存放地点,吴瀛等人在浦口火车站苦守23天,操碎了心。想起当年种种,郑欣淼填词一首《满江红·南京考察感赋》,感慨“浦口站,新草绿;轮渡处,江波逐。更当年旧库,颓颜仍矗。白下城屠玄武咽,国琛魂系神州肃。叹木箱,历历迹痕深,堪追述!”

“重走活动之后,社会各界普遍关注这件事,对这段历史的研究也逐渐多起来。如今,一些文物存放地已被很好地保护起来。”郑欣淼说。2017年,乐山市成立“乐山故宫文物南迁研究院”;2021年,重庆故宫文物南迁纪念馆开馆。就在前不久,两岸青年重走南迁路……

“让更多人知晓当年的故宫人,守护的不仅仅是文物,更是华夏文明的命脉。文物在,文化根脉不断。”郑欣淼说。他记得2011年,赴台出席两岸故宫学术研讨会,专门去了当年迁台文物到达台湾的基隆港,以及存放文物达15年的台中雾峰乡北沟。

当时,他站在市府办公楼的4层,俯瞰对面的基隆港口。水面平静,他内心的情感很复杂。“那一刻,真正体会到了时光流逝、世事变迁。想象着当年故宫的国宝就是这样乘船而来,内心不断有四个字在回响:同根同源。”

总 监 制:张 勉

编 审:王晶晶

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡郑欣淼,故宫人

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错