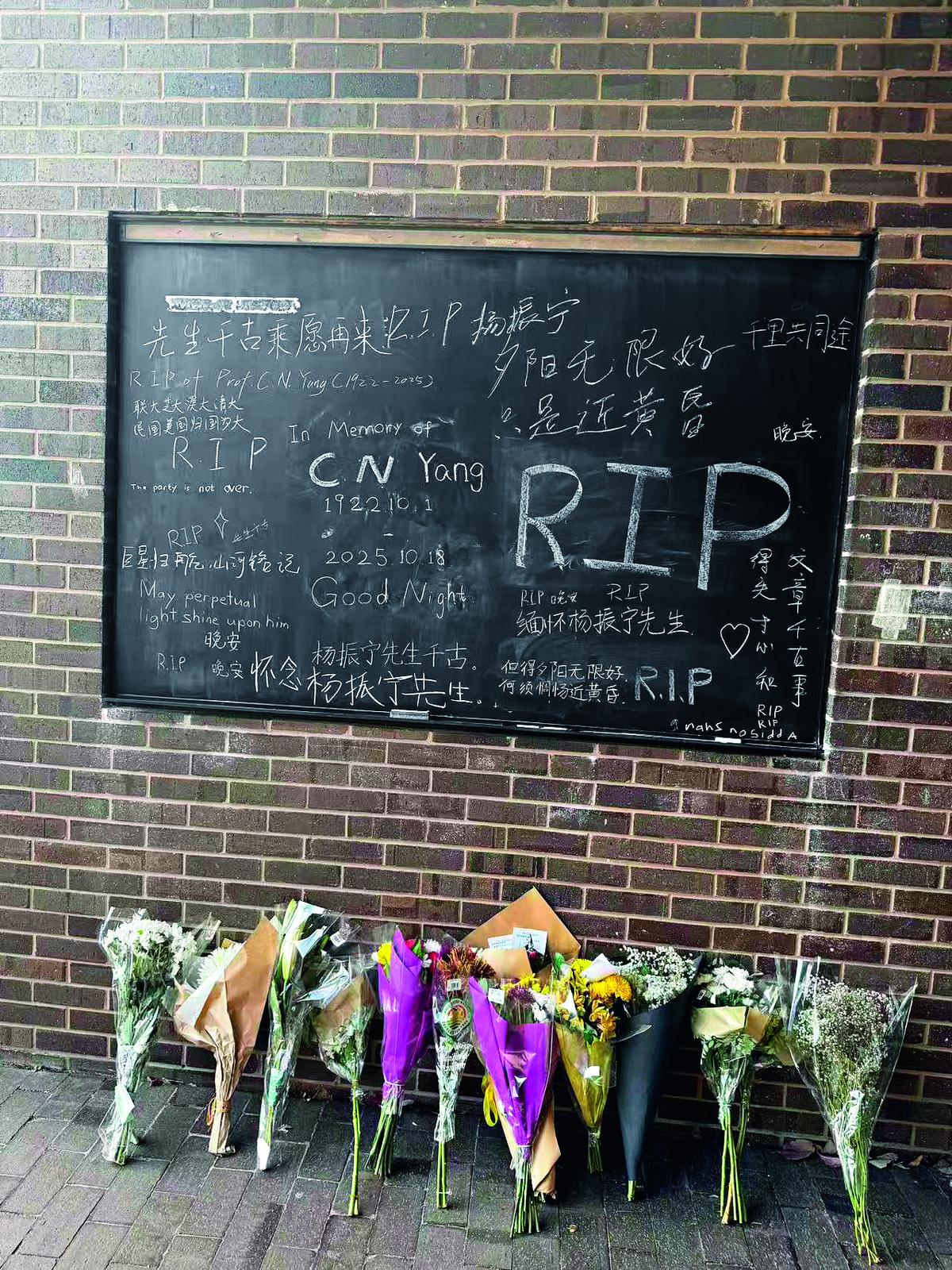

当地时间2025年10月19日,吴玲玲看到石溪分校师生在黑板上写满了对杨振宁的悼念。黑板下摆了一排花。(受访者供图)

杨振宁逝世的消息迅速传到了美国。

在纽约州立大学石溪分校(以下简称石溪分校)留学的“00后”吴桥城心中一惊。他原本学的是计算机,两年前决定到石溪分校攻读物理。签证官问他为什么,他回答:“因为杨振宁。我想去他奋斗过的地方继续他的工作。”由于时差,等吴桥城确认了偶像逝世消息的真实性时,美国已是10月18日凌晨,他从床上爬起来,到杨振宁生前工作过的办公室前献了一束花,又默默地在楼下的黑板上写下一句:C.N.Yang, Good Night.(杨振宁,晚安。)

第二天,住在石溪分校附近的华人吴玲玲散步时发现,那块黑板上已经写满了对杨振宁的悼念,有中文,也有英文。给杨振宁献花的人,也不只是中国留学生,还有许多外国面孔。

石溪分校物理系很快举办了一场纪念活动。杨振宁理论物理研究所所长乔治·斯特曼(George Sterman)发言时,身后的屏幕上写着:“永远不会再有另一个弗兰克·杨了。”弗兰克是杨振宁的英文名,石溪分校的老同事们仍然习惯这样称呼他。

“全世界都在‘嫉妒’我们”

1965年,一个轰动美国学界的消息传来:杨振宁决定离开普林斯顿高等研究院,到石溪分校任职。

“石溪分校请到了杨振宁,全世界都在‘嫉妒’我们。普林斯顿的人还说他们‘拼死也要留住他’,但杨振宁想换个环境。”石溪分校教授、杨振宁理论物理研究所前所长皮特·范尼乌文赫伊曾(Peter van Nieuwenhuizen)这样告诉《环球人物》记者。

那一年,杨振宁赴美整整20年了。

抵美的最初3年多,他在芝加哥大学度过。开启“新地图”的契机是1949年,被称为“美国原子弹之父”的奥本海默应邀到芝加哥大学作学术演讲。杨振宁对他讲的话题很感兴趣,于是加入普林斯顿高等研究院。

物理学大师恩里克·费米告诫杨振宁,普林斯顿高等研究院很不错,却不宜久待,因为那是一座象牙之塔,研究的方向太理论化,“很容易向形式主义转变,最后与物理学的实际问题脱离关系”。杨振宁计划只在那里待一年。

1950年8月26日,杨振宁与杜致礼结婚。(视觉中国)

然而1950年,奥本海默邀请杨振宁长期在普林斯顿工作时,他却打破了此前的计划,决定留下。原因有些浪漫:1949年圣诞节假期,他和同事在普林斯顿一家中餐厅吃饭,与他在西南联大附中教过的女学生杜致礼不期而遇。两人互有好感,开始约会了。正好,普林斯顿高等研究院离杜致礼念书的学校比较近。

1957年,杨振宁(右)与杜致礼的肖像照。(艾伦·理查兹 / 摄,图片来自普林斯顿高等研究院谢尔比·怀特和利昂·利维档案中心。)

这一待就是17年。

杨振宁一直记得费米的忠告,因此常去不同的大学访问,掌握“象牙之塔”外面的物理学新发展。这一时期成了杨振宁的学术黄金时期。最著名的成果当然是他和李政道提出的“弱相互作用中宇称不守恒”。

当地时间1957年12月10日,瑞典斯德哥尔摩,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁(右)和李政道。(视觉中国)

两人的论文在1956年10月1日发表时,大部分物理学家不赞成他们的观点。但很快,一位华人女物理学家吴健雄的实验证实了宇称不守恒。在论文发表一年后,1957年,35岁的杨振宁和31岁的李政道获得了诺贝尔物理学奖。获奖速度之快,获奖者之年轻,在如今都是难以想象的。

1957年,杨振宁肖像照。(摄影师不详,图片来自普林斯顿高等研究院谢尔比·怀特和利昂·利维档案中心。)

然而物理学界有个“段子”:宇称不守恒只是杨振宁的“第二成果”。哪个是“第一”的呢?“杨—米尔斯规范场论”。

范尼乌文赫伊曾告诉《环球人物》记者,杨振宁在普林斯顿工作时,每年夏天都会去布鲁克海文实验室,在那里遇到了鲍勃·米尔斯。“杨振宁多年来都在进行非阿贝尔型的麦克斯韦理论研究,每年都前进一点,但总是没有完全成功。最终在和米尔斯的合作中,他们于1954年一起完成了这个理论。”

“杨—米尔斯规范场论”被认为是现代物理学的基石之一。

多年后,许鹿希讲道:“邓稼先对于杨振宁先生在学术上的造诣十分推崇。他多次对我和朋友们说:‘如果不是诺贝尔奖规定每人只能在同一个领域获得一次的话,杨振宁应当再获得一次诺贝尔奖。’”

如此成就,让年轻的杨振宁在学界备受瞩目。1965年,物理学家约翰·托尔成为石溪分校校长,他想方设法邀请杨振宁加入。

普林斯顿高等研究院得知杨振宁有离开的想法,就开始琢磨如何把他留住。“他们想过让杨振宁接替奥本海默当院长。奥本海默亲自找他谈,他说‘让我考虑一下’。后来他告诉对方:‘我不确定我能胜任,但我非常确定我会讨厌这份工作,或者我会是个糟糕的院长。’杨振宁的拒绝,对他们来说是个打击。”范尼乌文赫伊曾说。

1954年,杨振宁的长子杨光诺与爱因斯坦在普林斯顿合照。杨振宁曾十分惋惜自己没有与爱因斯坦合影。(商务印书馆7.2021年出版《杨振宁传》(最新增订版))

普林斯顿至今仍留着杨振宁的印记。“学校里有个喝茶的地方,墙上还贴着杨先生的照片。”博士毕业于普林斯顿大学、现任中国科大教授的胡森告诉《环球人物》记者,杨振宁当年的工作是奠基性的,“普林斯顿现在的核心人物爱德华·维腾,实际上和爱因斯坦、韦尔、杨振宁的对称性思想依然一脉相承”。

“因为杨振宁,它一下子成了灯塔”

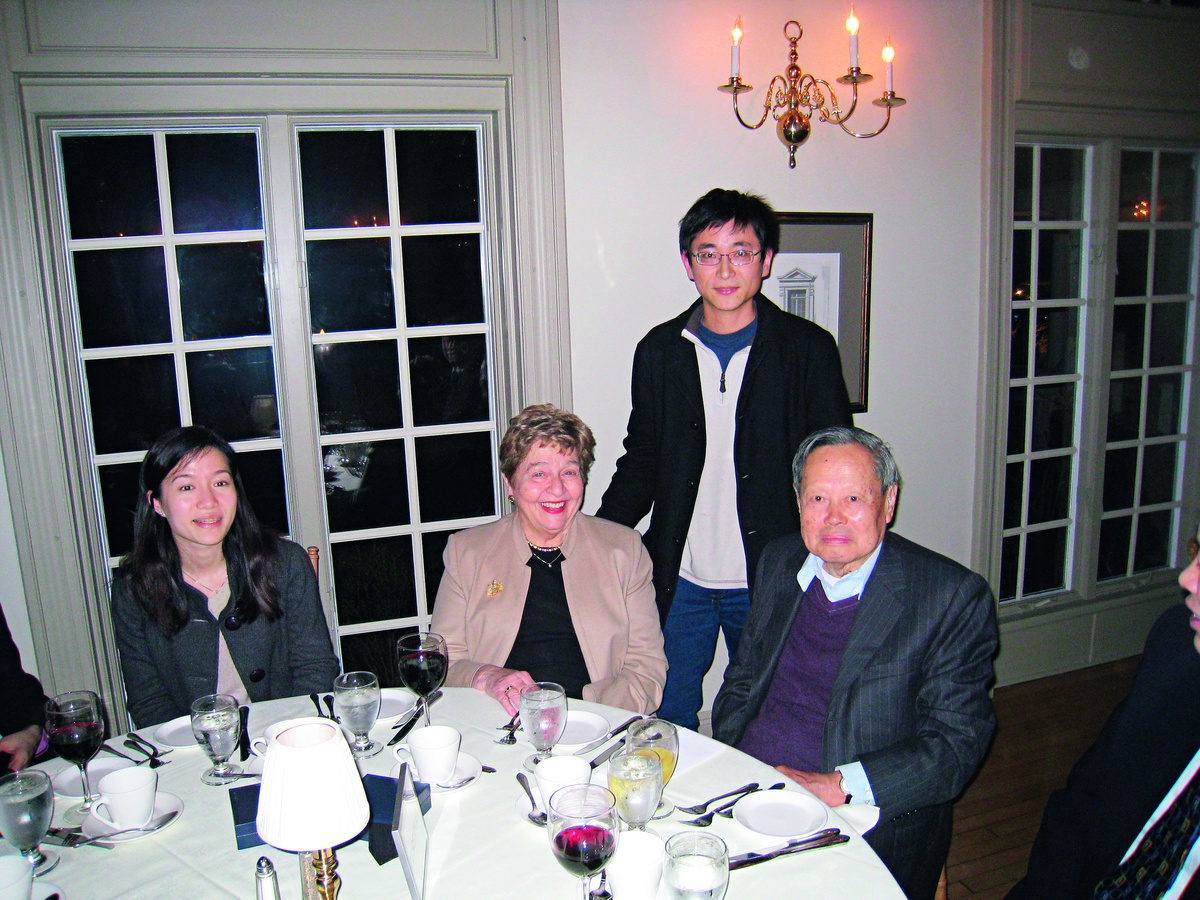

2008年,石溪分校教授贾江涌(右二)与杨振宁(右一)合影。(受访者供图)

石溪分校教授贾江涌记得,2008年,杨振宁到石溪分校作学术报告,现场来了近千人。报告结束后,许多学生还跟在杨振宁身后求签名。“当时校长感慨,从没见过哪个做学术的人会受到如此多人追捧。杨振宁身上有一种明星效应。”贾江涌说。

这种特质从1966年杨振宁加入石溪分校开始便展露无遗。

当时,他着手开创一个全新的理论物理研究所。“研究所并不出名,但因为杨振宁,它一下子成了‘灯塔’,吸引了全世界的目光。因为他在这里,所以他能吸引任何他想要的人来。”范尼乌文赫伊曾说。

可当年,范尼乌文赫伊曾第一次接到杨振宁的邀请时,却拒绝了他。因为石溪太偏僻了,他受邀来参观,看见一片泥地。他的一只鞋丢在了泥里,只能光着一只脚,踩着泥,在朋友的搀扶下走出去。“现在的校园很美,但那时它又丑又荒凉。”

杨振宁也曾扪心自问来到石溪分校是否是明智之举。“每次,我都得到同样的答案:是的,我做得对。象牙塔毕竟不是整个世界,为建造一所新大学而出力,这种挑战是令人兴奋的。”

杨振宁又给范尼乌文赫伊曾打电话,邀请他再来一次。最终,1976年,范尼乌文赫伊曾加入了石溪分校。“多年后,我接替杨振宁成为研究所所长,发现如果有人拒绝了我的邀请,我放下自尊心再去联系那个人,说服他来,真的挺难的。我一点也不喜欢那种感觉,而杨振宁似乎完全不在意——他总是积极面对,再次邀请,往往就成功了。他是一个非常乐观的人。”

斯特曼后来接替范尼乌文赫伊曾,成为第三任也是现任所长。他对《环球人物》记者说,杨振宁是一位极具个性的科学家,一生之中曾帮助过许多人。

对此,范尼乌文赫伊曾也深表赞同。1976年加入时,范尼乌文赫伊曾还是助理教授,提出了“超引力”理论,杨振宁尽心尽力帮他获得学界认可。“那时我们并不是学术中心,而那些身处中心的人通常并不喜欢新来者。如果有一个愿意支持你、帮你说话的人,那非常重要。”

在石溪分校,杨振宁是严肃的。他从不多言,从不浪费时间:开教师会议,只讨论最核心的事项,通常5到10分钟就结束,“而现在的会议常常要一个小时甚至两个小时”;给别人写邮件,一般只写两三行,没有铺陈,没有客套,总是直奔主题。

石溪分校物理系系主任、韩裔物理学家郑昌基(Changkee Jung)记得,有一次,他给杨振宁发邮件,邀请他来家里烧烤。杨振宁只回了一句:“I will come.(我会来。)”烧烤前一周,他又发邮件提醒,杨振宁又只回了一句:“I said I will come.(我说过我会来。)”

写论文时,杨振宁也是如此——把所有多余的修饰都去掉,只专注于一个问题中最核心、最直接的部分。这使得他的论文篇幅短小、内容精炼。当年写博士论文时,他第一次只写了3页,泰勒几次打回去让他写长点,但他惜墨如金,最终也只写了10页。

但杨振宁也有活泼的一面。“在理论物理界,许多成名的学者往往非常傲慢,只愿意和极少数人交流。杨振宁先生不是那样的人。”郑昌基说。他会和人开玩笑,也擅长促进沟通,喜欢开放交流。有一回,他在理论物理研究所和数学系之间举办了一个联合讨论会,定了一个规则:如果讲者是物理学家,那么只有数学家可以提问,物理学家不能提问;如果讲者是数学家,那么只有物理学家可以提问,数学家不能提问。

在石溪分校,杨振宁的另一大成果“杨—巴克斯特方程”,开辟了物理和数学研究的新方向。许多研究数学物理的人,正是受其影响。胡森说:“数学跟物理曾经脱节了近50年。因为杨先生的工作,使得规范场跟几何里边的内容全都对上了,让数学家和物理学家重新理解彼此。”

“何须惆怅近黄昏”

1997年,贾江涌初到美国,在石溪分校念物理系。他联系杨振宁的秘书说,自己这一届有3个大陆、3个台湾的中国新生,能否请杨振宁先生拨冗来交流一下,为他们未来的科研方向、职业发展提一些建议。杨振宁欣然同意。不过最终,这次交流未能成行——杨振宁病了。

这年11月8日,杨振宁在家中突然感觉胸闷,去医院检查,发现心脏大血管有7处堵塞。医生建议,立即进行心脏搭桥手术。

早在60岁时,杨振宁就意识到,人生是有限的,而他想做的事情还很多。70岁生日庆祝会上,他引用陆游的诗句“形骸已与流年老,诗句犹争造化工”来表明自己的雄心壮志。

“我是1987年来的石溪分校,那时杨振宁已经60多岁了,却仍像研究生一样努力工作。他会把细节一项项算清楚,对于把系数写对、把一个模型的细节弄明白,依然感到兴奋。”曾任石溪分校物理系研究生招生主任的雅各布斯·维尔巴斯霍特(Jacobus Verbaarschot)说。

1997年11月中旬,杨振宁的心脏搭上了四条“桥”。手术很成功,但回忆起来,他的感觉是“奈何桥边猛回首,此身犹在堪惊”。

1999年,杨振宁从纽约州立大学石溪分校退休时,校方为其筹办退休研讨会的大合照。(受访者供图)

他决定于1999年退休。这年1月,他在石溪分校的理论物理研究所上了最后一节课;5月,新所长范尼乌文赫伊曾为他筹办了退休研讨会,“当时来了很多人,包括诺贝尔奖得主,场面很盛大”。那天留下了一张流传甚广的学界大合照,杨振宁站在C位。

就在退休研讨会的晚宴上,石溪分校校长肯妮宣布:理论物理研究所即日改名为“杨振宁理论物理研究所”。

“后来有人告诉我,杨振宁说我们不应该这么做,而应该用这个命名的机会来吸引富有的赞助人。然而,回想起来,这是一个正确的举动。我们将杨振宁的名字高高举起,当作我们的旗帜。”斯特曼说。

晚宴上,77岁的杨振宁最后上台讲了话。他引用了两句诗,如今也被石溪分校的师生写到了那块用来悼念他的黑板上——那天,他说:“夕阳无限好,只是近黄昏。”紧接着,他又说:“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧