陶虎。(本文图片均为受访者提供)

陶虎

1982年出生,江西南昌人,本科毕业于中国科学技术大学,博士毕业于美国波士顿大学。脑虎科技创始人,公司因柔性脑机接口技术受到关注。曾任中国科学院上海微系统与信息技术研究所副所长,长期从事生命技术与信息技术的交叉融合研究。

对陶虎来说,那是印象极为深刻的一场手术。他创办的脑机接口公司脑虎科技,迎来了一名患有脑胶质瘤的受试者。在切除肿瘤组织过程中,陶虎和团队成员将脑机接口装置贴在患者病灶区,实时采集大脑一边跳动一边放电的信号。

“我们特别激动,全程30分钟,我们只用了七八分钟训练患者,他就能用意念玩贪吃蛇这种小游戏。”陶虎越看越觉得人类脑电波的波形“真漂亮”。

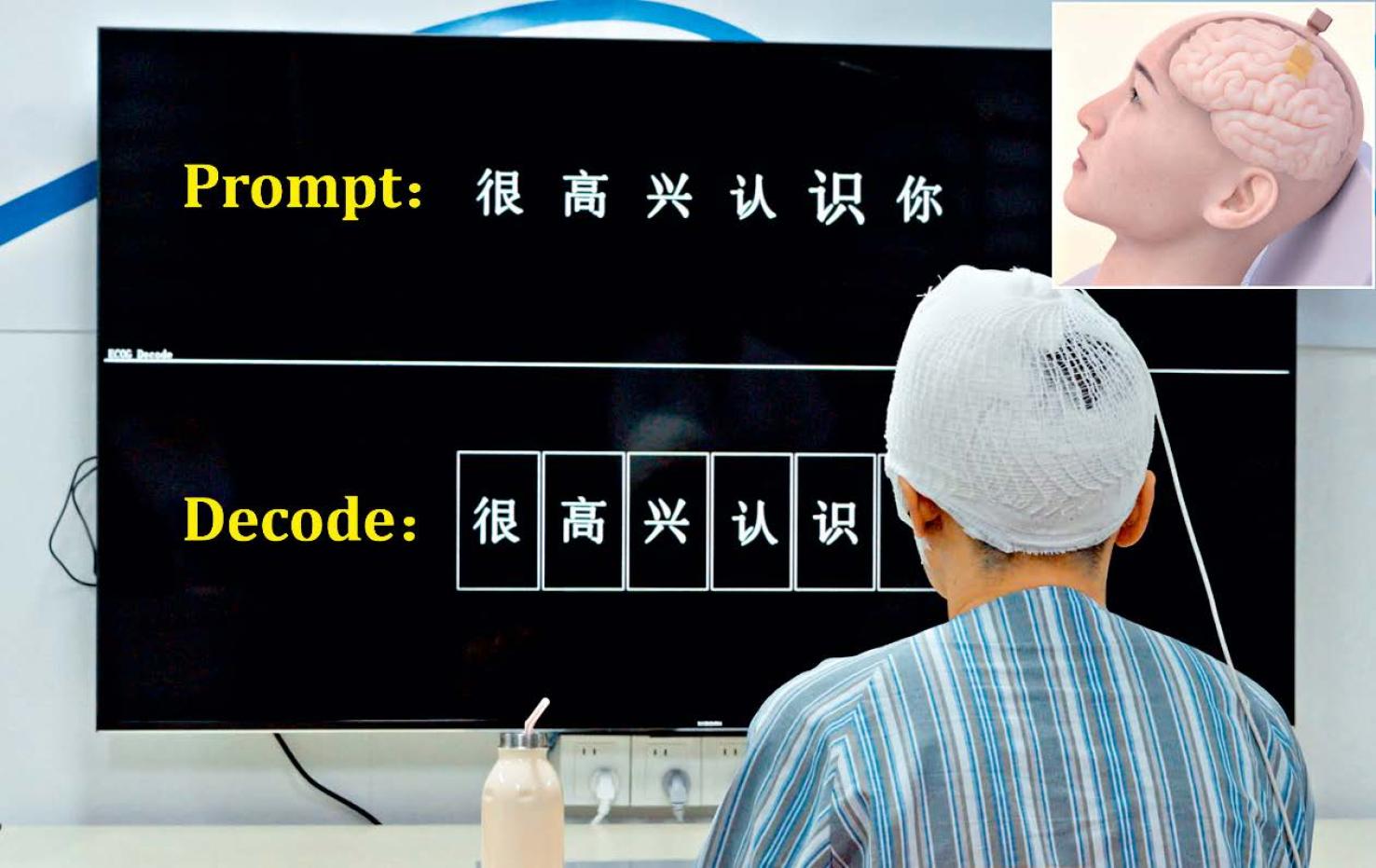

如陶虎所料,脑机接口技术大有可为。短短一两年后,脑虎科技便迎来了新的里程碑:2025年实现癫痫患者对《黑神话:悟空》等大型复杂游戏的精准脑控操作,其反应速度接近正常人使用传统鼠标的操作水平;继去年底成功实现全球首例脑电实时汉语解码后,近期又与人工智能进一步结合,使大脑语言区受损的患者可借助设备以每分钟307字的速度进行超人类语速交流。

目前,脑机接口被认为是解决渐冻症、癫痫、瘫痪等患者神经功能受损的有效手段之一。不过陶虎告诉《环球人物》记者,不能仅仅将脑机接口当作医疗工具来研究。“它除了能让患者变成正常人,未来也许还能为正常人赋能。等到技术成熟,正常人或许可以借助脑机接口获得超级视觉、超级听觉、超级体能。简而言之,就是把正常人变成‘超人’。”

做最难的传感器

2019年的一天,陶虎临时接到会议通知,匆匆买了张绿皮火车的站票,连夜从上海赶往江西南昌。

此前,江西赣江新区计划发展集成电路相关产业。陶虎当时所在的上海微系统与信息技术研究所,正是中国科学院主要研究集成电路的机构之一。“当地派人过来交流取经。我们所里考虑到,集成电路领域做存储器和处理器的企业比较集中,赣江新区不如去发展传感器,以此为突破口,说不定能做到国内领先。”陶虎说。

但具体做什么传感器呢?当时作为传感技术联合国家重点实验室副主任,又是江西南昌人,陶虎被所里派去南昌“打前站”。火车一路轰鸣,他的脑海中渐渐有了一个想法:做最难的传感器——脑机接口。

彼时,陶虎和团队已经做过脑机接口的动物实验,但动物实验只能证明其安全性,很难证明其有效性。“我们希望人可以借助脑机接口实现运动、语言等功能重建。而要在人身上做科研临床,就必须有一家企业来做技术的载体。”陶虎想,国家未来势必会以应用为导向,而不是以发文章为导向,是时候试试自己的研究能否真正落地了。

不久后,脑虎科技在南昌诞生。“脑虎”这个名字,是陶虎的学生取的。“我希望公司名字里有个‘脑’字。我的名字里有个‘虎’字,我是南方人,n、l不分,念‘脑虎’和‘老虎’是一样的。这个名字蛮好玩,也好记,我们就用了。我的名字在其中,是绑定,也是一种责任。”

随着公司的快速发展,2021年,陶虎在上海创办了脑虎科技总部,并请来中国科学技术大学的同班同学彭雷。彭雷此前是阿里巴巴本地生活服务公司的高级副总裁,到脑虎后担任首席执行官。脑虎科技形成了“研发在沪,生产在赣”的模式,并在不久后获得近亿元投资。

2024年底,脑虎科技成功实现全球首例脑电实时汉语解码。

同样是在2021年,科技部发布“科技创新2030—‘脑科学与类脑研究’重大项目”(也被称为“中国脑计划”)申报指南,脑机接口行业乘着东风飞速发展。

“我之前既管研究所里的工作,又管脑虎科技的事,还要搞学术研究。但现在这个形势,不再是我分点精力就行的,不管是技术路线的把握,还是各方资源的对接,都需要我全身心投入。”2024年底,陶虎权衡再三,放弃了研究所里稳定且令人羡慕的职位,将全部精力投入脑虎科技。他在一篇文章中写道:“我并非从科研走向创业,而是从已知走向更大的未知与可能;从实验室里确定的光,走向人类智能边界更广阔的尽头。”

“我最大的天赋是刻苦”

科研和创业用的是两种思维,陶虎心里有时也“打架”。

“做科研时,你总是希望自己的成果是最前沿的,并且通过学术文章告诉大家,你是第一个做出来的,你是怎么做出来的,都会写得清清楚楚。这时你往往会忽略成果的良率,哪怕100次中只做出来1次,只要是真的,那就是做成了。但这在创业中就完全行不通,公司必须保证产品的良率,也不会把自己的核心技术往外讲。”

脑虎科技是一家科研属性较强的公司,有65%的员工是科研人员,来自神经科学、临床医学、微电子、材料科学、计算机科学等不同专业。在脑机接口这个多学科交叉的领域,团队成员都“服”陶虎。毕竟在大家看来,他的学术经历是一个天之骄子的故事。

陶虎1982年出生于一个教师世家,从小读书就有天赋:16岁考入中国科学技术大学,学习精密机械技术;硕士毕业于中国科学院电子学研究所,博士毕业于美国波士顿大学机械工程专业;2010年,到美国塔夫茨大学生物医学工程专业做博士后研究,之后留校任助理教授。

在美国求学期间,陶虎就开始做人体可集成的电子器件。技术路线分为两个维度:一是从可穿戴的到皮肤可集成的,再到人体可植入的,最后到体内可降解的;二是从肌电到眼电再到脑电。随着科研深入推进,后来这两个维度合在一起,变成人体可集成的脑机接口传感器。

2014年回国后,陶虎依旧深耕传感器技术,带领团队在《科学》《自然》等国际顶尖学术期刊发表80余篇论文,被引用1.5万多次,成为业界有名的权威“大拿”。

“大家总觉得我最大的天赋是聪明,其实我最大的天赋是刻苦。”陶虎说。人们只看到了他的成绩,却不知道过去20年他没休息过一天,不论春节还是生日,他都在工作。“而且特殊的日子里我可能会工作得更好,我好多论文都是在那时投的。”

他每天只睡四五个小时,没有业余爱好,“运动和文艺的细胞通通没有”,唯独钟情于美食,喜欢重油重辣。他觉得,吃东西是他最便捷的缓解焦虑的方式。“如果我要出去跑步、旅游,那是需要花费多少小时、多少天的事情。吃东西的话,我只需要几块钱买个冰棍,5分钟吃完。”这导致他工作量最重的那几年,体重也涨了不少。他身高173.5厘米,体重一度达到180斤。不久前,他在朋友圈晒了两次打网球的照片,其中一张配文:“我要瘦成一道闪电。”

陶虎在练习打网球。

陶虎减肥选择打网球,倒也不意外。采访中,他告诉《环球人物》记者,西班牙网球选手纳达尔对他影响蛮大。“我尤其欣赏他的精神,不论外界如何评价,不论经受多少伤病,永远像个斗士不言放弃。”

别把黑科技“炒”烂

陶虎时常一个人去吃火锅。三四年前,他甚至一个人去做了近视眼手术。他孤独、社恐、尖锐,不习惯跟任何人有特别亲密的关系。他说这与童年经历有关。父亲是中学老师,母亲是建筑行业工作人员,工作都忙。因此他在两个月大时就被送去幼儿园,5岁开始上学,少有父母陪伴。

这样的性格也使得他认定什么,就会坚持什么。比如他喜欢剃光头,不管别人说什么,一直坚持。再比如,有人对他说,“马斯克的脑机接口公司Neuralink估值都达到600亿元人民币了,只要你学马斯克,我就给你60亿估值”,他也不会被资本绑架,坚信自己的技术路线在现阶段才是最优解。

“马斯克公司走的是深部植入的路线,对大脑单神经元精度解码,但对多脑区、多神经环路的覆盖是不够的。”陶虎打了个比方,把人类的大脑看作一座城市,自己的技术路线是先看城市的全貌、功能的协同,而马斯克一上来就进入“巷战”,希望把红绿灯看清楚,把行人长什么样看清楚。

另一方面,陶虎有出于安全性方面的考虑。脑虎科技和Neuralink虽然走的都是柔性植入这条路,但前者将电极放置在大脑皮层上,而后者要将电极插入大脑内部。“电极是柔性的,大脑也是柔软的,就好像一根线是很难插到豆腐中的。Neuralink的办法就是用钢针把线带进去,再把钢针拔出来。就算植入时没出问题,但人在运动的过程中,如果发生剧烈碰撞,仍然会有风险。在安全性没有得到充分验证之前,我不会投入最重要的‘兵力’去走这条路。”

在陶虎看来,脑虎科技要对标Neuralink,但不要一味地模仿、追随,也不要在对方的优势领域进行消耗战,而要在正面交锋中,走出一条属于中国的未来科技曲线。

脑虎科技对外展示的脑机接口模型。

对此,他有自信。“如果脑机接口也像智能辅助驾驶一样有L1、L2、L3等不同发展阶段,那么L1是运动解码,L2是语言解码,L3是视觉解码,L4是对人类情感、记忆、认知的解码。我们现在已经能同时做到L1和L2,其他的也在布局。我们正在冲刺,要做全植入、全无线、全功能的脑机接口,让患者从外表上看起来和常人无异,获得更美好的使用体验。”

同时,他也有担忧。“脑机接口领域,国内外没有代差,但差距在拉大。人家有先发优势,而且后面的资源、决断力、执行力很统一。”为了支持脑科学人才培养,今年9月,脑虎科技向复旦大学脑科学研究院捐赠了一笔教育基金。“我现在最怕的是,脑机接口像之前的一些黑科技似的,还没做出来就开始‘炒’,最后把黑科技‘炒’烂了。急功近利就容易走偏。”陶虎严肃地说。

很多人问过他,脑机接口究竟什么时候才算“做成了”。他认为,第一阶段是在重大脑疾病上体现其不可替代的优越性和独特性,即一种疾病,没有其他治疗方法,只有通过脑机接口使患者极大获益;第二阶段是正常人通过脑机接口获得“超能力”。“到那时,有创无创不是关键,收益风险比才是关键。就像手术治疗近视,如果风险越来越小,效果越来越好,就会有越来越多的人接受。”陶虎相信,3至5年,最多5至8年,第一阶段就会实现。

“对于脑机接口,各方面要更有耐心一点,科技企业也要更有良心一点。”陶虎希望有一天,脑机接口能真正突破人类生存与认知的边界,抵达未知的旷野。

《环球人物》记者 许晔

责任编辑:潘阳薇

责任编辑:潘阳薇声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错