10月9日,匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛(又译卡撒兹纳霍凯·拉斯洛)获今年诺贝尔文学奖,消息传来后,他和中国文化尤其是李白的“缘分”让很多中国读者感到亲切。他本人英年成名,堪称“出道即巅峰”,31岁写出的第一部小说《撒旦探戈》即成代表作,1994年更是被改编为长达七小时的同名经典电影,扬名世界。

从现在开始,“一切都将像钟表一样有规律地发生”,似乎直到现在他们才终于能够放松心神,让自己沉浸于抛开一切焦虑的快乐之中,享受突然令人晕眩的解放感,在这种解放感面前,就连“看上去无可避免的厄运也被迫退却”——在《撒旦探戈》中,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛这样写道。它是拉斯洛的第一本长篇小说,也被很多人视为拉斯洛的“代表作”,以晦涩、阴暗、绝望著称,其实,《撒旦探戈》是一本很搞笑的小说,喜欢卡夫卡的读者也会喜欢它。

有两个原因让《撒旦探戈》“恶名昭著”:一是不分段,近于萨拉马戈(1998年诺奖获得者)的写法,但拉斯洛更过分,一章即一自然段;二是故事简单、人物脸谱化、主题模糊,语言充满暗示却松散,让人不知所云。拉斯洛究竟想说什么?为什么非要这样写?该怎么阅读这种“怪书”……其实,这种“非线性写作”的传统在欧洲已流行百余年,《撒旦探戈》不是天书。

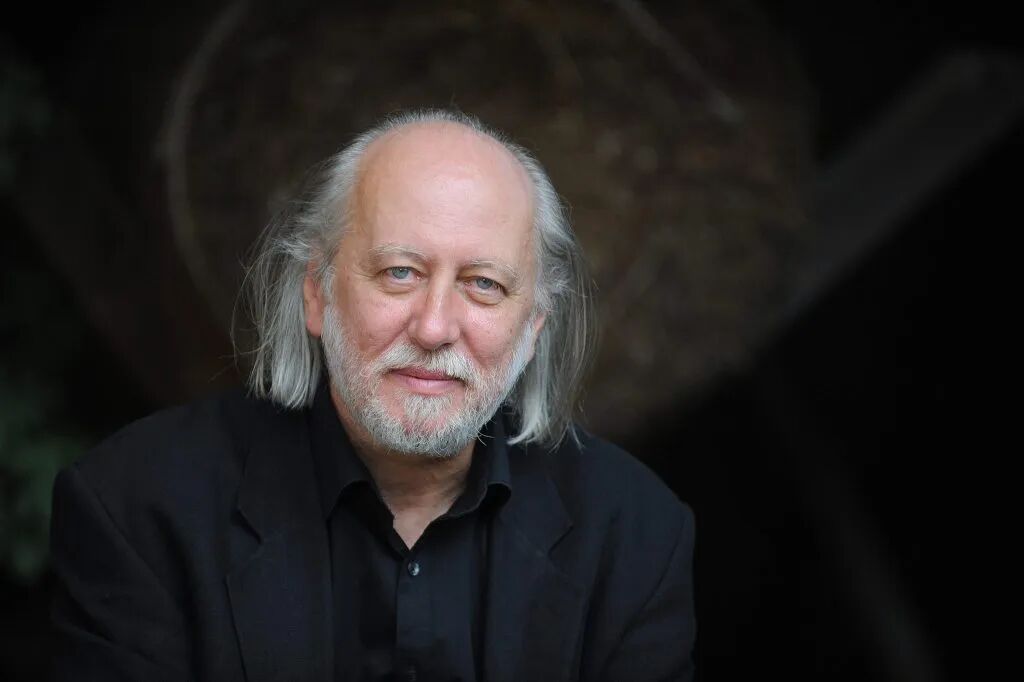

2025年诺奖得主、匈牙利作家拉斯洛

《撒旦探戈》中文版已于2017年在国内推出,由匈牙利语译者余泽民翻译,译林出版社出版。

荒诞精准击中了他

拉斯洛的姓是克拉斯诺霍尔卡伊,匈牙利和中国一样,前姓后名,与欧美其他国家不同。

据翻译家余泽民在《克拉斯诺霍尔卡伊和我》一文中介绍,拉斯洛的怪姓来源荒诞:克拉斯诺霍尔卡伊本是一座贵族城堡,“一战”后划归斯洛伐克,成了奥匈帝国遗民们的精神象征,融入民谣。拉斯洛说:“这不过是首很糟糕的小调,我每次听到,身上都会起鸡皮疙瘩。可是我爷爷很喜欢那首歌,有一次,他在小酒馆里唱了整整一天,并且做出决定,将这个地名用作自己的家姓。”

每个人心中都觉得,自己会与永恒、命运、历史等“秘通暗连”,会为出生地、家族史中的大人物、姓氏源头等感到“骄傲”,可分配给拉斯洛的,却是黑色幽默。2013年3月,该城堡在“由两个男孩抽烟引发的大火”中变成废墟。

27岁时,拉斯洛拿到大学毕业证书,他刚开始学法律,后转修匈牙利语言和文学,毕业论文写的是作家马洛伊·山多尔。山多尔被称为“匈牙利浪漫主义文学伟大一代的合法后代”,流亡半生,后入美籍,1989年自杀于家中。

大学期间,拉斯洛曾在出版社兼职做资料员、编外记者。毕业后,他只稳定工作过一年——在小山沟里的吉卜赛小镇文化馆里当图书管理员。余泽民记:“拉斯洛到任后,将所有图书认真编目,并动手写了几十张《通知》散发到学校和居民家里。”图书馆从“一连几天都没有人”,到渐渐被挤满,可一场大火将它烧成灰烬,拉斯洛下岗了……

荒诞再次精准地击中拉斯洛,他一边打短工,一边写《撒旦探戈》。当时匈牙利文坛风行“虚假的历史小说”,即虚构不存在的历史,表达对人类命运的看法。这与东欧文学传统契合:东欧作家关注生命意义,却又敏锐地意识到生命意义与现实间的冲突,这种荒诞感培育出“人类一思考,上帝就发笑”式的戏谑。

贡布罗维奇、卡夫卡、哈谢克、米兰·昆德拉等东欧作家,无不嬉笑地讲述着内心绝望。于是便也有了《撒旦探戈》。

衰败农庄里的“游戏”

《撒旦探戈》的背景是一座衰败中的农庄,能走的人都走了,留下的每天都想离开,却对未知世界充满恐惧,只好装腔作势,勉强维持“正常的生活”。当生命失去意义,靠什么支撑活着?该怎么说服自己活下去?

小说一开头便超级搞笑:美女施密特夫人与弗塔基正偷情,施密特突然返回,他和邻居克拉奈尔去镇上卖全村的牲口,拿到一笔钱,二人准备私分后,离开农庄。弗塔基正东躲西藏,却意外得知此秘密,他反客为主,要求参与分钱。可三人分后,已不够离村的钱了……

弗塔基有什么魅力,能得到施密特夫人的垂青?其实,他“总是一瘸一拐,撒尿会溅到裤子上”。

施密特有什么魅力,能成施密特夫人的丈夫?其实,他“脸像红辣椒一样的弱智”。

施密特夫人这么做,因为“她始终知道,悲惨的生活是对她的欠债”,面对突然落到她头上的“真正生活”,她用嘲讽、自毁来维持新鲜感。村民都对她充满非分之想,小酒馆老板认为“该轮到自己了”,向她大献殷勤。

小说主要故事发生在小酒馆中,每天打烊后,蜘蛛们铺天盖地,为逃避它们,老板宁可晚关门一点。喝醉时,村民们也能意识到“我们降生到一个都被拦挡起来的世界里,一个猪圈里”,但半醉半醒,又会回到互称“这个喝醉的畜生”“某头蠢驴”的游戏中,将一切维持下去。

只有两人置身事外。

一是被吊销执照的医生,他拒绝出门,雇佣邻居和小酒馆老板给他送生活必需品,特别是酒。他家中堆满垃圾,任其散发出腐臭的味道,假装自己就是宇宙。

一是小艾什蒂,为避免母亲和家人的粗暴,终日躲在自己的小天地中。他被哥哥商尼所骗,把自己的零花钱种在地里,每天浇水,可钱并没发芽,地里却多了一个大洞。图穷匕见的商尼说:“你是真傻,还是在装傻?”

村民都在等“救世主”伊利米阿什,传说他已死,可有人看到他复活了。伊利米阿什能合理说出现实痛苦的原因,并描绘出一片乐土,最终,以带大家离村为名,伊利米阿什骗走了所有的钱。

被追问百年的“卡夫卡之问”

《撒旦探戈》是一个大型隐喻,暗示着资本世界。

与传统世界不同,资本世界的基础是贪欲,以“个体的恶可以转化为公共善”为借口,鼓励人人拼命去追逐自己的利益,即亚当·斯密所说:“我们每天所需要的食物和饮料,不是出自屠户、酿酒师、面包师的恩惠,而是出自他们自利的打算。”在亚当·斯密看来,人即“理性人”,有趋利避害的本能,自私反而是好事。

可人类从来不是完全的“理性人”,我们会爱、会恨、会伤感、会自我牺牲。在人类大脑中,有大约8万个梭形细胞,大猩猩仅1.6万个,人类天然更多愁善感、更容易感情用事。自相残杀时,人类会恐惧、血腥和自责,加害者会不由自主地与被害者共情。

资本世界建构在对人性的误读之上,可它又拥有惊人的高效率,马克思在《共产党宣言》中指出:资本主义在100年(约1750—1848)内创造的财富超过了以往所有时代的总和。

很难找到一种力量去抵抗资本的狂飙突进,它将一切传统撕成碎片后,再组合成自己想要的模样:现代日本人可以继续穿和服、踩木屐,但必须服务于旅游业;不同民族可以呈现自己的传统,只要运行法则是利益最大化。

资本创造了一个独特的世界:大肆破坏自然山川后,再将少数保护起来,变成旅游区卖钱;用灯红酒绿的商业街,诱使打工人消费,从而“自我剥削”;用无意义的工作消耗了白天后,将人们挤入“夜生活”,花掉更多的钱……

资本在奔跑,思想、文化、精神生活、爱、审美、真情、价值坚持、良知等却变得微不足道,成了“个人事务”,随着个体善与公共善脱钩、个人理想与时代精神脱钩,人人被困在《撒旦探戈》的那个小村中,明知它在衰败、腐烂,也无能为力。

该如何冲出去?真有所谓乐土吗?

卡夫卡最早提出了这个问题,拉斯洛的《撒旦探戈》也在用自己的方式,延续着“卡夫卡之问”。

需要一根不妥协的刺

也许会有一些读者奇怪:《撒旦探戈》的想法深刻,为何不换一种更好读的方式来写呢?完全可以写得通俗易懂啊?

这其实是忽略了,资本逻辑已渗入现代人的思维习惯中,当我们批判它时,往往也在认可它,结果是越批判越渗入,资本逻辑甚至已成为现代人自我构成的一部分,许多“常识”其实是资本逻辑伪造出来的,已成现代人做判断的基础。比如前面提到的“理性人”假设。

随着小说出版成了大生意,小说应有个好故事、主人公必须是帅哥美女、主题应鸡汤化等成硬标准。好故事便于影视改编,主人公漂亮才能争取票房,主题肤浅好懂才容易被消费……所有这些并非小说美的内在要求,而是“快卖多卖”的生意经。

当资本逻辑昂首向前、碾压一切时,如果连小说都与它同流合污,还有谁会站出来说“不”呢?谁来唤醒人们从“人的角度”去反思呢?在人类享受资本逻辑带来的利益时,总要有人说出“我们所恨的,并不足以毁灭我们,反而是我们所爱的,可能毁掉我们”。

《撒旦探戈》这类写作代表了一种良知:绝不把小说变成倡优,靠扭动身段来讨好读者,小说始终是唤醒的力量,它呈现真实,而不是各类化妆品的组合。《撒旦探戈》对读者不太友好,它呈现了一个肮脏、阴暗、腐烂的空间,让人不愉悦,也无法更快地读完。但总比我们真正滑入这样的空间,要好得多。随着读者集体变成消费者,确实需要一根不妥协的刺,卡在喉咙上,毕竟人性中的敏感与批判,不该被顺利消化。

该如何突破《撒旦探戈》的困境?

相信拉斯洛也没答案。小说就是小说,止步于审美,它与现实相距太远,小说家的方案大多不靠谱。所以拉斯洛会迷上李白,1991年访问中国后,称中国是“世界上仅存的人文博物馆”,拉斯洛未必真懂李白的诗,他只是喜欢人人向往李白、而非CEO的环境。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧拉斯洛,《撒旦探戈》