人物名片

董石麟,1932年出生于浙江杭州,曾就读于浙江省湖州中学。空间结构专家,中国工程院院士,浙江大学空间结构研究中心主任、教授、博士生导师。他曾主持、参与首都体育馆、国家大剧院、水立方、上海世博会世博轴等著名建筑的科研攻关,是中国现代空间结构的奠基人之一。

董石麟望向建筑的眼光,和许多人不太一样。

旁人仰望恢宏建筑,看见的是砖瓦堆叠的雄伟、线条勾勒的壮美;董石麟的眼里却有另一番天地——每一根钢杆的走向里藏着力的传递,每一个节点的咬合蕴含着平衡的密码,万千构件在空间中编织成支撑起广阔天地的“骨架”。

首都体育馆、水立方、上海世博会世博轴、杭州大剧院……这些被时代记住的建筑背后,都凝结着这位老人的智慧与坚持。

我国著名的空间结构专家,中国工程院院士董石麟,今年已经93岁了。他的人生,如他设计的大跨度结构般开阔——始终在为中国建筑做“减法”——减掉多余的柱子,减去沉重的结构,减省宝贵的资源;同时也在做“加法”——增加科技的含金量,增添结构的美感,增强建筑工程行业的竞争力,带领中国空间结构从昔日的“跟跑”,一步步走向世界的领先地位。

撑起穹顶的力量

1966年2月,北京,春寒料峭。

海淀区首都体育馆建设工地上,董石麟站在寒风中,凝视着初具雏形的建筑骨架。时年33岁的他刚刚接手了一项开创性任务——在中国建造第一个大跨度网架结构建筑。

此前,主流建筑结构一直是薄壳结构,这种以钢筋、混凝土为主体的技术当时已经相当成熟,但它施工复杂、耗材巨大、自重过高,且跨度有限。

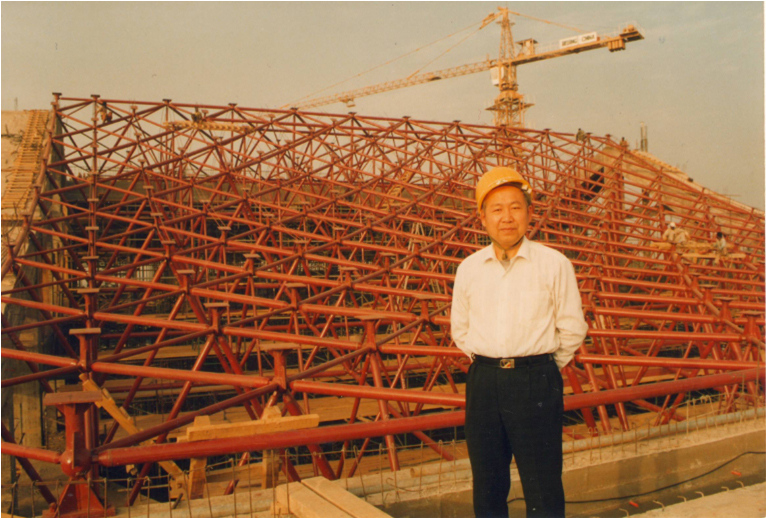

董石麟在建设工地现场。 受访者供图

董石麟对大空间的向往,早在少年时代便已生根。小时候,家住杭州塘栖镇的他最爱看绍兴戏,但买不起票,只能在快散场时溜进戏院看个结尾。那时戏院的木结构中有很多柱子,常常挡住视线。“我一边踮脚看戏,一边就想着,将来一定要造个没有柱子的大剧院,让所有人都能看清舞台。”

因此,当国际上开始出现网架、网壳等新型空间结构,能够实现无柱大跨度空间时,董石麟立刻意识到,中国也需要更轻、更省、更大跨度的结构体系。但这领域在国内几乎是空白,第一个探索的人,总要负载难以想象的压力。

团队需要分析计算首都体育馆网架中1022个节点、3479根杆件彼此之间的受力关系。之后的所有加工、制作、安装,都必须严格依据这些数据推进。任何一个微小的误差,都可能埋下安全隐患。

深夜的办公室,灯亮到很晚,董石麟的桌上堆着厚厚的计算纸和一把计算尺——没有专业计算软件,这些是当时最先进的工具。他埋首其中,一步步推导128个关于结构内力和节点变形的方程。

学生们后来这样形容董石麟:董老师就像他设计的网架,对压力有着极强的承载能力——无论遇到多大的技术难题,他总能沉下心来,一点点寻找突破口。

1968年秋,首都体育馆竣工。董石麟望着没有一根柱子的室内大空间,如释重负,阳光透过天窗洒落,照亮了一个崭新的时代。

三十多年后,北京奥林匹克公园工地上,68岁的董石麟又一次站在了“不可能”面前。

这次的项目是被誉为世纪梦幻建筑的“水立方”,那座由无数“气泡”组成的建筑,美得如梦似幻。美则美矣,技术难度却连最初承接的澳大利亚团队也望而却步。

“水立方”是膜结构与空间钢架结构的结合体,设有两层膜,膜中间注气,内外均由钢管支撑。建筑设计的难点,正是在于那些看似轻盈的“气泡”——每个泡泡都是一个多面体空间钢结构,由焊接球和钢管编织而成,数千个球节点里,每个都要和四根钢件相连,切割出三角形、四边形、五边形等不同形状。

“这种应用气泡理论生成的建筑,此前在国内外几乎没有先例。”董石麟解释,它涉及一套独立的复杂技术,且会使结构受力更复杂。那段时间,他们几乎是“住在”办公室分析计算。

项目的参与者、浙江大学建筑工程学院教授袁行飞记得,当时难题一个接一个:这么多的“气泡”如何生成?结构如何快速精确建模?焊接空心球节点如何设计?大小形状不同的气枕用什么工艺密封?充气充多大才能扛得住温度、风 、雨等荷载作用?

“但有董老师在,大家就觉得没什么不可能。”袁行飞说,他的数学、力学功底很深,总能透过表面看到问题的核心。

整个研究过程中,团队建立了几百个模型,水立方包含几千个球节点,每个节点的受力情况都逐一计算,仅设计计算阶段就耗时半年多,整个项目从设计到加工完成共花费两年时间……

在外人看来,这种工作极其枯燥艰辛,但董石麟早已习惯,他必须以这样的姿态和耐心对待,建筑的安全性来自极致细致——哪怕是小到两个构件之间的摩擦力是否足够,都必须严格考量。

2008年8月24日在北京奥运会闭幕式上烟花映照的“鸟巢”和“水立方”。 新华社发

北京奥运会,那座泛着蓝光的“水分子”惊艳了世界,也建立起中国自主的大跨度空间结构设计标准。

从那以后,中国的空间结构建筑开始“井喷”:杭州东站的大跨度屋盖、首都机场T3航站楼、深圳国际会展中心的网架屋顶……越来越多的地标建筑,不断刷新着中国建筑的“跨度”纪录。

“咱们中国人,也能做出世界一流的空间结构。”董石麟总是这样勉励每一位学生。

给建筑“做减法”

“我们的空间结构,是很美的。”与计算和图纸打了一辈子交道,董石麟却始终保持着对美的细腻感知。他爱听音乐,喜欢诗歌,“亭台楼阁参差见”“小桥流水人家”,“建筑不也有自己的‘韵律’吗?”

在他眼中,严谨的力学公式的终点,也是一种极致的美学。

“从薄壳结构到大跨度空间结构,我们一直想给建筑‘做减法’。”董石麟说,“以更少的材料,承受同等的荷载,实现更开阔的空间。”

漫长求索的过程中,最让他痴迷的,就是索穹顶。

这是一种完全由索与撑杆构成的结构。索穹顶不依赖钢件,凭借预应力达成自平衡,形态轻盈、受力高效,能用极少的材料,撑起恢宏的空间。它简洁、美观,也经济。

1996年,袁行飞找到他,有些犹豫地提出想做索穹顶研究。那时,国外技术封锁,国内研究刚刚起步。“大家只看过几张图片,对理论一无所知。”董石麟自然知道其中的艰难——之前研究以刚性结构为主,而索穹顶是柔性的,分析难度很大。

但他还是鼓励每一个敢于挑战的学生,对袁行飞说:“好!有勇气!做好思想准备,我们一起啃硬骨头。”

从本世纪初开始,董石麟便带领团队系统开展索穹顶结构研究,从设计理论到施工技术,一步步推动这一先进结构体系的国产化进程,为中国大跨度空间结构的发展奠定了坚实基础。

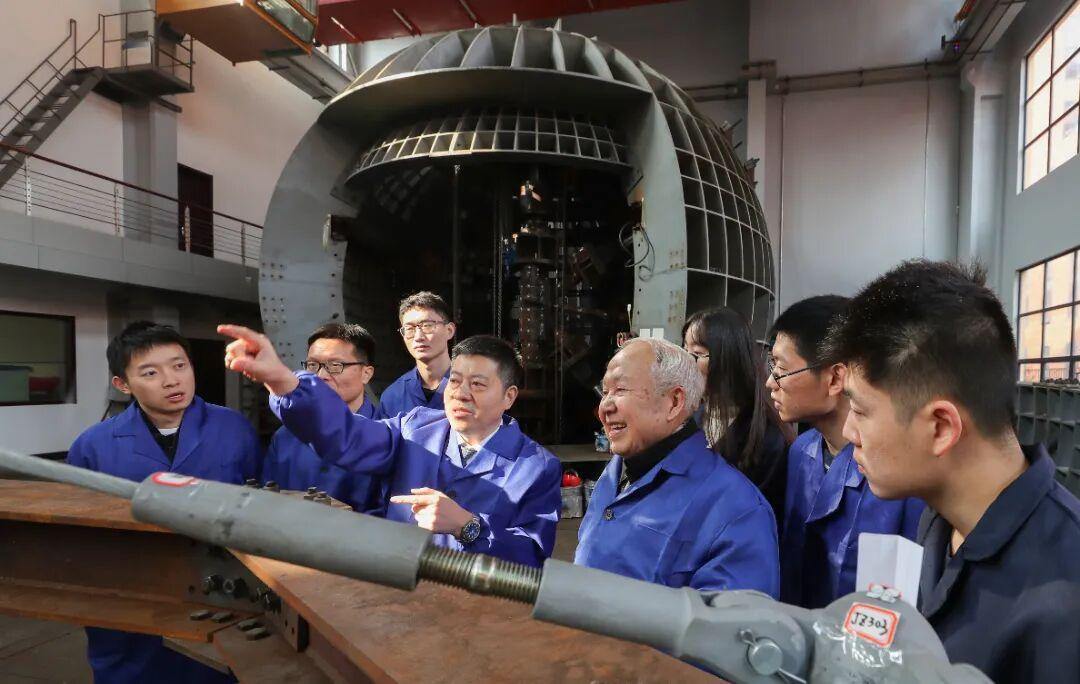

董石麟团队在实验室。 通讯员 卢绍庆 摄

岁月悄然染白他的鬓发,却丝毫未减他探索的热情。传统单撑杆索穹顶施工容易失稳,他就在纸上反复推演。85岁时,他研发出了索穹顶的新体系——原来的一根杆在施工中容易歪斜,稳定性不佳,他将其优化为多撑杆体系。国外通常只有一两种网格类型,他却推导出7个序列、28种结构体系,一步步拓展着这种结构的可能性。

那些年,董石麟总是骑着那辆老自行车,穿过浙大玉泉校区的林荫道,准时到达办公室,捣鼓索穹顶模型,一坐就是一个上午。学生们担心他太劳累,劝他坐车,但董石麟觉得,“骑车自在,还能多看看校园”,谁也没拦住。

2024年5月,董石麟被查出脑部黏膜下有血肿,经历了两次危急的手术。大病初愈,浙大建筑工程学院教授邓华探望时,他半靠在病床上,却毫无倦意,反而兴致勃勃,“小邓,你来啦,我们正好聊聊,怎么把索穹顶和弦支穹顶的优点融合起来。”

谁也没想到,手术后才不久,他又回到了索穹顶的世界里——他不能再骑自行车了,就让家人推着轮椅陪他去工地现场;他还在病床边放了一张书桌,堆着成堆的稿纸,为了看清图纸上的细节,总是把腰弯得很低。

老先生平时说话慢条斯理,可一谈起索穹顶,语速就快了些。他兴奋地和我们介绍,最后一名博士生王艺达的论文主题是“抽空四撑杆蜂窝型索穹顶”,“想法特别好!”说到这时,他双手撑着椅背坐直,然后在空中认真比划起来。

王艺达告诉我,每周一下午,他都会带着材料来汇报。董石麟总能从厚厚一叠数据中敏锐捕捉到异常,“论文中‘跳格布置’的灵感也是来自董老师。所谓‘跳格’,就是打破原有规律,让空间更通透,材料更节省。”

“目前这些方案还未落地,我希望未来能有机会应用到实际项目中。”董石麟笃定地畅想,未来的穹顶可以更轻、更美——“你看,就像飞鸟展翅那样轻盈、有力。”

跑工地的教授

见到董石麟,是在医院的休养病房。他身上穿着蓝白病号服,外面却套着件工装马甲——他去工程现场的时候,常常这么穿。

“学工程的,不能坐在办公室里纸上谈兵。所有的问题,都来自工地;所有的答案,也得回到工地。”邓华说,这话董石麟常挂在嘴边。

董石麟培养了121名学生,包括42名硕士、63名博士和16名博士后。几乎每个人都曾被他要求“在工地住一个月”。邓华回忆,比如像电厂煤棚这类大跨度结构,动辄跨度超过百米,技术难度大,董石麟坚信只有深入现场,才能让学生真正理解工程的实际需求。

驰名海内外的浙江东南网架集团公司,前身是一家名为萧山蜗轮蜗杆厂的乡镇企业。当时企业规模不大,技术基础薄弱。董石麟带着团队驻点合作,让一批批学生到工地现场解决技术问题,手把手教工人优化设计、把控质量,把学校的前沿技术一点点转化成生产线能用上的办法……

如今,这个曾不足百人、年产值仅80万元的小作坊,已成长为承建“水立方”、中国天眼等国家重大工程的行业标杆。董石麟自己常开玩笑,“我不是厂子里的人,干的全是厂子里的事。”

最让学生袁行飞敬佩的,是董石麟事必躬耕的治学态度。“老师岁数大了,我们有时候劝他:‘您大致说一下想法,我们来写论文的初稿。’可他仍然坚持自己推导公式。”袁行飞说,董老喜欢反复推敲,所有公式都要亲自验算,他觉得脑子越用越活,哪怕手已经抖得厉害,图纸上的字迹依然工整、清晰。

这是因为,建筑工程本身是落地的学科,不能“悬浮”于概念和图纸,再完美的计算,也需要实践的检验。

2006年6月,杭州滨江区高新产业大楼工地上,中天建设集团的100多位建筑工人聆听了一堂他们有生以来“规格”最高的课。为他们讲课的,正是中国工程院院士董石麟。

听说杭州市建设行业创办民工学校后,董石麟自己主动请缨到建设工地为民工上课。“在施工一线的众多农民工是科学技术的直接实践者。”他想把复杂的理论变成工人们能听懂的操作指南。

哪怕后来年纪大了,身体不便,董石麟也没停下跑工地的脚步。“每个学生做的工程项目,董老师都想去现场看看。”邓华说,“近期去了杭州、宁波多个工程现场,他坐着轮椅在工地上转了大半天。”

这几天,听说江西要举办大跨度索穹顶的结构工程研讨会,董石麟二话没说,冒着酷暑,坐着轮椅,兴冲冲地又去了。

链接

打开新空间:中国大跨度建筑的“进化论”

首都体育馆——中国首个大跨度网架结构的诞生

20世纪60年代,中国建筑业正处在探索自主空间结构的初期。首都体育馆的建设,是当时国内第一个大跨度网架结构建筑,跨度达99米×112.2米,内部实现“无柱化”,在全国尚属首创。

董石麟团队负责核心的网架结构分析与计算。为了算清1022个节点、3479根杆件之间的受力情况,他将自己关在办公室里整整两周,每天手工推演128个联立方程式,辅以计算机运算,把误差控制在5%以内。最终,一座现代化的“大跨度、无柱化”体育馆在北京落成。

半个多世纪过去,这座体育馆依然在使用,并在2022年北京冬奥会上焕发新生。它不仅是中国体育建筑史上的里程碑,也见证了董石麟“为建筑做减法”的理念首次落地。

深圳机场T1航站楼——改革开放前沿的大型航站楼尝试

进入90年代,改革开放的深圳迎来建设新机场的任务。宝安国际机场T1航站楼屋盖,成为当时国内最早采用大跨度网格结构的航站楼之一。

航站楼屋盖面积达4000余平方米,要求在最少柱子支撑下,覆盖庞大候机空间。常规方案难以满足需求,董石麟提出采用更轻、更高效的空间网格结构。在他的指导下,团队完成了建模与计算,确保数千个节点、上万根杆件的受力关系精确无误。

最终,T1航站楼顺利建成,展现了中国工程师在大型公共建筑中的独立设计能力。对董石麟而言,这是“给建筑做减法”的又一次实践——用更少的材料,创造更大的空间。

中国国家大剧院——“蛋壳”之下的力与美

在北京天安门西侧水面上,一枚巨大的椭球“蛋壳”静静伫立。国家大剧院建成后,成为首都乃至全国的文化地标,而这座宏伟建筑的背后,同样凝聚了董石麟的心血。

大剧院主体长212.2米、宽143.64米、高46.285米,椭球形钢结构壳体总重约6750吨,内部无支点,是当时跨度最大的壳体结构之一。壳体外覆3万余平方米钛金属板和玻璃幕墙,每一块弧度各异,安装精度要求极高。

在项目中,董石麟参与结构方案评估与受力分析,他与团队反复推敲壳体的边界支撑和力的传递路径。正是这些细致的工作,使得这枚外观柔美的“蛋壳”在承受风荷载、雪荷载和地震作用时,依然稳固可靠。国家大剧院由此实现了“力”与“美”的结合,也折射出中国在复杂空间结构上的原创能力。

国家游泳中心“水立方”——让“水泡”真正立起来的奥运奇迹

2008年北京奥运会的“水立方”,是董石麟最满意的作品之一。外形方正,外衣由3615个大小不一的“水泡”簇拥而成,轻盈而梦幻。但如何让这个177米跨度的“水泡盒子”真正矗立,当时国内外都没有先例。

董石麟带领浙大科研团队与北京团队协作,历时两年攻克难关。水立方主体采用“多面体空间刚架结构”,由2万余根杆件、6000多个节点组成。关键的空心球节点需同时承受轴力与弯矩,难度前所未有。他们通过实验与理论分析揭示了受力机理,提出了承载力计算方法,并最终写入国家行业标准。

与此同时,团队研发的建模软件将原本需数天的建模缩短至8分钟,保证了大体量工程的精确与高效。水立方因此真正实现了“水泡”的轻盈与钢结构的坚实结合。它不仅是北京奥运的标志性场馆,也标志着中国在空间结构设计上的原创突破。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡董石麟