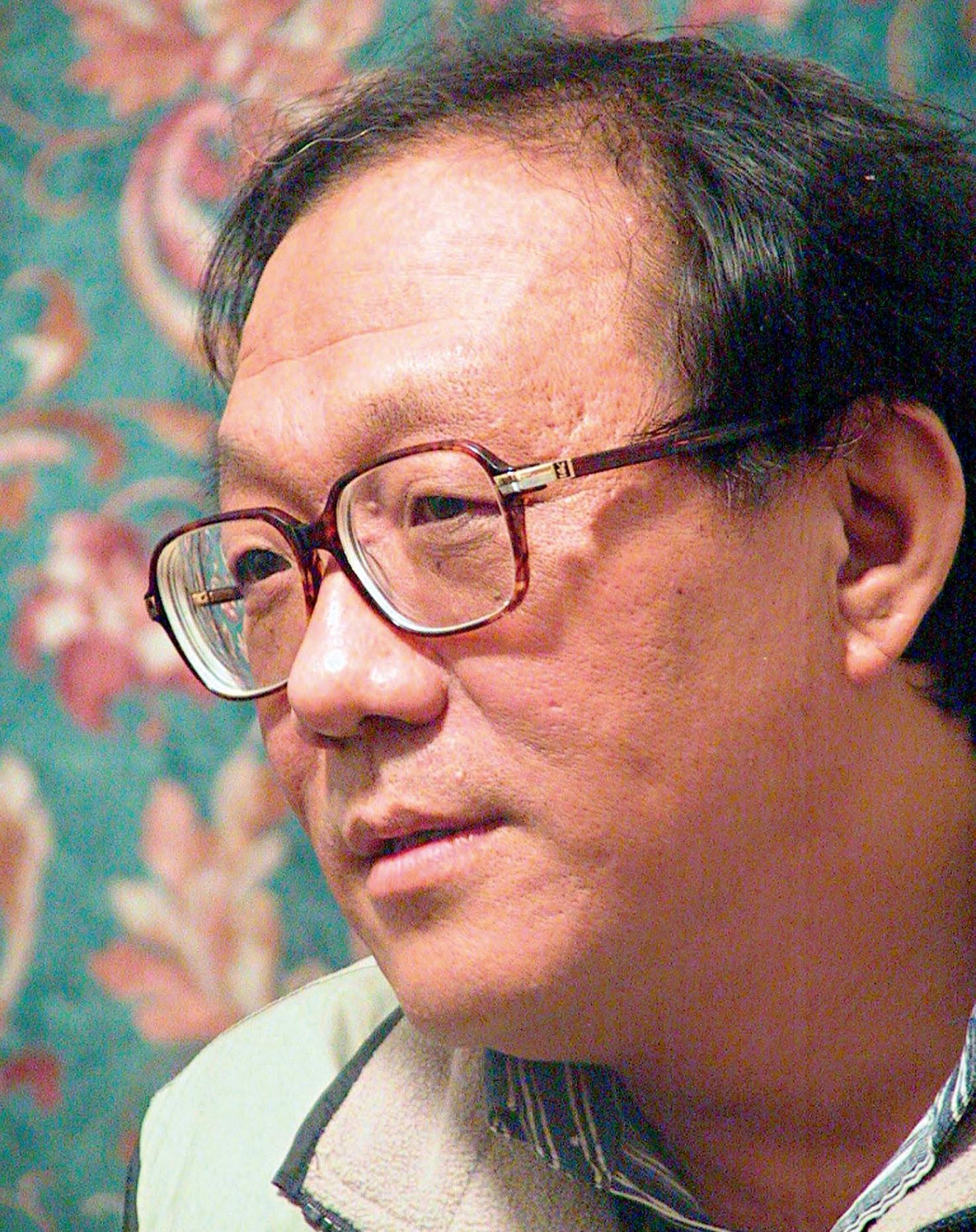

2010年12月31日,史铁生在北京病逝。这是史铁生生前照片。(武仲林/摄 中国新闻图片网)

世间友情有千万种模样,从不拘于一种格式,也难以用任何标准去衡量。

铁生与他的朋友们,则是这些年在社交媒体上相当热门的一种友情模样。比如,地坛公园里那两棵树上挂的认养人牌子——“铁生的朋友余华”和“余华的朋友铁生”,就无数次在我们的手机上刷过屏。

史铁生曾说:“我这一生,最能引以为傲的绝不是我写出过什么作品,而是我有很多真正的朋友。”他身困于轮椅,却写出了广阔人间,那辆轮椅便成了一块磁铁,吸引无数朋友走进他。在不同的场合,总有人自然而然地走上前,为他推轮椅、抬轮椅,陪他说话。

当《环球人物》记者与史铁生的朋友们聊过之后,才真正体会到友谊两个字的重量:一个是“友谊的医院”,一个是“和挚友的友谊”。

“余华与铁生”

2025年春天,因为发现地坛公园那两棵树的认养时间快到期了,全网开始温馨提醒:“余华老师该续费了。”

虽然后来余华澄清,那其实是大众以他们两人的名义认养的,但“余华与铁生”这五个字依然再次击中许多人的心。正如一个网友所说,“余华与铁生,让我看到了友谊最好的样子”。

余华与铁生,始于文学,成于共鸣。

1991年,《我与地坛》轰动文坛时,史铁生住在雍和宫大街26号。邻居老太太至今还记得,这小小的空间里总是高朋满座,记者、编辑、文学家、旧日同学,甚至慕名而来的探访者,能把小屋挤得满满当当。史铁生只好在涂着枣红色油漆的斑驳门板贴上“谢绝打扰”的告示,叮嘱父亲遇到陌生人就说自己出远门了。如果有朋友来了,史铁生会敲敲窗户,给父亲一个放人进门的暗号。

彼时,余华正在北京东四环外的鲁迅文学院学习。每次进城,余华若路过雍和宫,就会拐到26号看望“铁生大哥”。他们聊写作、聊哲学。有一次,史铁生说,为什么药片必须从瓶子里取出才能服用,如果人类最初并非如此思维,而是设想不用打开瓶盖,药片就能自行从瓶中出来,那么现在可能就不是这样的了。余华听后感叹:“铁生不会魔术,但是他的思想会魔术。”

他们也聊体育。自称“第二喜欢足球,第三喜欢文学,第一喜欢田径”的史铁生自从坐上轮椅,家人连“跑”“跳”这类字眼都小心翼翼规避。而在余华这些朋友面前,他却可以坦然“脱敏”——有一回,余华和刘震云等人带上史铁生去沈阳参加活动,几个人把他扛上火车,到了当地还和学生们踢足球赛,余华安排史铁生当守门员,据此“警告”年轻力壮的对手们:“他很可能被你们踢死!”

史铁生在一边笑得前仰后合,“我是最差的,却是最快乐的守门员”。踢完球,为了犒劳肚子,余华等人去菜地里摘黄瓜。余华递给史铁生几根,他咬下一口,笑着说:“我这辈子没有吃过这么新鲜的黄瓜。”

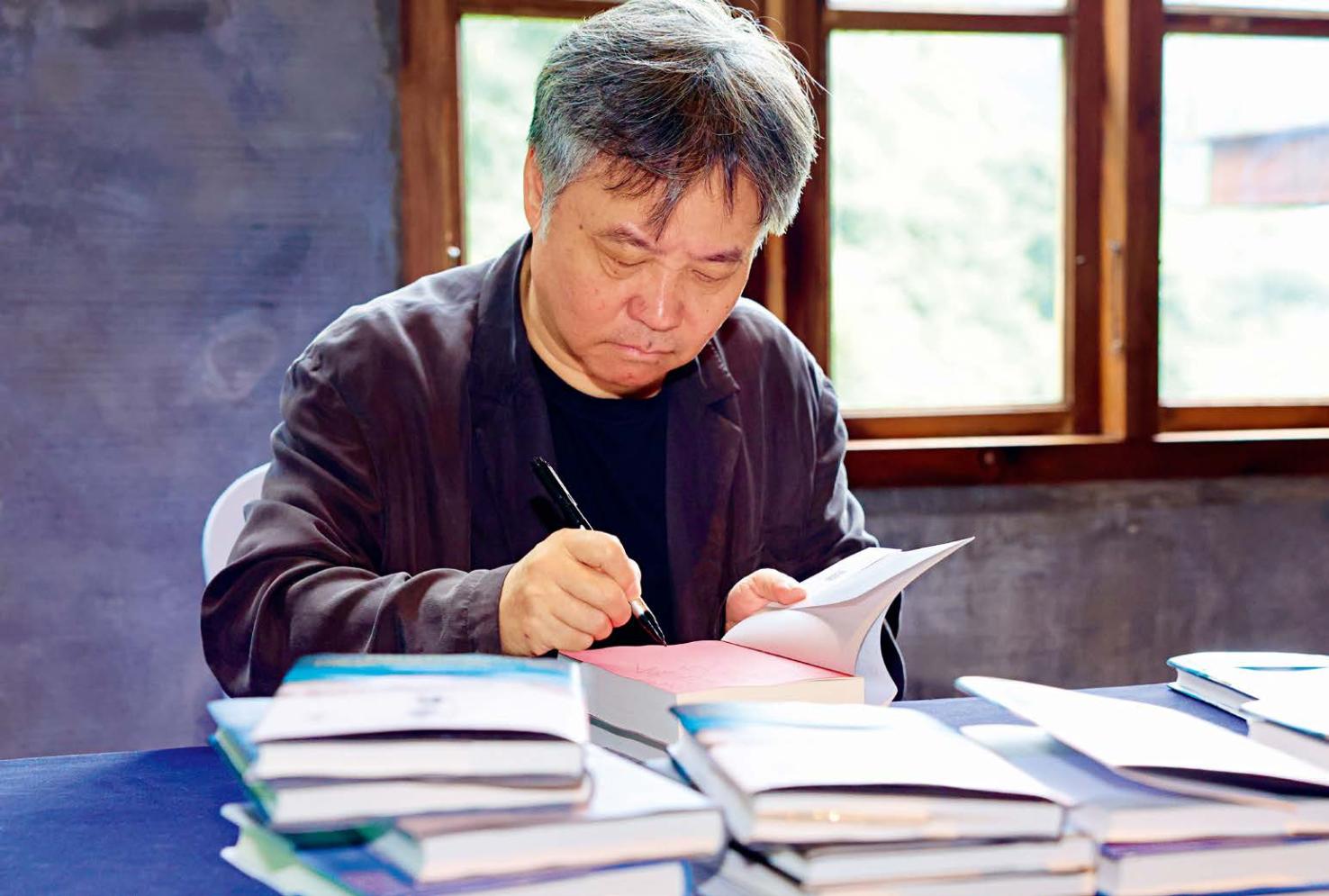

2025年5月27日,广西桂林,余华在第二届漓江文学奖现场为读者签名。(视觉中国)

在余华等人的陪伴下,史铁生的足迹超出了雍和宫大街26号和地坛公园,他去大连看海,回陕北看记忆中的清平湾,与这个世界保持着鲜活的联系。

史铁生去世多年后,在余华的签书会上,有人拿着《我与地坛》请余华签名。他先写下自己的名字,然后愣了一下:“这是铁生的书啊?”他划掉“余华”,又郑重地写下“铁生”二字。

“再试着活一活”

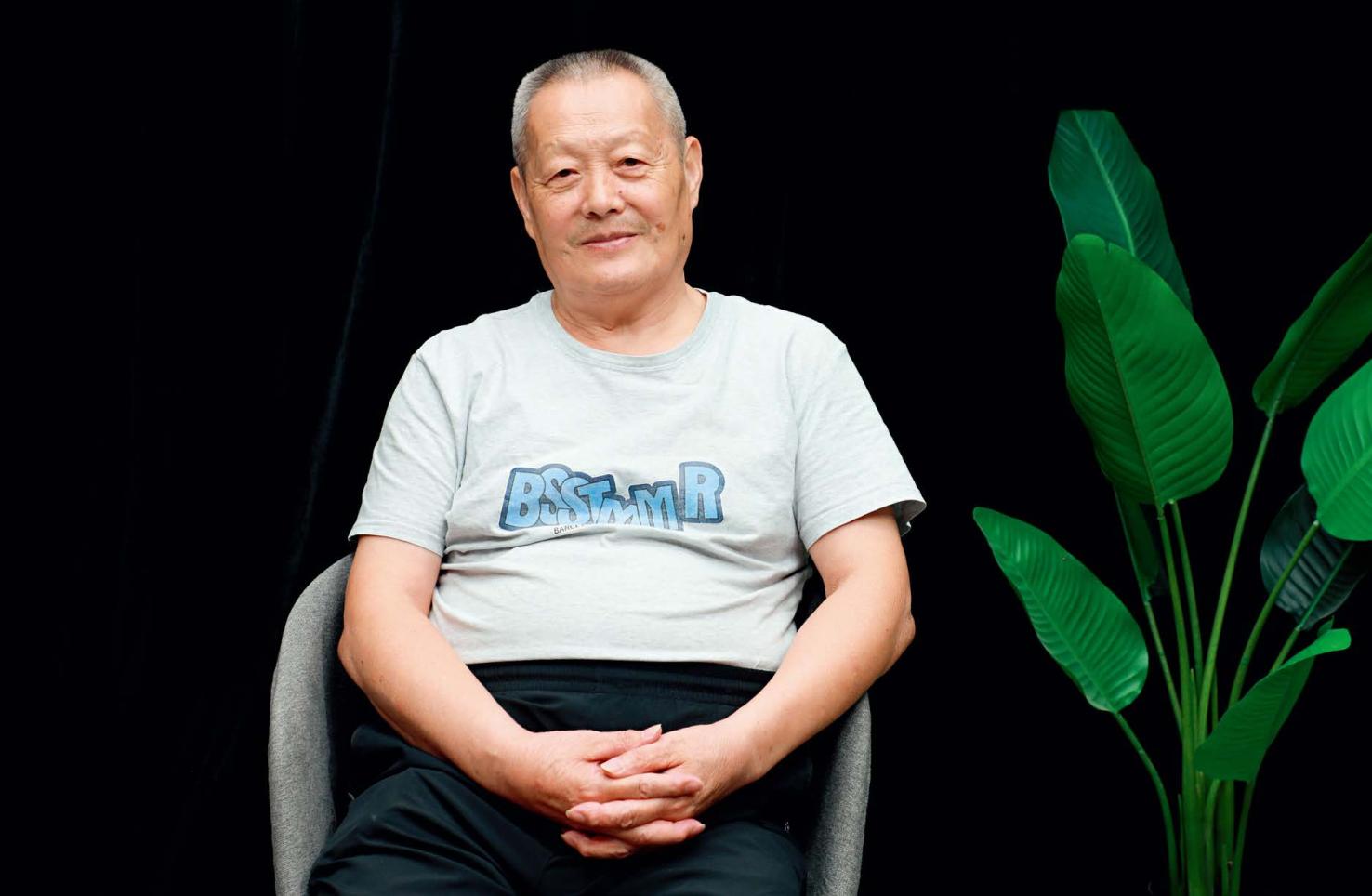

《我与地坛》中,有一个长跑家李燕琨,今年他75岁了。《环球人物》记者约他见面时,幸好没有“边跑边说”,光是“边走边说”,竟然也有些追不上他的步伐。

2025年9月15日,史铁生好友李燕琨在北京接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 杨皓/摄)

1974年初冬,李燕琨在街道工厂的金漆彩画组第一次见到史铁生。因两家离得近,李燕琨经常帮助铁生家里做些事,比如购物、照顾日常起居等。那时的他们过着不富足的日子,也各有心结,每当烦闷时,史铁生会带本书去地坛公园,李燕琨就在公园里练长跑。

史铁生说李燕琨是“最有天赋的长跑家”。早年因一些事,李燕琨很长时间找不到工作,便把所有热情都倾注到长跑上。《我与地坛》里写道:“那时他总来这园子里跑,我用手表为他计时。他每跑一圈向我招下手,我就记下一个时间。每次他要环绕这园子跑二十圈,大约两万米。”

李燕琨还会参加每年正月初三的北京环城赛跑,从1974年到1978年从未间断。每到这天,史铁生就摇着他的轮椅车,从北新桥经过东单,再到距离终点不远的天安门东,静静地等着李燕琨。

常年坚持,让李燕琨的成绩达到专业水平:第一年跑了第十五名,第二年第四名,第三年第七名,第四年第三名,第五年更是拿到第一名。可他的照片没能如愿出现在长安街的新闻橱窗里,他觉得憋屈,就去地坛的荒原上叫骂解气,史铁生陪在一旁,也跟着骂。两人待到天黑才各自回家,临别前总不忘叮嘱对方:“先别去死,再试着活一活。”

1976年1月的一天,李燕琨问:“铁生,你看我将来会有出息吗?”史铁生停下手里的事情,想了想,用他特有的语气和声音说:“干嘛将来呀?我看你现在就特有出息。”话音刚落,李燕琨腾地站了起来,走出小屋,蹬上三轮车去金鱼胡同拉纸板。那天北风凛冽,李燕琨却没觉得冷。“我的整个身心在那一刻感到前所未有的轻松和愉快。”也是从那天起,李燕琨不再觉得自己“没出息”。

与史铁生相识的30多年,李燕琨始终细致照料这位老友。史铁生想去哪里,李燕琨骑上自行车,一手扶自行车把,一手推着轮椅,在大街上风驰电掣。1991年,史铁生和妻子陈希米搬到水碓子后,住在望京的李燕琨依然常去看望他。史铁生每周要去医院做三次透析,当时的出租车不愿意接送轮椅人士,陈希米会先给李燕琨打电话,他从家里坐着出租车来接史铁生,再前往医院。李燕琨也常带着自己做的饭菜,“铁生最爱吃丸子汤,汤里必须要有香菜。还爱吃馅饼”。

史铁生在生命的最后几年,对李燕琨说过:“那时你对我的鼓励特别大,你在那种情况下还坚持跑步。”李燕琨这才知道,当年史铁生内心困顿,慢慢寻找到地坛这个荒原,却无意中遇见他这个无措的灵魂,结果两个灵魂互相看着对方,给自己鼓劲,双双走到了生命的新起点上。

“第五章献给你”

1964年8月29日,是清华附中新生注册的日子,13岁的史铁生与孙立哲一同成为初一新生。孙立哲的父亲是清华大学电机系教授,母亲也在清华工作,他从小在清华校园长大。两人不同班,因同在无线电兴趣小组熟络起来。这段始于青春的情谊,从此贯穿了彼此的大半个人生。

1969年1月13日,两人一同去延安插队,住在延川县清平川的关家庄,吃住都在一起。孙立哲跟着史铁生学会了针灸,后来成了当地的“赤脚医生”,给老乡们治病。

1971年,史铁生腰疼加重,回北京治病,怎想这一去就再也没能站起来。孙立哲听说后,和同学们一起捐款,给他买了他人生中第一辆轮椅。史铁生深受感动,在文中写道:“这轮椅其实是二十位母亲的心。”这辆轮椅陪了他许多年,跟着他去街道工厂干活,去地坛读书,在大街小巷里穿梭,到城郊的旷野上看日落星出……

1995年9月28日,史铁生在北京和朋友聊天。(黑明/摄 视觉中国)

命运似乎总爱捉弄这对好友。史铁生回京七年后,孙立哲因患肝坏死也回到北京,在史铁生家住了一年多。他们在大一点的房间住,史铁生的父亲和妹妹睡小屋。“我和铁生一个残,一个病,晚饭后躺在床上天南地北地聊,从小到大,一生的故事和体验从头数来,无所不谈。”

那段日子里,史铁生以孙立哲父母为原型写了《法学教授及其夫人》,1978年发表。后来他写《病隙碎笔》,送给孙立哲那本的扉页上,用大字写着:“立哲,第五章献给你。”孙立哲翻开书一看,这一章专门探讨生命的意义,好多话都精准回应了自己当年的困惑。

住在史家,孙立哲的心情逐渐开朗,1979年考上首都医科大学外科研究生,还在史铁生的促成下与一个女生谈了恋爱,女友日后成了爱妻。1981年,孙立哲出国留学,但大洋的距离也未隔断两人的友谊。

1997年,孙立哲曾带着史铁生夫妇和几个老同学去美国游玩,一群人开着大型房车从洛杉矶出发,边走边聊,横跨十几个州,最后抵达纽约,玩得不亦乐乎。对身体日渐衰弱的史铁生来说,这无疑是一段珍贵又难忘的经历。孙立哲的女儿很喜欢史铁生,总围着轮椅转。史铁生属虎,小女孩叫他“老虎叔叔”,长大后还成了他的读者。

“从困境中找出生命的精彩,是史铁生教给我的。”孙立哲说,“是他让我明白,人生的本质是和困境周旋,最终的成功是对未来的眺望,对信仰的眺望。”

李燕琨也常说,庆幸在自己最难的时候遇见史铁生。“如果有来生,我会对他说,铁生,当年若不是遇见你,我的生命或许会是另一个样子。我们的相识,让我最终能够战胜自己的很多弱点,谢谢你!”

今年是史铁生离开朋友们的第十五年。最近,社交媒体上有一段“女学生带脑瘫同学勇闯北京”的视频——在天安门广场上,身为陌生人的年轻男孩们抬起了轮椅,只为让脑瘫男孩看见升旗仪式;女学生又专门带着脑瘫同学去了地坛公园,在史铁生曾无数次静坐、思考的土地上并肩坐着。这段旅程,多像铁生与朋友们的故事在年轻的生命里延续。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错