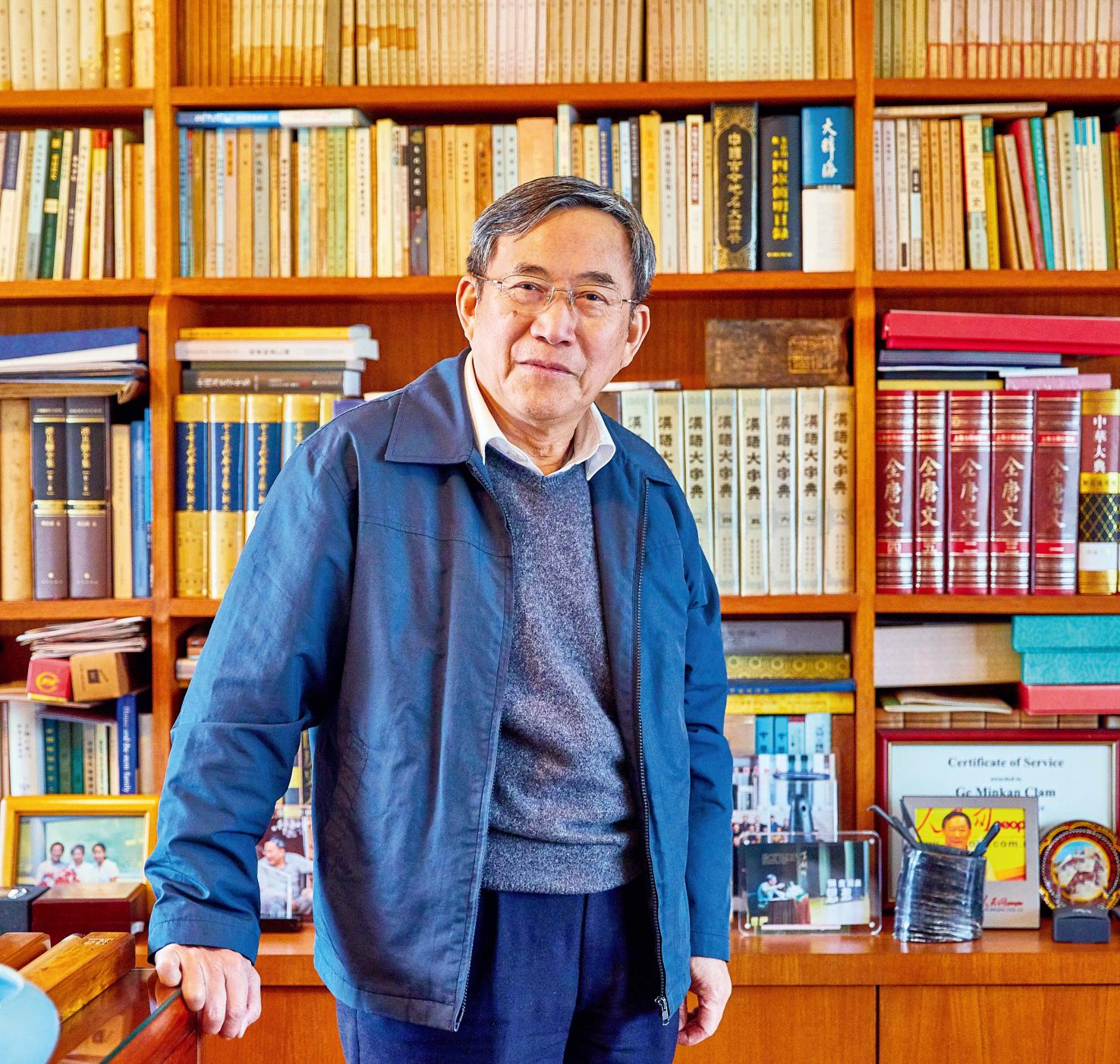

葛剑雄在家中书房。(受访者供图)

葛剑雄

1945年生于浙江湖州,复旦大学文科特聘资深教授、历史学博士。长期从事历史地理、中国史、人口史、移民史等研究,著有《西汉人口地理》《中国人口发展史》《统一与分裂:中国历史的启示》等及论文百余篇。新近出版《何以中国》《也是读书》。

在葛剑雄眼中,自己已八十初度。

“初度”,古人对生日最早的叫法之一。屈原在《离骚》里写道,“皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名”,说自己和楚王同宗,先父观察他降生时的情况,给赐了名。

“相当于现在大家说的虚岁。”葛剑雄缓缓地说,眼睛一眯,露出标志性的笑容,“年龄对我来说不过是个象征,是个符号,我这个人还是看重过程。”采访当日,在广州下榻的酒店里,他和《环球人物》记者聊了一个上午,谈学术、论人生,也讨论一些当下时兴的话题。

葛剑雄的著作《中国人口发展史》。

作为历史地理学家,葛剑雄相信客观环境对人类文明演进起着制约作用,这也是他做学问的根。他的博士论文——也是改革开放后出版的第一本博士论文——《西汉人口地理》,用粮食产量等因素推测当时的人口数量,继而延伸到政治、经济、文化。从复旦大学毕业后,他跋山涉水四处考察,左图右史翻来覆去,眼光开阔起来,又写了《中国人口发展史》《中国移民史》《普天之下》《南北西东》等。书里的他,站在长城上看“统一与分裂”,鸟瞰黄河边“人间几度寒暑”,窝在南极写考察日记……

葛剑雄的著作《南北西东》。

学术之余,他先后担任复旦大学中国历史地理研究所(以下简称史地所)所长、复旦大学图书馆馆长,还作为全国政协常委参政议政。他还在B站上和年轻人谈历史和生活,给游戏《王者荣耀》做学术顾问。

2020年退休后,葛剑雄又于2024年出任香港中文大学(深圳)图书馆馆长。这几年,他四处奔波,笔也从未停下。今年,“葛剑雄文集”又添了两本——《何以中国》回答公众之问,《也是读书》谈论个人体悟。细心的读者能从字里行间窥见,这位学者的研究范畴早已生发出新的脉络,“以前讲地理、讲物质,现在发现很多问题其实牵涉一种精神,一种人性”。

“我现在认为精神这条线甚至比物质那条线更重要。”葛剑雄对《环球人物》记者说。

何以中国

2015年,葛剑雄年满70岁,出版社的编辑找他出书。当时,他刚卸任复旦大学图书馆馆长、返回史地所续任教授,觉得时机合适,欣然应允,一口气出了七卷“葛剑雄文集”。如今10年过去,他回望、梳理过往,将这些年发表的文章挑挑选选,重新整理归纳,冠之以“何以中国”。

葛剑雄文集之《何以中国》。

“何以中国”这4字之问,近些年不仅在学界引发热议,在大众层面也频繁被提起。而要回答这个问题,可以从葛剑雄对“厓山以后无中国”论调的批驳说起。20世纪初,日本学界曾流行一种“元清非中国论”,这本质上是为日本发动侵华战争提供舆论支撑而臆造出来的说辞。二战后,进一步衍生出“厓山之后无中国”的提法,不仅流行于日本通俗文学领域,还在网络兴起后传入国内,被重新包装后广泛流播,目的是蒙蔽不熟悉历史的网民。

对这一思潮和论调,葛剑雄很早就关注到,并坚定地表示不认同。要反驳,自是要回到源头——南宋的“厓山之战”。

1279年3月19日,宋元在厓山(今广东江门)海上决战,宋军溃败,丞相陆秀夫眼看无法脱身,先令妻子投海,后对9岁的小皇帝赵昺(音同炳)说:“国事如此,陛下当为国死。”说罢,背着他跳海殉国。7天后,海面浮起10万余具尸体,有人发现其中有一具穿黄色衣服、系玉玺的童尸,赵昺的死讯传出。此后,南宋的残余势力陆续为元所灭。

战争胜败本身无可争议,葛剑雄更多关注的是宋之旧臣遗民们往后的态度。在《宋史》《文丞相传》里,他梳理出文天祥被俘前后的情况。“在文天祥的价值观念里,他是宋朝的臣子,并出任过宋朝的丞相,宋朝亡了就应该殉国,至少不能投降元朝当它的官。但他承认元朝取代宋朝的事实,包括他的弟弟、妻子等在内的其他人可以当元朝的顺民,甚至出仕。他的弟弟文璧确实在降元后当了临江路总管。也就是说,在文天祥心目中,这是一次改朝换代,北朝战胜南朝,新朝取代前朝。”

葛剑雄还注意到另外一位宋朝孤忠谢枋得。这位和文天祥齐名、被俘后绝食殉国的志士,曾五次拒绝征召,声称只要不逼他做官,“呼我为宋逋播臣者亦可,呼我为大元游惰民者亦可”。“所以,在宋朝人心里,只会是厓山以后无宋朝,却不会是厓山以后无中国。”葛剑雄说。

那么,厓山以后的元朝和元朝以降的各朝是否还是中国呢?

葛剑雄的答案是肯定。“首先,我们得确定中国的定义。目前所见最早的‘中国’二字见于西周青铜器‘何尊’铭文中,是指在众多的国中居于中心、地位最高、最重要的国。秦朝建立后,中国成了它的代名词,被后世沿用。”葛剑雄向记者解释,“就疆域而言,元朝是从安史之乱以后,第一次大致恢复了唐朝的疆域,达到了中国史上空前的辽阔,远超以往的中国范围。在此范围内已经没有第二个政权,要说元朝不是中国,那天下还有中国吗?明朝的中国法统又从哪里来?从‘中国’一词出现至今的近3100年间,就民族和文化概念而言,各民族有过冲突和变异,但总趋势是共存和融合;就制度概念而言,各朝的制度一脉相承,出现过倒退,受到过破坏,但总体是日渐系统和完善。所以从秦至清,无论是膺天命还是应人心,统一还是分裂,入主中原还是开拓境外,起义还是叛乱,禅让还是篡夺,一部二十四史已经全覆盖。”

《何以中国》中,葛剑雄关注大问题,也做小学问。他讲述大运河沿岸的方言变化、市集兴衰,比电视剧还精彩;他研究“南北交融”,挖掘出4个字背后无数普通人的生计故事;他从历史地理学看气候变暖,发现商朝后期,今河南安阳一带还生活着野象,说明那里的气候比现在更热,类似云南西双版纳……

“现在我们再说何以中国,我想更多的是谈论文明,中华文明发源于我们脚下这片土地,它最适应中国的地理环境,以及生活在其中的人群,它连绵不绝,令我们自豪。从这个角度看,了解历史地理,也是确立我们的文化自信。”葛剑雄说。

在医院大厅听谭其骧先生讲课

相比《何以中国》,《也是读书》写的是葛剑雄的读书史,也是个人成长史。

葛剑雄文集之《也是读书》。

1945年,葛剑雄出生于浙江省吴兴县南浔镇,11岁随父母迁居上海。对20世纪50年代的南浔,他自认为有清晰的印象,直到后来翻阅一张旧地图时,才发现有些地理要素、方位,特别是桥、河、港、漾,他的记忆是错的。“我想,一方面是由于这些要素是不断变化的;另一方面,有些设计空间用语言或文字难以说清,只有地图才能胜任。”

更进一步明白历史文献,特别是地图的价值,是在他从事专业研究之后。1964年,葛剑雄从上海市北中学高中毕业,在此之前,他被查出开放性肺结核,不符合报考条件,大学梦破灭。1965年8月,他被分配到古田中学当英语教师,从教课带班到任团委书记,再到当选上海市人大代表,一干就是13年。

“恢复高考后,1978年各大高校公开招收研究生,报考年龄放宽到了40岁,而且为了‘不拘一格’,对学历没有任何规定。我再也无法抵御大学的诱惑。”葛剑雄回忆,“报考研究生要选定专业和导师,对这些我几乎一无所知。我首先想重温旧梦,选择北大。但当时新婚,到外地读书显然不现实,最后选定复旦大学历史系谭其骧教授指导的历史地理专业,并成功被录取。”说起谭其骧,可谓历史界泰斗,他是我国历史地理学科的主要奠基人和开拓者之一,曾说过一句话流传甚广:“历史就像一场戏剧演出,地理就是这台戏的舞台。”

最开始,葛剑雄并不懂什么是历史地理,只是因为喜欢历史,对地理也感兴趣。入学那年,谭其骧因病一直住在华东医院,就在医院大厅给学生们上课,坐在沙发上讲《汉书·地理志》。“人来人往,很嘈杂,后来改在附近上海辞书出版社的一间工作室。我按照谭先生教的方法,认真读《汉书·地理志》,就这样一步步走进学术领域。”葛剑雄回忆说。

1980年,葛剑雄作为谭其骧助手,参与《中国历史地图集》公开版本的修订工作,有机会向侯仁之、史念海、陈桥驿等历史地理学家求教。“至迟战国时期,流传至今的中国第一篇地理著作《禹贡》已经问世。2000多年来,各类地理著作构成了中国典籍的重要部分。《中国历史地图集》凝聚着三代中国历史学家、历史地理学家和大批专家学者二三十年心血,至今仍是世界上最高水平的中国历史地图集。”

不能无忧,不必过虑

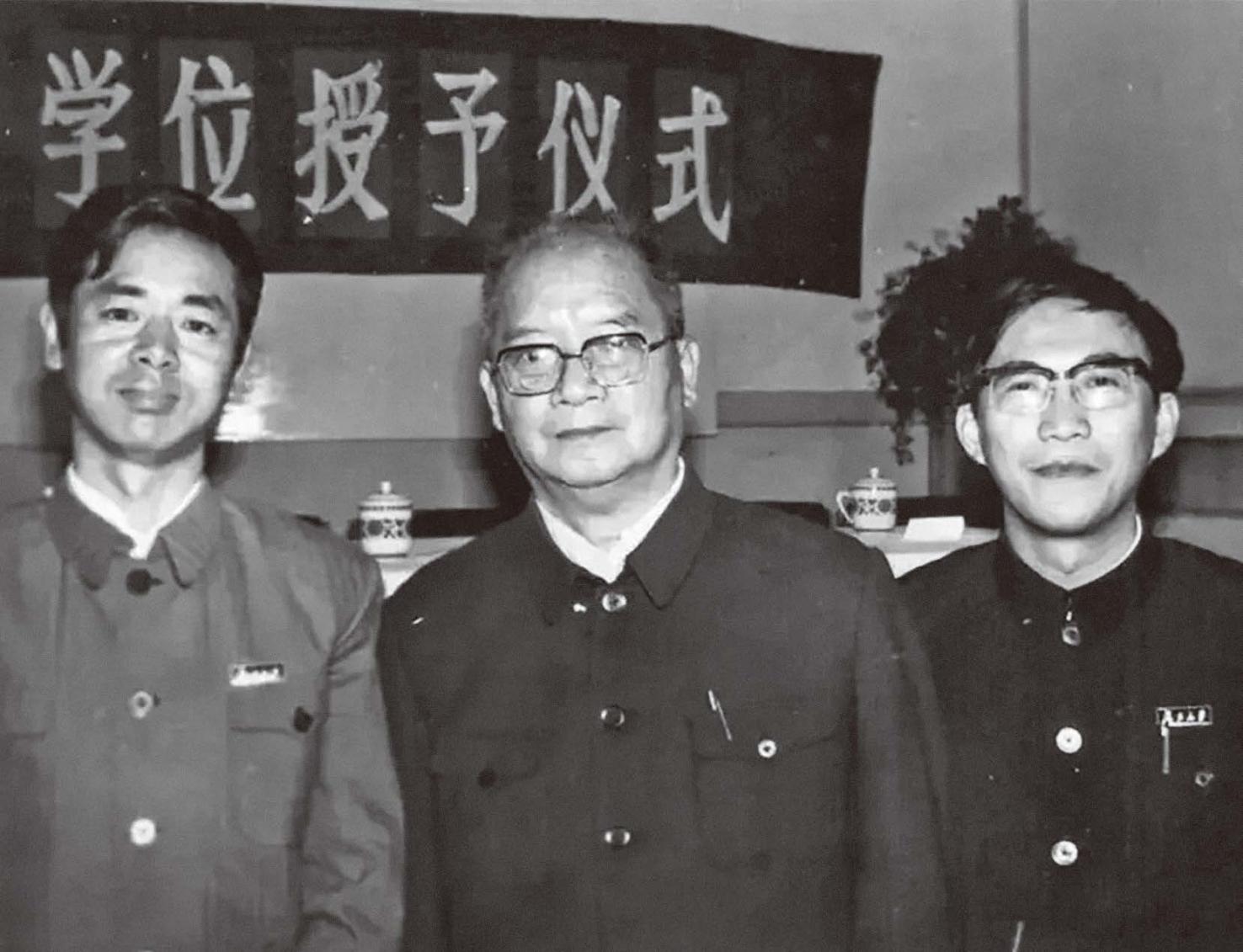

1983年,葛剑雄在复旦大学博士授予仪式上。左起:周振鹤、谭其骧、葛剑雄。(受访者供图)

会议、论坛、讲座、报告、课程……1983年从复旦博士毕业后,葛剑雄留校任教直到现在,常年保持着高强度的学术活动。2024年底,他特意查了自己的航旅纵横,发现自己十几年间乘飞机1197次,累计时长3474小时,累计里程210余万公里。

“我去年大概有七八十场讲座面向公众,还是想尽可能普及一些基本的概念,纠正大家的误解。”葛剑雄说。

2025年6月,葛剑雄(前排左二)在广州参加新书发布会。(广州方所书店供图)

求学育人的40多年间,葛剑雄亲历了我国历史地理学科的建设,他始终在思考地理环境到底对历史起什么作用?“学界曾经有两种论点争论不休。一种是地理环境决定论,即什么事情地理环境都决定了,孙悟空翻跟斗,再了不起也翻不出如来佛的手掌心。人不能脱离自然环境、地理环境来创造新的文化、新的制度。还有一种观点认为,革命可以改变一切,地理环境变化是缓慢的,革命一下子就可以把这些制度改变,所以革命才是决定性的。”

葛剑雄对记者说:“我原来研究历史,较多关注环境对人的作用,后来发现地理环境的影响可以作用于群体,却未必作用于个体,许多事情没法解释。历史上两个地方,它们的地理环境差不多,但是发展出来的文化和经济截然不同。比如,有人已经分析徽商和晋商。徽州人为什么做生意呢?因为山多地少,本地靠农业没有办法维持。晋商为什么做生意?因为山西穷,只能做买卖。表面看很对,仔细想想是有问题的。中国山多地少、人均耕地很少的地方很多,为什么别的地方不出徽商、不出晋商呢?同样人多地少的地方,比如说湖南西部,山都是石灰岩,地下水都保不住,都是溶洞,可耕地很少,当地人就没有经商;再如绍兴也是耕地很少,他们找到的出路也不是经商,绍兴出师爷。”可见,在“地理”这方舞台上,“历史”这出戏怎么唱,“演员”也有话语权。

谈及人类文明发展的主线、历史地理学的使命、AI变革的影响等话题,葛剑雄侃侃而谈。

“从人类产生至今,一直到可以预见的未来,始终贯穿着两条主线:一是人类与自然的互动和协调,即人类不自觉地或自觉地适应地理环境;一是人类不断克服自身的生物性、动物性,形成人性,并逐步确立人类共同的精神标准和价值观念。而在物质日益丰盛、科技飞速发展的今天,我相信强大的个人、杰出的人性,可以突破环境的影响。所以,对未来,不能无忧,也不必过虑。”

采访最后,记者把话题绕回他身上,“下一个目标是轻松地工作到85岁”。他爽快地回答,过了一会儿,笑着补充道:“然后自如地活到90岁。说到底,人活着还是离不开那点精神头。”

“现在我们再说何以中国,我想更多的是谈论文明,中华文明发源于我们脚下这片土地,它最适应中国的地理环境,以及生活在其中的人群,它连绵不绝,令我们自豪。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错