一到空气里、阳光里有了秋的况味,北京书市就开张了。

和别的书市不太一样,北京书市有个特别的名字——“我与地坛”。对随意逛逛的人们,这名字是朴实无华的地点指南;而对爱好文学的人们,这名字是个深情的暗号:是史铁生的“我与地坛”呢!

2025年9月15日,北京地坛公园,游人打卡“地坛看海”。(本刊记者 牛志远/摄)

书市里接踵摩肩的年轻人,亲昵地管他叫“铁生”,仿佛都是他的老友,随时可以进行灵魂对话的那种。又轻又薄的阳光洒在林荫道尽头的灰墙上,那纹理像极了波光粼粼的海面。他们排着队,笑盈盈打卡:嘿,这是铁生也见过的“地坛的海”。

“00后”倪奕露是其中之一,她从浙江专门来北京,首站就是地坛。徜徉在林荫与“海”之间,她想到了铁生笔下的那句话——“在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。”

为什么会喜欢上铁生?社交媒体上有一个高赞回答:“倘若你觉得人生幸运,那么你应该读读史铁生。倘若你觉得人生充满不幸,那么你一定要读读史铁生。”

武汉大学文学院教授叶立文对《环球人物》记者说:“在精神困惑与物质丰裕并存的当下,史铁生对生命、苦难、信仰的凝视,恰为年轻一代提供了照见自身的‘精神镜鉴’。”

“子弹正中眉心”

“一个人在十三四岁的夏天,捡到了一支真枪。因为年少无知,他扣下了扳机。没有人死,也没有人受伤,他认为自己开了空枪。后来,当他30岁或者更老,走在路上,听到背后有隐隐约约的风声。他停下来,回过身去,子弹正中眉心。”

2024年,这段话火了,它被浓缩为一句#来自十年前的子弹正中眉心#,引发无数网友的共鸣。它其实就出自对史铁生代表作《我与地坛》的一篇书评。

年轻人对铁生的认识,也颇有些“子弹正中眉心”的意味。

初识铁生,大多是因为语文课本上那篇必须全篇背诵的散文《秋天的怀念》。它发表于1981年,这时史铁生30岁,却已经双腿瘫痪近10年了。

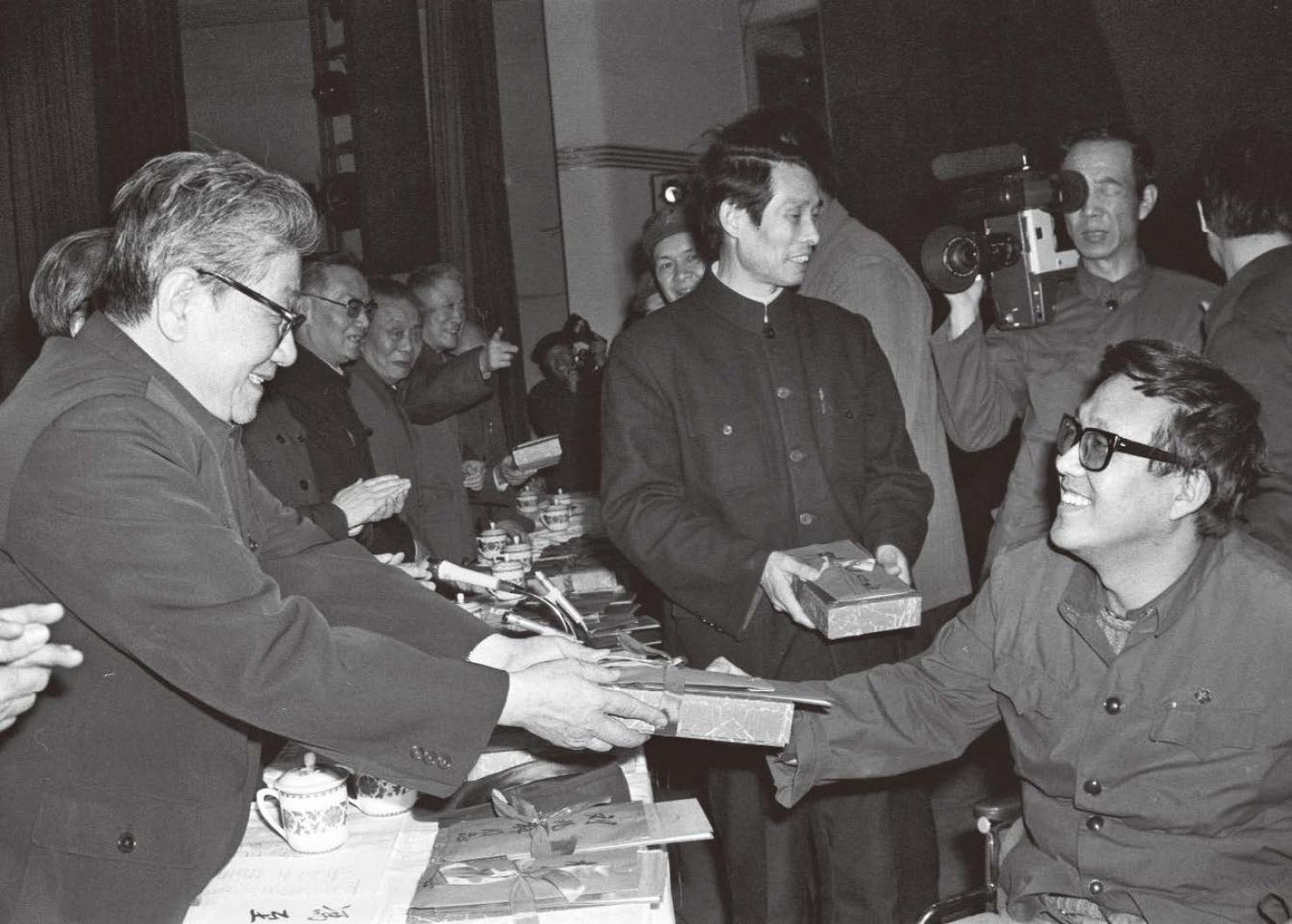

1983年,史铁生(右一)的《我的遥远的清平湾》获得全国优秀短篇小说奖。图为1984年3月19日,他在北京参加授奖大会,坐着轮椅上台领奖。(新华社记者 张桂玉/摄)

腿刚出问题时,他20岁,很乐观地说:“十天,一个月,好吧,就算是三个月,然后我就又能是原来的样子了。”可他瘫痪了;30岁这年,病痛再次袭来,肾又出了问题,氮质血症、肾盂积水多病齐发,造成急性肾损伤。医生预判他至多能活5年,他在街道工厂的工作也丢了。最糟糕的是,10年前他还有母亲照顾,10年后再病倒时母亲已经故去了。

在锥心的痛楚中,史铁生写下了《秋天的怀念》。一开头就是对母亲的忏悔,他笔下的自己是这样的:“双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。”文章的后半段,是母亲突然去世,弥留之际,留下半句没说完的话:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

经历过丧亲之痛的人就会明白,是多深的思念与悔恨,才会让一个人有勇气公开剖白自己最不好的一面,那一面往往全给了父母。这是以笔为鞭,鞭鞭挥向在人生绝境中只能对母亲发脾气的21岁的自己。

当年无忧无虑、唯有背课文背得厌烦的少年们,要到很多年后,才会懂得这一切。

写完《秋天的怀念》三年后,史铁生听闻母亲生前所植的合欢树开花了,“心里一阵抖”,又写下一篇怀念母亲的《合欢树》,他写道:纷纭的往事在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。

今天被年轻人“封神”的,还有史铁生的散文集《我与地坛》,无数人被其中的爱与哲思所震撼——

他写母爱与遗憾:“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”

他写苦难与幸福:“没有痛苦和磨难你就不能强烈地感受到幸福。”

他写过程与目的:“梦想使你迷醉,距离就成了欢乐;追求使你充实,失败和成功都是伴奏。”

一位读者用铁生的语气留下一段书评:“苦难既然把我推到了悬崖边缘,那么就让我在这悬崖边缘坐下来,顺便看看山下的流岚雾霭。”

“00后”游雨彤告诉《环球人物》记者,苦难将她推到悬崖边缘时,铁生就是那个陪她一起坐下唱歌的人。

读高三那年,游雨彤的母亲突发脑出血,住进了重症监护室。她蓦然想起《秋天的怀念》,才共情了史铁生的忏悔。“这种共情不是文学上的,而是生命体验上的,母亲躺在病床上时,我不停回忆我们的生活点滴,觉得有太多没做好的事。我们总是容易对亲密关系报以尖锐的伤害,而深刻的理解又总是姗姗来迟。”

2025年9月9日,游雨彤晒出的“地坛赴约”照片。(受访者供图)

共鸣不止于此。游雨彤先天没有左臂,是《我与地坛》将她拉出了“为什么是我只有一只手”的怨愤沼泽。如今,游雨彤是一名大四学生,也是一名自媒体博主。最近她发表在社交媒体上的“地坛赴约”组图火了。图中,她勇敢地露出身体的残缺,笑靥如花。“赴地坛之约,赴的是与自我和解的约。铁生带给我认知的转变,他指出人都有自己的那份局限,无须通过克服缺陷来证明价值,这是很强大的思想武器。”

和游雨彤一样,当年在课堂上读《秋天的怀念》的Z世代已经长大,“子弹正中眉心”的时刻来得突然,却也自然而然。枪声响起,铁生不再仅仅是他们写在作文本上那个“身残志坚”的单薄励志符号,而是一位丰满立体的作家、哲人。

“人的心魂深处”

为何史铁生笔下总有哲思?“他被困在轮椅上,和外部世界的接触变少,因此会比普通人更多地注视自己的内心世界。”中国现代文学馆特邀研究员李德南这样认为。

1985年,史铁生发表短篇小说《命若琴弦》,讲的是一老一少两个瞎子说书人的故事。老瞎子说书很卖力,因为师傅去世前留下一个药方,并告诉他:用弹断的1000根琴弦为药引入药,就能重见光明。老瞎子弹了50年,终于弹断了1000根琴弦,兴致勃勃地去药房,得知师傅给他留下的药方竟是一张无字纸。半生努力原是白费,老瞎子一下子泄了气,竟不知人生何以为继,茫然地在世间游荡。渐渐地,他居然有些怀念以前——

“怀恋起过去的日子,才知道以往那些奔奔忙忙兴致勃勃的翻山、赶路、弹琴,乃至心焦、忧虑都是多么快乐!那时有个东西把心弦扯紧,虽然那东西原是虚设。”

老瞎子耳边响起师傅曾说过的话:“记住,人的命就像这琴弦,拉紧了才能弹好,弹好了就够了。”他明白了,生命的意义就是生命过程本身。他将那张无字药方封在小瞎子的琴槽里,告诉小瞎子:要弹断1200根琴弦作为药引,才能重见光明。

史铁生曾在采访中描述自己写作《命若琴弦》时的感受:“当时就好像心里忽然有了一种豁然开朗的感觉,也可看成是在我写作中一次大的开窍吧。之后我发现,人的心魂深处其实比外界更丰富,也更无奈、更辽阔,更有的可写。”

叶立文说:“《命若琴弦》之后,史铁生的创作更重视对生命可能性的畅想。他对人如何解决存在困境,怎样活出意义来等问题,也更具关怀意识。”

1990年,曾被医生断言命不久矣的史铁生迎来了自己的39岁。生活中,他刚与陈希米结婚,家庭幸福;事业上,他已是中国作家协会的正式会员,拿过文坛大奖。即将步入不惑之年的史铁生发表了散文《好运设计》。

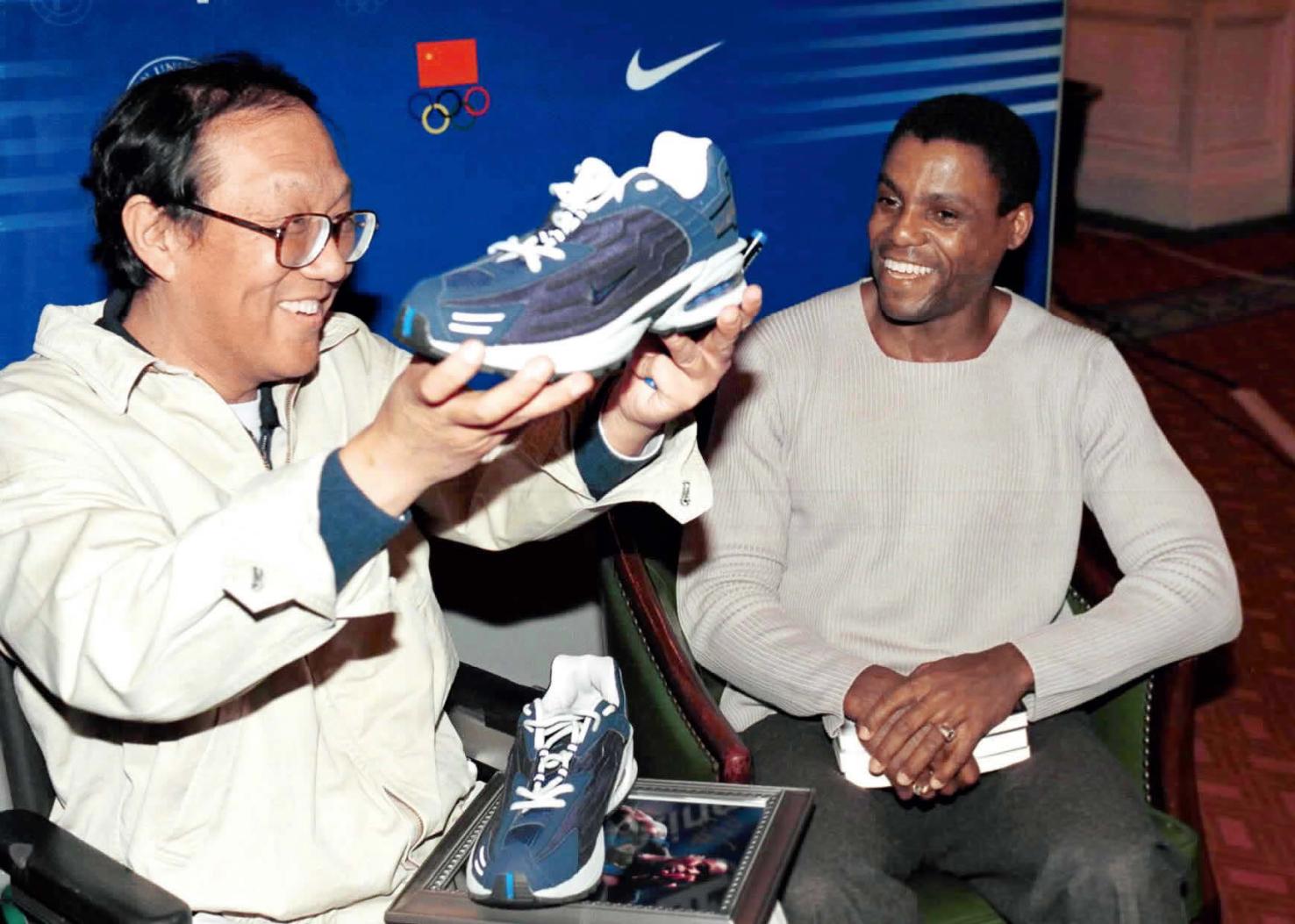

2001年3月20日,史铁生(左)与美国田径运动员刘易斯在北京相会。刘易斯将有自己签名的照片和运动鞋送给史铁生,史铁生送给刘易斯自己的一套文集。(新华社记者 陈晓伟/摄)

文中,他为“你”设计了一个好运人生:“有健壮优美如卡尔·刘易斯一般的身材和体质,有潇洒漂亮如周恩来一般的相貌和风度,有聪明智慧如阿尔伯特·爱因斯坦一般的大脑和灵感。”这还不够,“你”还要出生在一个知识分子家庭,童年时无忧无虑,少年时意气风发,成年后功成名就,并与最完美的恋人终成眷属。

但这真的是好运人生吗?史铁生否定了:“没有痛苦和磨难你就不能强烈地感受到幸福,对了,那只是舒适只是平庸,不是好运不是幸福,这下对了。”于是他调整了一下“设计”:“也许我们不得不给你加设一点小小的困难,不太大的坎坷和挫折,甚至是一些必要的痛苦和磨难,为了你的幸福不致贬值,我们要这样做,当然,会很注意分寸。”

李德南说,史铁生既是思想型作家,也是广义上的哲学家,他的写作在中国当代文学中是罕有的。“他对个人的存在状况进行探索和言说,形成了一种面向根本困境而发问的生命哲学。年轻人读史铁生的作品时,实际在读的是他对人生幸与不幸的辩证认识。”

“顶级文笔”

1997年下半年,史铁生的肾病发展成了尿毒症。透析治疗始于1998年1月,起初是每周两次,后因病情加重增加为每周三次。命运加重了对史铁生的苦难“设计”,他又是如何专注于过程的呢?

他在《随想与反省》中写道:去为精神找一个可靠的根据。他的精神寄托就是写作。透析之后,他很多时候只能坐在床上,怀里抱个被子,勉强趴着休息。虽说可以平躺,但完全不能侧身。即便如此,每次透析结束后的隔日上午,他都会抓紧时间写作。史铁生是这样形容写作的——“鲜活的生命在眼前的黑夜中问路”。

《病隙碎笔》就是在1998年至2002年透析期间创作的。他将“碎笔”解释为“零碎的想法”:“不图发表,只做一种度日的计策。”而如今,这些不图发表的“碎笔”被年轻人称赞为“顶级文笔”。青年偶像团体时代少年团的成员贺峻霖就曾用书中“视他人之疑目如盏盏鬼火,大胆去走你的夜路”这句话鼓励粉丝,收获无数共鸣。

史铁生作品中的“顶级文笔”并不都是命运哲思,也有一些“地狱笑话”——

“有一回记者问到我的职业,我说是生病,业余写一点东西。”

“我们都放慢脚步(其实我是放慢车速)。”

“也许是因为人缺了什么就更喜欢什么吧,我的两条腿一动不能动,却是个体育迷。”

“我的英语好到一看便知那是英语。”

李德南对《环球人物》记者分析:“史铁生并不是文体家,也不是修辞学大师,他在文体、修辞的层面上并没有很大的建树。但他的文笔很有特色,可以用他的一篇文章的题目来概括:诚实与善思。他重视我手写我口,我手写我心,真正做到了修辞立其诚。之所以‘顶级’,则是因为在诚的基础上,还做到了善思——诚实的、恳切的文字中蕴含着他独特的人生智慧。”

2010年12月31日,史铁生在北京逝世。2011年1月4日,他的朋友们在北京798艺术区举行“与铁生最后的聚会”,表达对铁生的怀念。(IC Photo)

从1971年20岁时双腿发病,到2010年59岁时因脑出血离世,史铁生有39年在病中度过,实在不算是“好运”,但史铁生不这么认为。余华曾提到史铁生的一封信,信里分享他刚分到一套四居室新房的好消息。末尾,史铁生写道:“我是这个世界上最幸运的人。”

转眼,“最幸运”的铁生逝世15年了。李德南说:“史铁生并非翻红,他从来没有淡出读者的视野,只是现在他的读者越来越多了。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错