腊月的秦岭腹地,风是裹着冰碴儿的。铁炉小学宿舍的薄木板门,总留着道缝,寒风就顺着这缝往里钻。我把最后一片暖贴,轻轻塞进隔壁队友的门缝——那是仅剩的一点暖意了。看着他房间“小太阳”透出的微光,像团揉碎的星子,才转身退回自己的房间。没有取暖设备,空气里的冷意是实的,触着皮肤就往骨头缝里渗。

这是我2025年元旦前后,第二次踏进校园。深山的冬天来得早,也格外沉,我知道,这个寒冬,注定要刻在记忆里。

深夜备课,我蜷在床板上,咳嗽声在寂静里格外清晰。隔壁传来队友发烧后的呓语,断断续续的,让人心揪。寒气穿透单薄的衣服,扁桃体的灼痛一阵阵翻上来,根本没法入睡。我下意识地攥紧掌心,是学生陈思琪送的野核桃,粗糙的纹路贴着皮肤,像她递核桃时,指尖那点怯生生的温度,格外安心。

(作者在禁毒主题讲座宣讲)

星火燎原——缘起于绿皮火车上的烙痕

我与秦岭的结缘,是从一趟绿皮火车开始的。

三年前,火车穿越秦岭隧洞,昏暗的车厢里,热气裹着煤烟味。对面坐着位支教老师,叫李昊杰。他指缝里嵌着泥,左手小指裹着渗血的纱布,一看就刚从山里出来。

他给我讲川西的卓玛,讲那女孩总在牛粪火旁画布达拉宫,作业本上歪歪扭扭写着“等春天来了,我给您摘格桑花”。那些话,比车窗外的寒风更刺骨。末了,他说:“乡村教育的复兴,不是一代人能做到的。”

这句话,像块烧红的炭,稳稳烙在了我心上。

2024年夏天,我终于背着行囊,踏进了位于安康市岚皋县的铁炉小学。作为中国收藏家协会会员,以往出门,背包里装的是珍玩字画;这次不一样,里面只有一台电脑,存着我精心准备的故宫虚拟现实模型。

五年级的张小花,是第一个凑到屏幕前的。当太和殿的金顶在屏幕上展开时,她突然惊呼:“房顶蹲着金狮子!”小手伸出来,像是要去摸那流光溢彩的蟠龙柱。袖口磨破的线头,随着她的动作轻轻晃,在虚拟的光影与我冻僵的手指间,晃出了细碎的温柔。

孩子们都踮着脚围过来,小手掌在冰凉的键盘上打滑,却精准地点开了太和殿的三维视图。他们的手在空中抓握,像是要把那些虚拟的飞檐、朱墙,都拢进怀里。课后,几个女孩围着我,仰着小脸问:“老师,狮子蹲在房顶上,会冷吗?”

我看着她们皴裂的手背,指甲缝里还沾着泥,突然想起卓玛画里的飞檐。原来,科技的火种,早已在这一刻,照亮了她们眼里对山外文明的向往。

(故宫主题课程上的学生们)

冻土燃灯——病榻上焐热的教育火种

在2024年的最后一天,秦岭的严寒,成了最严的考官。

让出“小太阳”的那个冬夜,我的身体终于扛不住了。可课还得上,我裹着三床棉被,在教室里演示酸碱实验。手指冻得发僵,几乎握不住试管,高锰酸钾溶液泼出来,落在我盖腿的旧雨衣上,晕开一大片紫斑,像雪地里开的花。

就在我快撑不住时,小祝同学突然冲上来,抢过瓶子:“老师,我来!”她的手冻得通红,指缝里还裂着小口子,却稳稳地倾斜瓶身。

“轰!”紫雾腾空而起,火光瞬间亮起来,映着她睫毛上的霜花——那些霜花簌簌往下掉,落在课桌上,很快就化了。

那一刻,我知道,科学的种子,在零下的教室里,完成了最倔强的破土。

课后,孩子们围上来,把滚烫的烤土豆往我袖筒里塞。土豆的温度顺着布料渗进来,暖得我眼眶发热。

返京后,高烧和咳嗽把我送进了医院。冰凉的药液顺着手背的针头往里流,可我眼前,全是铁炉小学的孩子:李同学扎着羊角辫,辫梢沾着草屑,硬把热饼子塞我手里;清晨推开教室门,门下躺着几颗野核桃,带着露水和掌纹……

这些暖流让我清醒:在这“洗脸毛巾冻成钢板”的深山里,传递知识,先要以身为盾,用自己的体温,去焐热那片教育的冻土层。

(作者高烧在村卫生院输液)

破冰前行——实物里的历史,冻土下的春天

2025年的夏天,我第三次回到铁炉小学。

背包沉甸甸的,除了那件染着紫斑的旧雨衣,还有我精心挑选的史料实物——老照片、旧物件,我知道,“触摸”的力量,远胜过屏幕的隔阂。

当老照片摊在课桌上时,孩子们的眼睛亮了。课本上抽象的文字,突然变成了可触可感的画面。我再打开故宫的虚拟模型,金瓦朱墙的壮丽,与照片上粗粝的质感撞在一起,像跨越时空的对话,搭起了一座古今的桥。

移动实验室里,争论声此起彼伏。“这个纹路应该是这样的!”“不对,老师说过……”孩子们的声音里,满是童真,也藏着萌芽的科学精神。

暮春的山风,穿过明亮的玻璃窗,吹到操场上。孩子们围着“梦想号”模型飞机,小心翼翼地调试发射架。当飞机呼啸着腾空,银亮的机身掠过秦岭苍翠的山脊线时,我忽然觉得,那道轨迹,像极了冻土上,奋力刺破黑暗长出的第一缕新阳。

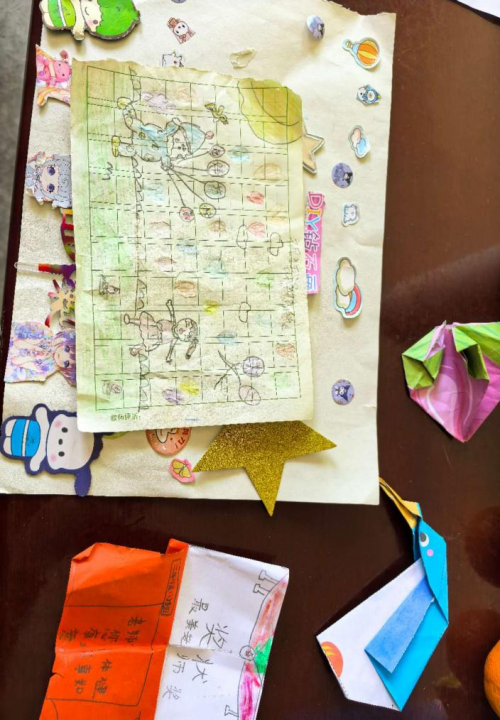

临别前夜,烛光摇曳。孩子们把一个纸箱塞到我手里,打开一看,全是心意:王明用易拉罐剪刻的“长征火箭”,剪口还带着毛边;陈思琪画的奖状,上面写着“最好的卢老师”;张小花的作业本上,画着披着花布棉袄的故宫屋脊兽,憨态可掬。

车子转过山梁时,一张纸条从箱底滑出来,上面是稚拙的字迹:“卢老师,故宫的土啥味?开春我们种花给您看。

纸很薄,字也歪歪扭扭,可我捏在手里,却觉得格外沉。这是童真的好奇,是无声的承诺,更是冻土之下,生命对阳光最本能的奔赴。

(同学们送给作者的部分信件和手工)

“教育不是把幼苗拔出土,而是让冻土里长出新的太阳。”看着纸条,我想起李昊杰皲裂的手,想起他说的“冻土太厚,种子破土要时间”。

我知道,改变需要时间。可我愿意俯下身,在这厚重的山梁上,静静倾听,耐心等待 —— 等冻土下的嫩芽,积蓄足够的力量,终有一天,破土而出。当孩子们眼里的好奇光汇聚成河,当知识的种子在冻土下扎稳根系,那就是乡村教育,最坚实、也最充满希望的未来。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧【广告】声明:该文章系转载,旨在为读者传递更多信息,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性。

我要纠错