94岁的艺术家夏阳在画室讲述个人经历和艺术观点

1932年出生于湖南,幼年迁居南京,十多岁移居台北,再从巴黎到飘泊纽约,到二十多年前定居上海。这既是现年93岁的艺术家夏阳流徙的轨迹,也是绘画的轨迹——走过现代艺术的前沿,见证过抽象与观念的风潮,晚年回归上海,通过借鉴民间艺术与当代材料,探索中国现代艺术的可能性。

澎湃新闻“上海的艺术家们”栏目,近日来到夏阳位于上海西郊龙柏有着尖屋顶的画室,这里同时也是夏阳的生活居所——自2002年开始,夏阳已经在此生活创作了23年。

现年94岁的夏阳、戴着手绘的帽子在画室(兼住所客厅)中。

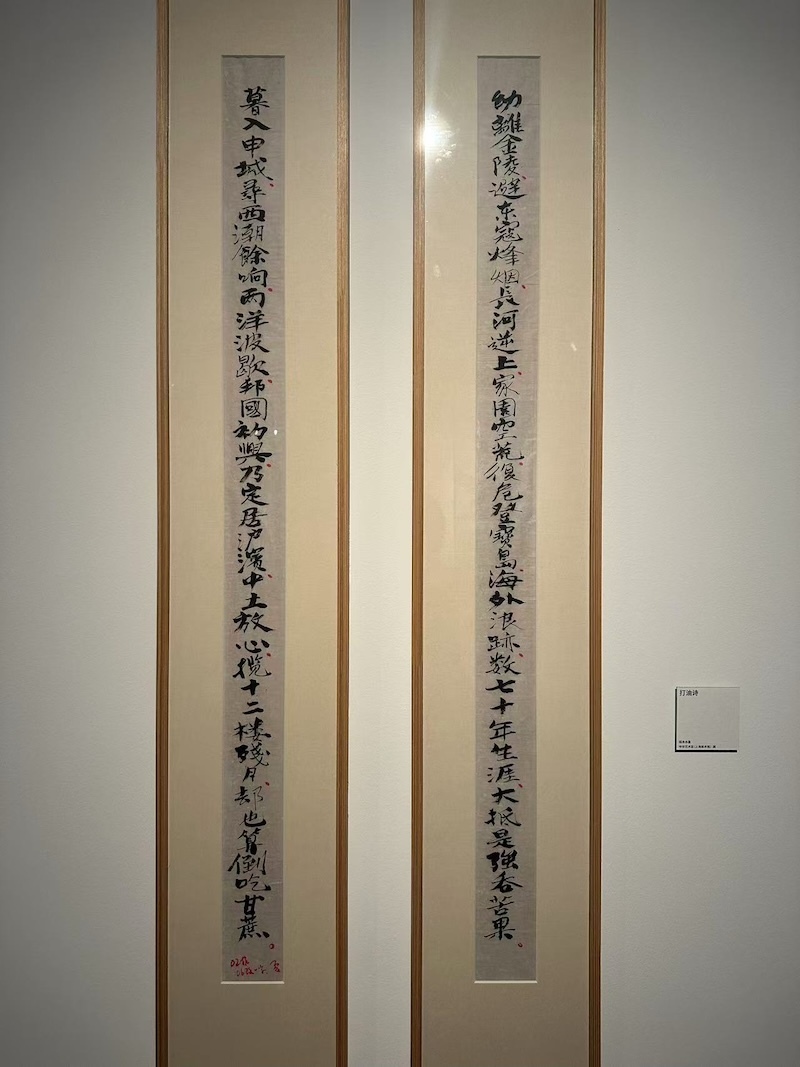

“幼离金陵、避东寇烽烟。长河逆上、家园空荒,复危登宝岛。海外浪迹、数七十年生涯,大抵是抢吞苦果;

暮入申城、寻西潮余响。两洋波歇、邦国初兴,乃定居沪滨。中土放心、揽十二楼残月,却也算倒吃甘蔗。”

夏阳的《打油诗》讲述自己的经历(2002年作,2006年改一字)

这首打油诗,是2002年,70岁的夏阳讲述自己颠沛流离的经历。也正是这一年,他购入地处上海西部的一处公寓、移居上海,此后便未曾离开。

2025年是夏阳在上海生活的第23年。初秋时日,《澎湃新闻·艺术评论》来到这间位于城市一处公寓顶楼的画室。

上电梯到公寓11楼,再步行到顶楼的12层,进入画室(客厅),94岁的夏阳便笑盈盈地展示自制的、如舞台堂幕式的“画架”。当他拽下绳子,画布骤然升起,顿时让人明白了捐赠给美术馆的那些高4米的画是如何完成的,而这间公寓尖顶的高度,目测已超过四米。

夏阳可拉起升高的自制画架,目前正在创作的是杨香打虎救父的故事。

“我现在是天天不画,有时画一画。”夏阳描述自己状态时调侃说,“我很少出门,就在阳台上动一动,浇浇花。”随即带着澎湃新闻记者去往阳台,那里种有草木,可以远眺城市天际线。阳台上钉着两个建筑构件,一个是中国传统民居的木雕牛腿,一个来自纽约苏荷区,是他离开纽约时,捡来的纪念,“也是唯一与苏荷区有关的纪念品了”。

阳台上两个建筑构件,一个是中国传统民居的木雕牛腿,一个来自纽约苏荷区。

对于为什么选择定居上海,夏阳以“都是缘分”概括——他说是因为当时大陆的房价比台北便宜,找了不少地方,最后还是喜欢上海,而且上海油画家殷雄介绍他找到了这处位于顶层、有足够层高的公寓,“当时一眼看中,就是因为这个高度”。

而这一住,就是23年,从70多岁,一直住到94岁了,“九十几岁还想什么事情?没有事了,那现在就画点画。”夏阳说。

夏阳说他没怎么画过素描,基础造型能力比较差,他说现在所谓的写实完全不准确,应该叫“仿实”。

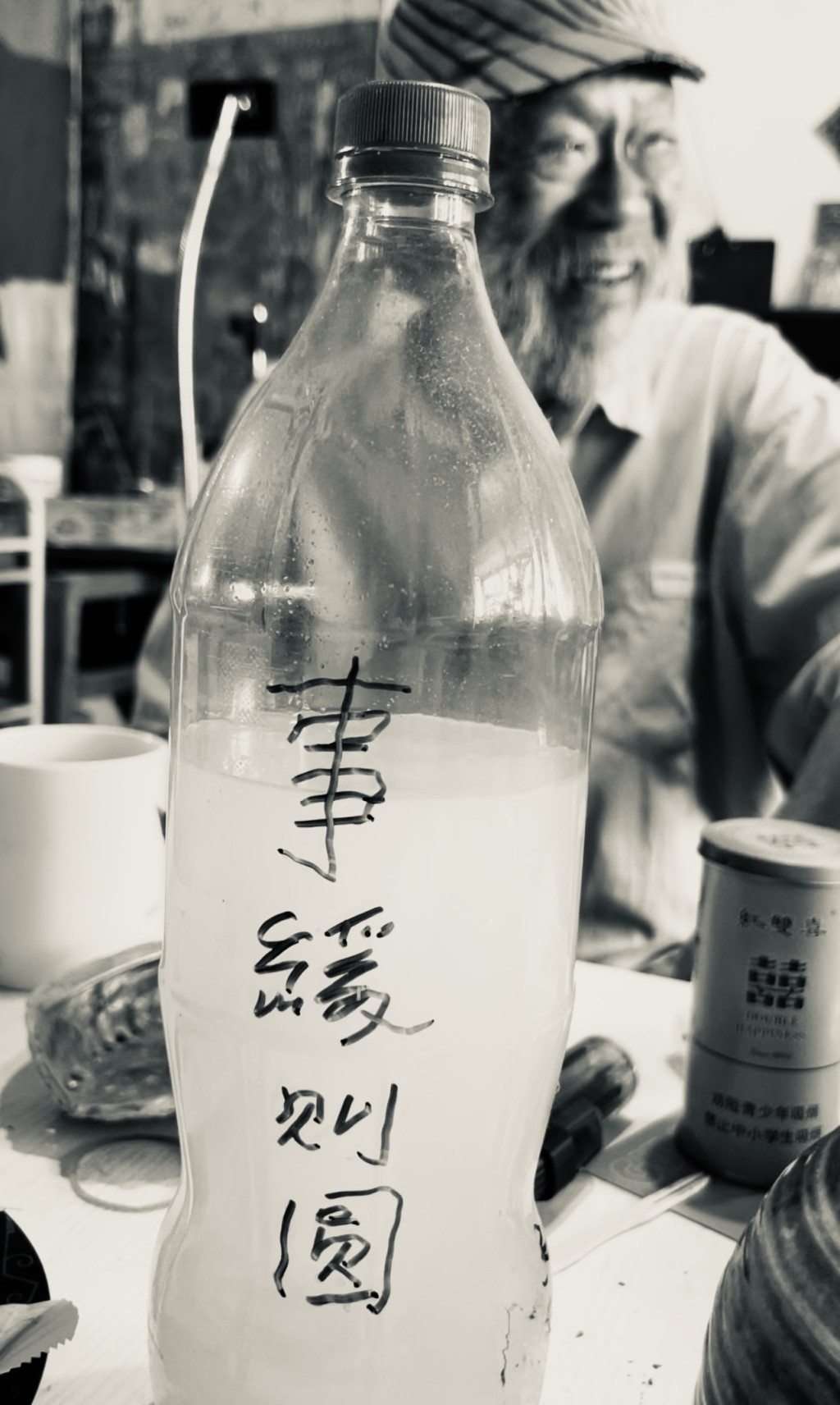

夏阳与“事缓则圆”的雪碧瓶

说起近期的创作,他乐呵呵地拿出一瓶写着“事缓则圆”四个大字的雪碧瓶,里面装着丙烯颜料稀释剂,他说“事缓则圆”是他做事的态度,也是艺术创作的“秘籍”。

2025年初,上海当代艺术博物馆夏阳个展“老树新枝”,展览源自夏阳捐赠的130件当代艺术作品。

近年来,夏阳陆续向多家国有美术馆捐赠大量作品。仅2025年,他先是捐赠130件(自上世纪50年代至90年代)作品给上海当代艺术博物馆(PSA),这些作品在年初的展览“老树新枝”呈现,观众得以看到了艺术家如何建构自己的视觉语言和视觉叙事。4月,在南京金陵美术馆“只有一种英雄主义”夏阳艺术展开幕式上,他又无偿捐赠了89件作品给故乡。紧接着,在多次向上海美术馆捐赠后,夏阳以展览“吾心安处——夏阳的艺途与归栖”为契机再一次捐出大量作品。而在夏阳画室的桌面上,随意摆放的,还是一些其他捐赠事宜。

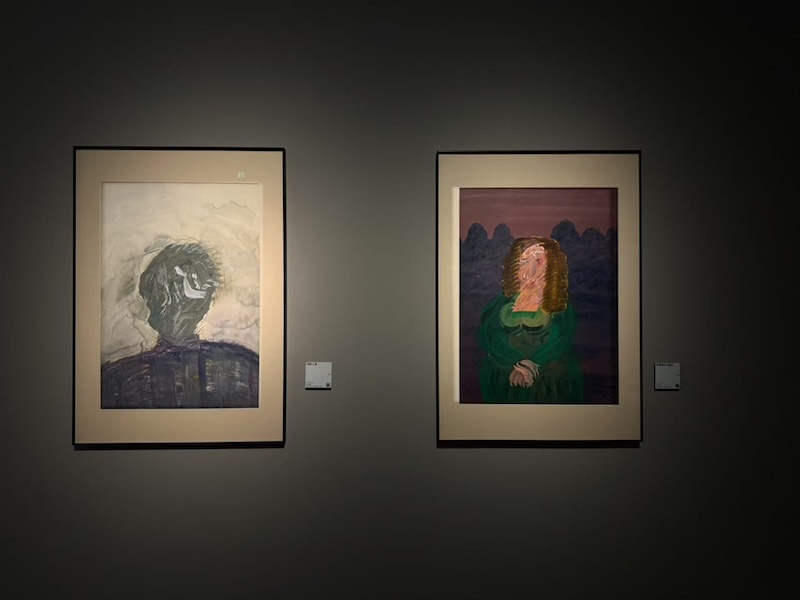

上海美术馆“吾心安处——夏阳的艺途与归栖”展览现场

从1950年代跟随李仲生先生学画,到1960年代动身赴巴黎和纽约,到1992年移居中国台北、2002年定居上海……从线条、到结合书写字符的神秘主义抽象画法,到“毛毛人”,再到融入民间艺术的创作……一件件作品讲述着他在人海的浮沉。

基本功是束缚,李仲生是火种

“‘写实’不是主义,只是一种技术。中国有写意、写真、写生,再来个‘写实’不行,只能叫仿实——模仿真实。”

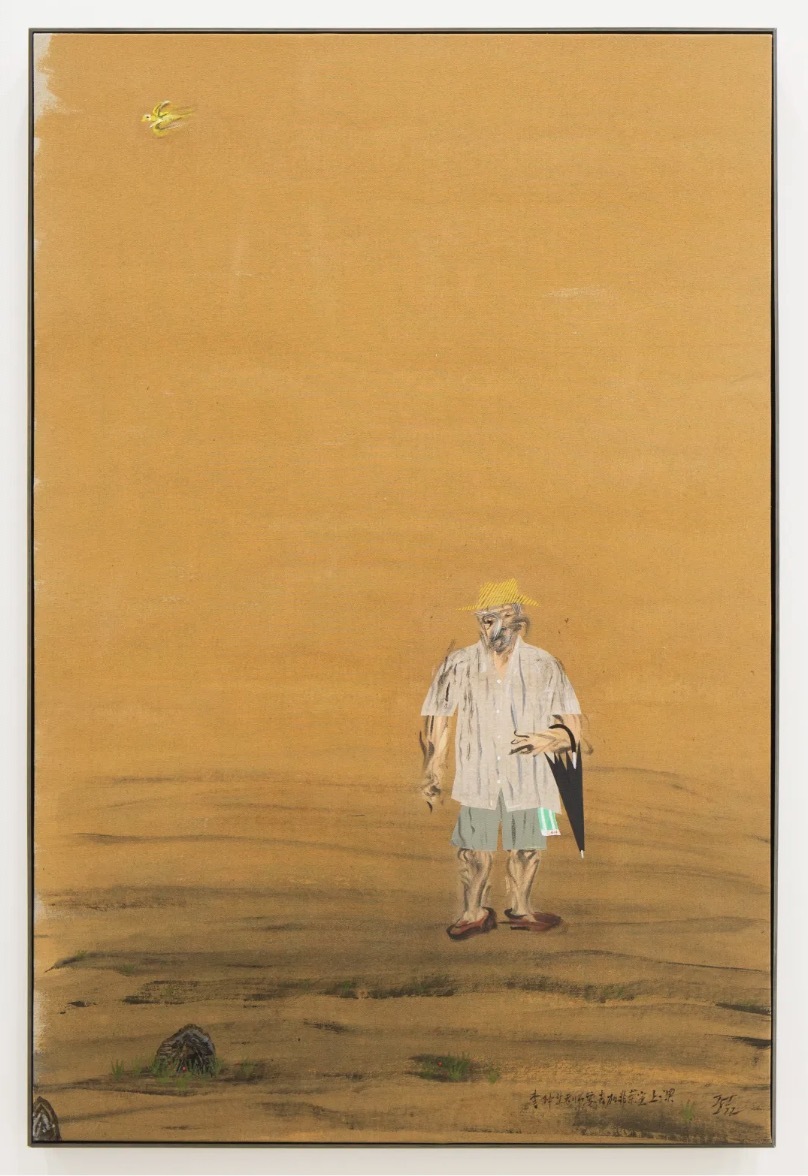

夏阳,《李仲生老师要去咖啡馆上课》,2022年,布面丙烯、剪贴纸本

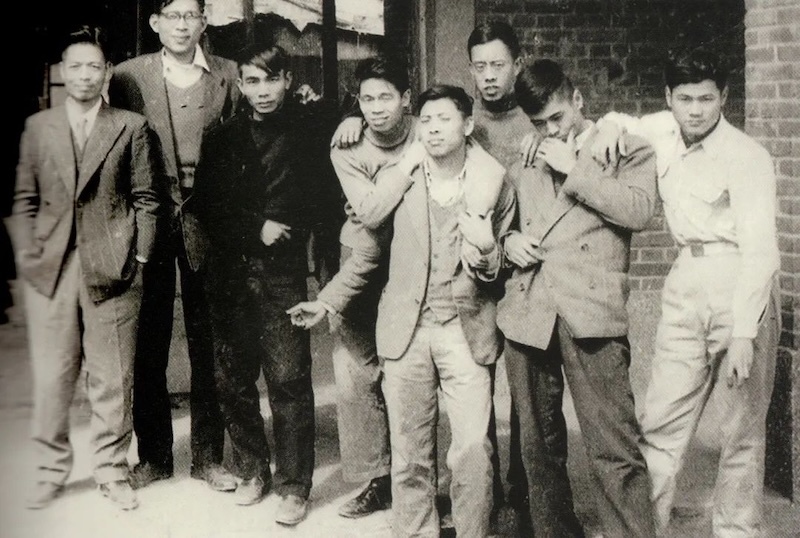

谈及艺术之路,夏阳首先提到的是老师李仲生(1912-1984)。李仲生是决澜社(1932年成立于上海的现代美术团体,1935年解散)最小的成员,也是中国台湾抽象艺术的先驱。他曾留学日本,师从藤田嗣治学习西洋现代艺术,其同学金焕基是韩国的现代绘画之父。然而,李仲生在台湾却生活拮据,以教授画画谋生。夏阳也因此入台北“安东街画室”随李仲生学画。

左起:李仲生、陈道明、李元佳、夏阳、霍刚、吴昊、萧勤、萧明贤于员林合影,摄于1956年。图片由艺术家惠允。

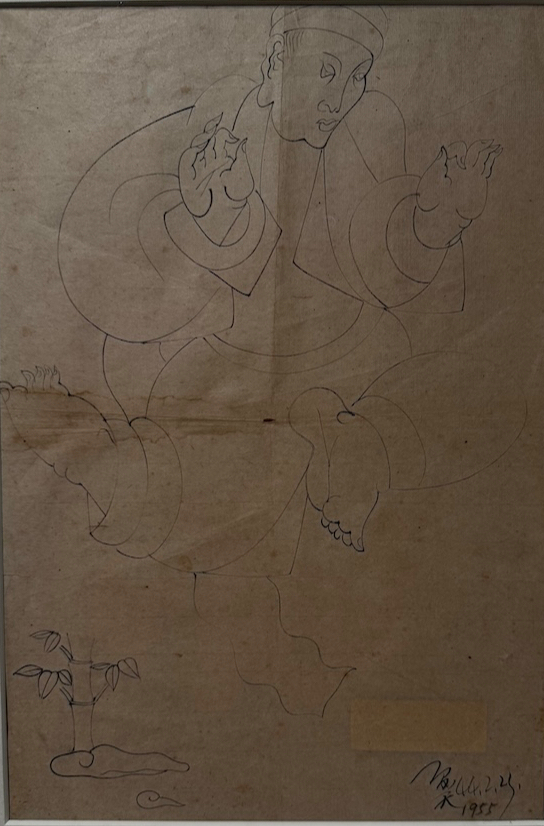

那是1951年,当时无论是大陆、还是台湾艺术教育的主流是保守的学院派,扎实的素描基本功是走入艺术的必经之路。在李仲生的画室,虽然也画石膏像,却反对基本功,认为基本功会束缚创造力。更多的时候,李仲生关注线条和动态,以及现代艺术的理念。“他没事聊天,常念叨‘写实就不造型,造型就不写实’。”夏阳回忆说,“他也会讲藤田嗣治,我们画速写,用线条画,各种试验。”“这是我们受的教育。我们搞现代派,因为李仲生教了这,我们就是继承了这种观点。”也正是因为李仲生,“我们才脑子开了窍”。

1955年,夏阳的线条习作。

走了世界大半圈、到过西方当代艺术最前沿,夏阳更为认同当年李仲生的观念。“基本功是工匠的训练。西方没有工匠画、文人画之分,学徒是为了能画像。所以,当发明照相机后,西方艺术推翻基本功,开始现代化。”

上海美术馆“吾心安处——夏阳的艺途与归栖”展览现场,左为《绿脸人像》,右为《蒙娜丽莎(粉脸)》

当他1968年从巴黎到纽约时,发现此地几乎没有传统意义上的“画”,到处是观念艺术、装置、摄影拼贴。只有“照相写实”还用手画,所以他画了一系列“照相写实”的作品。但他并不认同“写实”的说法,他认为“写实”只是一种技术,“只能叫仿实——模仿真实。中国有写意、写真、写生,再来个写实不行,‘写实主义’更无从提起。”

其中,捐赠给上海美术馆的《办公室里的卡普先生——中国画家最好的朋友》是“照相写实”系列中的特例。画中主角是上世纪80年代末活跃于中美艺术交流的美国画廊主,但画中人因动态模糊而难以辨认,其身后是由滴彩与条纹构成的抽象画,前景桌面是一尊躺卧的古典女性雕塑,桌面上的铭牌更暗示人物身份。这件作品虽为人物肖像,却远离传统的纪实逻辑,“摄影延迟”的处理方式让人物难以识别,而成为一个“系统性角色”的象征。

夏阳,《办公室里的卡普先生——中国画家最好的朋友》,20世纪80年代末,布面油画

“我第一张就画了画廊老板,因为他是很有名的。虽然,人是看不清楚的,但是通过背景可以知道是谁。但是我找不到第二个了,所以这一系列,就这一张。”夏阳回忆说,也是他回到“毛毛人”创作前最后一张大尺幅的照相写实主义作品。

画面中,不强调基本功,也没有刻意炫技。夏阳一笔笔处理着人物、静物与材质。“写生一定要扎进去、硬画才有味道。但这个味道一般是看不见的。”

夏阳,《都市之鸟》

一生漂泊,70岁后定居上海

“我们从小就很苦,苦也就习惯了哦”

夏阳1932年生于湖南,两岁随祖母回故乡南京。虽然出身于书香世家,但从小父母双亡。五岁因为战争逃难,从南京到芜湖、到汉口,再从汉口逃到四川,在贫困中坐木船回南京。因为师范不花钱,且有补贴,中学就读于南京市立师范学校。当时老师给他纸画画,他就钉一个小本子,一直画。

1949年随军队赴中国台湾,投靠叔叔何凡(夏承楹)和婶婶林海音。后随李仲生学画,1955年,与萧勤等办“东方画展”(东方画会)。1963年,他只身踏上欧洲的航船,先抵达马赛,再火车到米兰。“在米兰我就跟萧勤研究,他说到巴黎会很苦,但是在那里出名是世界级的,在意大利,地方性。其实他也是乱扯。我说好,我就去了,苦就苦,那一个人就跑去了。”

1963年,夏阳即将踏上欧陆之旅,临行前婶婶林海音(右1)、叔叔夏承楹(何凡)(左1),与亲友们前来送行。

在巴黎,夏阳栖身于一个越南华侨开设的旅店阁楼内,并替他打工。“什么都做,倒垃圾,修电线,最危险是爬到房顶修房顶。”夏阳一边描述、一边比画,“我要提着柏油跟火炉,从七楼房顶的斜坡爬到另一个房顶,那个时候只要有一点心慌就下去了。我反正糊里糊涂的,全身是油漆,觉得很神气,也不觉得苦。”

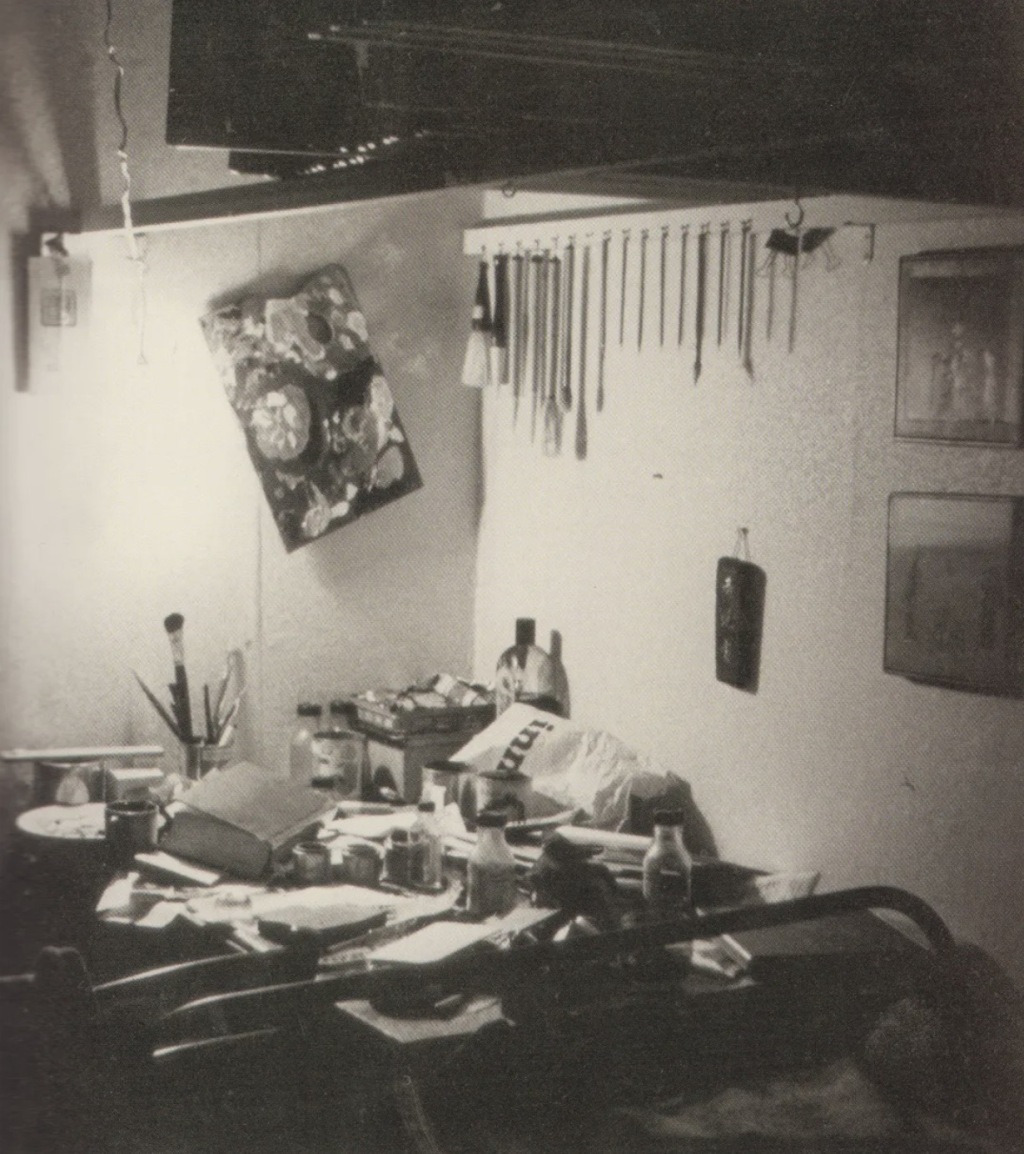

1960年代,夏阳巴黎的画室一隅。

夏阳在巴黎发展出“毛毛人”系列。

夏阳的“毛毛人”系列起源于他与萧勤关于艺术的书信探讨,因为寄不起照片,他只能通过萧勤用极小字写在邮笺上的文字来理解西方现代艺术的潮流,并“根据他的文字想象来画。”后来,“又产生单色主义,我也根据他这个,画了很多细线,很多符号一样的东西。”到了巴黎后,夏阳进一步尝试将粗线与细线、抽象与具象混合,创造出既具象征性又抽象化的人物形象,这种不确定性,似乎把漂泊与孤独、身份模糊与荒诞感具象化。

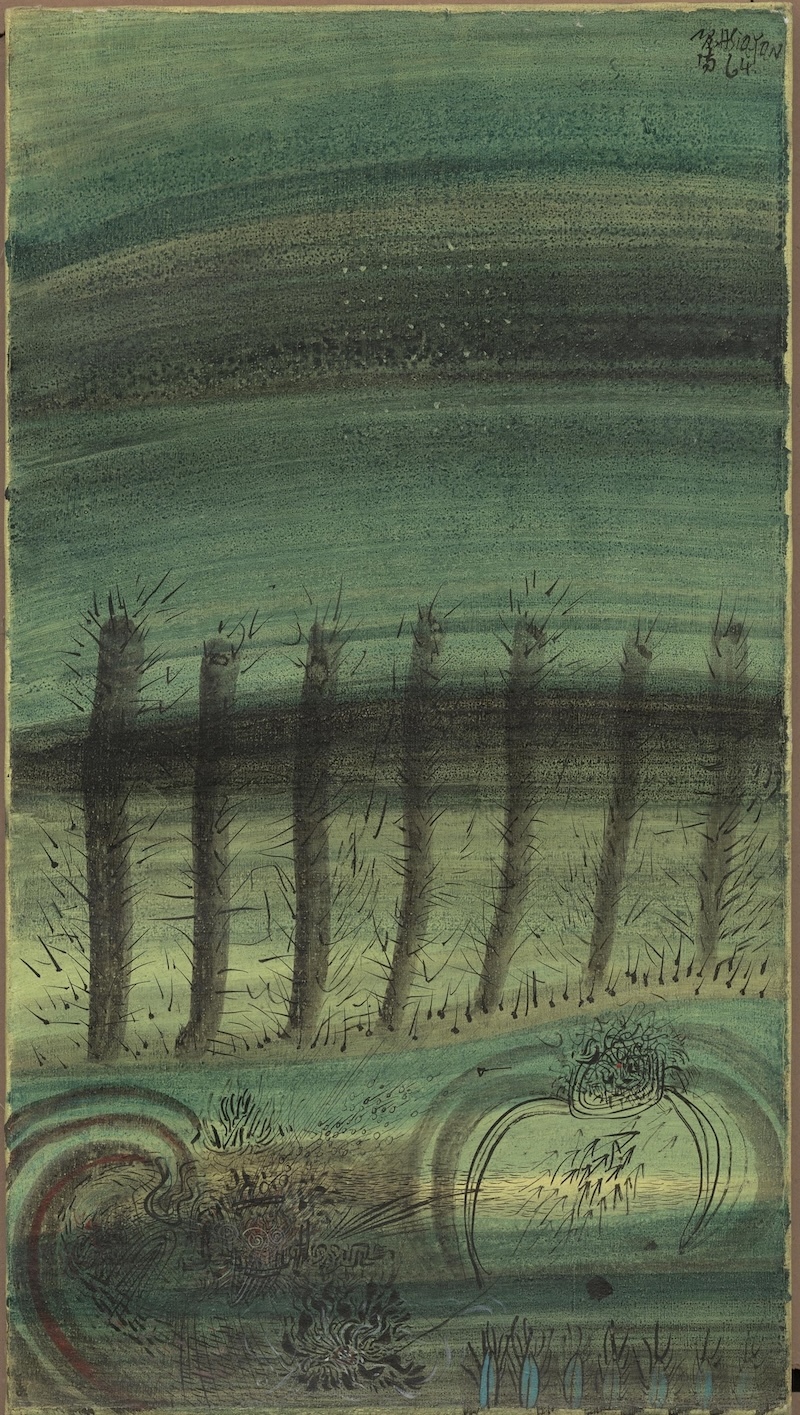

夏阳,《森林》(巴黎时期最早抽象画),1964年,布面丙烯、水彩

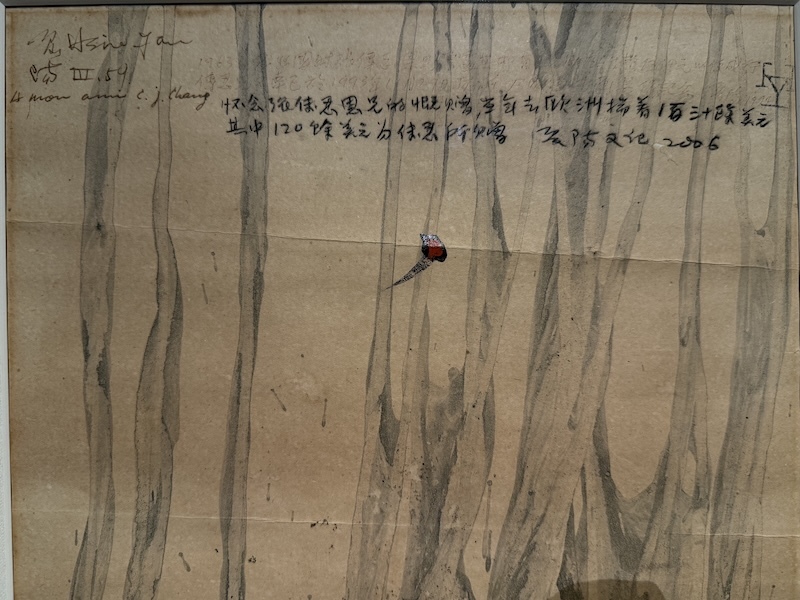

夏阳的一件作品中,写着“去欧洲揣着130美元”

因为巴黎太苦了,有两个朋友去了美国纽约,生活“好多了”。“因为‘好多了’这三个字,我们一个个就到美国去。那时候美国也等于当代了。”正如前文所述,夏阳在美国更多进行失焦人物与超写实街景的创作,但他是为数不多直接参与二战后纽约作为世界艺术中心从60年代到70年代蓬勃发展时期的华人艺术家。

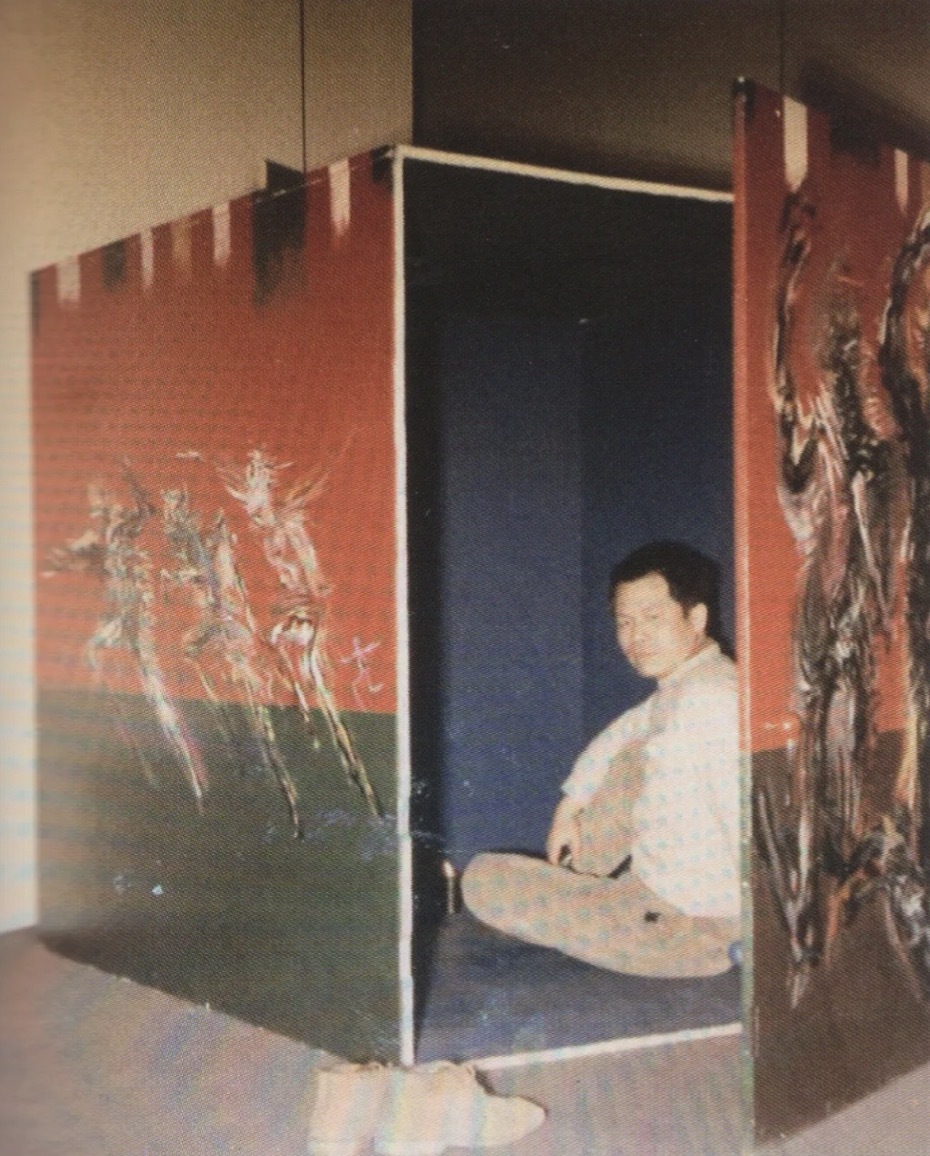

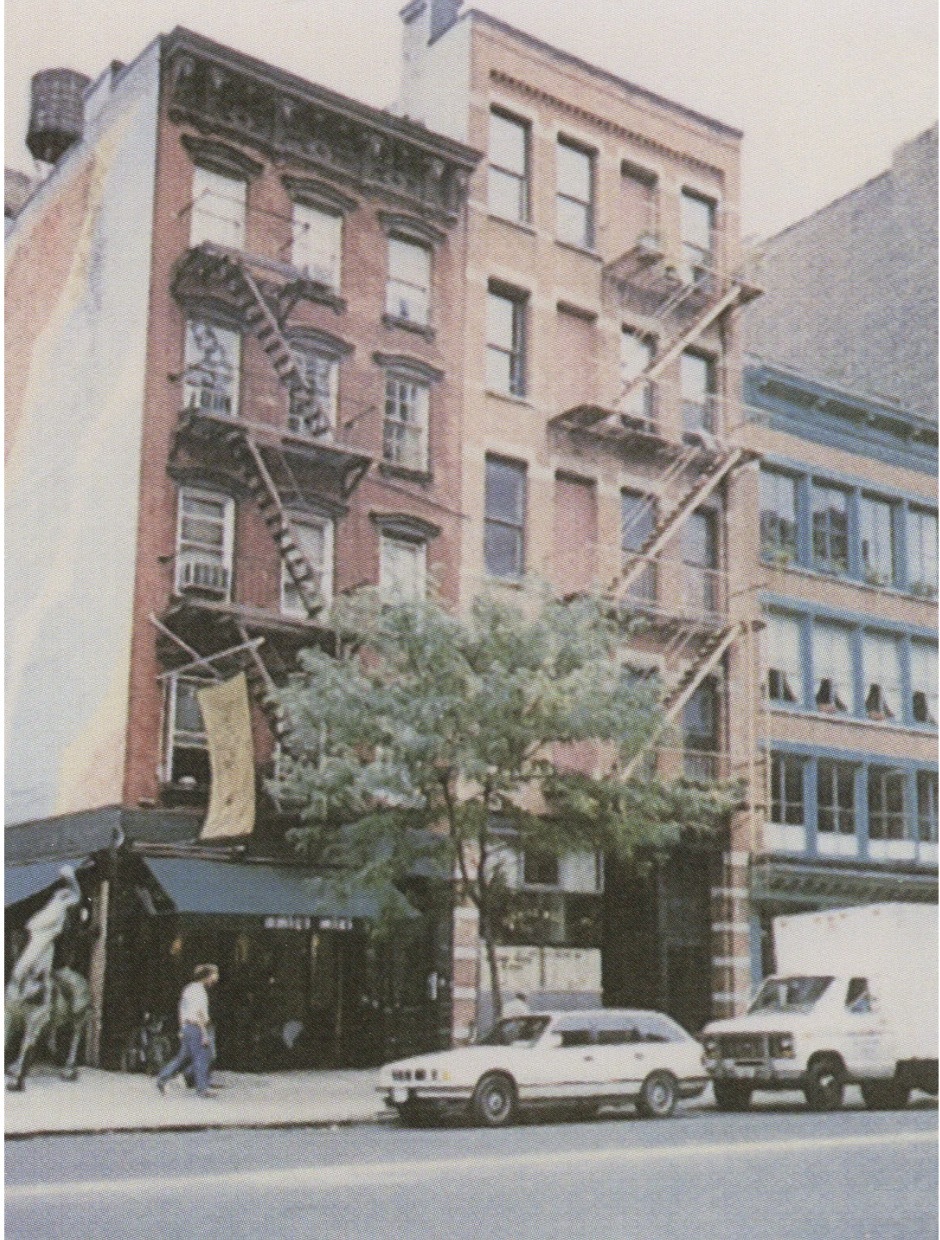

夏阳于纽约的工作室大楼外观一景。

1987年,夏阳的创作再回“毛毛人”系列,相比三十年前,融入了更多关公、门神等民间艺术的元素。1992年,夏阳离开纽约苏荷区回中国台湾,住在北投。福建、台湾等地广泛流传的民间艺术形式“狮子衔剑”,被他以个人抽象语言化为诸多变化,一再呈现。

夏阳,《狮子》,2018年,雕塑

十年后(2002年),夏阳定居沪上。

“当年我们离开大陆,也不是一种选择。没有饭吃了。”如今回到上海,被夏阳称为“缘分”。

近年来,夏阳的创作显得更加轻松。他常常描绘风景、花鸟、山水与人物,带着一种返归本真的自在感。在这些作品里,经典的文人画意象与鲜明的民间艺术元素彼此交织:水墨的山水间,时常闪现出类似剪纸、皮影或年画的图像结构;西方绘画的材料与肌理,又与中国传统的写意笔法相互叠合。

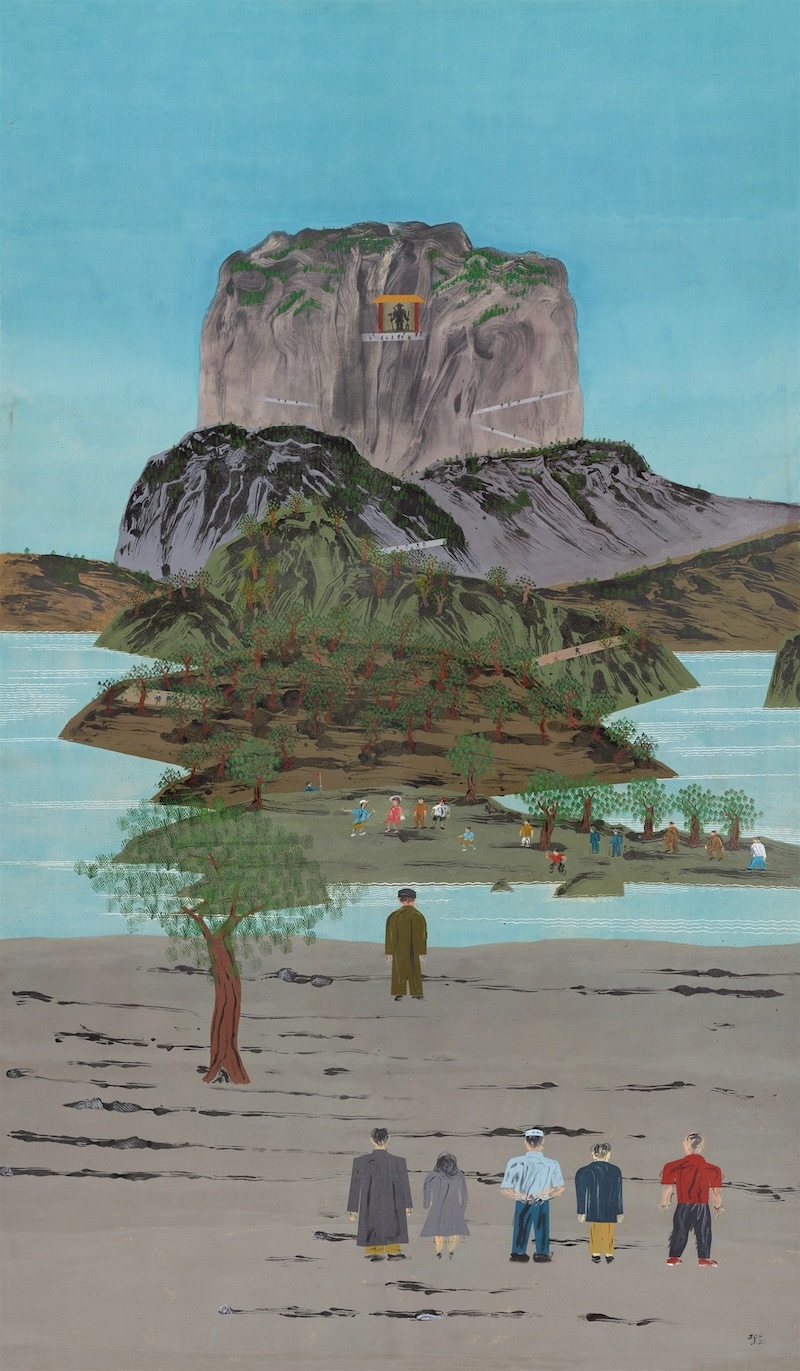

夏阳,《山水五》,2018年,布面丙烯及剪贴

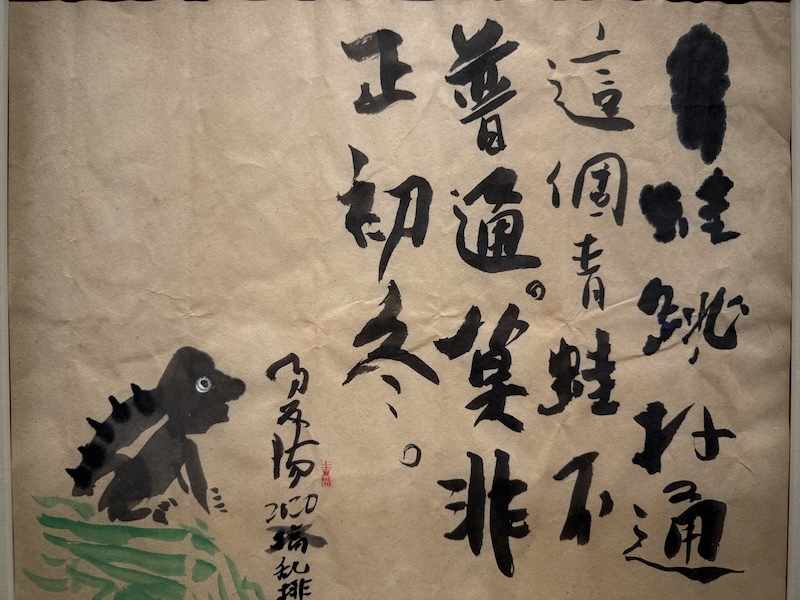

目前,夏阳正在画的是“杨香打虎”,这是一个中国民间故事。他计划在边上题字为“杨香说:要吃我爸,掐死你”。“现在年轻人都不知道这些故事了。”夏阳说,但“我生下来就被一层一层中国文化包裹住,没有哪一个让你这样画的,就是从小沁进去了。”

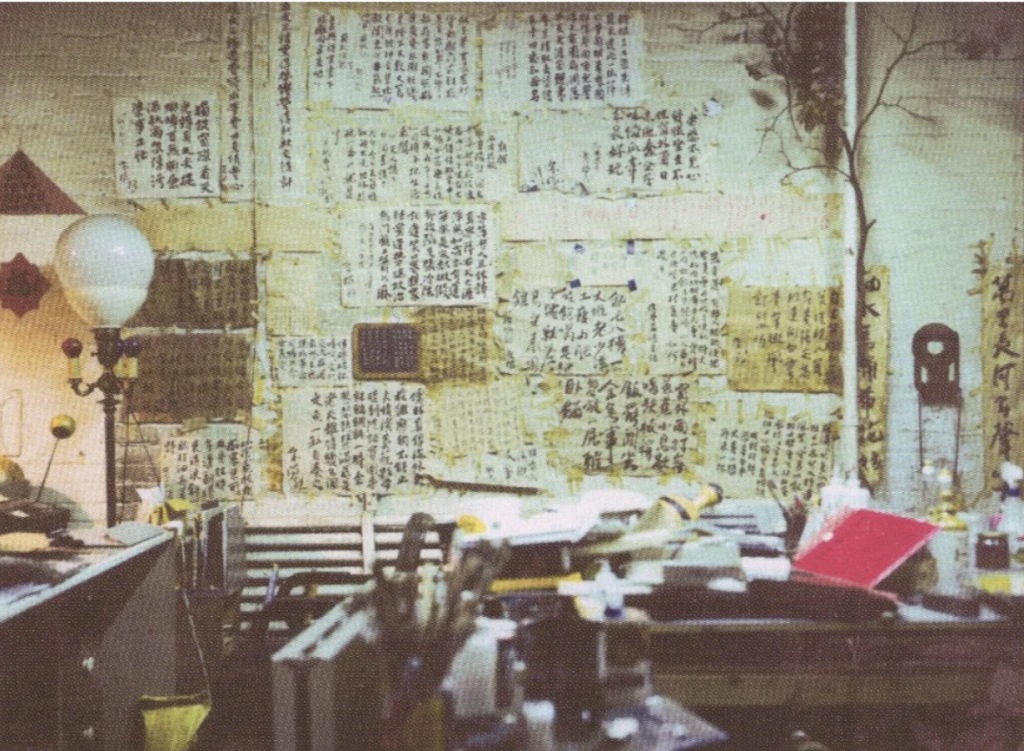

在这间画室兼公寓中,墙上贴的涂鸦式的书写、书架上的书、随意摆放的小摆件,都默默透露出夏阳的经历和与中国文化的连结。

夏阳书房陈列。

事缓则圆:材料的自由与民间的色彩

“要把材料改变。把思想搞活,重视民间。”

如今94岁的夏阳,承载着满满的人生风景。他戴着自己画的帽子,无比通透自在,又“随心所欲不逾矩”。

他会如老顽童般神秘兮兮地说,我给你看个法宝。然后,拿出一个写着“事缓则圆”的可乐瓶子说,这是我画画的“救命稻草”。里面装的是他自配、适用于丙烯的“缓干剂”。

“我现在用丙烯画画,各种材质上都能画。用这个可以把丙烯擦掉,也可以缓干;如果要速干,就用吹风机吹。”他笑着说。对夏阳而言,丙烯意味着松弛的节奏与开放的可能,让画不被材质所绑架。

夏阳,《山水六——农人碑》,2020年,布面丙烯及剪贴

他的“山水”是范宽的“巨碑式”,但用的不是宣纸,而是油画布;没有用墨,而使用丙烯和剪纸。当然,他并没有反对水墨,只是“因为材质所限,很难有新东西——中国画用宣纸,缺点是不能改,因此造就了模式化。类似斧劈皴、披麻皴,一落笔就是一套固定的模式,自由会受限。”他也认为,文人画很好,简简单单逸趣无穷,但“它只是中国美术的一部分,‘墨分五色’是不够的,色彩部分到了民间。老谈文人艺术,就等于至少少了一半的中国美术。”夏阳常常这样强调。他认为,民间艺术中包含着很多智慧,提出要多建民间艺术博物馆、更要把经典的民间艺术带入幼稚园,让孩子从小耳濡目染。

夏阳作品

不仅民间艺术的自发自在,夏阳也强调“书写”早于“书法”,“书写”本身发乎于情。而书写的线条,延伸出各种自由的形态,融汇于夏阳的雕塑之中。“中国讲‘似与不似之间’把‘似’的部分解散一点,让线就更自由一点,再加入媒介艺术,那就有宽阔的现代化的中国艺术。”

夏阳书房墙上贴着的“书写”。

夏阳用自制大底片相机拍摄的纽约苏荷区工作室。

想到2023年年初在上海当代艺术博物馆“丁立人、夏阳双人展”上,有记者问他,作品中文字的书写是否与个人经历有关?夏阳回答,“我不知道。或者你可以问问ChatGPT。”难以置信,这个回答出自一个当时92岁的人。

夏阳书房一隅

如今夏阳94岁了,更像是一位看似随性却饱含智慧的老顽童,他将屋中书架边角“坐着”的一个铝合金小雕塑称为“摄像头”,还自制了一套手机自拍设备,几乎每位来拜访的客人,都会收到夏阳出品的声控合影。

在“中与西、新与旧”的夹缝中,他不断尝试将碎片拼合,找到一条属于自己的创作之路。在这间高处的画室里,墙上的涂鸦、书架上的旧书,与他笔下的山水、毛毛人、门神一样,共同构成了一个宇宙,也成为他经历漂泊与碰撞之后的人生注脚。

夏阳,《九叶·三花·二虫·一蝶·一兔·一乌,是伴》,2012年,布面丙烯

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡夏阳,艺术