1941年,乔治·艾尔温·何克在中国工业合作协会工作。

“我的儿子并未在那天死去,他只是跨过了那扇死亡之门,步入另一段充满无限可能的人生。”在得知乔治·艾尔温·何克在中国逝去的噩耗后,他的母亲强忍悲痛写下了这句话。

1945年,年仅30岁的何克在甘肃山丹去世,没能看到抗战胜利的那一天。弥留之际,一向乐观的他用微弱的声音告诉一同援华的新西兰友人路易·艾黎:“我会熬过来的,可人生总有不测。我只有几件衣服、一个照相机,你把它们卖了,作为(培黎)学校的经费吧。”几小时后,这位在中国生活并战斗了7年的“洋校长”与世长辞。

是什么信念让这位毕业于牛津大学的英国青年放弃舒适生活,将自己的生命献给了万里之外的中国?在何克的外甥马克·艾尔温·托马斯的讲述中,《环球人物》记者找到了答案。

“雄鹰”离家

“我和舅舅何克的中间名都是‘艾尔温’。这是源自古凯尔特语的古老名字,意为‘睿智而高尚的朋友’。这也是我们家族纪念他的方式。”托马斯说。

1915年,何克出生在英国东部哈彭登镇的一个富裕家庭。他是家里最小的孩子,备受宠爱。在母亲不遗余力的教育下,他以优异成绩考入了牛津大学。

如果用一种动物形容何克的性格,那就是雄鹰。托马斯说,家人总会聊起何克小时候的一件事:一天,何克的父亲在书房朗读英国诗人特尼森的诗《雄鹰》,何克在一旁听得入迷。父亲问他:“你会如何描述鹰呢?”何克稍加思索后答道:“鹰就是苍穹中一道呼啸而至的光辉。”

“那时,他还不到10岁呢。”托马斯骄傲地对记者说。何克身上有股雄鹰般的“闯劲”,喜欢游历四方。1936年的大学暑假,他用打工赚来的微薄工资去欧洲旅行。他敏锐地注意到,在大萧条下,欧洲民众生活窘迫,法西斯主义借机泛滥。这一切让他更加渴望深入了解这个剧变中的世界。

机会很快来临。1937年,何克的姑姑、英国社会活动家穆里尔·莱斯特邀请他一起环球旅行,何克欣然接受,就此别离家乡。那年圣诞节,二人抵达日本横滨。此时,中国全民族抗战已经爆发。但何克观察到,日本社会有浓厚的军国主义气息,多数民众谈论日军侵华时,只会重复政府的虚假宣传。这让他深感不安。

一次,几名日本反战人士告诉何克,他们知道日本政府在向民众撒谎,“日本政府宣称,日军是去‘帮助’中国的。但事实是,中国军民正在与日军以死相拼”。托马斯说,一位反战人士恳求何克:“去中国!把那里的真相报道出来!让世界知道中国的土地上到底发生了什么!”

1938年3月,何克告别姑姑,一路颠簸来到中国汉口抗战前线。他的人生就此与中国紧密相连。

“我看到一个新的中国”

抵达汉口后,何克成为一名记者。1938年6月,武汉会战爆发。何克坚持在前线报道,是最后一批撤离武汉的外国记者之一。

托马斯说,为了与中国军民交流,何克自学中文。他真诚、开朗,获得了中国人民的信任,写出许多真实而具有现场感的报道。在一次对日军空袭的报道中,何克以一户在日军轰炸中丧生的夫妇作为切口,讲述中国军民在战争中遭受的苦难及迸发出的勇气:“他们(空袭的幸存者)知道,必须习惯更多的警报和袭击,必须不停地工作,才能在入侵者到来前守护好他们的家园。”

在美国记者史沫特莱的推荐下,何克前往延安和华北解放区进行实地考察。日后,他写下:“在这里,我看到了一个新的中国正在形成!”

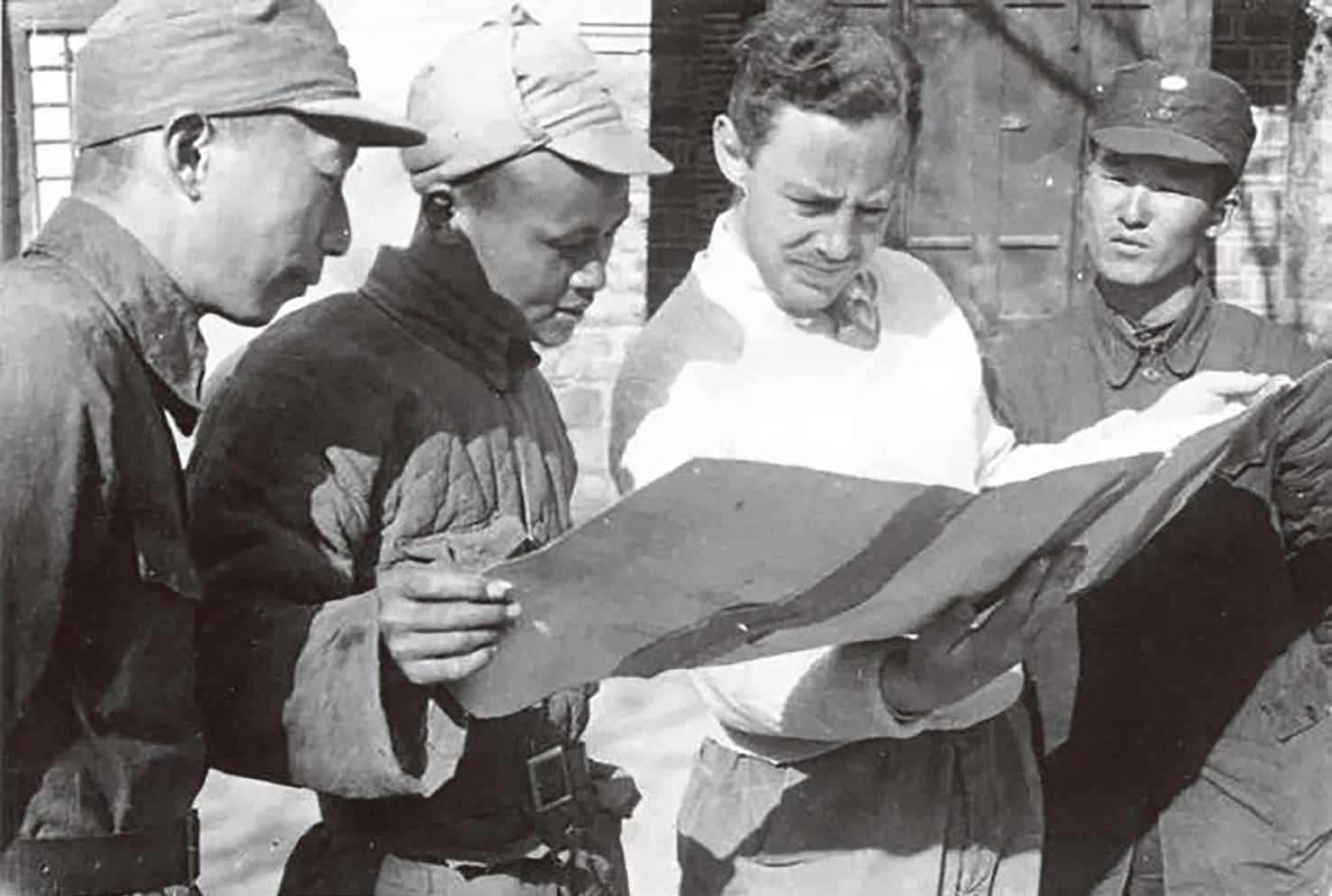

何克(右二)在晋察冀根据地。

在延安期间,何克抓住每一个机会与民众接触。在他眼里,延安是一个平等而民主的社会。干部与民众同吃同住,衣食毫无差别。八路军纪律严明,作战勇猛,“和民众几乎是一体的”。他还观察到延安学习氛围浓厚,每到夜里,学生、战士与干部都会在窑洞中上课、讨论。住在延安城仿佛身处于一所庞大的夜校。在一封信中,何克写道:“延安不只是一个地方,更是一种召唤。成千上万的年轻人来到这里,因为他们相信这里能改变中国。”

这些经历让何克对中国抗战胜利充满希望。他承认,刚来中国时,自己身上有一种“无意识的优越感”。但在此之后,他逐渐成为一名中国抗战的“局内人”。

1939年初,何克结识艾黎。艾黎盛情邀请他前往宝鸡担任新组建的中国工业合作协会的英文秘书,他欣然答应。在写给母亲的信中,他说:“现在是我为中国工作的时候了!”

“把我的一切献给培黎学校”

到宝鸡后,何克立刻投入工作,很快出了名。1941年,《工合战士》刊发《洋秘书何克先生》一文,其中这样描述他的工作状态:“如果你走过他的住处,就能听到‘嗒嗒嗒’打字机跳动的声音。如果有需要请他译述的文件,你只要和他详细说一遍,他就能很好地译述出来,对工作从不倦怠……”

后来,何克前往宝鸡市双石铺镇担任培黎工艺学校校长。“培黎”二字寓意“为中国的黎明培育新人”。这份工作并不轻松,学校此前已换过多任校长,始终难以摆脱管理不善等问题,发展举步维艰。聊起这事,托马斯幽默地用英国小说《哈利·波特》作比喻:“如果用一句话总结何克为学校带来的改革,那就是他把这所学校变成了中国的‘霍格沃茨(小说中的魔法学校)’。”

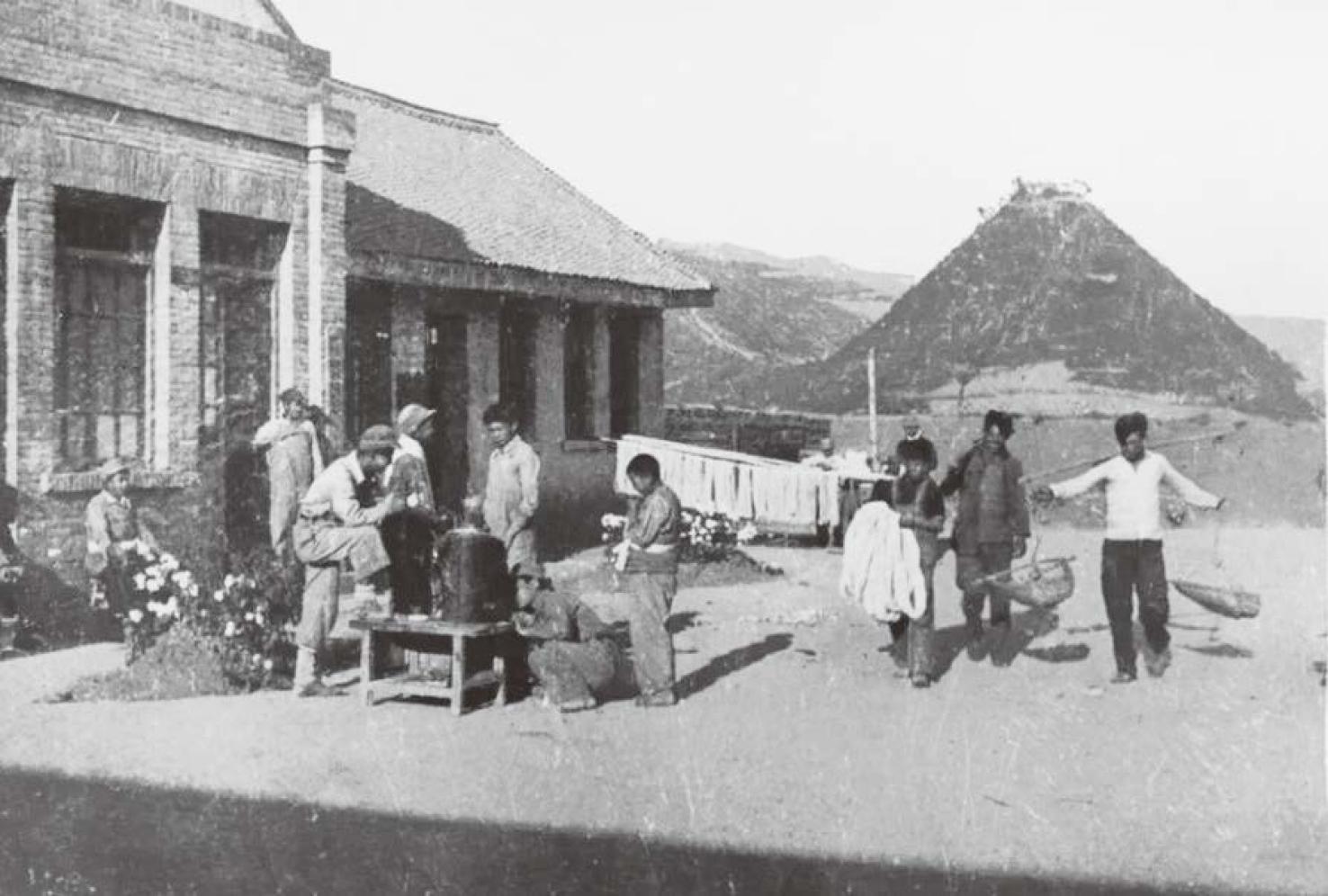

抗战期间的培黎工艺学校。

何克引进了先进的“蒙台梭利教育法”,既注重培养学生的主观能动性,又强调纪律性。当时,学校学生多为各地难民子女,地域隔阂严重。他将学生混编成多个“学院”,并设立集体评分制度——学生可通过参与活动、提升成绩、做好事为学院加分。这一举措迅速帮学生建立起集体荣誉感与友谊,学校的纪律问题迎刃而解。同时,他还自己掏钱购买耕地,组织学生参与农业生产。

担任校长期间,何克收养了4名中国学生。托马斯说,“我曾与他们见过面。他们记忆最深刻的就是何克的笑容和歌声。无论情况多么艰苦,何克始终带领学生保持积极乐观的态度。对于任何挑战,他都鼓励学生‘卷起袖子’,用实践解决问题。”

1944年,培黎工艺学校被迫搬迁。何克带着60多名师生跋涉1000多公里,抵达甘肃山丹重建学校。他在创作的一首歌中这样唱道:“我们在山丹获得新生,我们要坚持在这里,一直到生命的最后一天。”

正如歌中所唱,何克在山丹奋斗到了生命的最后一天。1945年7月22日,何克不幸因破伤风病逝。据艾黎回忆,在何克生命的最后几天,艾黎与几名学生一直陪伴在他床前。每次何克痉挛过后,就会请求艾黎为他朗读《共产党宣言》和《西行漫记》。弥留之际,何克忍着剧痛写下遗言:“把我的一切献给培黎学校!”

何克去世后,被安葬在山丹县。墓碑上,艾黎为他写下墓志铭:“他一生辛勤,使原本荒芜之地变得芳草如茵。”

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸何克,培黎工艺学校

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错