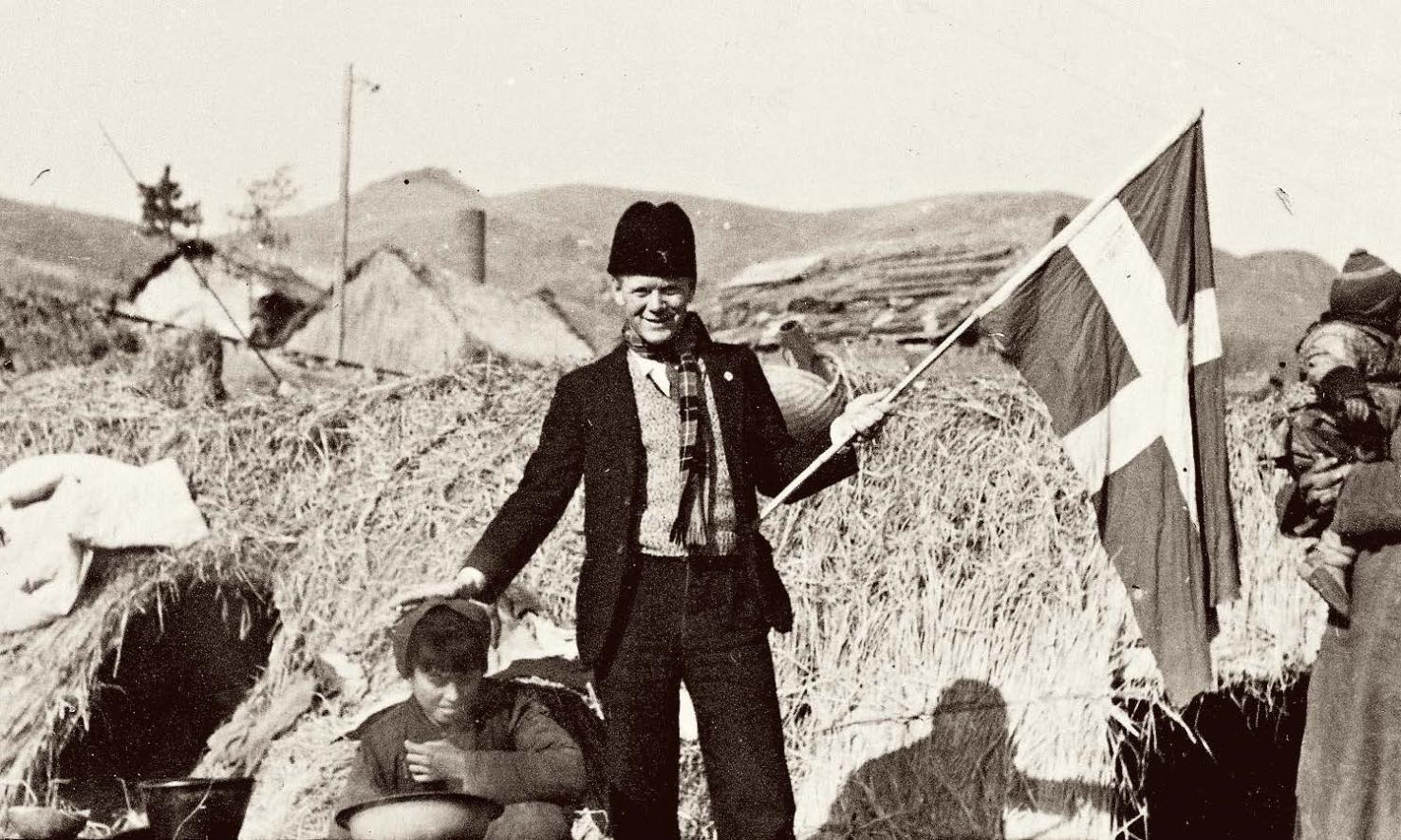

辛德贝格在中国留影。(陈民供图)

今年夏天,《南京照相馆》热映,银幕上的影像再次刺痛人们的记忆。有人在枪口下按下快门,有人将底片藏进衣襟,还有人冒死将影像送出城外……那些在废墟与血泪中拍下来的照片,是中国人用生命抗争的证据。

在这段硝烟翻滚、血色蔓延的历史中,一位远道而来的丹麦青年——贝恩哈尔·阿尔普·辛德贝格的身影始终为中国人民所铭记。他借助外国人身份,在南京的江南水泥厂及周边设立难民营和医院,庇护并救治了2万多名中国难民。临走时,他更是冒着生命危险,带走了记录侵华日军滔天罪行的照片与影像,后来跨越重洋向全世界揭露南京大屠杀的真相。

8月中旬,南京大学外国语学院德语系主任陈民及其团队受中国驻丹麦大使馆邀请,在丹麦首都哥本哈根布置“我的朋友——辛德贝格”展览。“几十年来,中国人民始终铭记他、纪念他。对我们来说,辛德贝格是一位朋友,是值得年轻人效仿的榜样。”陈民对《环球人物》记者说。

冒险小子

1928年,当轮船拉响汽笛,渐渐驶离丹麦的码头,17岁的辛德贝格长舒了一口气。上一次他离家出走,本想独自乘船前往美国,却在途中被父亲追回。这一次,他终于成功了。

辛德贝格先抵达美国,又辗转苏联,在格陵兰当过水手,也曾加入阿尔及利亚法国外籍军团做雇佣兵。1934年,他登上一艘开往中国上海的轮船,担任海员。航行途中,他因看不惯上级虐待海员同伴,与之大打出手。这场冲突意外地将他留在了上海。他在华懋饭店(今和平饭店)找了一份前台接待员的工作,后又应聘到一家丹麦牛奶公司。

1937年8月13日,淞沪会战爆发。彼时,辛德贝格正在美国度假,得知上海事态严峻后,匆忙赶回中国。“辛德贝格从小就外出闯世界,骨子里带着一种冒险精神,这也是他选择回来的原因之一。”陈民分析道。

当轮船抵达黄浦江口时,辛德贝格被眼前的一幕震惊了。9名中国人被日军押至码头,排成一列。紧接着,第一个人被砍下头颅,尸体悬挂在半空;第二个人被刺刀挑起,用力扔向码头边缘;第三个人被斩断双臂,重重推入江水中……码头上弥漫着愤怒与恐惧,辛德贝格心中涌起一股难以抑制的愤慨。

回到上海后,辛德贝格被英国《每日电讯报》战地记者史蒂芬斯聘用,成了他的司机兼助手。两人每天穿梭于上海的各个战区,记录前线的硝烟与战事。每一次从前线返回,辛德贝格总会尽可能多地带回受伤的中国士兵,将史蒂芬斯的新车用作“救护车”。

然而,在一次激烈的交火中,史蒂芬斯不幸被日军击中,当场殒命。辛德贝格在混乱中被子弹擦伤了腿,侥幸逃过一劫。此后,他又在丹麦F.L.史密斯公司找到一份新工作,并被派遣到位于南京远郊栖霞山东麓的江南水泥厂,看护厂里新引进的丹麦设备。

与暴行对峙

1937年12月2日,辛德贝格与德国人京特一起登上前往南京的轮渡。当他们抵达南京时,城内外已经拉响防空警报。日机整日在天上盘旋,少则五六架,多则二三十架。

为了防止日机轰炸,他们连夜请附近的裁缝缝制了德、丹国旗,高悬于水泥厂前后门,门口的牌子也改成了“德丹国合营江南水泥厂”。“辛德贝格还让人在厂房的屋顶上用油漆刷了一面巨型丹麦国旗,这对他们起到了一定的保护作用。”陈民说。

战事愈发紧张起来。12月9日,中日双方在栖霞山激战,日机连扔多枚炸弹,其中一枚就落在水泥厂附近,厂里的窗户都被震坏了。当晚,栖霞山沦陷。随后,日军开始到处“扫荡”,搜捕和屠杀所谓的“残败兵”,就连手上有老茧的青壮年平民也不放过。“见此情形,辛德贝格和京特本着人道主义精神,在江南水泥厂建立难民区,收留了大量中国难民和士兵,高峰时期甚至超过2万人。”陈民说。

辛德贝格在江南水泥厂守护中国难民。(陈民供图)

然而,日军频繁闯入工厂骚扰滋事,一天要来几次甚至几十次。有时,辛德贝格等人不得不“殷殷招待,相与周旋”,光是应付所需,一个月就要花掉三四百元;有时,他们直接厉声制止,挥舞着德、丹两国国旗,挡在难民前面据理力争。

1938年1月,辛德贝格骑摩托车带一名被炸伤的儿童前往城内就医,却被日军蛮横地挡住去路。他恳求日军帮忙将孩子送进医院,仍遭拒绝。辛德贝格不死心,趁日军不注意,绕行至太平门,带着孩子快速闯过岗哨。

受伤的难民与日俱增,却遭日军阻挠无法就医,辛德贝格和京特便决定在水泥厂设立小医院。后来,辛德贝格又多次冒险进城,向鼓楼医院、国际红十字会协调护士和药品。“农村不缺吃食,缺的是医生和药品。当时的南京城内有鼓楼医院,城外有江南水泥厂小医院,形成了两个‘医疗中心’。辛德贝格带领的江南水泥厂,不仅庇护难民,还起到了救死扶伤的作用。”陈民说。

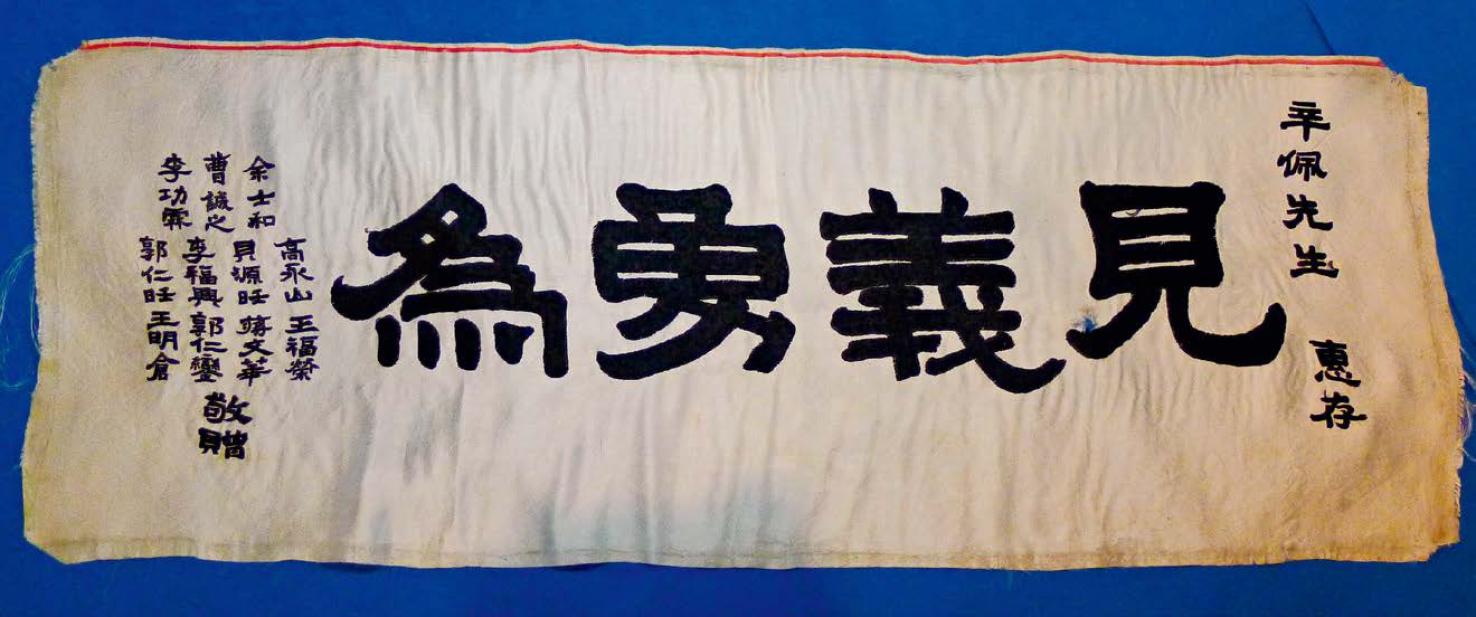

中国民众赠送给辛德贝格的“感谢状”。(陈民供图)

向世界揭露真相

“1938年1月23日,辛德贝格又来了一趟城里,带给我6个鸡蛋和20只活鸭。”时任南京安全区国际委员会主席约翰·拉贝曾在《拉贝日记》中多次提到辛德贝格。两人因救助难民相识,辛德贝格经常开车给拉贝送去城里短缺的吃食。

除了食物,辛德贝格还带去了栖霞寺难民的请愿书。“那封《以人类的名义致所有与此有关的人》详细记录了日军在栖霞寺附近的种种暴行。他们掠走了多少粮食、侵害了多少女性、毁坏了多少房屋,全都写得清清楚楚。”陈民说,拉贝随后将这些文件通过不同途径送往上海,成为日后揭露日军暴行的有力证据。

平日里,辛德贝格不是在难民区忙碌,就是开车在外面取证。他不时地停在田野边或公路旁拍照,偶尔碰到一两个幸存者,也会下车与他们交谈。跟在史蒂芬斯身边做助手的那段经历让他深知,一张照片能够胜过千言万语。

“当时,南京安全区国际委员会的约翰·马吉手中有一台16毫米摄影机,辛德贝格特地将他请到栖霞山录像、拍照。”陈民说。马吉先后拍摄的4盘胶片、共105分钟的镜头,是迄今为止有关南京大屠杀的唯一动态影像资料,其中就包括“栖霞山之行”。

1938年3月,迫于日本当局的压力,辛德贝格不得不离开南京。从中国到丹麦,再到美国,那些冒死拍下的照片和纪录片一直被他随身携带。

同年6月,第二十四届国际劳工大会在瑞士日内瓦召开。受中国代表朱学范邀请,辛德贝格来到这里,并公开放映了马吉拍摄的南京大屠杀纪录片。之后,他又逐一向观众解释影片细节。这大概是南京大屠杀影像资料第一次在国际上公开放映,也让世界看见了南京的血与泪。

辛德贝格在南京停留的时间只有短短106天,却为无数身处绝境的中国人点燃了生的希望。2019年,南京市将一尊辛德贝格雕像赠予他的家乡丹麦奥胡斯市。他站在“希望之门”中,张开双臂,面向东方,仿佛要将和平与友谊拥入怀中。两座城市,一东一西,相隔8000多公里,却在时空中遥相呼应,共同定格一个跨越国界、永不褪色的身影。

南京赠送丹麦奥胡斯的辛德贝格雕像。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸辛德贝格,南京大屠杀

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错