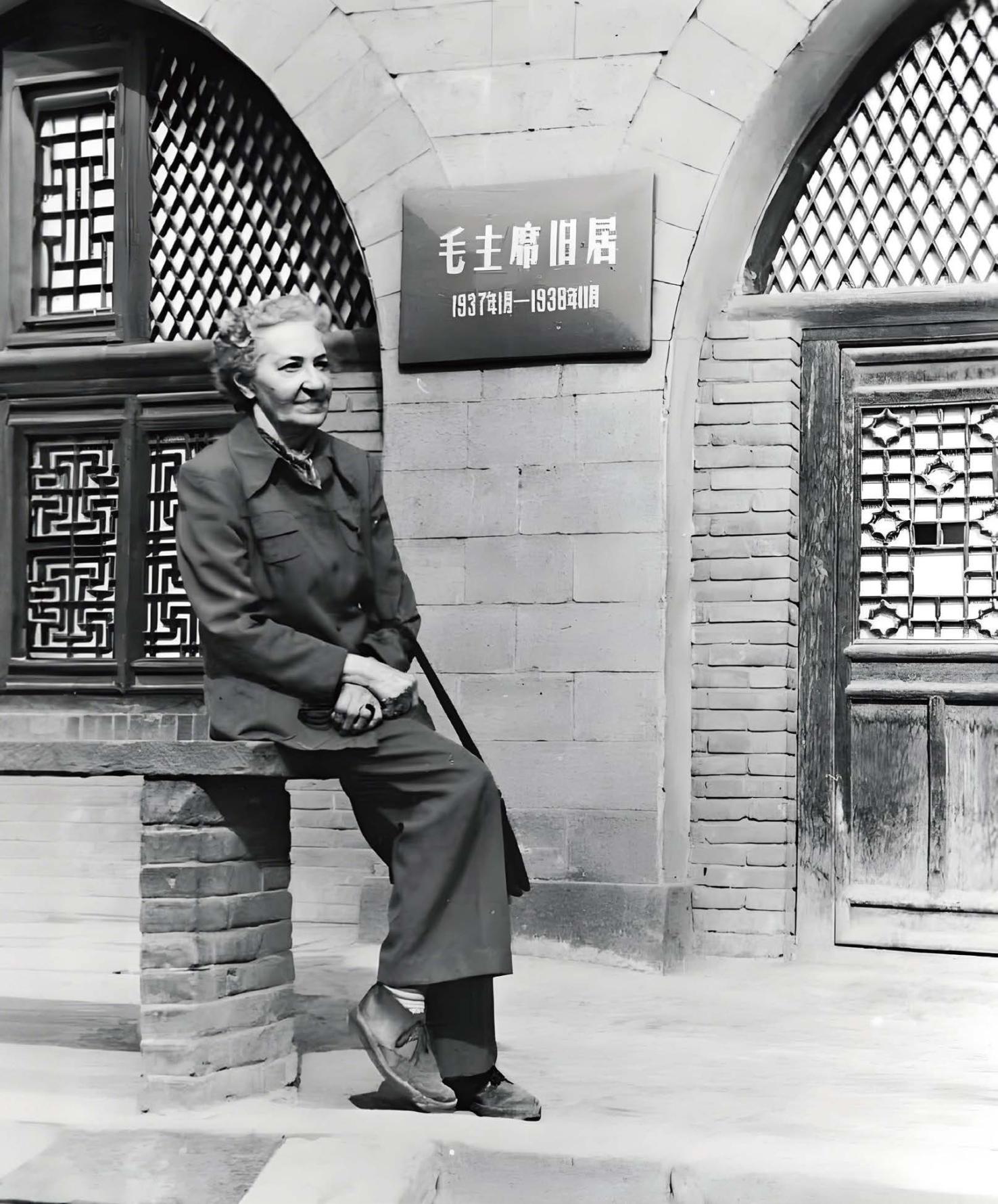

1979年,王安娜在毛主席住过的延安窑洞前。

在波澜壮阔的中国人民抗日战争中,有一位德国女性格外引人注目。她是周恩来信任的外联助手,是宋庆龄亲密的英文秘书,更是八路军物资运输的关键人物。她叫安娜利泽·施瓦茨,却有一个响亮的中文名字——王安娜。

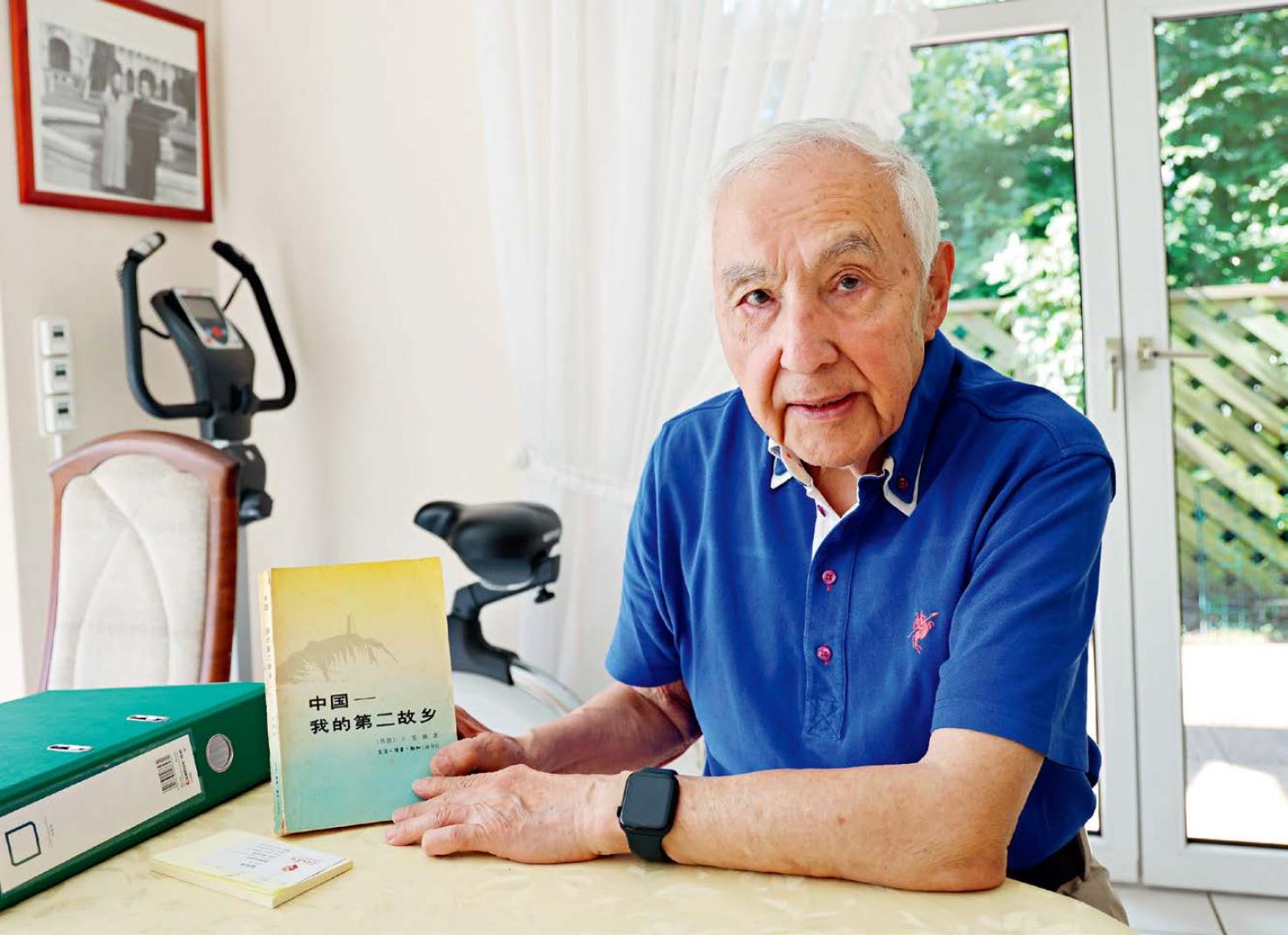

近日,《环球人物》记者专程前往德国汉堡西郊,在一栋建于20世纪90年代初的红墙黑瓦的小楼里见到了王安娜的儿子王黎明。午后的阳光洒落在庭院里,89岁的王黎明坐在母亲的老照片前,向记者讲述那段跨越国界的峥嵘岁月。以下为王黎明的自述。

从来不说NO

20世纪30年代,纳粹势力在德国崛起。正在读大学的母亲敏锐地察觉到法西斯的邪恶本质,多次公开发表对纳粹政权的不满,因而两次被盖世太保逮捕。为完成学业,她先后辗转4所大学,最终在奥地利格拉茨大学获得哲学博士学位。不过,她并未止步于学术的象牙塔,而是选择以实际行动对抗法西斯暴政。

求学期间,母亲遇到了来自中国的革命青年王炳南。两人因共同的反法西斯信念走到了一起,并回到中国参加抗日斗争。

我父亲是陕西人,我爷爷跟杨虎城家是世交。1936年西安事变前夕,父亲接到中共中央指示,回西安做杨虎城的工作。母亲毅然随行。当时的西安是一个相对保守的内陆城市,可母亲一点也不娇气,迅速融入当地生活,还学会了陕西方言。后来,她去重庆待久了,又学会了四川方言,所以讲起汉语来非常有趣和地道。

1937年七七事变爆发后,母亲跟着父亲转移到上海,投身中国红十字会和救国会的难民救助工作。她金发碧眼的外貌非但不是障碍,反而成了开展工作的特殊优势。

1938年,周恩来委托她完成一项重要任务:穿越日军封锁,将滞留在香港的国际医疗物资经越南海防港转运至内地。母亲开始奔走于上海、香港和越南海防港,积极与各方协调。面对故意刁难的海关人员,她总能轻松应对。她还发现海关负责人来自德法两国交界处,能讲德语,很快就与这群“老乡”熟络起来,顺利将物资转送到抗战一线。此后,母亲又多次帮助八路军运输医疗设备等急需物资。

母亲还曾完成宋庆龄交给她的一项特殊任务:到晋察冀根据地了解当地医疗情况。此行路途非常危险,环境更是恶劣,母亲身上长了虱子,却不以为苦,反以为乐。到达晋察冀根据地后,母亲见到了白求恩大夫,实地考察了当地的医疗卫生状况,回到重庆后向宋庆龄作了详细汇报。

无论在哪里,母亲从不嫌脏,更不怕累,对共产党交办的工作从来不说NO,总是想方设法去完成。因为她到过中国的许多地方,了解当地的实际情况,认为中国共产党代表中国的未来,中国只有在共产党的领导下才有前途。

让特务羞愧离去

我父亲担任过周恩来的助手,母亲则承担了大量外联工作。她巧妙地利用自己的外国人身份,周旋于国际人士之间,为中国共产党争取国际支持。

1941年春,美国著名作家海明威和夫人玛莎造访中国。一天,玛莎在重庆菜市场偶遇一个高个子女士,对方低声问她是否愿意见见周恩来。这个接头人就是我母亲。4月14日,在海明威夫妇离开中国的前一天,母亲带着他们穿过一条又一条曲折的小巷,甩开追踪,来到一间地下室,见到了周恩来。这次会面让海明威对中国共产党的抗日主张产生深刻认同,并在回美国后积极宣传。

而这只是母亲众多外联工作的一个小插曲,她还设法促成了印度国大党领袖尼赫鲁与中共代表的秘密会面。我母亲一直保留着与叶剑英、尼赫鲁的合照。

此外,母亲还利用自己的外语优势积极开展统一战线工作。在重庆,她加入宣传委员会,定期举行记者会,向驻重庆的英美等国外交机构和国际人士宣传中国共产党的抗日主张。她也会采访在中国的知名外国人,讲述他们亲眼所见的中国军队,撰写出版了《外国人眼里的中国士兵》一书,还出版了英文版,成为宣传委员会对外宣传的重要材料。

其实,在重庆的那段日子里,母亲是国民党的重点盯梢对象。她每次外出工作,总会被特务跟踪。性格直爽的母亲会直接质问那些人,为何从事这种卑鄙勾当。面对义正辞严的母亲,有些特务会羞愧离去。

我现在经常回想起重庆岁月。记得抗战胜利那天,八路军办事处所在地红岩村热闹非凡,我在那里学会了第一首红歌——《拥军秧歌》,现在都会唱:“正月里来是新春,赶上了猪羊出呀了门,猪啊羊啊,送到哪里去,送给那英勇的八路军……”

“亲爱的安娜”

1955年,48岁的母亲回到德国生活。临行前,周恩来说:“安娜,无论你是不是共产党员,你为中国人民做的这些事情,我们都不会忘记。”

母亲在德国的办公桌上,始终摆放着周恩来和宋庆龄的照片。1938年,她与宋庆龄相识,4年后加入保卫中国同盟,成为宋庆龄的英文秘书。自此,二人书信往来不断,直到1981年宋庆龄逝世。因宋庆龄为人低调,母亲从未向外界披露她们所从事的工作,我也知之甚少。直到母亲去世,我整理遗物时才发现她与宋庆龄的近300封书信,信的内容主要用英文书写,个别地方用了中文。

在第一封信中,宋庆龄称呼母亲为“亲爱的王小姐”,几周后的第二封信就变成了“亲爱的安娜”,这个亲密的称呼一直延续到最后一封信。有封信让我印象深刻,宋庆龄在信中写道,“我们终于可以自由呼吸了”。第二天,上海就解放了。

1945年9月8日,王安娜(左)陪同宋庆龄进入重庆桂园。

这些信件既是母亲和宋庆龄深情厚谊的历史见证,也生动地反映了20世纪中后期发生在中国的重要事件和人物活动。去年,我将它们捐献给中国中央档案馆,因为宋庆龄是中国人,所以它们应该回到自己的国家。

于母亲而言,中国是她精神上的故乡。回德国后,她将自己在中国的经历整理成回忆录《嫁给革命的中国》(早期译名为《中国——我的第二故乡》),并奔赴德国各地及奥地利、瑞士等国演讲,影响了许多人对中国的认知。

当地时间2025年8月16日,王黎明在德国接受《环球人物》记者采访。(刘仲华/摄)

我出生于1936年。童年时期,我未能经常与父母见面,当时觉得他们对我关心太少。但随着年龄增长,我逐渐理解了他们。在重庆,我亲眼看到日军炸弹炸塌防空洞,死难者众多,非常悲惨。父母为我取名“黎明”,这正是他们的希望,所以他们始终全心全意投身中国革命。

1989年母亲去世后,我和家人继续着母亲未竟的事业。我的女儿正在积极学习中国历史,特别是中国人民抗战史。为搭建好德中友好桥梁,我们矢志不渝。

采访结束后,王黎明合上厚厚的信夹,收起思绪,送别《环球人物》记者。那些珍贵的书信、照片和记忆与遥远东方档案馆里精心保存的信件交相辉映,共同守护着中国人民永不忘怀的历史——在中国最艰难的岁月里,一位德国女子选择了与中国人民并肩作战。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸安娜利泽·施瓦茨,王安娜

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错