“做着最柔软的生意,挺着最坚实的脊梁。”

100年前,一位杭州小伙大学毕业后不久,辞去安稳的教师职务,毅然“下海”创业。

数年后,他创业成功,声名大噪,产品远销海内外。

还是这位文质彬彬的年轻人,在日本侵略中国之际,做了一个最有骨气的决定:拒用日本原料,拒绝与日寇合作,却为此屡遭打击,产业尽散,最终抱憾离世。

这位“创业大学生”的名字,几乎每一位杭州人都耳熟能详——都锦生。有人说,“都锦生”是一个名字,一家企业,更是一种民族精神。

9月1日,杭州都锦生与西湖绸伞举办“再续前缘”的创新特展。现场,都锦生的后人,以及多位历史学者,为我们揭开不为人知的都锦生爱国往事。

拒绝合作,抵制日货

“织锦王”在悲愤交加中离开人世

1937年年末,日本侵略者分三路进攻,杭州城沦陷。为了在杭州站稳脚跟,日寇首先想到的就是找有社会影响的官员和企业家“合作”,让他们进“伪政府”就职。

都锦生,就是他们要拉拢的重要人选。

彼时,都锦生已是全国知名的丝织实业家。1926年至1936年这十年,都锦生“实业救国”,丝织厂的生产规模和工艺技术全国领先,不仅建立了多家分工厂,还在上海、南京、香港等13座城市设有销售点,产品远销东南亚和欧美。

日寇甚至已经安排好了位置,让他出任“杭州日伪政府工业科科长”。甚至,日寇希望通过“合作”,来控制这家颇有影响的丝绸企业。

都锦生的选择是,对于日寇邀约一律回绝,并做好了全家转移的准备。

都锦生的外孙,中国计量大学退休教授王晓林回忆说,都锦生早在“九一八”事变后,就开始拒绝进口日货,宁可选用价格更高的欧洲人造丝。“那年,工厂已经停工,为了躲避日本人,外公出乎意料来到下天竺的法镜寺,住了一星期。后来,全城都搜不到人的日本人,还是从报纸上得知都锦生全家平安抵达上海租界。”

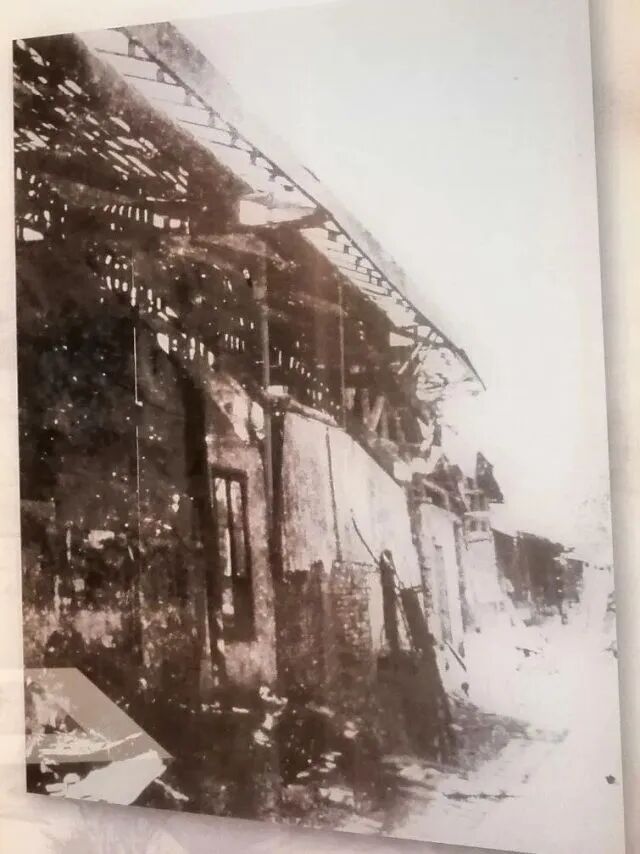

为了报复都锦生,日寇将都锦生的老宅洗劫一空,艮山门外的工厂也空置废弃。

“外公当时在上海还有一个分厂,规模虽然不大,加上杭州运来的部分设备,企业勉强还能运转。但等到1941年上海沦陷,工人、原料都紧缺,只能停工。全国各地的营业点,也难以为继。”王晓林说。

杭州学者丁云川补充说,淞沪会战中率领“八百壮士”死守上海四行仓库的谢晋元团长身亡后,悲愤满腔的都锦生实名敬献花圈。“都锦生的产品质地柔软,但他的民族气节,比谁都硬挺。”

屡受打击的都锦生,没能见到胜利到来的那一天。1943年3月,他突发脑溢血,含恨而终,年仅45岁。弥留之际,他留下遗言:“回杭州,魂归西湖安葬。”

都锦生去世后,工厂由家人帮忙接手,惨淡经营。幸运的是,都锦生丝织厂熬过了战争,并最终一路发展成为中国最大的丝织工艺品企业。

“创业大学生”也是“文旅推荐官”

他的产品始终离不开“杭州元素”

都锦生是怎样一步步成为中国的“织锦大王”的?现场,许多专家学者用时下流行的话语形容这位“90后”。

比如,他作为一名“创业大学生”,成功打造了属于自己的“个人IP”品牌。都锦生毕业于浙江甲种工业学校(浙江大学前身)机织专业,毕业后,放弃教师职业,在茅家埠的老家开始创业之路。

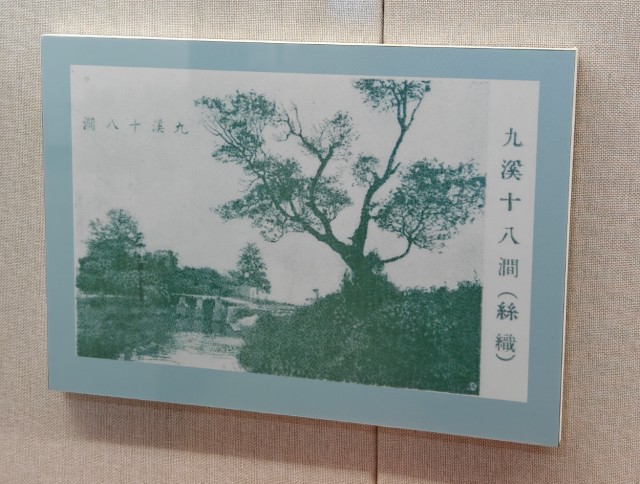

后来,都锦生的父亲在上海购买了一台稀罕珍贵的照相机。此后,都锦生拍下了平湖秋月、苏堤春晓、三潭印月等诸多风景。爱好与专业结合,让他创新发明了风景人像画丝织法,也就是“风景织锦画”。

可以想象,在照片都不普及的当时,印着“照片”的丝织产品是有多新奇。新颖别致,价格不高,这款产品大受来往灵隐寺的游客欢迎,也让都锦生赚到了创业的第一桶金。

“杭州的美丽风景,就这么通过他生产的织锦画销往全国,甚至漂洋过海,让很多人都知道中国杭州有如此美景。按现在的话讲,都锦生就是那个年代的杭州文旅推荐官。”杭州都锦生实业有限公司董事长王中华说。

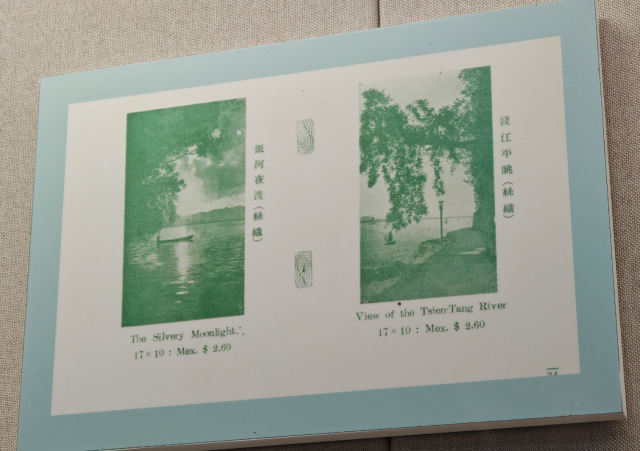

让都锦生丝织真正出名的是两次参展。1926年,由都锦生织造的唐伯虎古画织锦《宫妃夜游图》在美国费城国际博览会展上荣获金质奖章,一时蜚声中外,直接打进了国际市场。

“三年后,也就是1929年杭州第一届西湖博览会,专门给都锦生安排了专属的大陈列室。这下,许多国人被《宫妃夜游图》所震撼,都锦生的名号进一步响彻全国。”丁云川说。

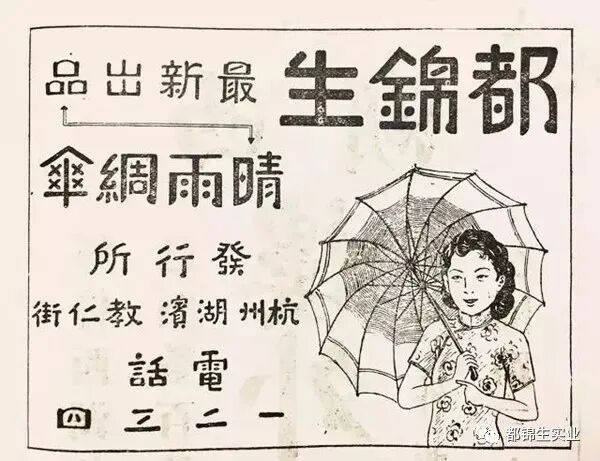

都锦生爱用杭州本地的原材料,也是出了名的。除了丝织选用杭产桑蚕丝外,还有鼎鼎大名的西湖绸伞,1928年都锦生原本从日本订购一大批钢制伞骨,但成本太高,销路不好。后来,他改用富阳鸡笼山的淡竹作为伞骨材料,伞面则绘成西湖十景,轻巧实用,质量上乘的竹制工艺品很快就成了流行的标配。

百年后的西子湖畔,我们仍然能见到许多年轻女性撑着这样的绸伞,可见“经典永流传”。

只可惜,都锦生半生心血,却被一场侵略战争所夺走。

坐落在西湖边的都锦生博物馆

用织锦见证中国百年复兴

都锦生的名气很大,但很多人不知道,都锦生织锦博物馆,就低调坐落在热闹的武林夜市后面。拐两步,往外走便是西湖。

这是我国第一家专题织锦博物馆,以近千件实物和图片详细介绍了都锦生的一生,以及中国丝织的发展过程。刚才提到的《宫妃夜游图》,也能在这里看到。

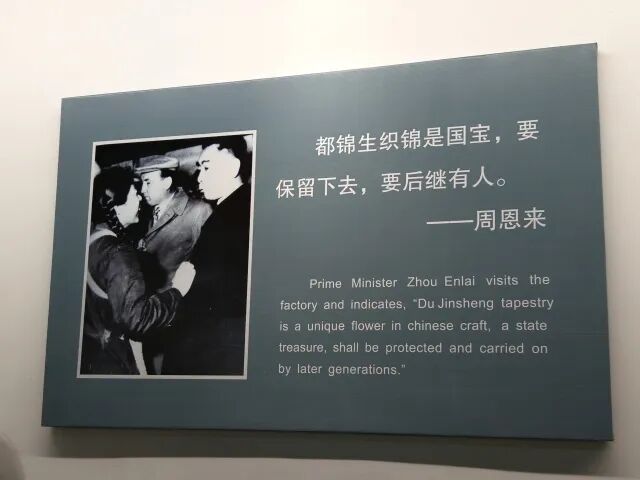

老杭州人都知道,这一带原先属于都锦生丝织厂。如今,厂区的路也被叫作都锦生路。1997年,都锦生公司将老车间厂房改造成了博物馆,对外开放。在博物馆进门处,还有中国美院专家制作的《周恩来总理和织锦女工》《都锦生创始人》两座铜像。

王晓林也说,每年他会陪着91岁高龄的母亲来杭州几次,每次来也一定会到博物馆转转。“博物馆进门,左手边的全家福,是外公1942年在上海拍的。我母亲就是左边第二位。来到这里,其实对母亲来说也是回到了杭州的娘家。”

记者了解到,本次“再续前缘”展览在都锦生博物馆举办,从9月1日正式开始,到12月底结束,全程免费,无需预约。

在整个展览期间,也会开展各类西湖绸伞技艺的体验活动,希望用这样的方式,让大家对西湖绸伞,对都锦生有更全面的认识和了解。

由热心市民捐赠,购置于20世纪30年代的西湖绸伞。

国家级非物质文化遗产伞制作技艺(西湖绸伞)国家级代表性传承人宋志明

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡都锦生,杭州,西湖绸伞