当秋风吹过干休所的古槐树,叶隙间漏下的阳光落在手机屏幕上,老战友罗小兵那篇缅怀文章的标题忽然就映入眼帘——《八路军女战士——母亲衣向璞的革命精神永存》。群里点赞互动的消息还在不断跳动,有人说"读得眼眶发热",有人说:"向老八路女战士致敬!"也有人感叹"这才是真正的战斗青春"……我握着手机静坐良久,恍惚间竟像看见80多年前,那位14岁的姑娘站在高小教室的窗前,身后是日寇铁蹄踏碎的山河,身前是红旗漫卷的战场。

抗日战争时期的八路军女战士衣向璞,多像电影《战火中的青春》里女扮男装的高山。

1938年的夏天该是燥热的。山东蓬莱县城郊外的田埂上或许还留着未收的麦茬,却已闻得到硝烟的味道。县城里14岁的衣向璞该正握着笔杆,课本里"国家"二字还带着油墨香,窗外传来的却是"鬼子进村了"的哭喊。她放下笔的那一刻,该没有丝毫犹豫吧?后世的我们总说"少年意气",可在那个山河破碎的年代,"意气"从来不是空泛的冲动——是高小课本里"天下兴亡"的字句刻进了骨血,是她的家族历史与明代抗倭寇英雄戚继光紧密相连,是看见乡亲扶着伤员躲进地窖时,攥紧了拳头的疼。她瞒着家人偷偷跑去找八路军,穿一身洗得发白的灰布军装,领口的风纪扣系得严严实实,别人问她怕不怕,她仰头笑的样子,该像极了田埂上迎着风长的野菊,纤弱,却倔强得不肯折腰。

次年入党时,她该对着党旗宣誓。或许那面党旗只是块染了红墨水的粗布,可她念"为共产主义奋斗终身"时,声音一定没有丝毫颤抖。更让人动容的是她折返敌占区的那趟路——敌寇在城门设了岗哨,刺刀闪着冷光,她乔装成走亲戚的村姑,兜里揣着给二姐衣洛夫的字条。见到二姐时,姐妹俩该是隔着柴门对望,她没说太多道理,只讲"部队里有好多像我们一样的年轻人,大家都想把鬼子赶出去"。后来姐妹俩并肩走出城门,身后是渐渐远了的家,身前是看不清的战场,她们的脚印落在黄土路上,像两枚紧紧挨着的钉子,把"家国"二字钉在了青春的开端。

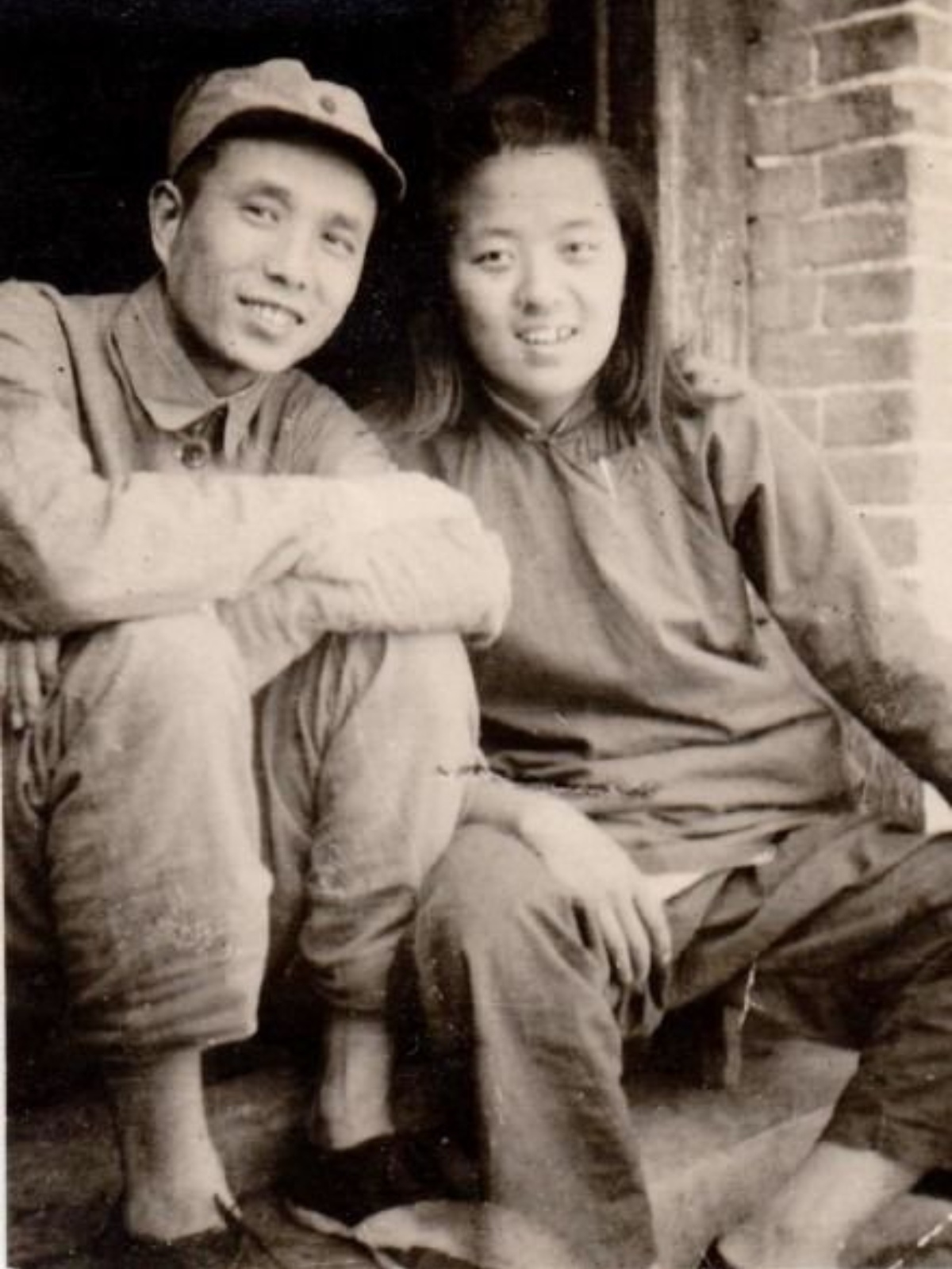

抗日战争时期的衣向璞、罗义淮伉俪。

胶东抗大时期,衣向璞(时任卫生队副指导员)与爱人罗义淮(时任宣传股股长)在驻地楚留店村河滩前留影。

总有人问,那样年轻的生命,何以敢直面刀枪?直到读马石山突围那段,我才真正懂了什么是"信仰淬骨"。1942年的冬天,胶东的山风该像刀子似的刮脸。日军指挥官冈村宁次的"拉网扫荡"把抗日军民困在马石山,篝火在山坳里烧得通红,映着鬼子狰狞的脸,枪声时不时划破夜空,像在撕扯黑布。衣向璞那时已是抗大一分校三支校卫生队副指导员,参军4年,她见过战友倒在担架上,见过药品短缺时用草木灰止血,见过鬼子屠杀无故老百姓。可这一次,她和两个年轻的男卫生员被围在山窝里,丈夫罗义淮在另一处阵地失联,周围的枪声越来越近,连空气里都飘着硝烟和恐惧。

两个小战士攥着枪的手在抖,衣向琪却摸出三枚手榴弹,一枚塞给这个,一枚递给那个,自己攥着最后一枚,声音轻却稳:"沉住气,咱不当俘虏。"她蹲在石头后看了很久——敌人的枪声总在暗处响,篝火旁反而很安静,那点光亮在黑夜里明明灭灭,别人看是陷阱,她却忽然站起身:"从这儿冲。"后半夜的风更冷了,吹得篝火火星子乱飘,她领着两个战士猫着腰,脚踩在枯草上几乎没声音,快到篝火旁时,远处哨兵打了个哈欠,她猛地挥手,三人像离弦的箭冲过缺口。直到跑出很远,听见身后传来气急败坏的枪声,她才靠在树干上喘口气,回头看两个小战士眼里的光,那光里有庆幸,更有对她的敬——那一刻,她不是"副指导员",是黑夜里掌灯的人。

可信仰从来不是只有"勇",更有"舍"。1943年冬,衣向璞生第一个孩子时,她该还在转移的路上。土炕铺着干草,卫生员用煮过的剪刀剪断脐带,婴儿的哭声细弱却清亮,她刚把孩子抱在怀里亲了亲,就听见"鬼子来了"的急报。担架员抬着她跑,山路颠簸,孩子被颠得要哭,她的心一下子揪紧——那哭声要是被敌人听见,担架上所有的伤员、卫生员都得暴露。她咬着牙,把棉被一角轻轻捂在孩子口鼻上,手指抖得厉害,却不敢松。直到跑到安全地带,她慌忙掀开棉被,孩子小小的脸已经青了,再也不会哭,不会动了。

文章里说"衣向璞没有悲伤,擦干眼泪继续战斗",可我总觉得,那眼泪是落在心里了。哪个母亲不爱孩子?可她怀里的是孩子,身后是更多人的孩子——她若停下,多少家庭要像她一样失去亲骨肉?她把孩子埋在山坳里,没立碑,只记住了那棵歪脖子树,转身跟着部队走时,背影该比山风还冷。后来她又有了孩子,却总在夜里惊醒,摸一摸身边孩子的鼻息才敢睡——那藏在坚硬里的柔软,是信仰最疼的模样,支撑着她挺过了常人无法想象的痛苦。

透过衣向璞令人动容的事迹,我仿佛看到她和无数革命先辈一样,用鲜血和生命向世人证明:信仰不是与生俱来的东西,而是在理想信仰淬炼下形成特有的品质,当信仰融于灵魂,就能激发出超越生理极限的坚韧顽强,凝聚起排山倒海的力量!

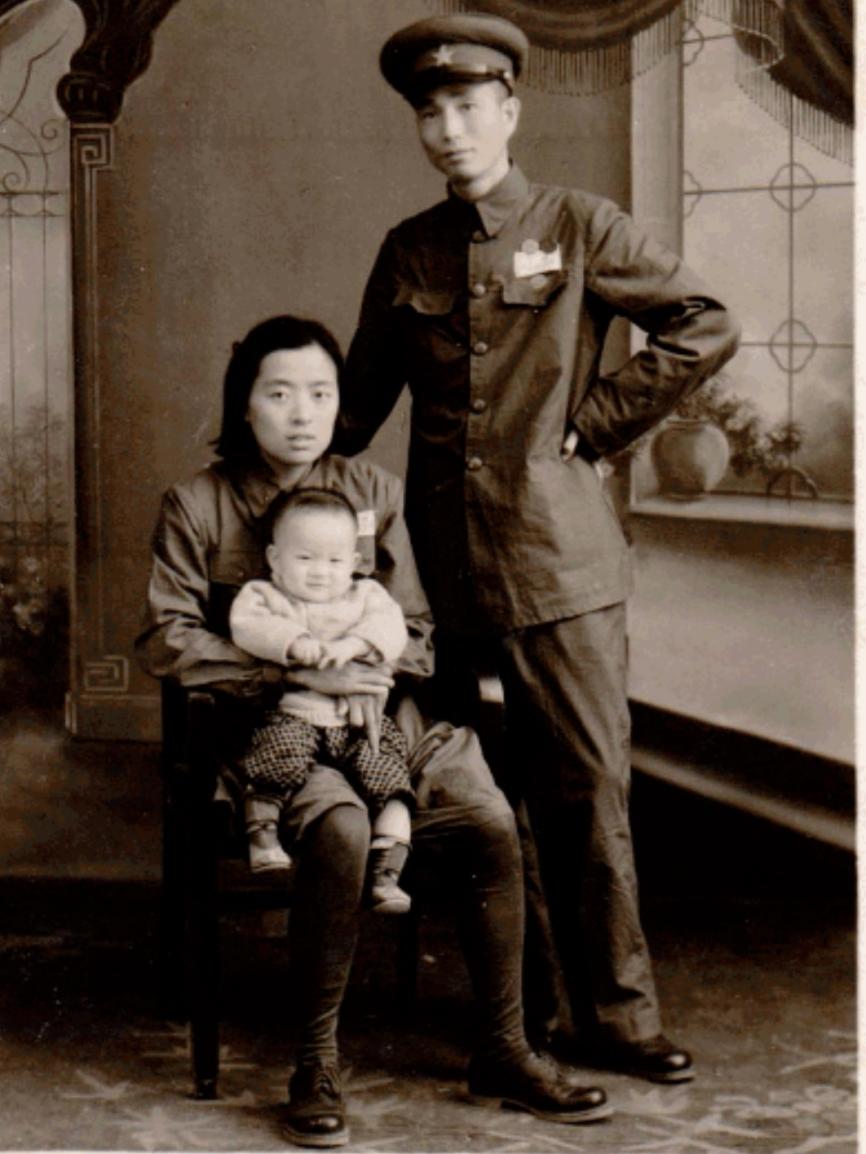

解放战争在华东野战军九纵(27军前身)时期的衣向璞(时任供给部协理员)、罗义淮(时任宣传部部长)合影。

到了解放战争时期,她和丈夫成了华野九纵的"战地伉俪"。丈夫罗义淮是华野九纵宣传部长,她是供给部协理员,他在阵前写动员稿,她在后方筹粮草,偶尔在战地医院碰面,递个热窝头,说句"小心点",转身又各奔东西,一年到头聚少分多。他们不是不爱,是把爱揉进了"听党指挥"四个字里——他信她能守好后方,她信他能带兵打仗冲锋陷阵,而俩人都信,跟着党走,总有一天能让自己孩子和天下所有的孩子都能在和平环境里长大。

新中国成立初期在华东军大的衣向璞(时任华东军大子弟小学副校长兼教导员)罗义淮(时任华东军大教育部副部长兼高干团政委)夫妇,怀中抱着一周岁的长子罗小兵。

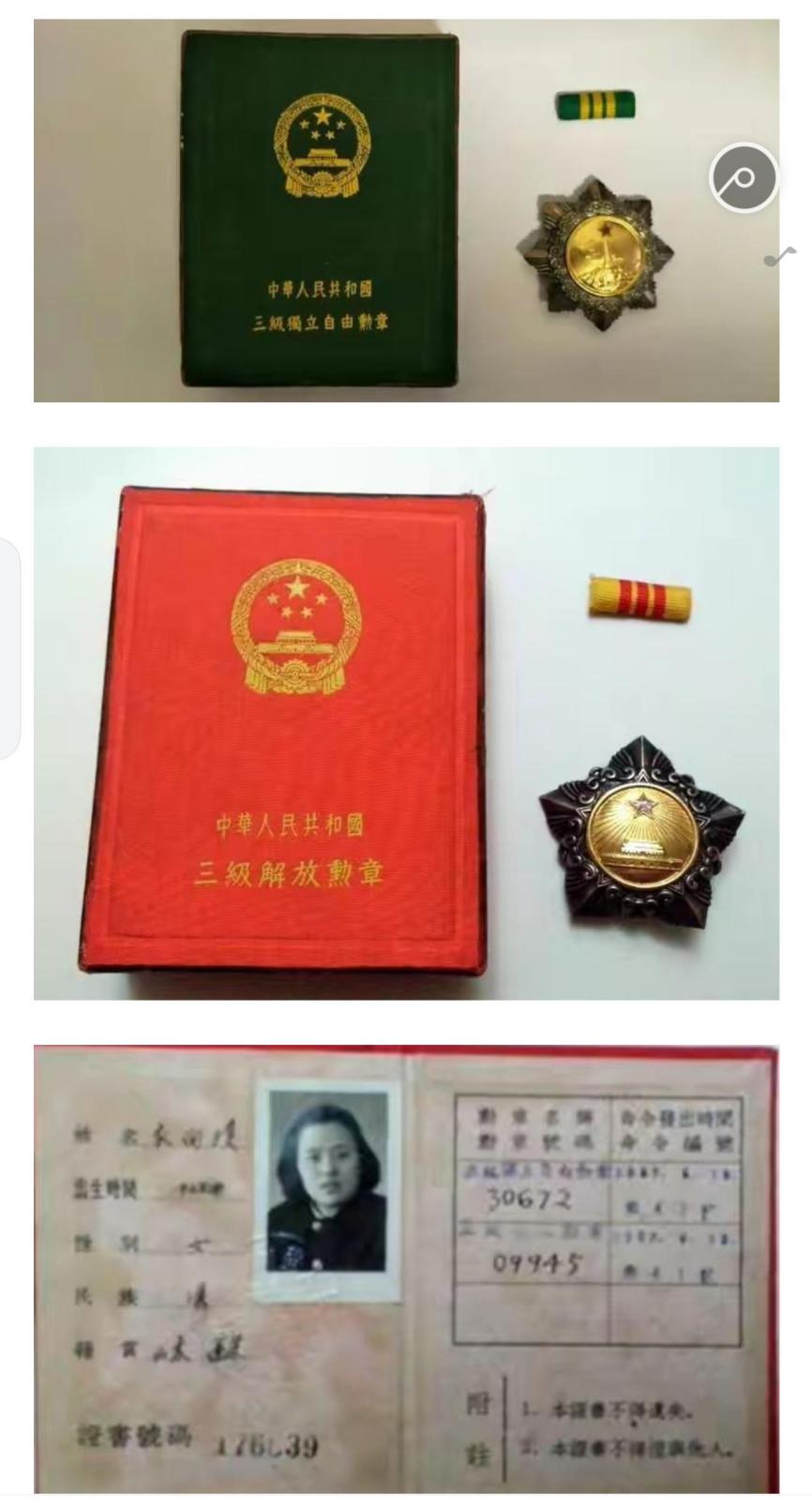

新中国成立后,他们住进了部队大院,衣向璞成了"衣大姐",罗义淮被提升为原昆明军区后勤部副政治委员。有人说衣向璞该提职了,她却总摆手:"俺是土八路,能为国家做事就好。"副团职和副处岗位上干了数十年,直到1983年离休才享受厅局级待遇,她从沒怨言。办公室的抽屉里放着两枚勋章——1955年授衔时,她没穿中校礼服,却捧着三级独立自由勋章和三级解放勋章,用布擦了又擦。有年轻人问她"您立了那么多功,咋不争呢",她坐在藤椅上笑,阳光照在她满头白发上:"功是部队的,是党给的,俺一个当兵的,争那些干啥?"她的平易近人不是刻意做出来的,是从战场带下来的习惯——当年在卫生队,她给伤员喂饭,和小战士抢着背药箱,那些刻在骨子里的平等与纯粹,让每个接触过她的人都觉得很温暖。

我军1955年授衔时,衣向璞集体转业,虽未授予军衔,被授予三级独立自由勋章和三级解放勋章及证书。

那年,衣向璞服从组织决定,集体脱了军装,转业到地方投身教育,在学校里教孩子们认"国旗"二字,讲马石山的抗日战斗故事,讲到牺牲的战友时,声音会轻下去,却从不说自己的苦。有学生问"奶奶,您年轻时怕不怕",她指着窗外的红旗:"怕过,但看见这旗子,就不怕了——旗子在,希望就在。"直到她离开人世的那天,原中央军委副主席迟浩田题的挽帐挂在灵前:"衣向璞大姐永远活在我们心中。"遗体告别大厅里那副挽联最是动人:"十四岁投笔八路,历尽寒暑,侠女忠勇抗倭寇;六十载献身教育,春催桃李,良师盛誉享神州。"从14岁到77岁,她的一生像一条河,源头是少年报国的热血,中途是战火里的坚韧,下游是和平年代的温润,最终汇入民族的江海,却始终清澈。

合上此文时,手机群里还在聊衣向璞的故事,有人发了张她晚年的照片——坐在花丛里,穿件蓝布褂子,笑起来眼角的皱纹像花。我忽然想起方志敏在牢里写《可爱的中国》,"朋友,我相信,到那时,到处都是活跃跃的创造,到处都是日新月异的进步";想起赵尚志在冰天雪地里喊"还我河山",血染红了白雪;想起赵一曼给儿子写"母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你"——他们不是孤立的英雄,是同一群人,一群把信仰揣在怀里,敢用生命去换明天的人。

如今的年轻人总说"青春该是什么样",或许答案就藏在衣向璞的故事里。不是锦衣玉食的安逸,不是空洞的口号,是14岁敢扛枪的勇,是马石山敢突围的智,是埋了孩子仍向前走的韧,是离休后仍教书的暖。她的青春没有化妆品,没有流行歌,却有比星辰更亮的信仰——那信仰让她在黑暗里不慌,在奉献时不怨,在平淡中不悔,也让后世的我们明白:所谓"精神永存",从来不是刻在碑上的字,是有人曾用一生证明"爱家国"三个字有多重,而后辈接过这份重,继续往前走。

窗外的风还在吹,古槐树的叶子沙沙响,像在说很久很久以前,有个叫衣向璞的姑娘,把青春种子洒进了战场,长出了我们今天的和平。而她和无数像她一样的先辈们,就像天上的星,不管过多少年,总在夜里亮着,照得后来者的路,一片清明。

英雄情怀,烙印于心,历久弥深!

作者简介:徐生,湖北黄冈人,职业军人,军旅作家,著名军事记者。先任职于空军运输航空兵某团机械师,师政治部宣传科干事,后在原武汉军区空军政治部宣传部、原广州军区空军政治部宣传处、军委空军政治部宣传部任干事、科长、处长等职。上世纪八十年代末调入解放军报社,历任编辑、组长、政治工作宣传部副主任、代主任,记者部主任、高级记者,专业技术4级。长期组织和担负党和国家以及军队重大政治、军事活动采访任务,组织参加一系列全国和军队重大典型报道。荣立二等功1次,三等功10次。著有报告文学作品集《高歌在九天》《独腿飞天人》《飞之魂》《生命之光》《雪莲花颂——空军雷达学院毕业学员戍边纪实》《甘巴拉凯歌——世界海拔最高人控雷达站》《神仙湾壮歌——世界海拔最高哨所》《中越边境大扫雷》《松嫩壮歌——98东北三江抗洪实录》《惊天动地战汶川》《三军挥师玉树》《中国大阅兵》等多部。新闻作品获中国新闻奖特等奖、一等奖、二等奖,《今日铁军还姓“铁”》等作品和专栏被中国新闻年鉴收藏。被表彰为“全国98抗洪抢险先进个人”,获中共中央宣传部等五部委授予的“全国优秀新闻工作者”荣誉称号。

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺衣向璞,八路军女战士

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错