有国外学者曾言,中国人的生命记忆里,始终镌刻着14年抗战的印记。当纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的热潮涌来,纸媒与网媒以“弘扬伟大抗战精神、汇集民族复兴力量”为主题铺展纪念图景时,一个问题也随之浮现:当历史的宏大叙事已为人们熟知,文学该以怎样的姿态吸引读者?

《解放军报》长征副刊上发表的《一名妇救会主任的抗战记忆》

今年7月18日《解放军报》长征副刊上,资深媒体人范江怀的长篇纪实文学《一名妇救会主任的抗战记忆》给出了答案——首推细节,以细节为笔,为历史人物注入“呼吸感”。这篇作品未用后来者讲述历史时惯用的全能视角,而是化作“在场者”,以“现在进行时”的叙事节奏,跟着老八路刘毅的脚步走。读文中文字,仿佛能看见16岁的刘玺珉脱下学生装、换上灰布军装时的毅然,听见她将名字改为“刘毅”时,那藏在改名里的、对抗日的执拗信念;能跟着她腰别毛瑟手枪,穿梭在滹沱河两岸的农村,看她秘密动员群众时的恳切,看她与妇女们一起建“堡垒户”、护伤员、传情报时的矫健身影。

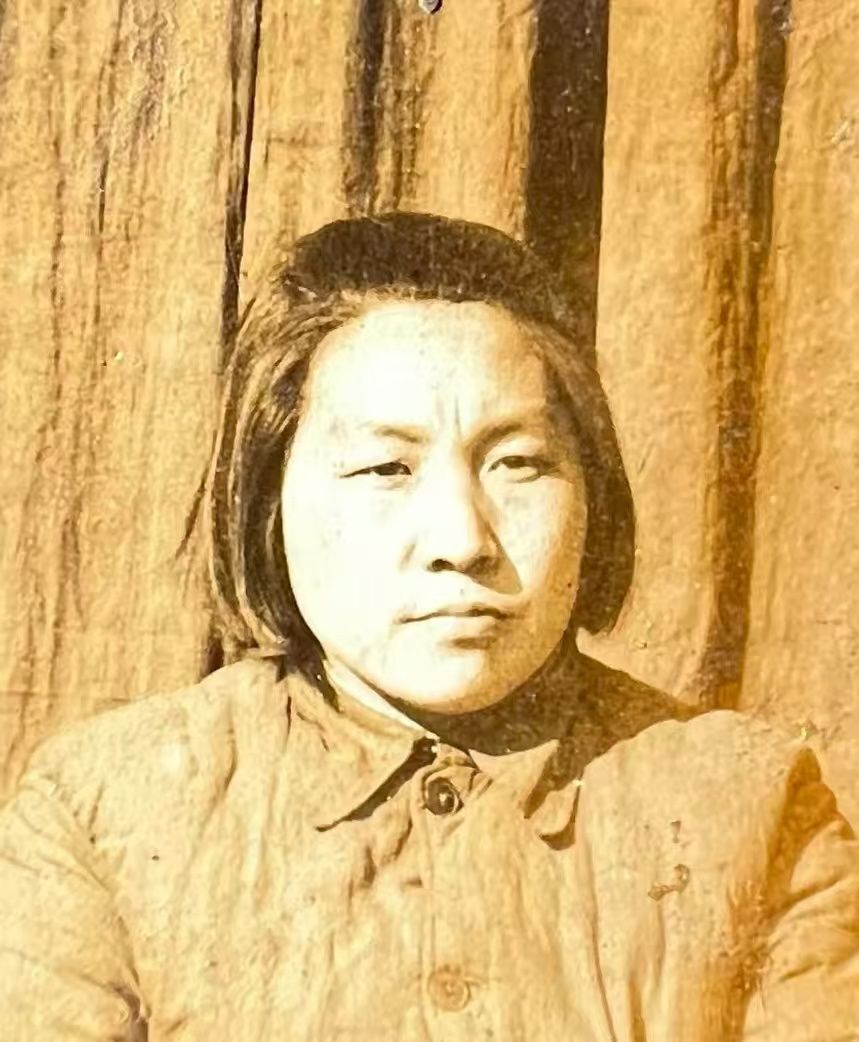

照片正中间的女同志为刘毅

这些细节从不是生硬的堆砌。作者将刘毅组织地雷战、地道战的果敢,带队伍如麻雀般忽聚忽散抗敌的机敏,都融在她的人生际遇里——她是妇救会主任,是中共县妇委书记,更是烽火里一个有血有肉的人。没有刻意拔高的抒情,只凭“她如何走、如何做、如何想”的细节铺陈,刘毅便从历史的书页里鲜活起来:她会为动员群众费口舌,会在穿梭险境时攥紧枪,也会在看到“堡垒户”为伤员端来热粥时,眼里落进一点暖。这种“鲜活”,便是“呼吸感”——不是符号化的“英雄”,而是让读者能触到她的体温、懂她的赤诚,甘愿跟着她的脚步,走进那段烽火岁月的真实。

战争年代的刘毅

当下的历史书写,有时难免困于宏大框架,让人物成了历史的注脚。但《一名妇救会主任的抗战记忆》让我们看见:真正能传世的作品,从不用口号打动人。它只需俯下身,捡拾历史里的细节碎片——刘毅讲一位李大娘掩护和护理70多个抗日的伤病员;讲一位年仅19岁的姑娘李剑飞为掩护群众而牺牲的悲壮;讲一位妇救会主任梁振英被捕后宁死不屈、直至生命最后一息;自己多次组织青年妇女冒着枪林弹雨、不顾敌机轰炸把烙饼等食物送到官兵手中;还有掩护着伤病员安全转移、为他们洗血衣、缠绷带、喂水、喂饭的身影……然后作者将这些碎片细细拼接,历史人物便有了“呼吸”,故事便有了重量。而当刘毅这样的人物能带着“呼吸感”站在读者面前时,抗战记忆便不再是遥远的“14年”,而是化作“与她同行”的真切体验,这份记忆,自然也就有了流芳百世的力量。

1943年4月,刘毅代表冀中区妇女在阜平县举行的晋察冀边区第一届参议会上发言

在文学创作中,有温度的物件往往是人物生活的“见证者”,它们承载着岁月的痕迹和情感的重量,有时比人物自己的话语更具说服力。当下,一些题材宏大的文学作品之所以难以吸引读者,很大程度上是因为缺乏对细节的深入挖掘,或是过度依赖党史、军史资料的堆砌,而忽略了那些真正能触动人心的细微之处。

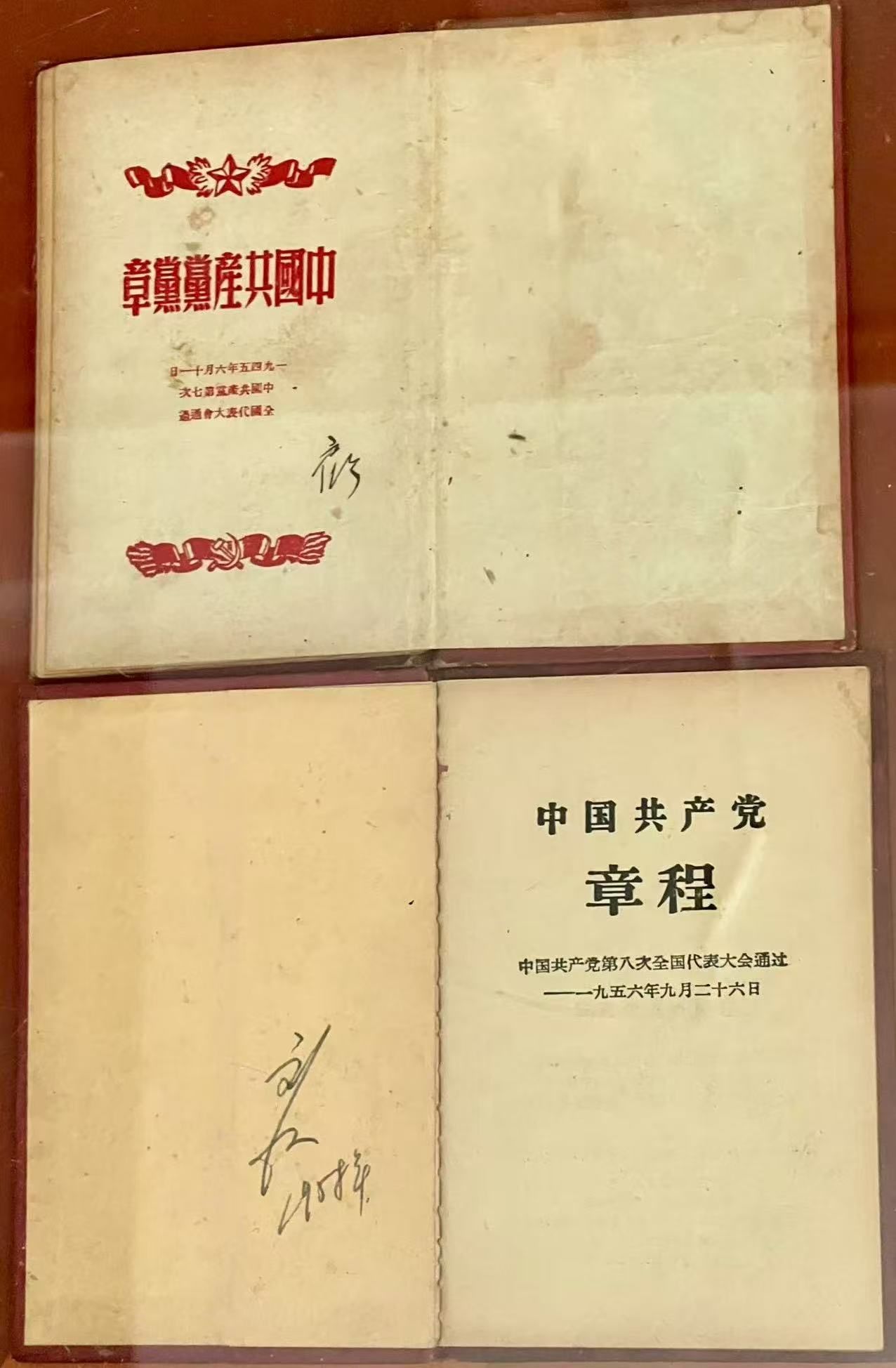

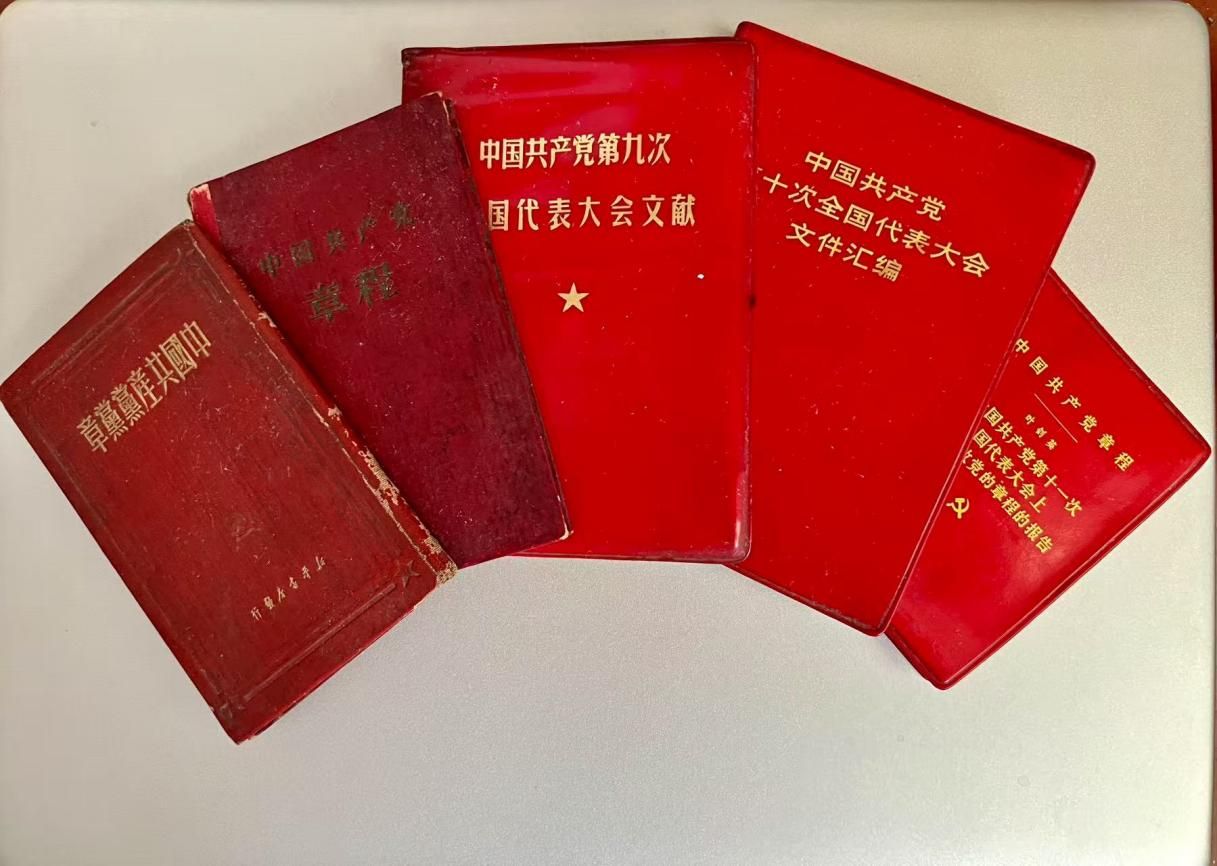

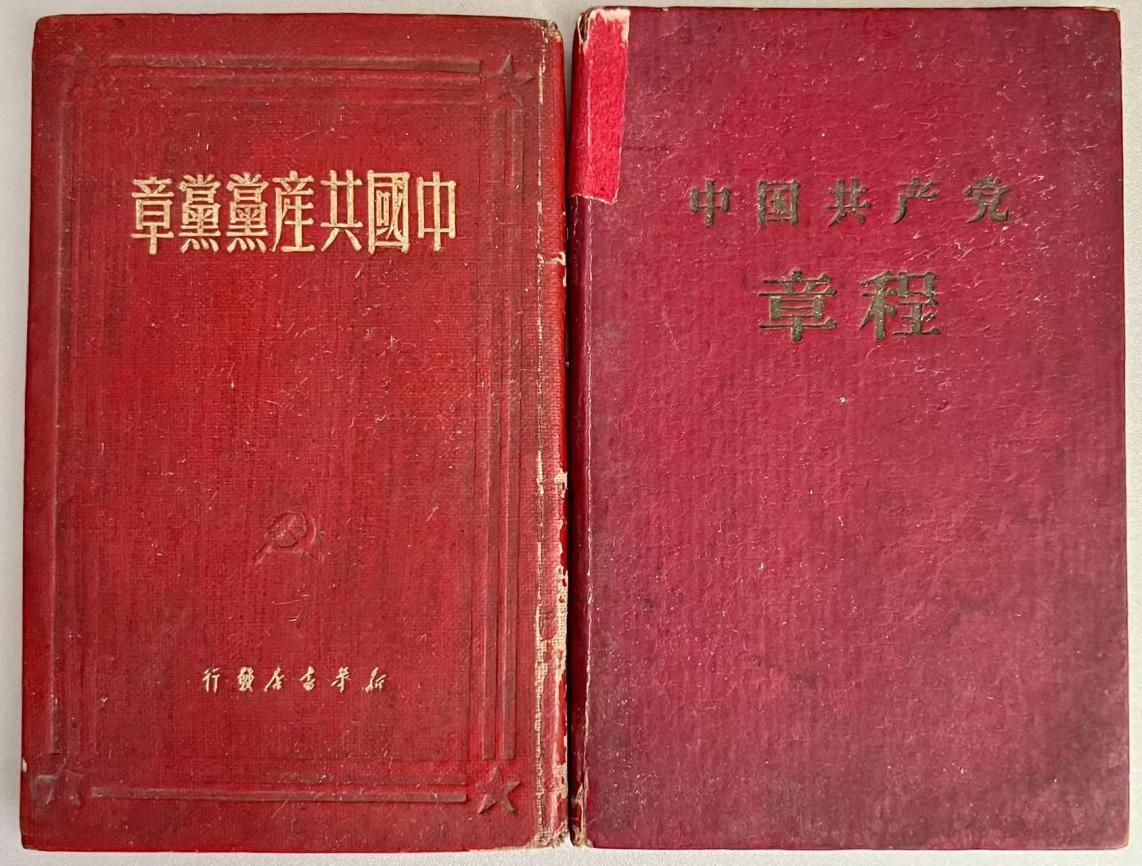

刘毅珍藏的一摞泛黄的党章

范江怀的《一名妇救会主任的抗战记忆》则为我们提供了一个很好的范例。文中用了大量篇幅来描写老八路刘毅用过的物件,这些物件成为了打开历史记忆的钥匙。比如那摞泛黄的党章。1945年底,刘毅的丈夫顾稀从北方分局学习归来,给她带回了这本盼望已久的红色小册子——《中国共产党党章》。从此,这本党章便成为刘毅爱不释手的读物。岁月流转,党章内的纸页逐渐磨损,每一道折痕、每一处褪色,都藏着不为人知的故事。那磨损的边缘,仿佛是刘毅无数次翻阅时留下的指纹,见证着她对党的忠诚与热爱,以及在艰苦岁月中始终坚守的信仰。

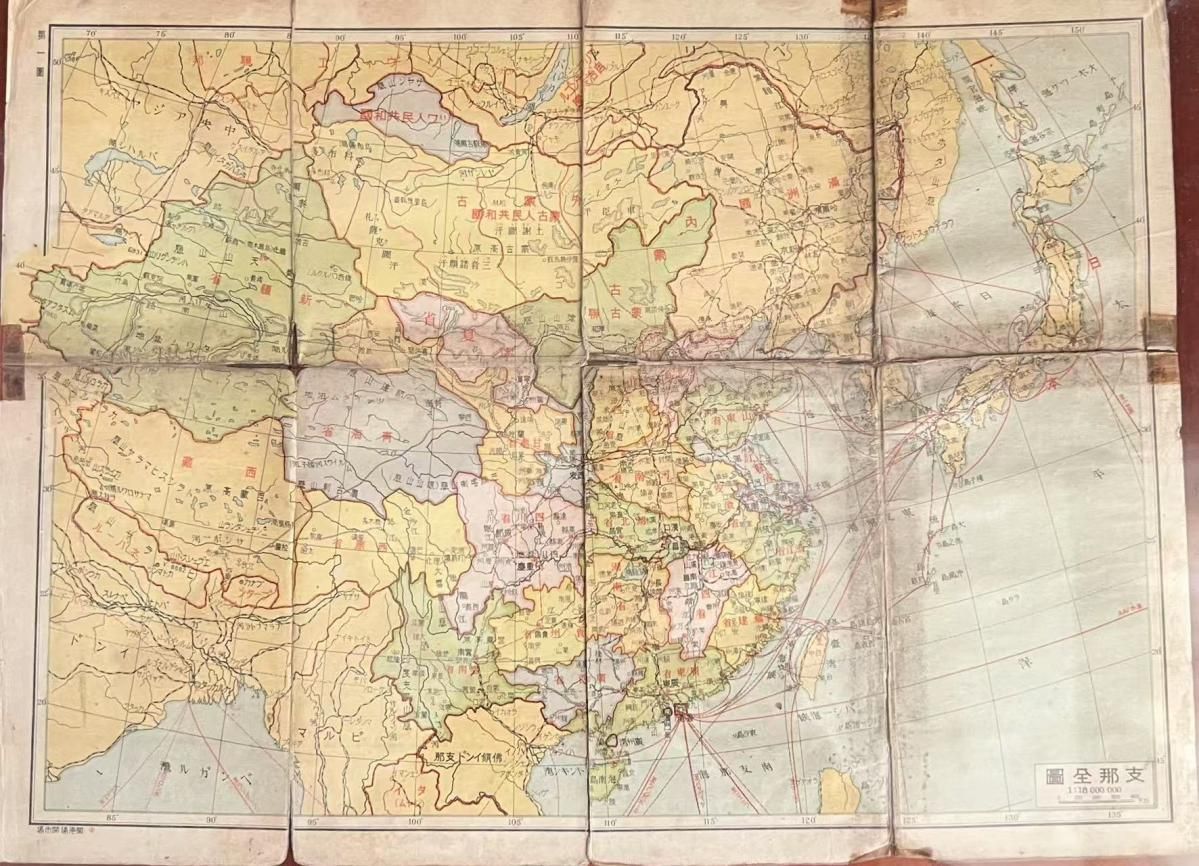

当年从日军手中缴获的日本印制出版的中国地图册内页地图

还有那本在战斗中缴获的日本印制出版的中国地图册,更是意义非凡。地图上,从日本延伸出来的红线,如同道道淬了毒的蛛丝,狰狞地攀附在中国沿海的各个城市。这些红线并非地理意义上的标准线条,而是侵略者在纸上演练铁蹄的罪恶轨迹,它们红得刺眼,似未干的血迹,刺痛着每一个中国人的心。刘毅一直用心保管着这本地图册,每当有孩子过来问,她就会严肃地指着地图说:“要保管好这本地图册,不忘国恨家仇,警惕日本军国主义复活。”这本地图册,不仅是日本侵华的铁证,更是刘毅传承爱国精神、教育后代的重要工具,它见证了老人无数个日夜的守护,也承载着她对国家和民族的深深忧虑与期望。

2015年,作者范江怀在上海某医院采访刘毅老人

细节不是“找特别”,而是“找真实”。范江怀写刘毅的故事告诉我们,只有蹲下来,贴近人物的生活,才能发现那些真正有力量的细节。如刘毅曾和能工巧匠一起打造抗敌的“土坦克”,那粗糙的触感、紧张的氛围,都可以通过细节描写生动地展现出来;她两次获得纪念章,那枚纪念章的形状、颜色、重量,以及她佩戴时的神情,都能成为反映她功绩和内心世界的窗口;她离休后写下了《抗日游击战中妇女工作见闻》《滹沱河畔战火》《过铁路封锁线》等记录抗日战争的文章,那些纸张的质感、字迹的工整程度,甚至写作时的环境,都可以为我们勾勒出一个更加丰满的人物形象。

在病房中获得奖章时的刘毅

2017年10月22日,95岁高龄的抗战老兵刘毅走了。她是在看完当年中国人民解放军建军90周年阅兵、以及党的第19次全国代表大会开幕的新闻后离去的。在生命的最后时刻,她心中或许还想着那些曾经一起战斗的战友,想着那些泛黄的党章,想着那本带血的地图册。这些有温度的物件,将永远留在人们的记忆中,成为她一生奋斗与坚守的最好见证。

以上这些,或许正是范江怀的这篇作品最珍贵的地方:它不只写了一个妇救会主任的抗战记忆,更以自身为范例,告诉我们如何让历史“活”起来——于细节处落笔,让人物“呼吸”,让读者共情,历史的精神便有了绵长的传递路径。

徐生,湖北黄冈人,军旅作家,著名军事记者。先任职于空军运输航空兵某团机械师,师政治部宣传科干事,后在原武汉军区空军政治部宣传部、原广州军区空军政治部宣传处、军委空军政治部宣传部任干事、科长、处长等职。上世纪八十年代末调入解放军报社,历任编辑、组长、政治工作宣传部副主任、代主任,记者部主任、高级记者,大校军衔,专业技术4级。长期组织和担负党和国家以及军队重大政治、军事活动采访任务,组织参加一系列全国和军队重大典型报道。荣立二等功1次,三等功10次。著有报告文学作品集《高歌在九天》《独腿飞天人》《飞之魂》《生命之光》《雪莲花颂——空军雷达学院毕业学员戍边纪实》《甘巴拉凯歌——世界海拔最高人控雷达站》《神仙湾壮歌——世界海拔最高哨所》《中越边境大扫雷》《松嫩壮歌——98东北三江抗洪实录》《惊天动地战汶川》《三军挥师玉树》《中国大阅兵》等多部。新闻作品获中国新闻奖特等奖、一等奖、二等奖,《今日铁军还姓“铁”》等作品和专栏被中国新闻年鉴收藏。被表彰为“全国98抗洪抢险先进个人”,获中共中央宣传部等五部委授予的“全国优秀新闻工作者”荣誉称号。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡