陈嘉庚(1874年—1961年) 著名爱国华侨领袖、实业家、教育家、慈善家、社会活动家。出生于福建省同安县集美社(今属厦门市集美区),1890年赴新加坡随父学习经商,此后侨居新加坡,1950年回国定居。一生爱国爱乡,致力于推动中国教育发展,领导南洋华侨的抗日救亡活动,并为新中国的建设作出不朽贡献。

10年前,陈立人在新加坡收到中国国务院侨务办公室邀请,赴北京出席纪念活动,但未被告知具体安排。直到抵达北京当天,他才得知第二天要被授予纪念章。他清楚地记得那个日子,2015年9月2日上午,秋高气爽,他特地穿了一件中山装来到人民大会堂,接过习近平主席亲自颁发的“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

2015年9月2日,中国人民抗日战争胜利70周年纪念章颁发仪式在北京人民大会堂隆重举行。陈立人(二排左五)代表祖父陈嘉庚获颁中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

“当时,我脑子一片空白,身边坐着的大都是抗战老战士老同志、抗战将领、帮助和支持中国抗战的国际友人,以及和我一样的遗属代表。我知道那枚纪念章、那份殊荣是属于我爷爷的。纪念章的授予,也是对爷爷以及广大侨胞爱国精神的表彰。”陈立人对《环球人物》记者说。

陈立人的爷爷就是陈嘉庚,著名的爱国华侨领袖、实业家、教育家、慈善家、社会活动家。

南洋华侨空前团结了起来

陈立人生于新加坡,出生时陈嘉庚已回国定居,“我少时对于爷爷生前的事,基本没有太多印象,只见过照片和信件”。

直到20世纪80年代,他回厦门参加活动,才开始有意识地去深入了解爷爷。之后,他探访爷爷生活过的地方,听父辈讲述爷爷的故事,读爷爷遗留的文字、信件。其中读得最多的就是《南侨回忆录》,“每次读都有不一样的感受,没有一本书能比这部回忆录更能体现他的思想和情怀”。

《南侨回忆录》是陈嘉庚20世纪40年代所写。当时,太平洋战争爆发,新加坡沦陷,陈嘉庚避难印尼,写下30多万字回忆录,记录了南洋华侨支援祖国抗战的种种事情。如今,《南侨回忆录》的一份手稿藏于陈嘉庚纪念馆。

“如果追溯起来,陈嘉庚先生领导华侨抗日可以从1928年说起。”厦门市集美学校委员会副主任、陈嘉庚纪念馆馆长翁荣标对《环球人物》记者说。

1928年5月,日本悍然出兵山东,武装侵占济南,屠杀中国外交官,打死打伤中国军民数千人,制造了“济南惨案”,震惊中外。消息传到新加坡,当地华侨召开全侨大会,成立“山东惨祸筹赈会”。陈嘉庚被推举为主席,他坚定地说:“以我民族之众,知识日开,定有雪耻之日。”他号召侨胞捐款救济死难者家属,并组织华侨声讨、揭露日军罪行。两三个月间,筹赈会就募得130万余元。

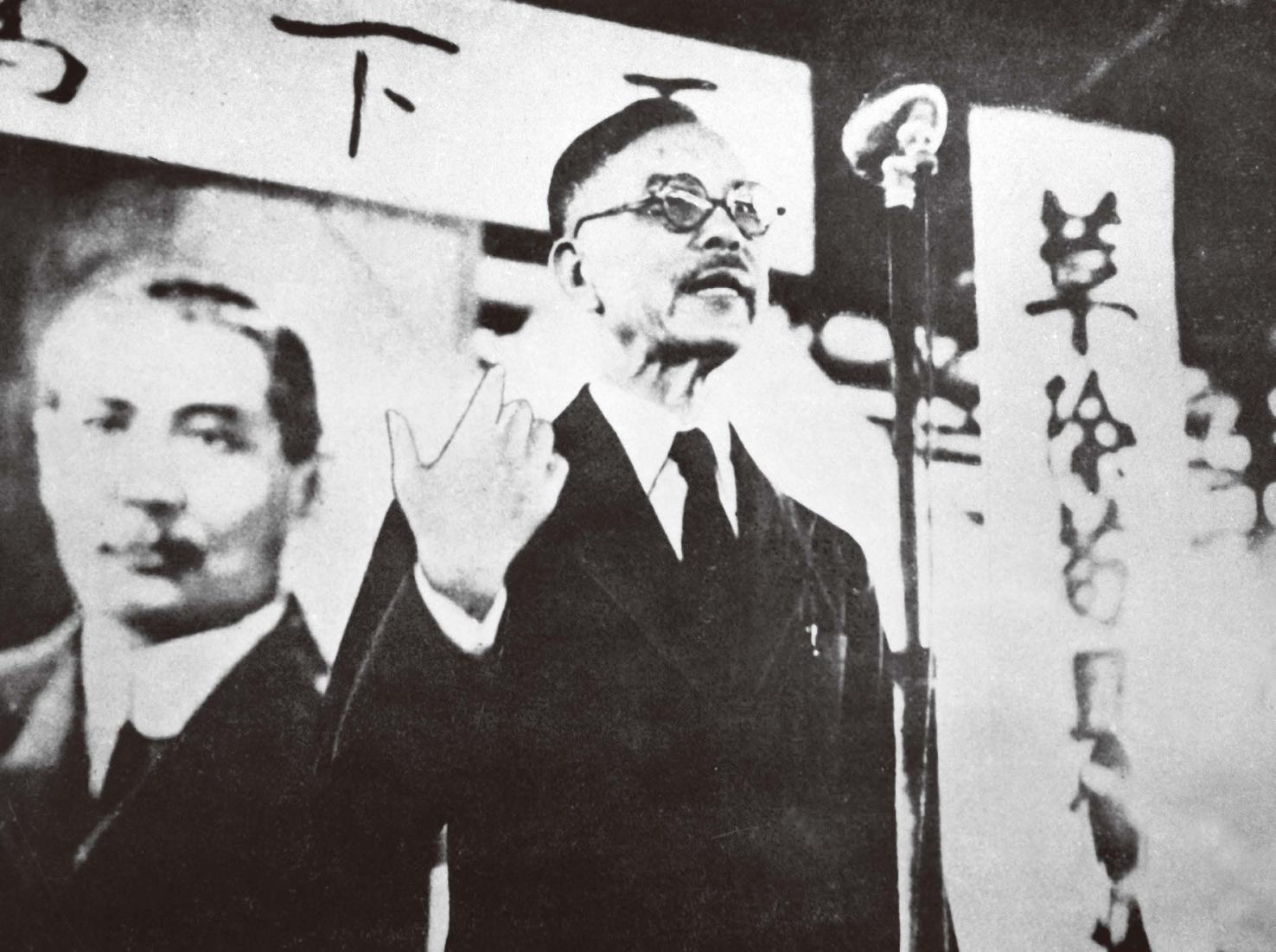

1938年10月10日,新加坡南洋华侨中学大礼堂举行“南洋华侨筹赈祖国难民总会”成立大会,陈嘉庚被推选为主席并在会上发表讲话。(陈嘉庚纪念馆供图)

3年后,九一八事变爆发,陈嘉庚以福建会馆主席身份召集大会,向国际联盟会及美国总统发电文,请其履行各种条约,维持世界和平。“余明知开会发电虽丝毫无效力,然祖国遭此侵暴,海外侨民不宜塞耳无闻,自应唤醒侨民鼓动志气,激励爱国,冀可收效于将来。”陈嘉庚写道。

又过6年,七七事变爆发,海外华侨迅速掀起抗日救国热潮。陈嘉庚挺身而出,主持召开侨民大会,成立“马来亚新加坡华侨筹赈祖国伤兵难民大会委员会”(简称“星华筹赈会”),并当选主席,承诺本人每月捐款2000元,直至抗战结束。

“当时,爷爷的商业经营并不景气,企业几近停顿,但一直没有停止捐款。他每个月节衣缩食只花2元。”陈立人说。

1938年10月,南洋华侨筹赈祖国难民总会(以下简称南侨总会)成立,陈嘉庚任主席。他撰文《我持久战必可败日》,“吾侨日前之最大救亡任务,乃在尽天职,加强输财”。此前,南洋已成立许多抗战团体,只是较为分散,南侨总会的成立把南洋华侨空前团结了起来。

在南侨总会的带领下,南洋华侨纷纷解囊相助。无论是擦皮鞋、卖冰棍的,还是开餐厅、做企业的。据不完全统计,从1937年至1942年,南洋华侨抗日义捐达4亿元,认购救国公债2.5亿元。海外华侨捐献飞机217架,坦克27辆,汽车、救护车1000多辆,以及大量药品、雨衣、胶鞋等,多数为南洋华侨所捐。

为何是陈嘉庚?为什么他能团结、凝聚南洋华侨的力量支持祖国抗日?

在陈立人看来,这与陈嘉庚个人品德相关。1890年,陈嘉庚到新加坡协助父亲开拓商业版图,几年后正值风生水起之时,留在国内的母亲突然去世。他遵循礼俗,回乡为母亲守孝3年,等到重返新加坡时父亲的家业垮了,还欠下25万元的巨额债务。

“当时新加坡并没有‘父债子偿’的惯例,他本可以不管,却毅然选择替父亲还债。正因如此,他不仅为自己赢得了信誉,也为中国人在南洋建立起很好的形象。”陈立人说。

于是,他振臂一呼,南洋华侨800万人积极响应,与他同行。

“中国抗战的生命线”

在陈嘉庚纪念馆,常年展出的基本陈列中有一部分主题是“纾难救国,民族之光”,以文字、图片、文物等讲述陈嘉庚抗战期间的活动和故事。

“现在回溯起来,陈嘉庚的爱国思想和家国情怀,与他的经历、他受的教育密不可分。他从小接受私塾教育,受中华优秀传统文化影响,铸就了深沉炽热的民族气节和坚贞不屈的民族大义。后来他倾资兴学、教育救国,他领导南侨、抗日救国,都体现着近代以来中国人‘家国同构’的传统。”翁荣标说。

抗战时期,为了民族大义,陈嘉庚和一位“老友”断然决裂。此人就是汪精卫。

两人相识于辛亥革命期间,私交不错。1938年10月,日军进攻广州、逼近武汉,时任国民党副总裁汪精卫流露出投降迹象,和日本方面进行了一系列幕后交易,并发表公开谈话,宣称愿意接受各国的“和平调停”与日本的“和平条件”。陈嘉庚获知后,立即致电汪精卫,问此事是否属实。汪精卫在复电中狡辩,称“抵抗侵略,与不拒绝和平,并非矛盾”。两人来回通电5次,陈嘉庚发现“对汪无挽回希望”,复拟一电,怒斥他为“卖国贼秦桧”。

同年10月底,陈嘉庚作为国民参政员,从新加坡发回一份“电报提案”:“在敌寇未退出国土以前,公务人员任何人谈和平条件者当以汉奸国贼论。”这份提案在第二次国民参政会上获通过,并被修改为“敌未出国土前,言和即汉奸”。会上,汪精卫高声朗诵出这11个字时,面色突变惨白,在倾听激烈辩论时,神情不安。

著名记者邹韬奋报道了这次参政会,评价说:“这寥寥十一个大字,却是几万字的提案所不及其分毫,是古今中外最伟大的一个提案。”

1939年,广州失守后,香港积存的2万余吨军火及货物只能转从滇缅公路运入。滇缅公路北起中国昆明,南至缅甸腊戍,全长1146公里,在1938年8月通车后成为“中国抗战的生命线”。它翻越深谷,在崇山峻岭间迂回,路面崎岖不平,且横穿怒江、澜沧江和漾濞江的急流,地势极为险恶。

“在这种环境中行驶,驾驶员必须有熟练技术。但国内缺乏司机,西南运输处致电南侨总会,请求代雇司机及修机人员回国,以救燃眉之急。”翁荣标说。

陈嘉庚接到电函后,迅速与各地侨领进行商讨,立即发出《征募汽车修机驶机人员回国服务》通告,号召南洋青年回国支援。

短短10天便招募第一批80人,有教师、医生,也有商人、工程师等,其中不乏家境殷实者。2月17日,第一批南侨机工准备出发,陈嘉庚特为他们举行欢送会,会上讲了归国服务之意义:是保卫国家,为争取民族生存而斗争,是代表千百万侨胞出力,要坚持到抗战的最后胜利。

1939年,共有3200余名南侨机工,分15批告别自己生长的马来亚(今马来西亚)、新加坡、暹罗(今泰国)、印度、缅甸等地,来到昆明,投身滇缅公路这条运输线上。1939年至1942年,他们运送军需物资50多万吨、汽车1.5万余辆以及各类民用物资。有1000多名机工牺牲在这条公路上,再也没有回去。

“中国的希望在延安”

1939年冬,陈嘉庚发起组织南洋华侨回国慰劳视察团(以下简称慰劳团)。目的有二:一是向军政界及民众致敬慰劳;二是了解抗战以来军政如何努力进步,民众如何同仇敌忾,各党如何团结对外,“将诸良好成绩材料带回南洋,向华侨报告宣传,使千万侨众增加爱国热心”。

第二年3月26日,陈嘉庚一行抵达重庆。住下后,陈嘉庚发现慰劳团的接待规格颇高——国民政府20个大小部门成立了欢迎委员会,拨款8万元。他心中不安,第二日便在各日报发表启事,称“愿实践新生活节约条件,且在此抗战中艰难困苦时期,尤当极力节省无谓应酬,免致多延日子阻碍工作”。

在陈立人的印象中,爷爷一生崇尚节俭。“一件破棉背心,他从抗战时期穿到新中国成立后。他有一个烛台,原本是一个茶杯,把手断了,他就把它倒过来,放一根蜡烛粘在上面。”

从重庆开始,陈嘉庚率团开启了慰劳之旅。9个月间,他们足迹遍布四川、甘肃、青海、陕西、广东等17个省,拜访军政官员,慰问伤兵难民,考察农业、工业、教育、交通、文化、民风、军风等。

1940年5月31日,陈嘉庚率领南洋华侨回国慰劳团到达延安,受到当地民众的热烈欢迎。(陈嘉庚纪念馆供图)

令陈嘉庚印象最深的是延安。

1940年5月31日,他穿过层层阻挠到达延安。欢迎仪式在露天广场举行,台下5000人席地而坐,穿着朴素,满心欢喜。

9天里,陈嘉庚拜会了财政、公安、司法等各界负责人,参观了中国女子大学、抗大第三分校,走访了新市场、铁工厂及印刷厂等。他听到、看到许多新鲜事:商店都是私人经营,政府不与民争利;县长民选;贪污50元者革职,贪污500元者枪毙;总司令朱德和学生一起打篮球……

和毛泽东在窑洞见面时,陈嘉庚被一个细节打动:“南洋女学生来,无敬礼便坐,并参加谈话,绝无拘束。又一男学生来亦然。”傍晚,毛泽东请他吃饭,“仅一席设于门外露天,取一旧圆桌面置方桌上,已陈旧不甚光洁,乃用四张白纸遮盖以代桌巾”。主食是延安比较稀有的白米饭,配菜有土豆、白菜和一盆清炖鸡肉——这只鸡还是邻居大娘送的。

结束访问时,陈嘉庚感叹:“在那里,人人平等,相亲相爱,有如兄弟。刻苦耐劳从事建设,成绩斐然……”“余观感之余,衷心无限兴奋,梦寐神驰,为我大中华民族庆祝也!”

回到重庆,陈嘉庚发表演讲《西北之观感》。之后,他又在缅甸仰光、新加坡等地一次次介绍国内抗战形势,特别是延安团结一致、军民一家的情况。他得出了“中国的希望在延安”的结论。

“延安之行让陈嘉庚找到了同心同向的同路人,他发现自己和共产党的初心是一样——为了中华民族伟大复兴。”翁荣标说。

1942年,新加坡沦陷后,陈嘉庚辗转多处避难,好几次虎口脱险,3年后才归家。消息传到国内,各界团体举行“陈嘉庚先生安全庆祝大会”,毛泽东送来单条:华侨旗帜民族光辉。1950年,陈嘉庚回国定居,再也没有离开祖国,直到1961年逝世。

他的一生,一直坚守着“公、忠、毅、诚”的信条:公——永无止境的奉献;忠——永不动摇的爱国;毅——永不言败的坚强;诚——永不毁诺的铮铮傲骨。

“祖父没有给后人留一分钱,但留给我们一种精神:嘉庚精神,让我们受益无穷。无论是艰苦创业、自强不息的精神,还是以国家为重、以民族为重的品格,抑或是关心祖国建设、倾心教育事业的诚心,我们都将沿着祖父的道路继续前行。”陈立人说。

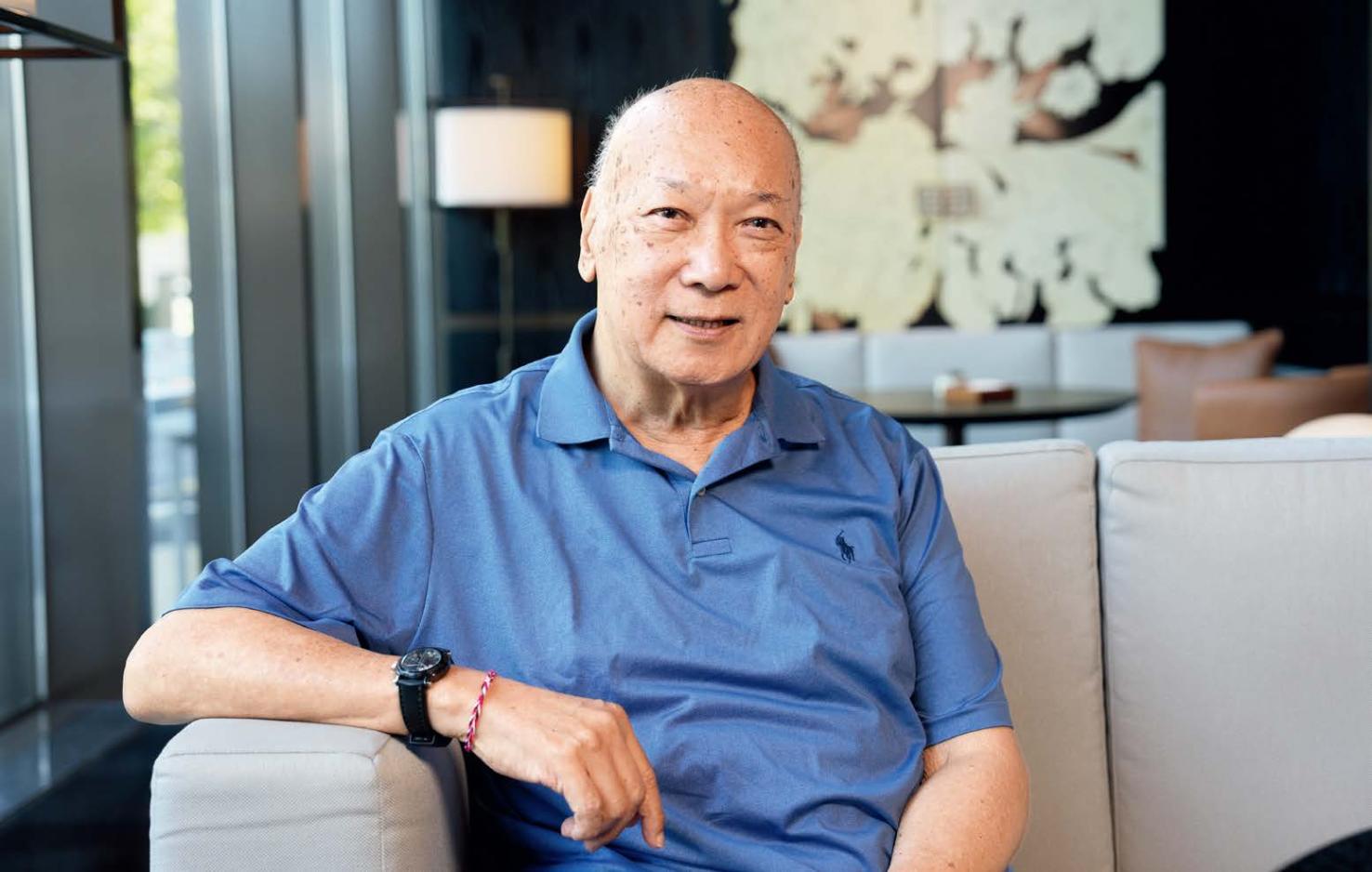

2025年8月9日,陈立人在北京接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 张森绚/摄)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸