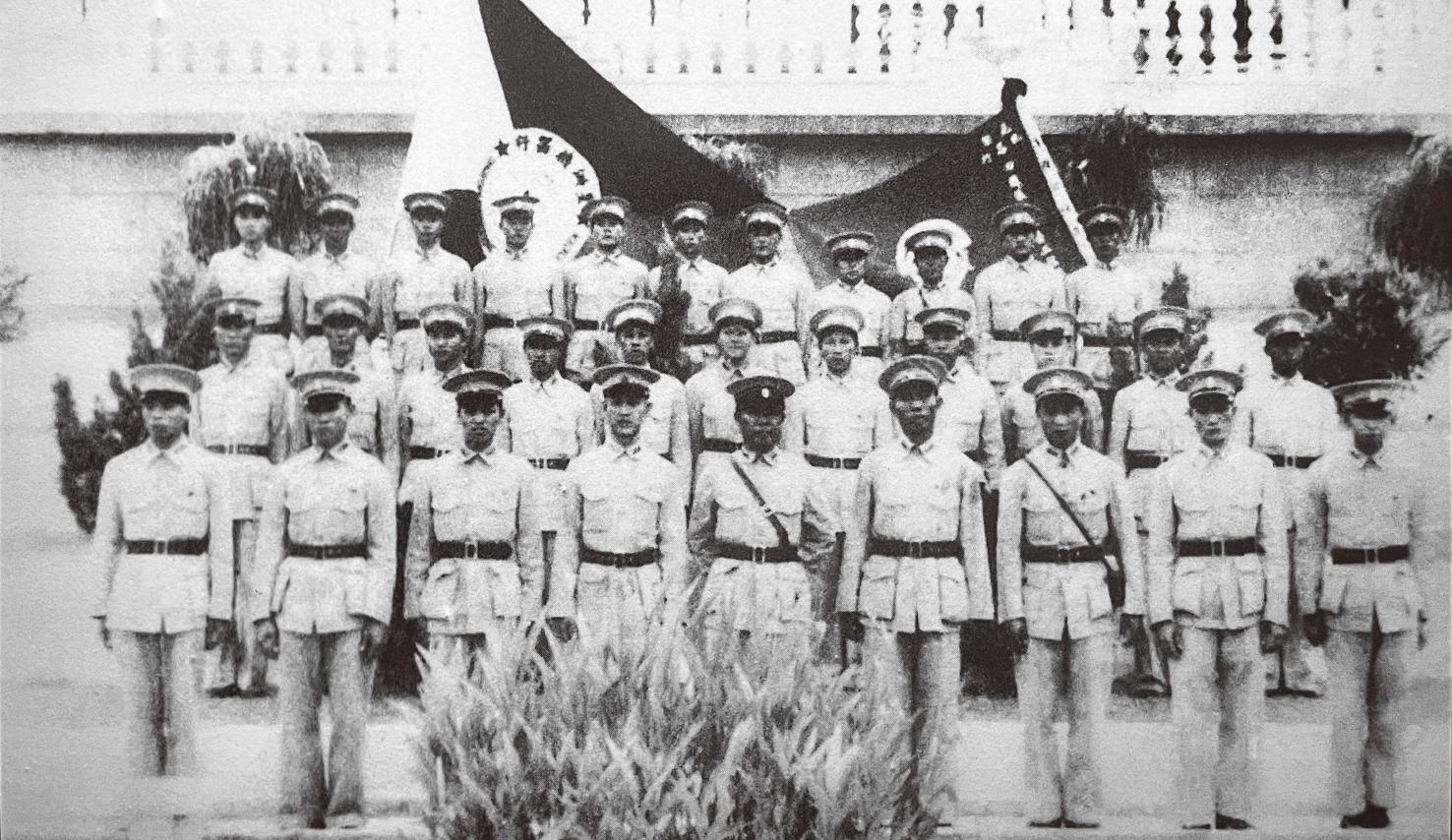

1939年2月,槟城机器行欢送回国服务机艺工程队一行32人,二排左六为李月美。

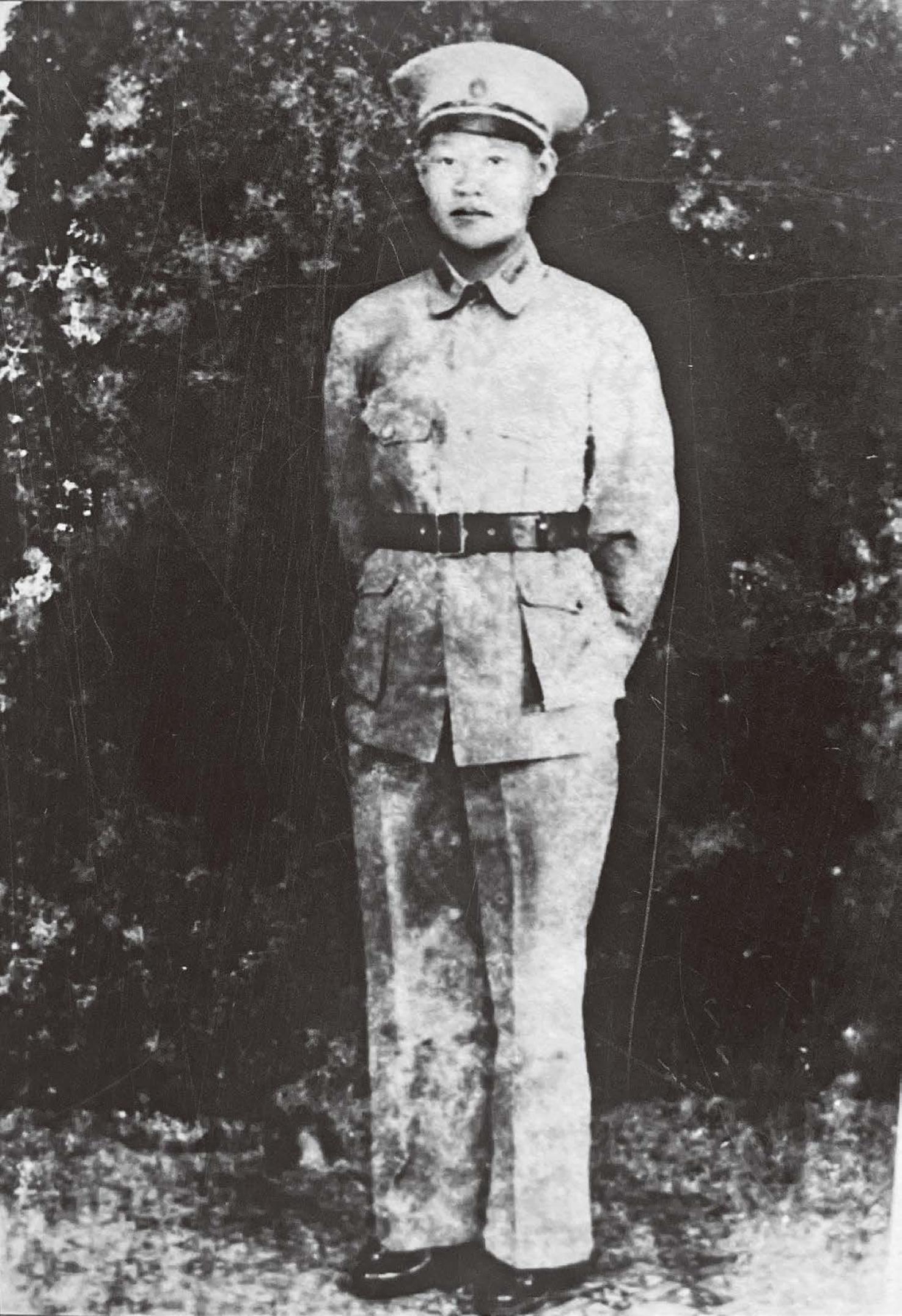

李月美(1918年—1968年) 又名李月眉,女,出生于槟城(今属马来西亚)的一个华侨家庭,原籍广东台山。1938年底加入槟城机器行回国服务机艺工程队,女扮男装参加滇缅公路运输工作。

云南瑞丽的畹町,是中缅边境的一个小镇,也是滇缅公路中国段终点的所在地。不久前,《环球人物》记者来到这里,走进了南洋华侨机工回国抗日纪念馆。

少有人注意的是,纪念馆入口到出口正好有50级台阶——它代表着南洋华侨机工(以下简称南侨机工)日夜不休,通过滇缅公路抢运的50多万吨军需物资。展厅内,整齐陈列着泛黄的老照片、褪色的工装、带着锈迹的修车工具和一封封家书……墙上的地图标示着当年的运输路线,仿佛穿越时空。

2025年7月27日,一名小朋友站在南侨机工回国抗日纪念馆“英雄墙”前。

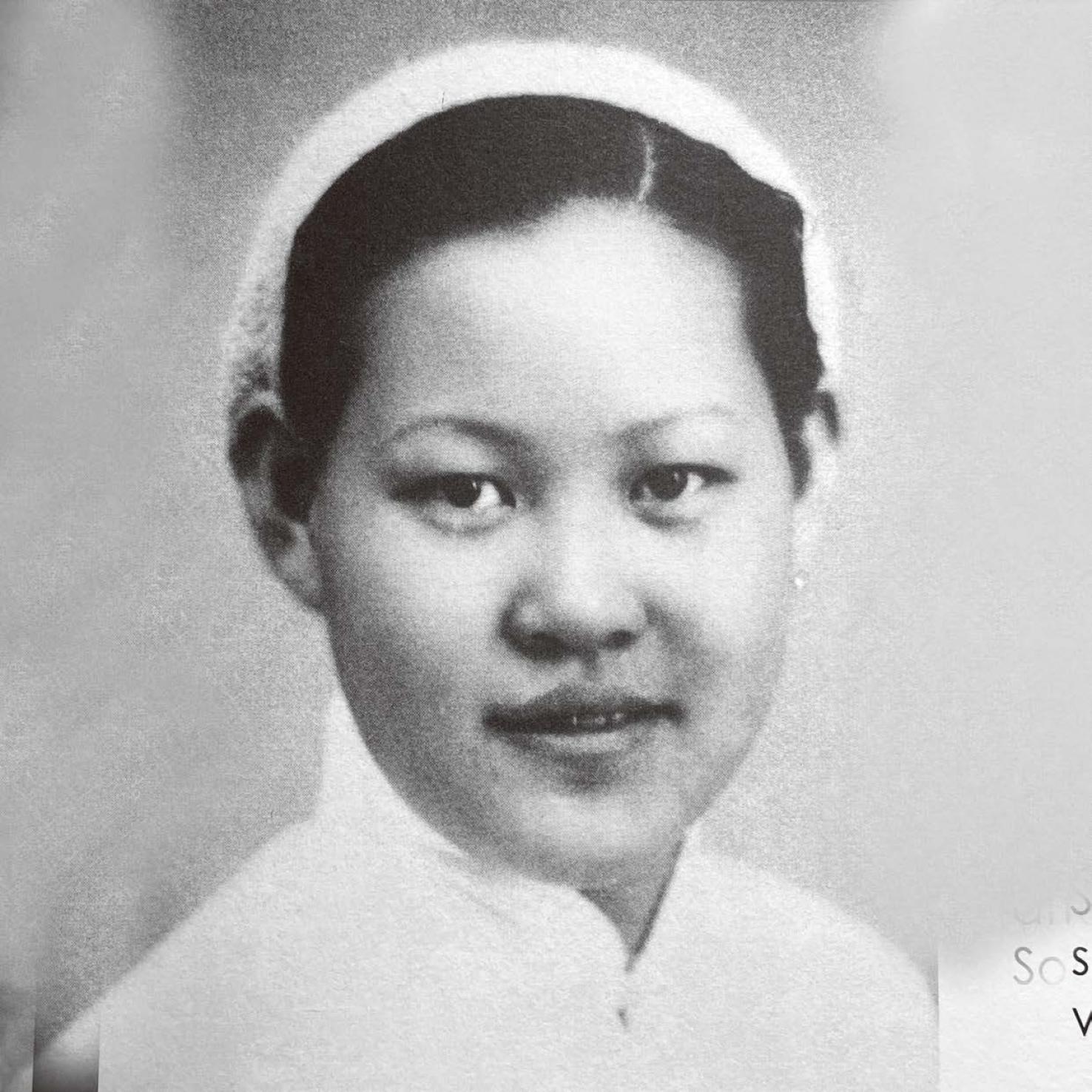

一整面“英雄墙”上,700位留有照片和名字的南侨机工注视着参观者。众多男性面孔中,一名梳着齐耳短发、笑意盈盈的女性格外醒目——她便是李月美,参与打通“抗战生命线”的“当代花木兰”。

“我就是要吃苦才回祖国”

“号外号外,强邻侵略,国祚危殆!”“复兴民族,人人有责,华侨责任尤为重大!”

1938年冬天的槟城,天气一如既往地温暖宜人,可在华侨华人群体里,焦灼忧虑的气氛正在蔓延。战场上的坏消息纷至沓来,祖国的华中、华东和华南地区相继沦陷,全国95%的工业和50%的人口已落入敌手。

和父母一样,李月美每天关注着战事的进展。她刚满20岁,个头超过一米七,是一位英气勃勃的女青年了。“国难当头,女子亦当奋发效力。”七七事变以来,她经常和要好的小姐妹走上街头卖花筹款,支援祖国抗战。

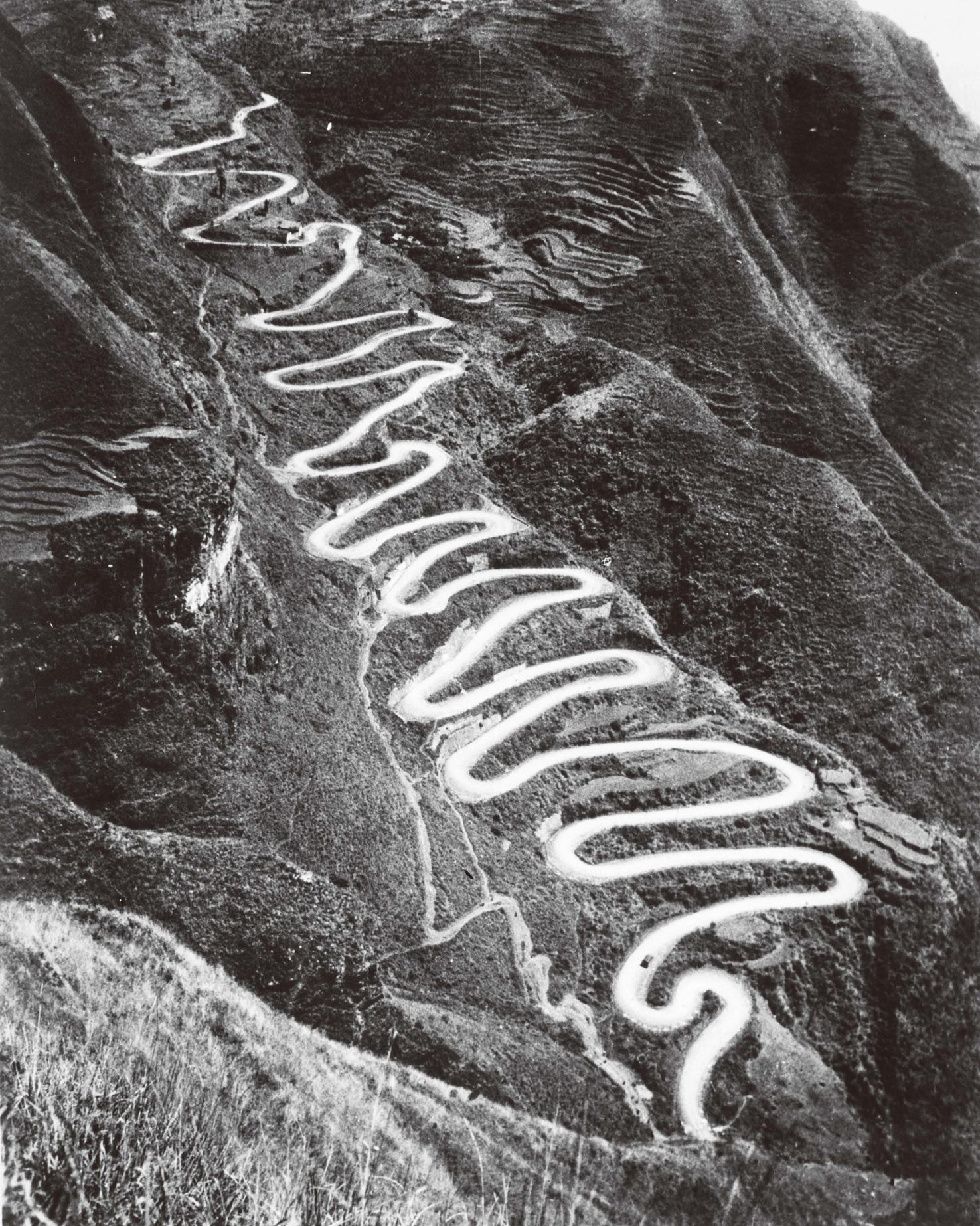

1944年6月的滇缅公路。

这天,槟城机器行的一则招募启事引起了李月美的注意:“年龄20至40岁,品行良好,具有驾驶汽车及精于修车技术……”原来,中国东南海陆交通均被日军切断,抢修通车的滇缅公路成为大西南重要的“抗战生命线”。几千辆汽车和大批物资亟待上路,国民政府却找不到足够的司机和汽修工。南洋华侨领袖陈嘉庚于是发出《征募汽车修机驶机人员回国服务》通告。

读完招募章程,李月美自觉各项身体条件都符合,可惜她既不会开车,也不会修车。“短时间内精通修车,恐怕有困难。但开车嘛,问题不大!”她和朋友找来一辆21座的巴士,学了4个多小时已开得有模有样,不久后就从车务局领到了驾驶执照。

“我要报名!”李月美来到槟城机器行的报名点,却被告知“不招女机工”。

“我会开车,身体好,中文流利!”

“那也不行,规定!”面对工作人员斩钉截铁的答复,李月美只好离开队伍往外走。见到那些报名成功的男子,她忍不住投去羡慕又不甘的目光。

“一定要想办法回国服务!”回到家里,看着身形与自己差不多的弟弟锦荣,李月美心生一计。几天后,她剪去长发,穿上弟弟的衣服,特意去了离家很远的一个报名点。

这一次,“男青年李月眉”报名成功了,成为最终被录取的32人之一。出发前,医生统一为队员检查身体,李月美的女性身份不再是秘密。不过,或许是李月美的坚定与机智打动了领队,她“侥幸”留了下来。

身着统一制服的李月美。

回国服务机艺工程队里出现“花木兰”的消息,很快引起了《南洋商报》的注意。在征得领队允许后,李月美接受了采访。

“令尊和令堂对你这次的回国,表同意吗?”

“当然是同意的,而且我们兄弟姐妹共9人,就是为国家牺牲了一两个,那有什么关系?”

《南洋商报》的记者又提到,华侨们生活优渥,滇缅公路的条件却是极其艰苦的。李月美从容地回答:“苦,我是不怕的,我就是要吃苦才回祖国,我为苦难的祖国来吃苦。”

“车在我们的手上,血在我们的胸膛”

1939年春,历经一个多月的颠簸,李月美随队来到了云南昆明。这里汇聚了从新加坡、马来亚(今马来西亚)、暹罗(今泰国)等地回国的大量爱国青年,至1939年8月累计达到3200余人,他们后来被统称为南侨机工。

为工作方便,李月美仍以男性身份示人。她和同伴们首先接受编队训练,白天苦练驾驶技术,晚上挤在亲手搭建的工棚里。昆明四季如春,但相较于槟城而言算是“寒冷”了,战时物资紧缺,能御寒的也只有一条毛毯而已。口粮定量发放,吃饭时一声哨响就马上举筷,几分钟后哨声再响,没吃饱也得放下碗筷起立集合。

南侨机工回国抗日纪念馆陈列的滇缅公路运输车辆。(本刊记者 刘舒扬/摄)

训练结束后,李月美被分配到贵州红十字会。她迎来了艰巨的任务:前往滇缅公路运输物资。

滇缅公路修建期间,工人死亡率高达10%。自云南昆明至缅甸腊戍,全长1146公里的土黄色公路如长蛇般蜿蜒,有时宽度仅容一辆汽车通过,有时1分钟内盘旋五六圈。车行一路,要翻过海拔3000多米的横断山脉、怒山和高黎贡山;要横跨水流湍急的漾濞江、澜沧江和怒江;还要穿越亘古荒凉、人烟稀少的“烟瘴之地”。

广东江门台山市博物馆研究员叶玉芳告诉《环球人物》记者,滇缅公路不仅险峻异常,还频繁遭受日军的轰炸与袭击,而南侨机工任务紧迫,驾驶的是老旧车辆,还要超负荷运输物资,进一步增加了运输过程的危险性。

每次上路,对李月美的耐心和体力都是极大的考验——稍有不慎,她就可能连人带车摔到峭壁下或江水中,消失得无影无踪。关于那些恐怖的深谷,机工间流传着一句顺口溜:“初一跌下去,十五未到底。”

滇缅公路为中国抗战持续“输血”,被日军视为眼中钉。李月美养成了“千里眼”“顺风耳”,一旦发现日军飞机前来,立即动作麻利地停车隐蔽。若时间有余,她还要用树叶和泥土掩盖车身。

路况糟糕加上时有轰炸,中途过夜或者等待抢修是常事。滇缅公路沿途分布着一些住宿点,但李月美和同事们一样,大多数时候都睡在车厢里,防止车内物资或汽车零件被偷。

李月美默默践行着“吃苦”的诺言,从不嗟叹埋怨。周遭的同事都觉得这位秀气的青年勤勤恳恳、招人喜爱,几乎没人发觉她是女子。

在昆明训练期间,李月美和大家学唱了《出发歌》。有时候,驱车行驶在荒山之间,前方是仿佛永远也走不完的山路,她便会唱起这首歌来提神——

车在我们的手上,

血在我们的胸膛,

我们来捍卫祖国,

我们奔赴沙场……

“李月美是谁?”

转眼间来到了1940年,李月美已在滇缅公路上服务一年了。机工牺牲的消息不时传来,李月美扼腕叹息的同时,也提醒自己要加倍小心。

一天,行至一处急转弯时,李月美不慎翻车,身负重伤、动弹不得。不知过了多久,沉重的倦意令她忍不住想要闭上双眼时,一个声音传了过来:“你还好吗?坚持住!”

来者名叫杨维铨,是一名祖籍海南的南侨机工。他将李月美从已经变形的驾驶室里拖了出来,又带着她马不停蹄地赶到了医院。

李月美的性命保住了,女性身份却再次曝光。媒体称她为“当代花木兰”,相关报道轰动一时,著名社会活动家何香凝题写“巾帼英雄”相赠。不过,也因为身份曝光,康复后的李月美没能继续当司机,而是到了机工卫生所改当护士,以另一种形式为滇缅公路服务。

南侨机工回国抗日纪念馆馆长罗云辉告诉《环球人物》记者,1938年以后,滇缅公路作为中国与外界联系的唯一陆上通道,输送了约90%的国际援华物资,包括武器、燃油、药品、原材料、工业设备等,仅军需物资就有50多万吨。

“这些物资有力地支持了中国的持久抗战。从1938年12月滇缅公路开始运输,到1942年5月日本侵占缅甸为止的3年半时间里,除了英国主动切断公路的3个月外,整条公路无法通行的时间只有13天10小时15分钟。为了抢运,约1/3的南侨机工在路上为国捐躯。”罗云辉说。

在李月美的影响下,小她2岁的弟弟李锦荣也于1939年加入了第八批南侨机工服务团。幸运的是,姐弟俩都坚持到了抗战胜利。“华侨机工李月美,热心爱国,敌忾同仇,抗战军兴,应募服务,前后七载,备致勤劳,应予嘉奖……”拿着国民政府侨务委员会特颁发的奖状,李月美百感交集,难掩热泪。

想当初离家时,父亲已是天命之年,母亲也年过四旬了。“该回去和二老以及兄弟姐妹们团聚了。”1946年,李月美踏上归家的路,同行的还有杨维铨——那次生死营救后,两人相交渐深,喜结连理。

全家团聚不久后,李月美和杨维铨前往缅甸定居。1954年,周恩来总理访问缅甸,李月美作为华侨代表参加了座谈会。听闻李月美女扮男装回国抗日的事迹,周总理连连称赞:“巾帼英雄!”

在缅甸,李月美和杨维铨以经营咖啡馆为业。尽管日子过得富足安逸,她还是心系祖国。1965年,杨维铨留守缅甸,李月美和10个子女中的8个回到了中国居住。经过一段时间的学习,儿子善国和女儿玲美双双考上了北京外国语学院(今北京外国语大学),全家人高兴极了。

出生于1948年的杨善国,如今已不在人世。其妻尹凤娥记得,两人相识之初,杨善国就自豪地说起,“母亲是抗日英雄”。“他晚年时,家里有了智能音箱,每次想念母亲,他就不厌其烦地问,李月美是谁?音箱就开始播报,‘李月美,1918年生……’”尹凤娥告诉《环球人物》记者。

让尹凤娥欣慰的是,孩子们小时候觉得奶奶的事迹“太神奇,不可信,好像有点假”,但近年来也愿意沉下心去了解那段历史了。

“我年龄大了,出行越来越吃力,过去由我参加的纪念活动,逐渐就交给他们代劳了。不管怎样,要把南侨机工的精神一代接一代地传承下去。”尹凤娥说。

多年来,杨善国和手足一直有桩心事,就是为母亲寻找失散的南洋亲人。如今,牵头人的担子落到了尹凤娥的肩上。“母亲回国后,就和南洋失去了联系。她有8个兄弟姐妹,总该有亲人在的,可惜到现在还没有找到。”

尹凤娥想象过团聚的场景:可能是在海南,一起为李月美夫妇扫墓;也可能是在马来西亚,共同寻访祖屋的痕迹……“我们无意寻求帮助,只是想替母亲问问,亲人们生活得好不好?身体可还康健?”

抗战胜利后,李月美(左一)返回槟城与家人团聚。

80多年前,也正是这种感情,支撑着李月美等3200余名南侨机工投身抗日救亡——不管相隔多远,我们始终是一家人,荣辱与共,血浓于水。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸