陈昭藻(1900年—1987年) 海南乐会县(今琼海市)人。16岁因家贫赴新加坡谋生,1939年响应号召,加入第二批南洋华侨机工回国支援抗战。

2025年8月,陈达娅在云南昆明家中接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 刘舒扬/摄)

2025年,盛夏的昆明,凉爽依然。一栋居民楼掩映在层层树荫下,上楼,进门,书房门口一侧的墙边,并排立着两张照片。

陈达娅坐在对面的藤椅上,和《环球人物》记者说话时,总不由自主地看向父亲的那张照片。她曾对父亲知之甚少,甚至一度误解甚多。直到父亲去世13年后,2000年秋天,她随健在的南洋华侨机工(以下简称南侨机工)重走滇缅公路,在惠通桥边,老机工对着汹涌的怒江一声高呼“战友们,我们看你们来了”,这才轰然撞开她重新认识父亲的大门。从此,她奔走于档案馆中,寻访健在的老机工,像拼图一样拼凑出父亲的前半生。

以下是她的讲述。

“战友”

我对父亲的了解以2000年为一个分界点,2000年以前,只知道他是个老华侨,知道他有海外关系,但不知道他是南侨机工的一员——可能有人会觉得奇怪,作为女儿,怎么可能不了解自己的父亲呢?

我父亲的情况比较特殊,他出生于1900年,1939年征募汽车修机驶机人员回国服务时,他39岁。当时要求应征人员年龄必须在20岁以上、40岁以下,我父亲为了确保报名成功,便把年龄改小了6岁,所以他是南侨机工中最年长的人之一。

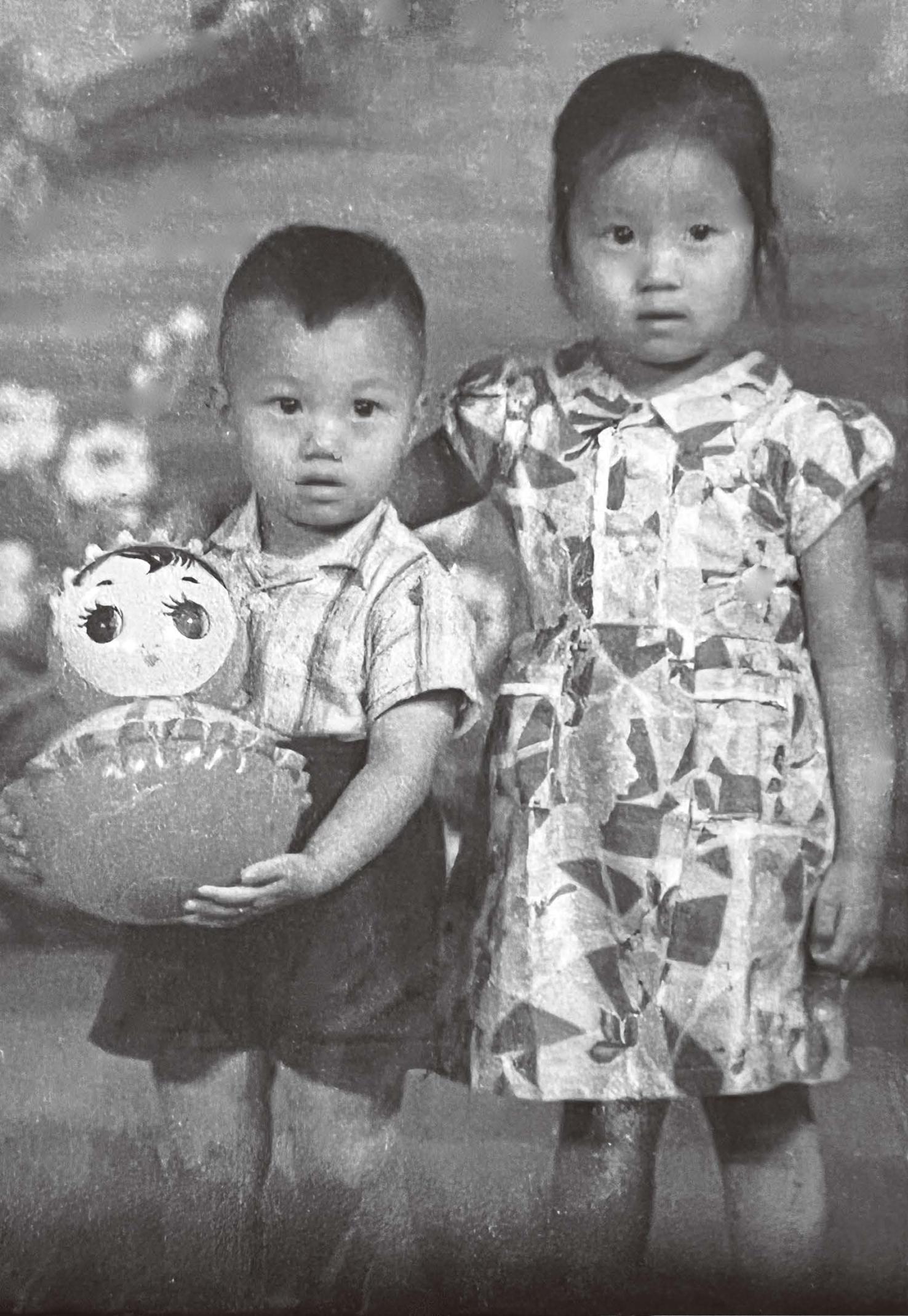

幼时的陈达娅(右)和弟弟。(受访者供图)

我母亲比我父亲小30岁。我想,我母亲认识他的时候,他应该还是一个潇洒帅气的中年男人,可1962年我出生的时候,我父亲已经62岁,对我来说他就像爷爷一样。

更何况,他连件像样的衣服也没有,永远穿一套劳动布的工作服。我的父亲并不符合我对一个“父亲”的印象和设想。我免不了对比同学们的父亲,人家一个个年富力强、精神焕发,怎么偏偏我的父亲是一个老头?还是一个永远穿着仿佛同一套灰扑扑衣服的老头?

那时候生活困难,每人定量分些大米,余下的全靠杂粮填肚。我们家吃饭的时候,总是尽量让我父亲吃米饭;难得吃一点荤菜,我母亲就把我们姐弟支开,好让父亲多吃点。那时候不理解——我们也想吃肉啊。

我母亲总说,你们还小,有的是机会,你爸爸老了,让他多吃点。他天天穿的那件劳动布工作服,里面是一件纯棉内衣,是单位发的,胸前印着一个大大的“奖”字,奖励他安全行车10万公里。还有一件内衣他也总穿,那是他荣获“劳动先进个人”的奖励。

后来我母亲告诉我,我父亲交代她,若他走了,就穿那身旧工作服,千万别做新的,他说新衣服烧了多可惜。我母亲不忍心,背着他做了一套卡其布银灰色中山装——那是我记忆里父亲唯一的新装。最终,他还是穿着它走了。

我对父亲有抵触,所以我对父亲的人生完全不了解。

转折在2000年10月到来。那天我正上班,突然接到一个电话,说有个活动是陈嘉庚先生的侄子陈共存先生资助的,要到滇缅公路去探访,你愿不愿意去?我虽然不知道去做什么,但想到平时去那里不容易,机会难得,就同意了。

1982年,昆明南侨机工集会留影。前排左四为陈昭藻。(受访者供图)

我们从昆明出发,同行的有十几人,其中3位是当时还健在的南侨机工,而且是我父亲生前的挚友——罗开瑚和我父亲一样是海南人,我们两家也经常走动;翁家贵在海南的家和我父亲的家只相隔几公里;王亚六也一直对我父亲很尊重,“伯爹藻”“伯爹藻”地叫。

我们一路走,一路听3名老人讲故事。到了大理,我们举行了一个座谈会,大家依次发言,讲讲自己或父辈的故事。

其他人说起自己的父亲,都滔滔不绝,声泪俱下,感人得不得了。轮到我了,我却一句话也说不出。翁家贵翁叔接过话头:“我来介绍吧。她爸爸陈昭藻之前生活在新加坡,在那里和他的哥哥有一家商号,生意做得很不错。她爸爸是海南人,最喜欢唱琼剧,汽车修理技术在机工中数一数二。为人也好,因为年龄稍长,我们都叫他大伯。”

这是我第一次从别人那听到我父亲的故事。我暗暗地想,原来父亲是蛮不错的一个人。

我们又继续走,到下关时,翁叔指着一片空地对我说:“达娅,你看看,这里以前是西南运输处设在下关的第八修理厂,你爸爸就在这里工作。”

然后就到了惠通桥边,看着脚下滚滚的怒江水,罗开瑚罗老想起了当年惊心动魄、驾车过桥的岁月。他面对江水,凄凉又高昂地喊了一句:“战友们!同胞们!今天,我们看你们来了!”

我被震撼得无以复加。小时候我看过电影《烈火中永生》,在我的认知里,只有像江姐那种革命志士才配称“战友”。可是我的父亲,一个毫不起眼的沉默老头,怎么也是“战友”呢?我站在惠通桥边,久久不愿离去,伤心、悔恨、愧疚……种种情绪涌上心头,就在那一刻,我下了决心:我要去认识这群被叫作“战友”的人。

这样年轻,这样朝气蓬勃

我几乎所有空闲时间都泡在云南省档案馆里,读档案,翻书,收集整理父亲和南侨机工的资料。可南侨机工的档案太难找了,时间跨度大,涉及的地方又多,知道往事的人也越来越少。有时好不容易找到一个健在者,得到的也是只言片语。

我还跑过父亲的退休单位,翻出来不少他自己写的材料。就这么一点一滴,我慢慢拼凑出了父亲的前半生。

我父亲于1900年9月5日生于海南乐会县(今琼海市)凤楼村。小时候在家乡私塾念过一年书。8岁那年母亲病故,他便停了学业,回家帮父亲种地、放牛,维持生计。后来,他哥哥陈昭芹先去了新加坡。

16岁时,迫于生计,他到新加坡投奔哥哥。他先是在一家商行学裁缝,接着给一户英国人做杂工。两年后,他又进了英国人开办的工厂学习电工、汽车驾驶等。到20岁时,修机器、开汽车这些手艺,他已经很熟练了。后来他到一艘远洋轮船上工作,负责机械维护,还悄悄学会了西点制作、调配咖啡以及简短的英语对话。

他和哥哥陈昭芹还与两个海南乡亲合股,在新加坡开办了当时比较有名的“天和堂药店”,经营良好,一家人过着丰衣足食的生活。

那些年的生活给父亲留下了深刻烙印。我记得小时候,父亲会带我去咖啡馆喝咖啡。我母亲也提起过,我父亲很讲究,出门前总要拿把小刷子把上衣细细扫一遍。新中国成立后开办了不少扫盲班,我父亲鼓励我母亲去读书,还送了她一支派克钢笔。

父亲的归来与抗战有关。1937年7月,七七事变爆发。父亲在新加坡得知招募机工的消息,觉得自己的技能国家用得上,便报了名。

许多年以后,我到新加坡,偶然结识了海南陈氏公会的会长。对方得知我的身份后,拿出一本纪念工会创建50周年的册子,我惊喜地发现,我的父亲和大伯居然是创始人之一。册子上清楚地写着,工会的宗旨是帮助族亲、筹募资金、支援抗战。那一刻我明白了,父亲报名回国的选择并非偶然。

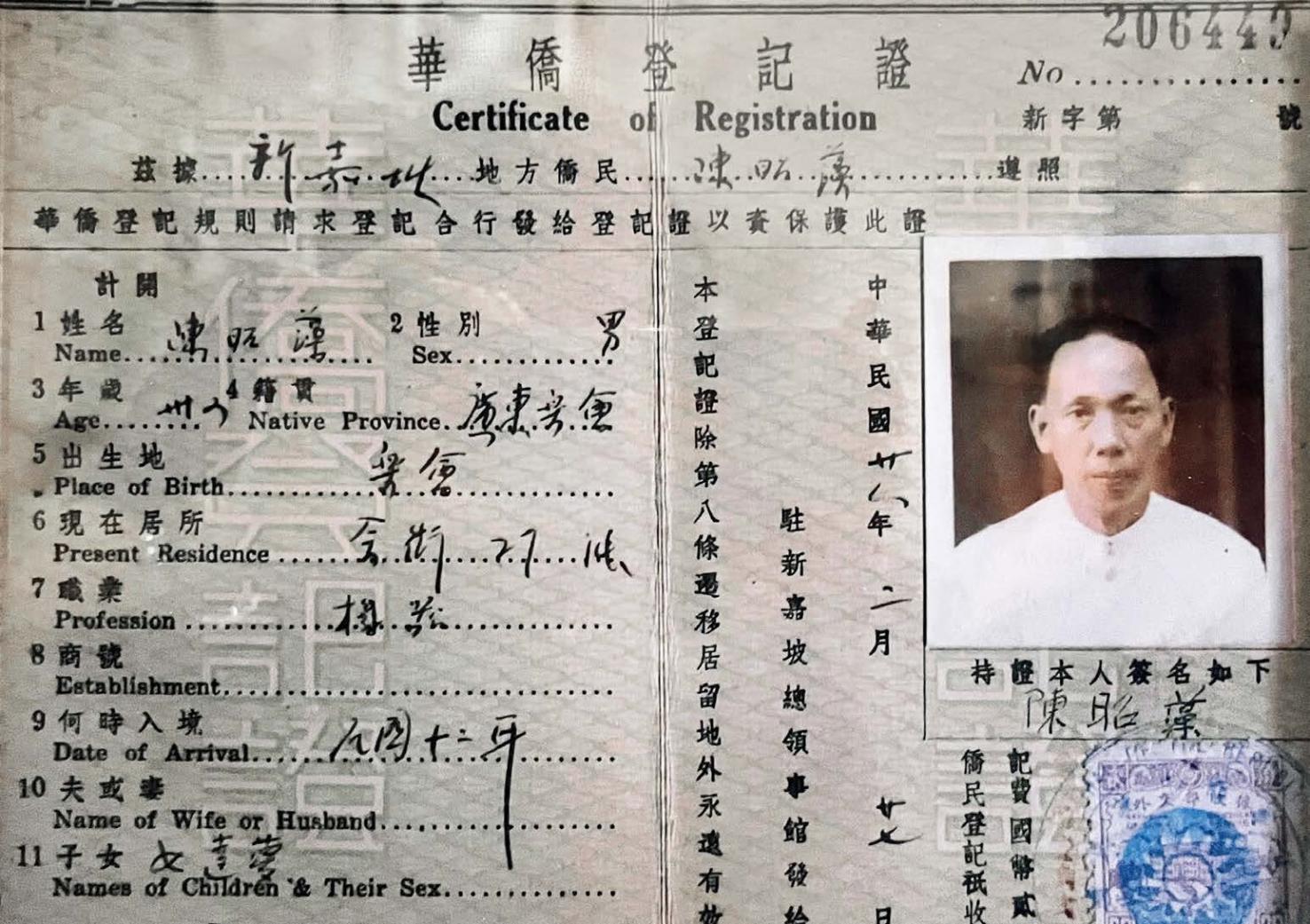

陈昭藻的华侨登记证,如今被陈达娅仔细装裱起来挂在家中墙上。(本刊记者 刘舒扬/摄)

终于有一天,我与期待中父亲的模样相遇了。那天,我像往常一样一页页地翻找着资料,他突然“跳”了出来——1939年南侨机工回国前夕,由中国驻新加坡总领事馆颁发的一张华侨登记证,编号206449,父亲的照片就贴在上面,高高的前额,深邃的目光,洁白的圆领衬衫,一丝不苟的头发向后梳得整整齐齐。

那一刻,我的手是颤抖的,泪止不住地流。原来我那年迈的父亲,也曾经这样年轻,这样朝气蓬勃。然而此次相遇,我们已在不同时空。

1939年3月13日,父亲在新加坡太古码头搭乘丰祥号海轮启程回国,是第二批回国的南侨机工,他们总共207人。

经过在昆明的一周集训,4月1日,包括父亲在内的24名海南人随部分侨工一起被分配到中国政府临时设在缅甸仰光的汽车修配厂,装配大批美国道奇、欧姆汽车,以备抢运军需物资。

美国工程师原计划每6人一组,一周装配一辆新车。可我父亲他们顶着酷暑或冒着大雨,每天连续工作10小时以上,由第一天的每组装配两辆,到一天装配6辆。美国工程师大为惊叹,专门设宴,请这些技术人员吃饭。

后来一位工程师告诉我,当年,我父亲和同伴不仅有丰富的经验和精湛的技术,还带回了几十箱工具,特别是当时先进的汽车无损伤磁粉探伤机。滇缅公路上的汽车昼夜奔驰,又冒着枪林弹雨,这台仪器可以检测汽车零件上肉眼难以发现的金属疲劳裂痕。

从缅甸仰光到云南下关,再折回缅甸腊戍,父亲驾着车,日夜奔驰在滇缅公路上。直到1942年5月,日本侵占缅甸,惠通桥被炸,滇缅公路中断,南侨机工被遣散,父亲才离开那里,转而就职于昆明东站美国陆军修理厂,后来又在昆明巫家坝援华美军空军招待所、云南驿美军空军招待所制作西点。

取舍

通过对父亲的追寻,我也对南侨机工这个群体、对这段历史有了更多的了解。

他们真的有一颗赤子之心,从不计较个人得失。就像老机工王亚六对我说的:“我们南侨机工,不管是在国家民族争取独立时期,还是在国家百废待兴的建设时期,都是为国家付出全部心血的。”

抗战期间南侨机工的工资水平是月薪30余元。根据我的了解,这群人在自己原来的侨居地,月收入折合当时国统区的货币普遍高达约700元。我在档案里看到一些奖励记录,比如在保山物资大抢运中抢运有功,奖10元;在昆明附近抢运有功,奖4角;等等。其实这些奖励对他们来说是杯水车薪,但他们仍然毫无保留,不惜牺牲自己的生命。

其中一名叫黄昌文的南侨机工,曾因抢运有功被奖励10元。2000年10月那次滇缅公路之行,走到一处垭口时,王亚六感慨道,当年这里是怒江上方最险峻的地方,黄昌文就是在这里翻车,粉身碎骨,什么也没有被找到。

还有一名姓陈的南侨机工,海南人,平时非常爱整洁,每天出车前都要对着镜子把自己梳理一番,精神抖擞地登车起程。那天,敌机来袭,他的头颅被炸飞,可身子依然端端正正地坐在驾驶座上,双手紧握方向盘——南侨机工手中的方向盘。

这还是有姓名可查的牺牲者,更多的人,我们至今不知道他们的姓名。所以这些年来,我尝试通过各种形式讲述南侨机工的故事,包括创办滇缅公路体验馆、组织重走滇缅公路、创作情景组歌《南侨颂》……

2015年,我带着《南侨颂》团队到马来西亚演出。第二天,一家华文媒体刊出标题《让英雄找到回家路》,我一直看着,不停流泪。

2018年9月3日,情景组歌《南侨颂》在昆明抗战胜利纪念堂上演。

我理解了父亲,完成了与他的和解。父亲留给了我们什么?上无片瓦,下无寸土,就留给我这份机缘,让我一头扎进了这段历史。

如今,是“南侨机工”这四个字一直支撑着我。人这一辈子总在面临选择。回头看他们当年,他们的选择很清楚:成全大义,为了我们的民族和国家。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸