许立(1905年—1971年) 又名许经表、许敬诚,1905年出生于福建晋江,1925年辗转到菲律宾,1930年加入中国共产党。他曾任菲律宾华侨抗日反奸大同盟主席,组织菲律宾华侨抗日游击支队抗击日寇。新中国成立后,历任全国华侨事务委员会委员、中共中央对外联络部副部长等职。

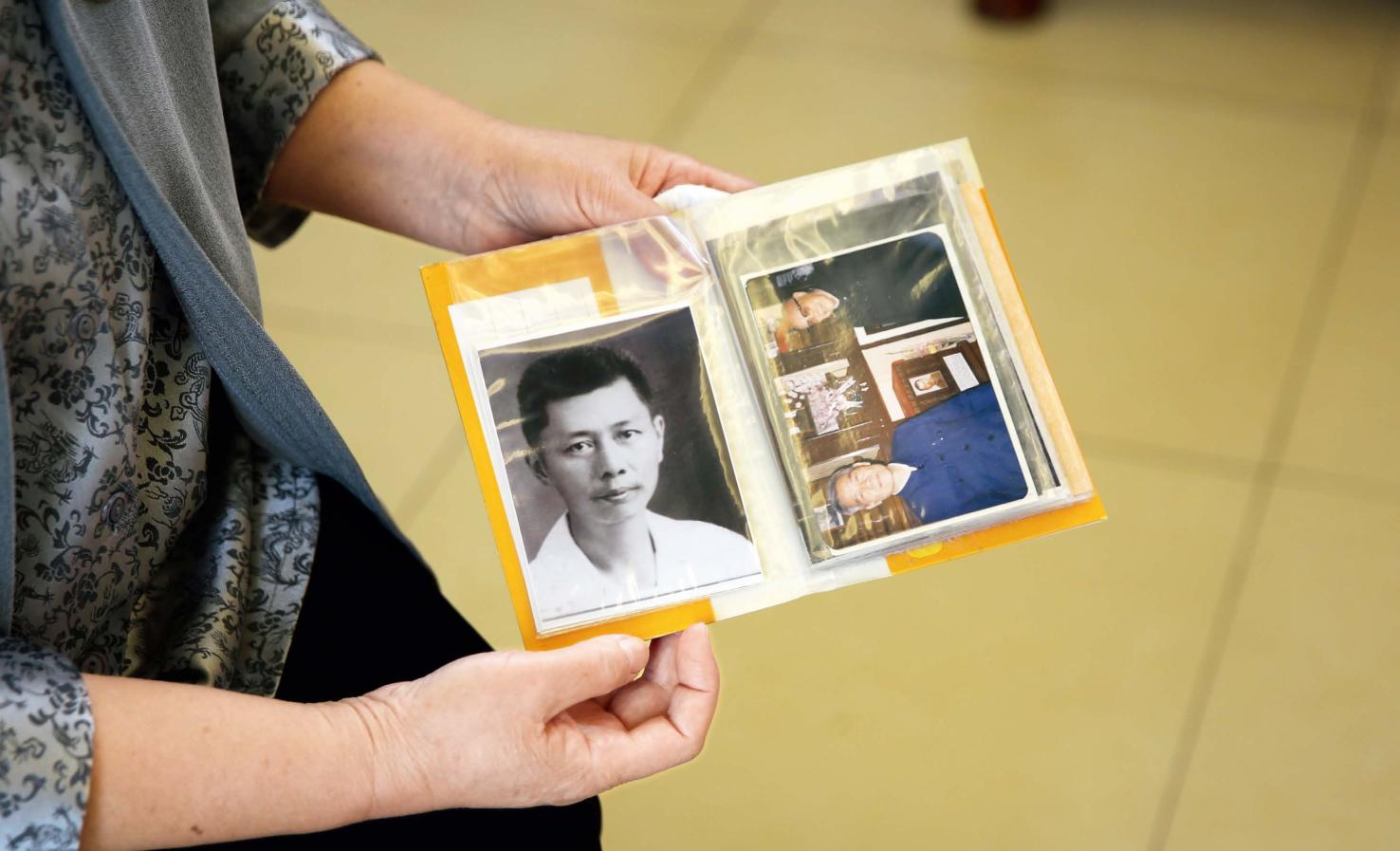

2025年8月4日,许呈亮在采访中向《环球人物》记者展示父亲许立的老照片。(本刊记者 侯欣颖/摄)

8月初的北京,多雨溽热。75岁的许呈亮一早背上双肩包,从家里步行半小时,抵达中国华侨历史博物馆(以下简称侨博)。她的包里装着几沓老照片——其中大部分是父亲许立的旧照,她准备带给《环球人物》记者看;还有3张照片是关于菲律宾华侨青年组团回国参加新四军的,她计划捐赠给侨博。

1939年,菲律宾华侨各劳工团体联合会回国慰劳团在新四军军部合影。前排右四为许立儿子许呈炜,当时14岁。(受访者供图)

“照片里这个小孩就是我大哥许呈炜。”捐赠前,许呈亮对《环球人物》记者介绍道。她来自一个革命家庭,家族中许多成员投身抗日,父亲许立更是曾在抗战时期组织并领导菲律宾华侨与日军浴血奋战,立下不朽功勋。

许呈亮在中国华侨历史博物馆向《环球人物》记者介绍有关父亲许立的展品。(本刊记者 侯欣颖/摄)

许立的血衣。许呈亮将它捐赠给了中国华侨历史博物馆。(本刊记者 侯欣颖/摄)

这些年,她早已记不清给侨博捐赠了多少老物件:父亲在菲律宾抗日负伤时穿的血衣、用过的小储物盒,母亲在菲律宾抗日时期使用的手摇缝纫机、后来回忆游击生活的画作……它们被一一陈列在侨博的展柜里。每当看到它们,许呈亮就仿佛看到父辈在烽火中挺直的脊梁。

送14岁长子回国加入新四军

1935年,共产国际第七次代表大会确立建立世界反法西斯统一战线策略。许立奉命前往菲律宾,领导当地华侨开展抗日救亡运动。

许立对菲律宾十分熟悉。他出生于福建,12岁到香港念书。其父当时在香港管理一家小旅馆,常接待过路的菲律宾华侨。1919年至1921年的每个暑假,父亲都安排他到菲律宾拜访华侨朋友。

1922年初,香港海员大罢工,使港英当局不得不重启海员工会。工人运动能够取得如此大的胜利,令许立十分震撼。“他开始看马克思的书,受到了破天荒的思想启发,立志要投身工人运动。”许呈亮说。这个目标3年后在菲律宾实现了——许立刚移居菲律宾,震惊中外的五卅运动在上海爆发,他一边撰写支援上海工人学生斗争的文章,投寄华侨报刊发表,一边发起组织华侨工人协会,逐渐成为菲律宾华侨工人运动的代表人物。因表现突出,他1930年加入中国共产党。

抗日战争初期,许立便开始在菲律宾开办夜校、出版刊物,对当地华侨进行抗日救亡的宣传教育,唤起民族意识,提高爱国热情。1933年,党派他到印尼做侨党工作。同年年底,他回国参加晋江地区地下党的革命活动。直到1935年国际形势发生变化,他重返菲律宾工作。

凭借对当地情况的熟悉,许立迅速发起组织了中华民族武装自卫委员会菲律宾分会(以下简称民武会)等团体。后来,民武会征召了28名华侨青年,组成菲律宾华侨救国义勇队,回国参加抗战。

许立担任顾问的菲律宾华侨各劳工团体联合会总会(以下简称劳联会)和菲律宾华侨店员救亡协会,在八路军、新四军的军饷被停发时,积极筹款送到香港八路军、新四军办事处转交部队。

他还推动菲律宾中上层人士赴中国抗日战场和延安访问,了解日本法西斯暴行,广泛宣传中国抗战,以争取国际同情与支持。

1939年,在许立的主持下,一支由22人组成的劳联会回国慰劳团(以下简称慰劳团)成立。由于此前民武会组织的义勇队回国参战一度在厦门受阻,慰劳团便购置了铜管乐器,以慰劳抗战部队为名回国。出发前,慰劳团成员集中接受了政治、军事培训,并募集了药品、款项。在抗战前线慰劳战士之后,慰劳团将乐器、药品、款项全部赠予新四军,全体成员就地加入新四军,其中就包括许立14岁的长子许呈炜。

“我大哥加入新四军后,就在军部担任机要译电员。”许呈亮对《环球人物》记者说。

中弹后被菲农民用水牛救走

1941年12月8日,日军的炮弹投向菲律宾。10日,许立和战友组织成立菲律宾华侨抗日护侨委员会(以下简称抗护会),许立任主席。

“他一上任,立即组织力量救伤、灭火,尽可能减少侨胞的损失,同时进行宣传,让华侨对日军登陆作战做好充分准备。”许呈亮说,当时抗护会还组织了600多人,想为美菲联军做战地服务,共同抗击日军,“结果美军上将麦克阿瑟没搭理他们,没过几天就宣布菲律宾首都马尼拉‘不设防’”。

马尼拉沦陷前夕,为保存力量,许立和共事多年的李炳祥率领各华侨团体骨干400多人撤离马尼拉,紧急行军14昼夜,到达中吕宋阿拉悦山区。

许立曾回忆过这段经历:“我离开城市时什么都丢光了,就是把手头有的几本中国(共产)党的小册子奉为至宝,卷在背包里带走……我们到达了目的地,看见当地群众组织基础很好,发动游击战争的条件都具备,就是缺乏经验。我于是着手把中共关于建立人民武装和发动游击战争的经验,关于抗日民族统一战线的经验和关于建党的经验,简要地,但是比较系统地介绍给菲律宾同志,并同他们研究如何因地制宜开展工作。”

在菲律宾抗日的3年多时间里,许立和战友们创造了互相配合、相辅相成的“三板斧”——

一是1942年3月在马尼拉成立了菲律宾华侨抗日反奸大同盟(以下简称抗反),许立任主席。抗反有很多分支机构,分布在菲律宾各地,在城市中形成了一股抗日群众力量,并不断向华侨游击队伍输送人员和给养。

二是1942年4月发行抗日地下报纸《华侨导报》,许立任报社社长。该报的宗旨是正确报道国际形势,揭穿敌伪阴谋,鼓励侨胞奋勇起来斗争,号召华侨团结起来和菲律宾人民一起,共同打倒日本帝国主义,给菲律宾华侨以抗日必胜的信念。

三是1942年5月菲律宾华侨抗日游击支队(以下简称华支)成立。此前,华侨战士分散在菲律宾人民抗日军(以下简称民抗军)各支队中。“菲华混编,由于生活习惯和语言不同,在队伍管理、教育训练、行军作战等多方面存在许多不便。我父亲是民抗军的军委委员,提议把所有华侨战士独立编成一个支队。华支就这样诞生了,当时被编为民抗军第48支队,番号取自新四军的‘4’和八路军的‘8’,寓意是向中国的新四军、八路军学习。”许呈亮说。自此,华支活跃在中吕宋的崇山丛林之间,与日寇奋勇作战。

华支成立之初仅有52名队员,全部武器只有借来的7支枪把被烧坏的长枪和2支短枪。他们在丛林中收集美菲军投降丢弃的枪支弹药,队员也逐渐发展到700多人,跨越菲律宾15个省、市,作战260多次,共毙、伤、俘敌军2020多人。“日军打到菲律宾,美军都投降了,但华侨不肯投降。华支就这么一点点人,却怎么也打不垮。日军很不甘心,就左一遍‘扫荡’、右一遍‘扫荡’。1943年,我父亲在日军的‘扫荡’中受了重伤。”

许立中弹,当场昏迷。日军误以为他已死,将他身上的东西全部拿走后便离去,之后意识到许立是抗日华侨中的重要人物,又回到战场搜查,结果没找到他。原来,许立醒来后挣扎爬行,遇到一名菲律宾农民。对方将他放到水牛背上,驮到农舍中掩护、救治,躲过了敌人搜查。

“我父母常说,菲律宾人民当时对他们的帮助是不讲条件、不计代价的。任何时候,他们遇到了危险,敲开任何一家的门,对方都会帮助他们。”许呈亮印象很深的一个例子是菲律宾农民协会主席之子达定。“他当时掩护华侨同志撤退,到了河边,船载不了那么多人,他就让华侨先坐船走。很快,日军追来了,追问华侨的去向,他坚决不说,日军就将汽油浇到他身上,将他活活烧死了……”

“什么叫工作,工作就是斗争”

1942年末,许立与老搭档李炳祥的大妹妹李锦蓉结婚。婚礼很简朴,就在中吕宋丛林中的游击队驻地举行。6年之前,许立的原配夫人去世,留下一个长子、一个养子。许立带着两个孩子,也从不耽误革命工作。李锦蓉同样是一个坚定的革命工作者。

“我妈妈、舅舅、舅妈、姨父、姨妈,都是干革命的。日军入侵菲律宾之后,根据情报专门到我外公家抓人。外公一家提前转移到农村,日军抓人未果,就放火烧房。等抗战胜利回来,外公家里就剩一棵芒果树,别的什么财产都没了。”许呈亮说。

李锦蓉在游击区担负重要联络、化装潜伏、发动群众等工作。她一度被日军俘虏,却凭借熟练的当地语言他家禄语,装扮成菲律宾人以迷惑日伪军,最终逃出虎口。抗战结束之际,她怀着身孕,仍忙于联络任务,一次执行重要任务时不慎跌倒,导致儿子早产。

“1945年8月15日,日本宣布投降。两周后,我哥早产出生,父母给他取的小名是Vicky,意为胜利;大名许呈坚,坚强的‘坚’,坚定的‘坚’。”许呈亮对《环球人物》记者说。

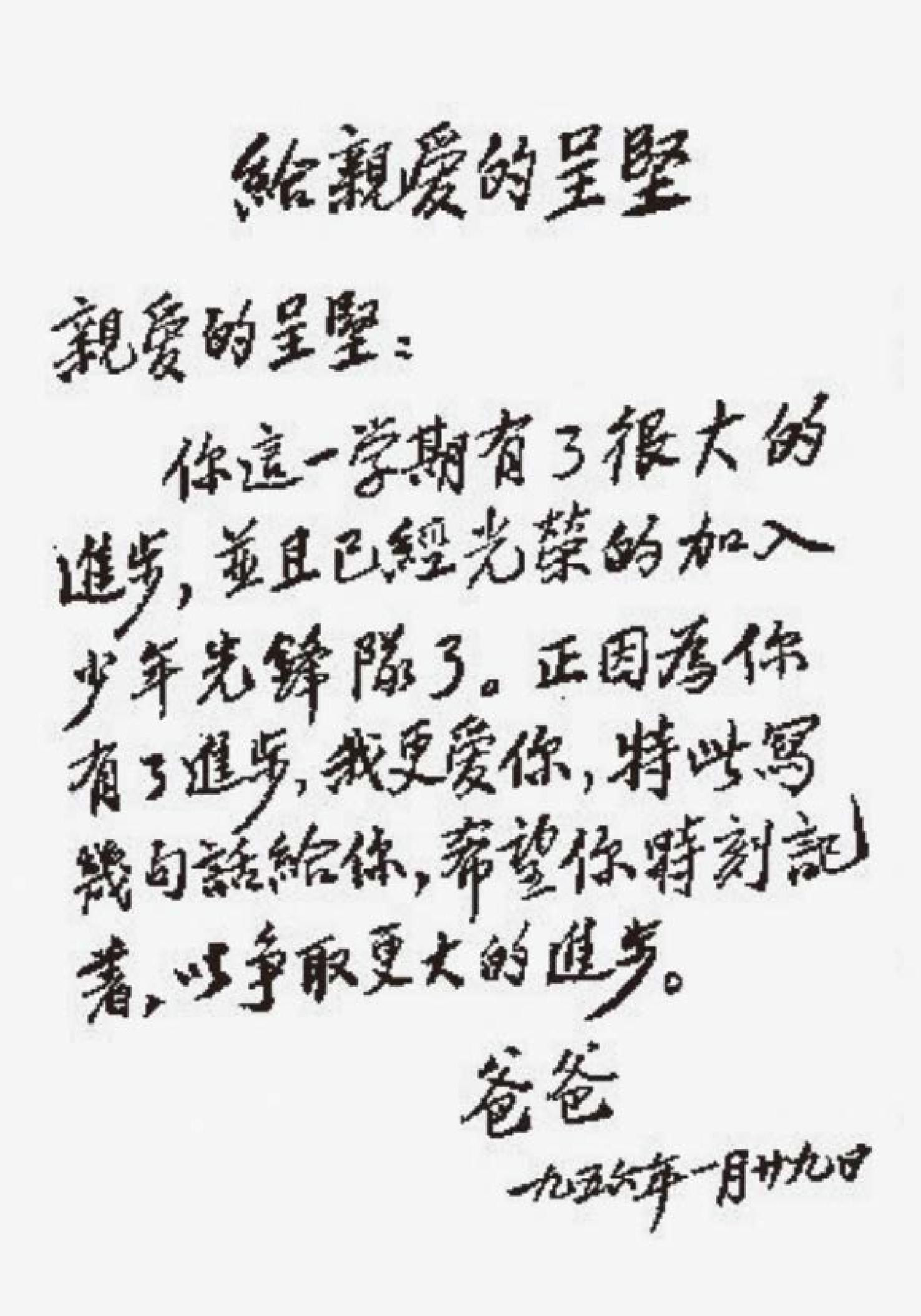

1956年,许立在儿子许呈坚加入少年先锋队后写了一段话鼓励他。(受访者供图)

后来,这对革命伴侣又生下两个女儿,即许呈岩和许呈亮。“我1950年在北京出生,父母给我取名呈亮,寓意是祖国呈现出一片光明。我小时候学说话,我父亲就指着月亮教我——‘亮’。我始终记得那个场景,所以如今的微信头像是故宫角上方悬挂着一轮月亮。”

许立与李锦蓉及他们的三个孩子。(受访者供图)

许立1946年回国,先在香港工作,任中共中央华南分局侨委委员,动员大批侨胞回国,为祖国革命和建设服务。两年后,他来到西柏坡中央所在地,被安排到党中央机关工作,历任中共中央统战部研究组组长、中共中央对外联络部副部长等职。

1960年,按规定,组织给他在南草厂胡同安排了较好的住宅。“地上两层、地下一层的小楼,就我们一家五口人住。组织还给我父亲配备了专车和生活服务人员。他觉得太奢侈了,坚决把小楼退回给单位,全家搬到普通干部宿舍住。车也交还给单位,除非公务必须用车,再请单位派车。”许呈亮回忆说。

许立从不允许孩子与同学比吃穿,比家长的级别、地位,在学校要求填的基本情况表上,他填的职务总是简单6个字:中联部研究员。他与妻子写信讨论子女教育问题:“我认为关于他们的清洁卫生问题,我们可以少管,而关于他们的道德品质问题要多管……孩子们已经一年一年的长大了,再把他们养成少爷小姐的习气,是父母的罪恶。”

1967年底,许呈亮去黑龙江下乡。许立专门给小女儿写了一封信,信中用毛主席语录鼓励她:“什么叫工作,工作就是斗争。那些地方有困难、有问题,需要我们去解决。我们是为着解决困难去工作、去斗争的。越是困难的地方越是要去,这才是好同志。”这段话,许立曾抄写下来,贴在家里。

1971年8月20日,许立逝世。悼词称:“许立是无产阶级久经考验的忠诚的革命战士。他为国际共产主义事业和中国人民的革命事业贡献了自己的一切。”很多年后,许呈亮写了一篇纪念父亲的文章,写到此处,不禁泪流满面。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸