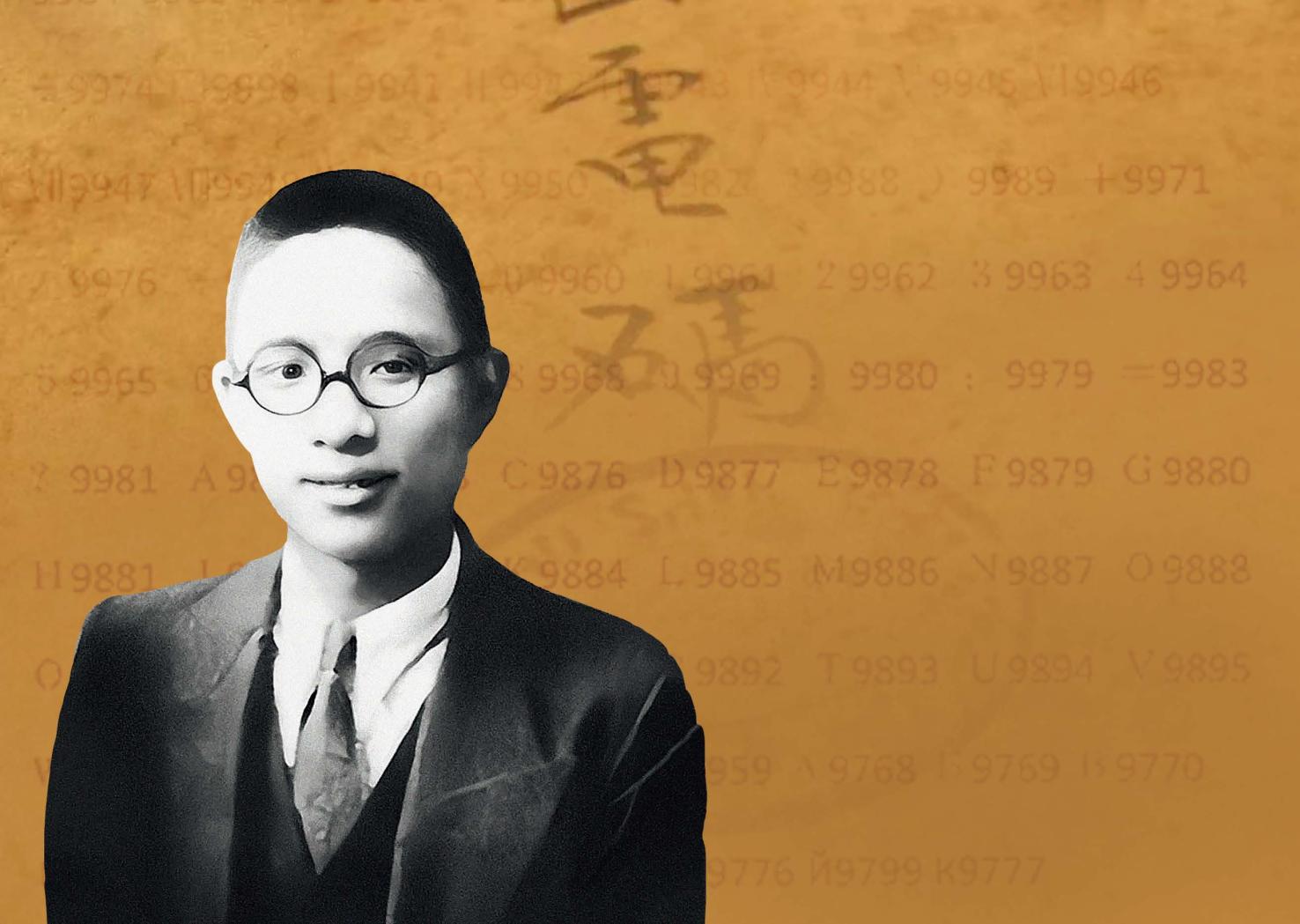

池步洲(1908年—2003年) 出生于福建闽清,后留学日本,1937年携日籍夫人回国投入抗战,从事破译密电工作,成功破译了日军偷袭珍珠港的情报。

身为池步洲的堂侄,池鲁生与这位传奇伯父的见面次数屈指可数。最久远的在1946年,当时不到10岁的池鲁生首次在福建老家见到了抗战胜利后回乡探亲的池步洲,此后便保持书信来往。

“他是个大忙人,但办事细心、认真,他的回信是蝇头小字,规规矩矩,如今这些信我还锁在铁柜里。”池鲁生向《环球人物》记者回忆道,“那些具体谈话内容记不清了,但他不论对大人小孩,都习惯用福州话自称奴(我),是习惯性的谦卑,也是他谨慎细心的常态。”

提起堂伯父,池鲁生总是充满敬意:“1937年七七事变后,他放弃优渥生活,带着全家回国,破译了日军不断更换的密电码,还在1941年成功破译出日军将要偷袭珍珠港的关键情报……”

这是一段惊心动魄的往事。

破译珍珠港密电

1941年,重庆,国民党军委会技术研究室的无线电波不息。桌上的日军密电堆叠如山,从日本回国的技术员池步洲日夜伏案工作。

5月,截获的密电出现异常。破译团队发现,日本外务省与檀香山总领事馆的密电量骤增,内容从侨民事务转向详尽的军事情报。团队很快破译出核心内容:珍珠港被划分为5个水域,舰艇位置需按区上报;重点标注战列舰、航空母舰数量及停泊状态;东京反复追问:“何时港内舰艇最多?”檀香山回电:“星期日”;夏威夷气象也成为密电内容,日侨天文爱好者反馈“三十年来无暴风雨”。

10月,密电中不少代号格外醒目:“西风紧”指美日关系恶化,“女儿回娘家”指撤侨,最刺目的“东风,雨”似乎直指“日美开战”……池步洲在回忆录中记得特别清楚:“这类暗语通过无线电广播通告全球日使馆,我们当时就断定,日军南进已箭在弦上。”

就这样紧盯密电两个月,池步洲在12月3日破译了一份令人震惊的密电。“日本偷袭珍珠港前几天,他破译密电并判定了日军偷袭的时间。”池鲁生说,“写回忆录时他已是80多岁,但很多事竟记得清清楚楚。”

密电第一条就是让领事馆立即烧毁各种密码电报本,只留普通密码本,同时烧毁一切机密文件。池步洲惊觉其重要性,当即拿着电文冲向组长霍实子。霍实子提笔加注,说明此情形与八一三事变(即淞沪会战)发生前日使馆焚毁密码本的做法如出一辙,是开战前兆。结合此前密电内容,池步洲补充:“日期可能就是这个星期天。”

密电直送蒋介石,旋即转交驻渝美方。然而美国低估了中国的破译水平,加之日本特使来栖三郎正在华盛顿佯装谈判,美方放松警惕,将预警视为误判。当地时间12月7日,星期天,日军战机扑向珍珠港,太平洋战争爆发,美国海军舰队遭到重大损失。

1941年12月7日,美国夏威夷檀香山珍珠港惠勒空军基地在日军袭击后燃起大火。

多年后,池步洲凭借记忆并核对日方史料,发现日本间谍吉川猛夫回忆的珍珠港情报细节与自己当年破译内容高度吻合。“这反证了记忆的可靠性。”他在自传中写道。

归国与困顿

回国抗战前,池步洲在日本生活了8年。他就读于早稻田大学机电工程专业,后到工学部学习,毕业后留日工作。“这离不开他二哥池步云的帮助。”池鲁生对《环球人物》记者说,“10岁的池步洲还是个放牛的穷孩子,直到二哥从保定军校毕业,举家搬到福州,他才第一次踏进学堂。”

池步洲拼命读书,指甲都被煤油灯熏黑了,课本也翻烂了边角。他连跳几级,提前3年高中毕业。“二嫂看池步洲这么聪明,就把田契、银镯子全换了钱,加上二哥的全部积蓄,拿来供池步洲留学。”池鲁生说。

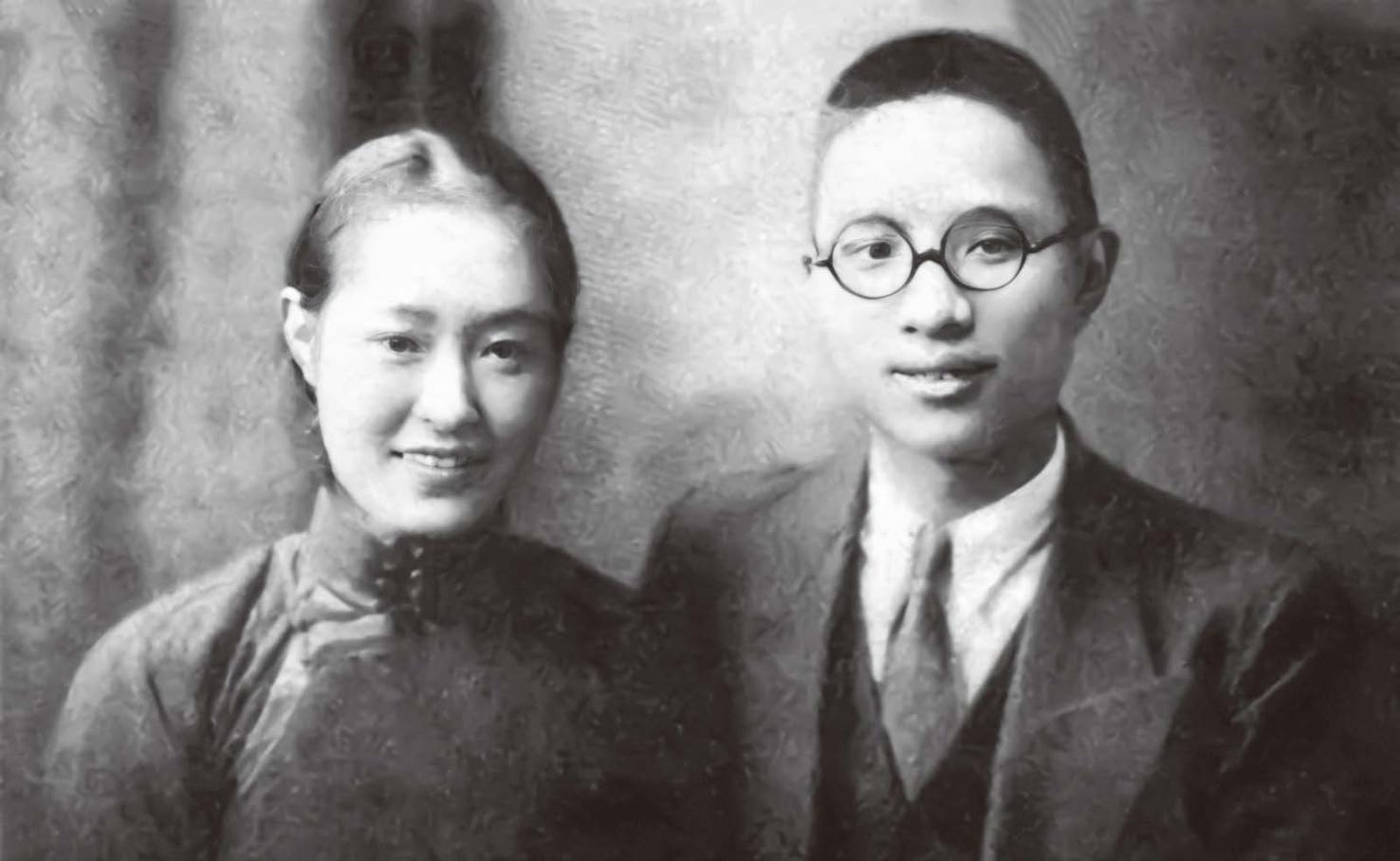

1937年7月7日,卢沟桥的枪声响起。此时池步洲已是中国驻日使馆翻译,娶了白滨英子为妻,育有三子,生活安稳。

池步洲(右)和妻子。

听闻祖国被侵略的消息后,他坐不住了,“深感中日之战事迫在眉睫,作为中国人再也无法安心待下去,应该立即回国,共赴国难”。妻子也做出了巨大的牺牲,与极力反对、视他们回国为破坏“天皇圣战”的娘家人断绝关系。

池步洲来到南京,试图找到留日同学,“以为可以共商抗日大计”。“他对国内情况不了解。国民党政府各机关当时早已撤退,留日同学也都离开了。”池鲁生说。池步洲“挈妇携雏,旁皇无计,十分为难”,所幸华侨招待所专为归国抗日者提供免费食宿,一家人才得以栖身。

江苏议事园(原华侨招待所)。

战火很快蔓延,日机频繁空袭南京。附近没有防空洞,全家人只得蒙着棉被钻到床下,在轰炸的阴影下度过了近两个月。

转机出现在9月中旬。“池步洲意外遇到留日老友、时任陕西省政府社会处处长陈固亭。”池鲁生对《环球人物》记者说。故友重逢,加上共怀报国之心,两个人聊得停不下来。陈固亭了解池步洲的学识和人品,当即应允为他寻找一个合适的抗日岗位。

几天后,陈固亭便发来消息:“(国民党)中央要找留日同学研译日本密电码,你意如何?”池步洲一听,直截了当地回绝了:“我在日本是学电气工程的。以后在大使馆供职期间又学经济学。密电码一无所知,而且也无处可学。此事实难从命。”

没想到过了几天,陈固亭再次登门,这次带来了更具分量的话:“委员长(指蒋介石)说过,谁能译出日本密电码,等于前方增加几十万大军……”这深深打动了满腔爱国热血的池步洲。就这样,他走进了“中央调查统计局(中统)”,被安排到总务组机密二股,任务是等待截获的密电以便研译。

“他不知道中统是特务机关,以为真是什么调查统计机关。”池鲁生对《环球人物》记者说。池步洲形容自己是个“不过问政治的书呆子”,一心只想抗日。然而,机密二股缺乏经验,从未截获过日本无线密电。

不久后,机密二股奉命撤往湖南益阳,历尽周折才搭上一艘英国货轮。全股10多人挤在货舱角落阴湿的地上,船上的污水由舱内边侧不时流淌,空气恶浊。带着妻儿的池步洲更为艰难。孩子们嗷嗷待哺,靠同事接济的食物才勉强撑住。

迁驻益阳后,暂时远离轰炸,大家架起电台工作,依旧未能侦收日本密电。雪上加霜的是,池步洲的两个女儿突发高烧,因未能诊断出病因,一周之内接连丧命。紧接着,长子也开始发烧出疹,所幸救治及时才活下来。

解开“连环锁”

1938年12月的重庆,寒风裹挟着战火的气息。眼看过去了一年多,池步洲跟随密电研究组辗转多地,仍未有任何收获。

正在苦闷之际,国民党中央广播电台国际台找上门来,邀请他担任对日广播撰稿人。“这工作我干得了!”池步洲眼睛一亮。“他开始每天写稿和播报,妻子也当了播音员,这才有了为抗战出力的喜悦。”池鲁生说。

次年2月某个清晨,国民党军政部无线电总台的周驾山突然造访,邀请池步洲主持军政部的密电研究。池步洲连连拒绝,表示自己未对日本密电有任何研究。周驾山却锲而不舍,连续登门五六次。见对方如此诚恳,池步洲只能勉强应允。

池步洲白手起家,只要了两名报务员和一间办公室,就开始密电研究。池鲁生说:“他白天在电台上班,晚上在重庆两路口加班破译。”成摞的电文上,那些英文字母连缀的电报像蜿蜒的长蛇,看得池步洲眼花缭乱。

多日苦思冥想后,池步洲逐渐发现规律——两个字母代表一个日文字符。他试着将电文拆解成双字组,连续几夜埋头统计。某个凌晨,当10组双字组在统计表上高频闪现时,他猛地拍案而起:“这10个双字组,必是阿拉伯数字!”

如何确定每个双字组对应的数字?池步洲想起中国人说的,“一见如故”远比“九死一生”频繁。他翻遍手边书籍,统计数字出现频率,发现人类最爱用一,最“嫌弃”九,顿时醒悟,将最高频出现的双字组定为1,最低频的则定为9。

一次,电文中出现类似MYHL-WO-DI-GL的组合。池步洲由此推理,已知MY-HL是“10”,联想到军政部里的102师资料,“WO必是‘2’,DI是‘师’”。顺着这个思路,他像解连环锁般,从师长推及姓名,从军衔触及驻地,渐渐拼出轮廓。

短短20多天,池步洲就破译了几百份密电码。

“在日8年所熟悉的文化、语言、生活习惯等,加上他睿智的头脑和热忱报国的使命感,还有日籍妻子做贤内助,他终于破译成功。”池鲁生说。池步洲也因此获军政部颁发奖章,随即奉命组建第四十三台(后改称军政部研译室),担任译述主任。此后,他专事日密破译,成为有名的密电破译专家。

新中国成立后,池步洲留在大陆。20世纪70年代,他受聘为上海市长宁区政协委员,又被聘为上海社会科学院特约研究员。

在此期间,他出版了畅销书《日本遣唐史》,还写了关于“亚洲四小龙”经济发展等研究论文。晚年,陪妻子再度赴日后,他也一直保留中国国籍。在他逝世后,其子遵照遗嘱,将其骨灰带回祖国,安葬于上海。

在池鲁生看来,堂伯父一生传奇,“他的爱国行动极具典型性,他是一位抗日民族英雄”。

2025年8月,池鲁生在北京接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸