抗战期间,一架运输机正在飞越喜马拉雅山脉。

在喜马拉雅山脉的崇山峻岭间,曾盘旋着一条用生命铸就的天路——驼峰航线。二战期间,它与阿拉斯加航线、北大西洋航线齐名,是世界上公认的最艰险的空中走廊。

这条航线自印度阿萨姆邦向东延伸,全长1150公里,横跨喜马拉雅山脉、横断山脉等,直抵中国云南和四川,沿线尽是海拔5000米左右的雪峰深谷,山峦起伏如驼峰耸立,因此得名驼峰航线。

80多年前,一群年轻飞行员驾驶着额定载重3吨—6吨的运输机,为中国战场运送各类战略物资共计85万吨。他们冒着日军炮弹和暴风雪,日夜穿梭在这条死亡航线上,稍有不慎便会坠机身亡,永别故土。然而,牺牲者的空缺总是被新的面孔不断填补,飞行从未停止。美国《时代》杂志曾如此描述他们的悲壮:“天气晴朗时,人们可以沿着坠机碎片的反光飞行,这条布满飞机残骸的山谷被称为‘铝谷’。”

在喜马拉雅山脉“丢钱”

1944年10月,阿萨姆邦机场。22岁的马绍基即将在年长两岁的兄长马邦基的带领下,开启自己驼峰航线的首航。此时,马邦基已在这条航线飞行2年多。兄弟俩屏息凝神,眼神却如“飞虎”般锐利、坚定,这份无畏源于他们共同的信念:“尽一份力,早日解救祖国于日寇的铁蹄之下!”

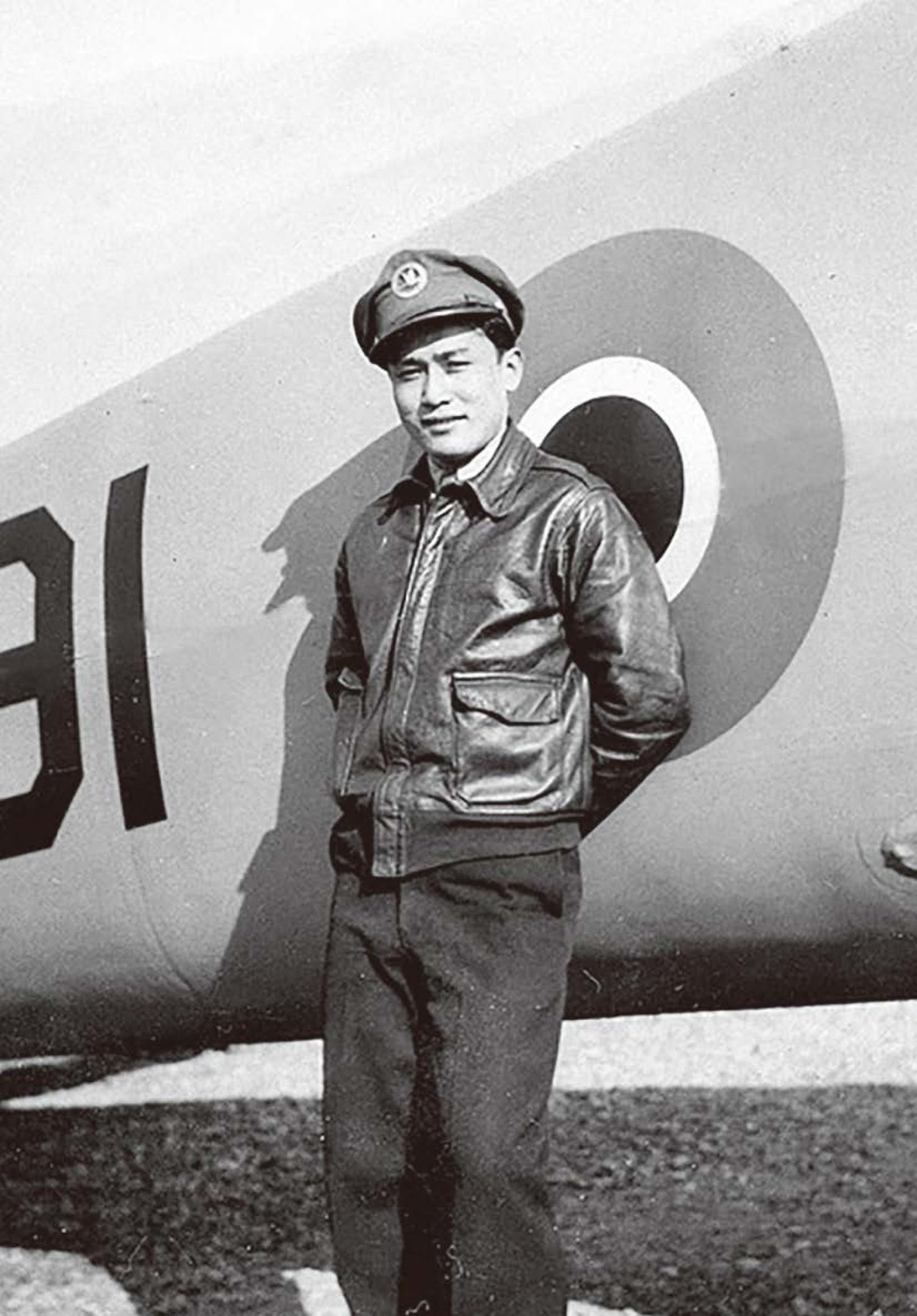

马绍基(1922年—2011年) 祖籍广东江门台山,出生于加拿大。1944年—1945年作为中国航空公司飞行员执飞驼峰航线。

马邦基(1920年—2005年) 祖籍广东江门台山,出生于加拿大。1942年—1945年作为中国航空公司飞行员执飞驼峰航线。

马邦基与马绍基是第二代加拿大华裔。1935年父亲马本坤去世后,母亲带着11个孩子回到祖籍广东台山安葬丈夫。一年后,马邦基和其他家人重返加拿大,母亲和一个妹妹留在国内。

翱翔天空是兄弟俩儿时的梦想,他们常幻想自己是飞行员,撑着雨伞从车库顶模拟飞机降落。1938年,马邦基进入美国加利福尼亚航空学院学习,考取飞行执照后成为飞行教练。3年后,太平洋战争爆发,日军轰炸香港、仰光,切断滇缅公路,阻断援华物资通道。妹妹来信告知马邦基她和母亲处境十分艰难。

此时,泛美航空公司向马邦基发出邀请,请他加入与中国政府合作的中国航空公司,执飞驼峰航线的军用物资运输机。目睹过日军暴行,渴望拯救祖国、守护亲人的马邦基毫不犹豫地接受邀请,于1942年成为飞越驼峰航线的先驱之一。他驾驶运输机从印度运载物资到中国,一次次惊险地躲避日军战斗机的攻击,并赢得优秀飞行员的赞誉。有时,他会随身携带萨克斯,在天气晴好、无日军追击时,给一同执行任务的伙伴吹奏音乐,缓解疲劳。

在马绍基心中,哥哥是当之无愧的开拓者。他渴望追随兄长,学习飞行,效力祖国。然而,加拿大军方以“华裔参军战后恐会要求更多政治权利”为由,拒绝他入伍。马绍基没有气馁,效仿哥哥赴美考取飞行执照,最终于1944年加入驼峰航线飞行队伍。

与经验丰富的哥哥相比,马绍基的飞行生涯充满了惊险。一次飞越喜马拉雅山脉时,机身严重结冰,一台引擎突然失灵,飞机只能在2000米高度挣扎。要爬升飞越山脉,飞机必须减重。当时飞机载有52捆钞票,马绍基果断扔掉48捆,仅留4捆。飞机减重后,引擎奇迹般地重启。事后,他常被大家开玩笑:“说,你把钱丢在哪里了!”

马邦基、马绍基分别完成了420次和337次驼峰飞行。战后,兄弟俩回到加拿大生活。后来,美国政府为表彰他们在驼峰航线的卓越功勋,授予他们美国最高航空荣誉——“飞行优异十字勋章”。2005年和2011年,两人先后去世。

坠毁的消息几乎天天都有

驼峰航线开辟之初,运输任务由美国陆军第10航空队驻华特遣队(飞虎队第二期)和中国航空公司共同承担,美军特遣队同时负责护航。不久后,美军将运输主力调整为陆军空运总部印中联队,而中国航空公司始终参与其中,贯穿全程。

执行任务的机组通常采用“1+2”模式:一名美国机长配1名—2名中国飞行员,其中许多人是怀揣报国热忱归来的华裔青年。运输机额定载重是3吨—6吨,但为了运送更多物资,常常超载:去程满载着援华的武器弹药、汽油、医药器材、军用被服等物资;返程则装载中国产的钨、锡等特种矿产和原料,有时也会运送战斗人员。

抗战时期,驼峰航线上的运输机满载着战略物资。

对彼时处于生死存亡关头的中华民族而言,驼峰航线是一条不折不扣的生命之线,对稳定东方主战场至关重要。然而,对于机组人员,它却是一条死亡之线。

整条航线贯穿了雪峰、峡谷,再加上热带雨林的积雨云与冰川区的晴空湍流交替出现,强气流、低气压、冰雹、霜冻说来就来,撞山或坠毁的消息几乎天天都有。即使有人跳伞幸存,在林莽与雪线之间也难觅生路。

这群二十出头的小伙子早已将生死置之度外。他们几乎每天要飞一个来回,耗时至少4个半小时,有人甚至一天飞4个来回。出发前,他们将自己的名牌放入筐中,落地后再取回,而那些未能归航者的名牌则被转移到另一只筐中。1944年8月,无人认领的名牌已多到筐中无法容纳……

据统计,从1942年5月至1945年8月,拥有近百架运输机的中国航空公司累计飞行8万架次,损失飞机48架,牺牲飞行员168人。美国飞行员韦斯利曾说:“牺牲同伴的面容、共同并肩作战的中国人,我终生难忘。年轻一代也应永远铭记,我们为何不顾一切到中国——因为人们呼唤正义、渴求和平。”

秘密接送“重要人物”

1945年8月15日,日本宣布投降。3个月后,驼峰航线退出历史舞台,但人们的记忆从未停航。

73岁的滇缅抗战史专家戈叔亚出身军人家庭,当过兵,毕业于云南师范大学历史系(前身为西南联大师范学院),对驼峰航线和滇缅抗战史有着超乎寻常的热情。1995年,他作为撰稿人参与了云南电视台纪录片《滇缅路风云》的拍摄。

一天,导演告诉他,中缅边境的丛林深处发现了飞机残骸。几天后,他们深入密林,眼前赫然出现一个巨大的飞机螺旋桨,表面覆盖着厚厚的黑色苔藓,4个桨叶因猛烈撞击地面而扭曲变形。戈叔亚记下残骸情况并将相关信息整理后,刊登在一家美国老兵杂志上。

转机出现在1996年10月,一位叫汉克斯的美国老人致信戈叔亚,讲述了埋藏在他心中多年的往事。

汉克斯曾是中国航空公司的驼峰航线飞行员,他的挚友福克斯于1943年3月11日驾驶着编号为53号的飞机永远地消失在山谷之中。汉克斯曾试图寻找福克斯和飞机,但一无所获。他在信中提到,美国航天飞机“哥伦比亚”号曾通过卫星探测到中缅边境有一个巨大金属物,“除了飞机不可能是其他”,并随信附上卫星探测的坐标。

“直觉告诉我,那就是53号飞机!”戈叔亚说。为了印证猜想,1997年1月28日,戈叔亚和一组工作人员再次深入那片原始丛林。这一次,他们看到了更多的飞机部件。“飞机比我想象中的更大,如一头壮烈倒下的非洲野象,保持着激烈挣扎的模样。”戈叔亚回忆道。

遗憾的是,飞机有明显的人为破坏痕迹,舱门、氧气瓶等碎片散落四周。现场没有找到任何机组人员的遗物或遗骨,但机身外形和主要大件尚存。戈叔亚观察到,右机翼下方用中文写着中国航空公司,左翼引擎有一个蓝、白、红图案组成的二战美军飞机标志。最关键的是,有关部门提供的飞机经纬度坐标与汉克斯写的坐标一致。戈叔亚等人认定,这就是福克斯驾驶的53号飞机。

1997年,驼峰航线美国飞行员汉克斯为53号飞机残骸献上鲜花。(戈叔亚供图)

1997年6月,83岁的汉克斯来到中国,终于见到了魂牵梦萦半个多世纪的53号飞机,献上了一束就地采摘的杜鹃花,寄托哀思。戈叔亚说,53号飞机是战后几十年来在驼峰航线上发现的最完整的坠机遗骸。飞机上除了机长福克斯,还有两位中国人:副驾驶员谭宣和报务员王国梁。他们一同飞行,一同牺牲。如今,他们的名字被镌刻在南京抗日航空烈士纪念馆的英烈碑上。

多年来,戈叔亚去过缅甸、美国等地,采访了许多驼峰航线飞行员及其后人。他印象最深的是驼峰航线第一位华裔机长陈文宽的故事。

驼峰航线第一位华裔机长陈文宽。

1942年5月的一天,陈文宽受命把几位“重要美国人员”从中国重庆送往印度加尔各答。飞机经停缅甸密支那加油时,日军前锋已逼近,大批难民和机场工作人员涌了上来,原本21座的客舱被硬生生塞进72人,大部分是妇女。

把飞机舱门关好后,陈文宽只能从挤得水泄不通的人群头上爬到驾驶舱,咬牙起飞。当他们到达加尔各答机场时,又在货舱里发现6个人。

次日,陈文宽看到一条爆炸性新闻:“1942年4月18日,詹姆斯·杜立特轰炸东京。”他这才知道,昨天运送的“重要美国人员”中就有参与轰炸日本的杜立特,那人还帮自己推难民上飞机。陈文宽告诉戈叔亚:“要知道有杜立特,我可不敢在密支那降落,被日本人抓到可了不得!”

“当年,那些爱国华侨毅然放弃国外的优渥生活,回国参加抗战,一次次撞向喜马拉雅的风雪,是惊天动地的壮举。”戈叔亚对《环球人物》记者说,“驼峰航线是一条用无私、勇气与牺牲搭建的生命航线,它提醒着世人:今日的和平是如此厚重,值得人们倍加珍惜与守护。”(感谢台山市博物馆对本文的大力支持)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸