陈瑞钿(1913年—1997年) 祖籍广东江门台山,出生于美国。1932年加入广东空军,参加过淞沪会战、武汉保卫战等战役,1945年飞越驼峰航线运送战时物资。1997年被美国表彰为二战王牌飞行员。

1932年8月,一艘远洋客轮缓缓驶入上海港。19岁的陈瑞钿站在甲板上,身后是13位同样风华正茂的华裔青年。

这些青年原本在美国过着优渥的生活,但听说祖国有难,便怀揣着“航空救国”的信念,千里迢迢归来。美国波特兰华人社区变卖资产资助他们归国时,九一八事变的硝烟已笼罩中国东北。当时,中国几乎没有经过专业训练的飞行员,而他们已在美国掌握飞行技能,回国实属难得。

“这其实是陈瑞钿时隔10年第二次回到祖国。他先是回台山老家探望生病的祖母,随后加入抗日队伍——从广东空军到中央空军再到飞虎队,14年抗战几乎都参与其中。他报国杀敌,立下了赫赫战功。”陈瑞钿的侄子陈剑成告诉《环球人物》记者。

外交家的“洋女婿”

1913年10月,陈瑞钿出生于美国俄勒冈州波特兰市,父亲从广东台山侨居美国,母亲则是来自秘鲁的拉丁美女。他生性乐观开朗,聪明勇敢,从小就立下了搏击长空的远大志向。

高中期间,陈瑞钿加入当地华人飞行俱乐部,靠打工赚钱学习飞行课程。后来,他被选派前往美国阿尔—格林纳达飞行训练学校深造,并于1932年5月以优异成绩毕业。

“像很多台山人一样,陈瑞钿的父亲非常爱国。陈瑞钿是在中国传统文化浸润的家庭环境中长大的。在祖国山河破碎之时,他无法坐视不管。”广东省江门市华侨历史学会副会长黄柏军说。

陈瑞钿不仅带来了航空技术,还带来了侨胞捐款购买的飞机。或许是他长着一双混血儿的蓝眼睛,国民党中央军一开始拒绝接收他。他辗转南下,投入广东军阀陈济棠麾下,成为广东空军第六飞行队的飞行员。

陈瑞钿飞行技术过硬,又会多国外语,很快成为重点培养对象。1935年,他被派至德国深造,在那里掌握了最先进的飞行战术。凭借着过人才华,陈瑞钿逐渐成为飞行员中的佼佼者。

陈瑞钿(右)与第一任妻子伍月梅合影。

值得一提的是,陈瑞钿长着英俊的洋面孔,性格桀骜不驯,赢得了清末民初政治家、外交家伍廷芳之女伍月梅的芳心。两人结为连理,婚后生育了两个儿子。

命运的转折在1936年到来。随着陈济棠归顺南京政府,陈瑞钿被整编入中央空军序列,分配至杭州笕桥中央航校担任战斗机飞行教官,随后晋升为空军第3大队17中队中队长。

20世纪30年代的美制霍克—II战机。

1937年8月中旬,位于南京东大门的句容机场警报骤鸣。日本鹿屋航空队的6架轰炸机撕裂云层扑来,陈瑞钿驾驶着美制霍克—II双翼机紧急升空。这种被称为“老霍克”的战机速度缓慢,他眼睁睁看着日军轰炸机向停机坪投下炸弹,地勤人员拼命拖拽未起飞的战机。愤怒中,他死死盯住一架返航的日机,从南京一路追击至长江口。霍克机被日军尾炮击中150余发,他却奇迹般驾着熄火的飞机滑翔降落在嘉兴机场。战后确认,那架日机中弹58发,油箱洞穿,迫降济州岛后彻底报废——这是陈瑞钿击落的首架敌机。

此后,陈瑞钿在战场上愈发勇猛:1937年9月的太原空战中,他一人驾机与敌搏斗,击落有“驱逐之王”之称的日军航空大队长;1938年的湖口保卫战中,他率4名战友拦截日军侦察机,击落两架、击伤多架;武汉保卫战中,他在弹药耗尽时驾机撞向敌机,带伤跳伞生还……

陈瑞钿在华东、华南、中南地区执行过多次截击、护航等任务,直到广西昆仑关上空的烈焰改写了他的人生。

1939年12月27日,陈瑞钿率队掩护苏联援华空军轰炸日军阵地。3架中国战机遭遇10多架日机围攻。在激烈的空战中,陈瑞钿击落3架敌机,而后他的格斗士油箱被击中,火焰瞬间吞噬座舱。他强忍剧痛带火跳伞,为借高速气流熄灭身上火焰,直到临近地面才打开伞,最终昏迷在稻田中,直到3天后才被当地村民发现救起。此时,他的面部已碳化变形,全身80%被烧伤。

“当时,中国老百姓保护美国飞行员会惹来杀身之祸,但陈瑞钿依然得到了无私的救助。这令他对中国的感情更加深厚。”多年后,美中航空遗产基金会主席杰夫·格林提及这段往事时说,“在广西昆仑关战役中,陈瑞钿一天内击落3架日本飞机,展现出了非凡的飞行技巧和勇气。”

然而,更惨痛的悲剧接踵而至。在柳州医院简陋的病房里,日军空袭的炸弹落下。妻子伍月梅飞身扑在浑身绑满绷带的丈夫身上,弹片穿透她的身躯,鲜血浸透了陈瑞钿的病床。

此时,美国空军陈纳德将军伸出了援手。“在1937年至1939年间,陈瑞钿击落敌机6架,并协助僚机击落敌机3架,自己则安然脱险,成为战场上小有名气的‘中国战鹰’。这引起了陈纳德的注意。得知陈瑞钿面临缺医少药的困境后,陈纳德将他辗转送至纽约治疗。”黄柏军说。

陈瑞钿就此离开了中国空军的战斗序列——他面目全非,双耳融化,视力也严重受损,已不适合参加激烈的空战。在接下来的5年时间里,他经历了28次整形手术,但面部仍留下永久扭曲的疤痕。

陈瑞钿(右)与战友在战斗机前。

飞越“死亡运输线”

即使人在美国养伤,陈瑞钿还是继续以实际行动支持着祖国抗日。“二战期间,美国有一个为中国抗日筹款的组织‘援华会’,陈瑞钿在‘援华会’做了大量工作。如集会时,他经常发表讲话,很多美国人为他鼓掌。‘援华会’筹集的数百万美元,其中有不少是陈瑞钿的贡献。”格林说。

陈瑞钿的伤势有所好转后,中国的抗日战争已近结束,但他坚持要继续回国效力。“他觉得自己的飞行经验可以继续为国效劳,比如设置航线以避开雷区等。”格林说。此时,他已和照料他的美国护士弗朗西斯·梅尔道克喜结连理,并育有一女。“很不幸,这段婚姻没有持续太久。”由于陈瑞钿执意返回中国,两人从此分道扬镳。

“考虑到自己无法再从事战斗飞行任务,陈瑞钿开始在中印边境驾驶运输机,执行驼峰航线任务。这项任务责任重大。他从印度飞越喜马拉雅山脉,为前线送去枪炮和汽油,直到1945年11月,驼峰航线停止运输飞行。”格林说,严格来讲,陈瑞钿并没有加入飞虎队,但和很多飞虎队成员并肩作战过。“中国人把所有美国飞行员都称为飞虎队员,这是一种荣誉称号,所以陈瑞钿也被大家看作是飞虎队成员。”

陈瑞钿多次飞越驼峰航线。当他驾驶运输机穿越这条“死亡运输线”时,扭曲的手指紧握着操纵杆,灼伤的眼睑下,双眼艰难地辨识着航向。

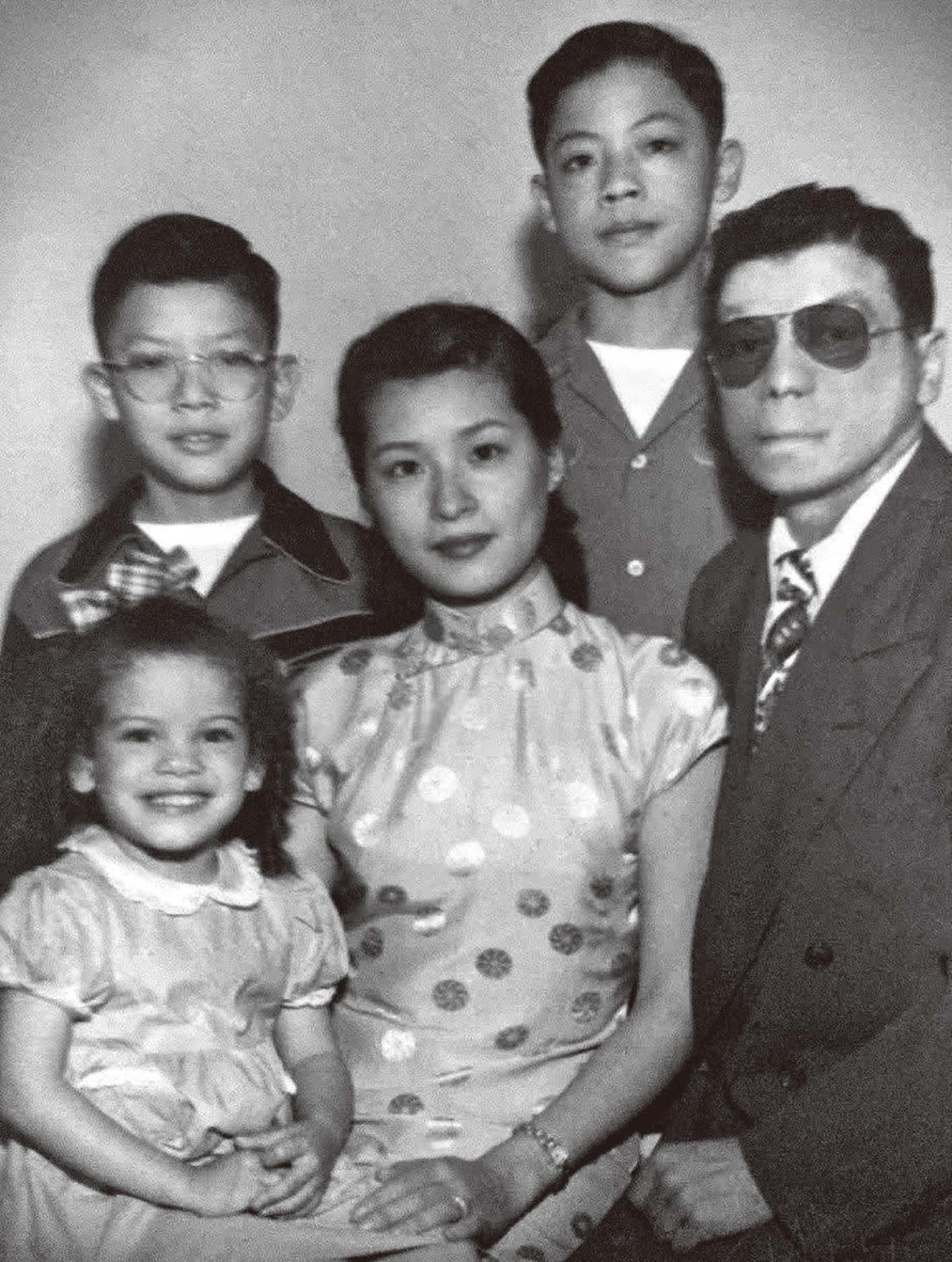

陈瑞钿(右一)与子女及第三任妻子杨瑞芝合影。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,陈瑞钿进入中国航空公司,继续从事运输飞行。在工作中,他结识了在上海分部从事地勤工作的上海女子杨瑞芝。两人于1948年结婚,育有一子。

“听村里的父老乡亲讲,大伯战后执行飞行任务时,曾特意开飞机在村中上空盘旋过。我猜,他有可能是挂念自己在祖国唯一的直系亲属祖母,特意看看自己的故乡吧!”陈剑成说。如今,在广东台山,陈瑞钿家族的祖屋仍旧静静伫立,见证着陈瑞钿曾经的英勇与荣耀。

迟到的荣誉

1949年夏,陈瑞钿回到出生地波特兰。“有很长一段时间,美国人对飞虎队了解并不多。而且当时美国所有飞行员都是白人,这让陈瑞钿的就业处境非常艰难。”格林说。

3年后,陈瑞钿考入当地邮电局,成为一名普通邮差。这份工作需要三班倒,非常辛苦,但他工作十分认真,一干就是31年。直到1983年,70岁的陈瑞钿才正式退休。

1995年,在一次飞虎队成员的聚会上,格林见到了陈瑞钿。“你无法判断他是什么国籍,也无法判断他的年龄,但他的面相中有一种独特的威严。”格林说,“在场的还有另外两名飞虎队成员。当九死一生、容颜尽毁的陈瑞钿走进来那一刻,他们对视,忍不住流泪。陈瑞钿也有些激动,时不时拿出手帕捂脸擦泪,还发出一声长叹,仿佛在诉说自己多年来遭受的病痛。”

当时,格林邀请陈瑞钿参与自己正在筹备成立的美中航空遗产基金会,“他很快把自己的名字、履历、照片都交给了我。尽管他看起来面无表情,但我能感觉到他的开心。我从来没有见过如此和善、温柔、真诚的人”。

或许是身为华裔的原因,陈瑞钿在美国默默无闻,媒体也很少报道他的英雄事迹。“陈瑞钿没有任何怨言,而是带着伤疤开启新生活。这种淡泊的性格十分令人敬佩。”黄柏军说,也许对他而言,能够为抗战尽一份力,已是最好的安慰。

陈瑞钿的处境引起了飞虎队成员肯恩·杰恩斯特的注意。他对陈瑞钿的卓著战功和不幸遭遇感叹不已,利用自己的影响力为陈瑞钿四处奔走,终于引起了各方重视。

1997年10月4日,美国空军战斗英雄馆举行的表彰仪式上,陈瑞钿成为获美国表彰的二战王牌飞行员。2008年,美国联邦众议院通过决议,将陈瑞钿生前工作的邮局以其名字命名。

在近半个世纪后,陈瑞钿终于获得了属于他的荣誉。《国际日报》撰文称陈瑞钿是“中国战鹰”;《世界日报》在刊登陈瑞钿的空军戎装照时,称他是“中美共同的空战英雄”“永远令人景仰”。这在美国社会,尤其是在华侨华人中引起很大反响。

遗憾的是,表彰仪式前一个月,陈瑞钿在波特兰的老屋中去世。他未能亲眼看见自己的名字镌刻在英雄馆的大理石纪念碑上。

就在陈瑞钿临去世前,有记者去采访这位满脸都是烧伤疤痕的老人:你当年为什么要回到中国参加抗战?陈瑞钿回答:祖国在召唤我。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸