许肇堆(1897年—1983年) 医学博士,1897年出生于福建晋江,年幼旅居菲律宾,博士毕业后赴美工作,曾任美国纽约科学学会研究员等职务。七七事变爆发后,在美国发起创建美国医药援华会,募集医药物资支援中国抗战,在美国纽约建造“华人血库”,为中国援建国内第一座战时血库,并助力中国研制青霉素。

10年前,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日前夕,许肇堆的孙子许志清从电视台机房的广播里听到华人、许肇堆、医学博士这3个关键词,立马停下了手里的工作,上网搜索“许肇堆”。看着“许肇堆创立美国医药援华会”“许肇堆募集医药物资支援抗战”“许肇堆建立‘华人血库’”等报道和网页中爷爷的照片,许志清的心中热血沸腾。

许志清出生于1962年。当时家里人与远在海外的爷爷已经中断了联系。许志清坦言:“这是近年来多家媒体第一次报道爷爷支援抗战的事迹。”这些报道,让他全面了解了爷爷支援抗战的故事。

今年8月4日,许志清给《环球人物》记者发来这样一段话:“人这一辈子,做一件好事或许不难;但要做成一件利国利民、真正关乎国家与民族利益的大事,却是难上加难。国难当头,爷爷曾挺身而出,用行动诠释对国家和民族的赤诚,那份滚烫的爱国精神,值得我们后人代代传承。”

“一碗饭运动”

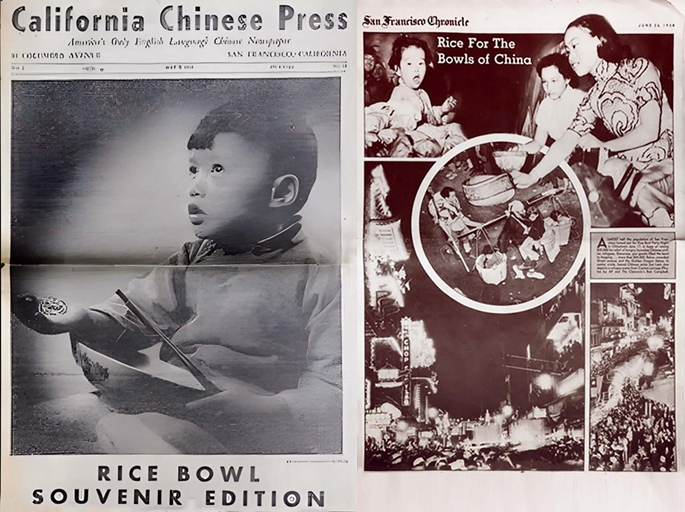

二战期间,美国媒体纷纷报道美国医药援华会发起的“一碗饭运动”。

1983年,许肇堆在菲律宾去世。同年,他的侄孙许志远被公派到美国学习,顺道看望了当时住在美国的姑姑许纯柔。见了面,姑姑问道:“你知道‘一碗饭运动’吗?”许志远一下子被问住了,谈话后才知道,原来“一碗饭运动”是叔公许肇堆为支援抗战而在美国发起的募捐活动。

许志远的妻子何宁向《环球人物》记者回忆:“从美国回来后,我先生经常提起叔公,并且还会念叨一句话:‘我们的祖国正在蒙难,作为中国人,我们不能坐视不管。’他告诉我,这句话是叔公支援抗战期间亲口对姑姑说的。”

时间拉回到1937年7月7日,七七事变爆发。同年11月,怀揣着救国的信念,许肇堆等3人在美国纽约创建美国医药援华会,许肇堆被推举为会长。次年的6月17日,美国医药援华会在美国纽约组织了街头游行,游行主题是:为抗战中的中国筹集善款、赈济灾民的“一碗饭运动”。

“一碗饭”这个名字,来自西汉时期“漂母饭信非为报也”的历史故事——韩信穷困潦倒时,一个洗衣服的老妇给他送吃的,韩信成为楚王后要答谢她,她却婉拒了。这个典故的精神就是不求回报。受这个典故的启发,美国医药援华会用发售餐券的形式来募捐,每名认购者可以拿着餐券到指定餐厅吃一碗炒饭,除炒饭成本以外的饭钱用于赈济中国灾民、支援抗战。

1938年6月,美国《旧金山纪事报》用一整版的篇幅记录下募捐游行的盛况。报纸中写道:“这一天前往(旧金山)唐人街的参加者,不少于20万人,各处通衢,人山人海……一日之中,共募得4.4万美元。”全美多地积极联动,有侨胞扮成难民,手中拿着一个空碗,高呼“多买一碗饭,多救一条命”。据统计,这次“一碗饭运动”在全美200多个城市共募善款约100万美元。后来,“一碗饭运动”又扩展到英国、加拿大和南美洲的多个国家。

在许肇堆的领导下,抗战时期,美国医药援华会每年都组织一碗饭运动和各类募捐活动。共募捐到5700多万美元,用于购买医疗器材和药品等抗战急需的物资支援中国。

血库

何宁告诉《环球人物》记者,美国纽约“华人血库”和我国第一个战时血库都与许肇堆有关。

早在1941年8月,许肇堆就提出要建立血库。美国医药援华会设立了奖学金,定向培训中国的血库专业人才,让他们学习掌握当时最先进的采供血医学技术。1943年5月,世界上第一个完全由华人医生、护士、技师管理的“华人血库”在纽约试运行。运行机制是:旅美华侨华人无偿捐献血液,医务人员将其制成冻干血浆,通过中国西南边陲的空中通道驼峰航线运到中国抗日前线。资料记载,运行期间“华人血库”共采血1157份。

1943年12月,美国医药援华会会长许肇堆(前排右二)及其他负责人与樊庆笙(后排左一)和血库工作人员合影。

“华人血库”的建造和运营需要大量资金,主要出资人就是许肇堆。许纯柔告诉许志远,许肇堆将自己研究的有美国专利的特效胃药专利卖给美国的药厂,得来的钱和自己养老的积蓄尽数捐给了美国医药援华会用以建造“华人血库”。

当时,有人劝许肇堆:“你在国内还有子孙,不能把钱全都捐了,你不打算给他们留一些钱吗?”

许肇堆说:“要是国亡了,哪还有家啊?我的钱要捐给国家用于抗战,不能让国家亡国啊!”

何宁在向《环球人物》记者复述这段对话时感慨道:“叔公只是一名医生,他能为抗战做到这个程度,我真是由衷敬佩他。”

后来,为了让血库发挥更大作用,许肇堆决定将血库迁回中国。2015年,许肇堆在美国医药援华会的同事、曾任美国医药援华会执行理事的约翰·瓦特出版了《悬壶济乱世》一书。书中有一个细节:“1944年,一个由美国医药援华会提供装备和人员的便携式血库抵达昆明,这是中国第一个血库。”建造该血库的设备和人员就来自“华人血库”。何宁说,后来美国医药援华会又援助中国在重庆等地建立两个血库。

瓦特在书里写道:“根据一份野战报告,由于移动手术站可以为患者注入血浆,死亡率降至1%—2%,血浆的‘救命草’之名在中国前线将士中流传,伤员一到手术站就会请求输血。”

许肇堆还积极向中国输送医护人员。1937年12月,美国医药援华会刚成立一个月就发布公告,招募自愿到中国参加抗战前线流动医疗队的医护人员,经过培训派遣到中国。何宁介绍,美国医药援华会还给每支派到中国的医疗队发放每月1500美元的医药采购费用。

许志清对《环球人物》记者说:“爷爷没有给我们后代留下一分钱,但是我们觉得非常荣幸,他给我们留下宝贵的精神财富。”

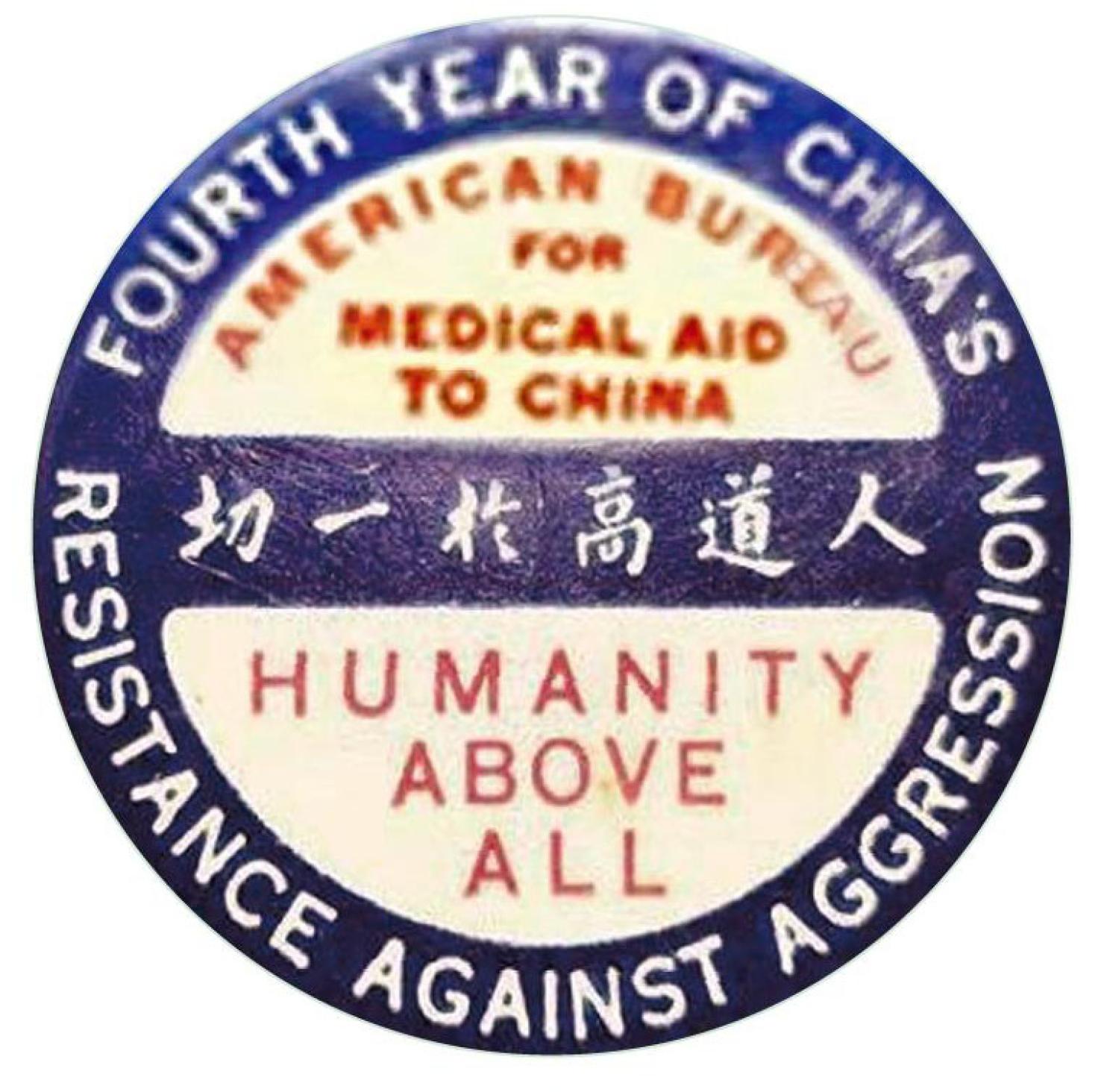

美国医药援华会会徽。

青霉素

许志清对《环球人物》记者说:“爷爷这个人,我们越了解,越觉得他伟大。”

2015年的一天,许志清接到堂兄许志远的电话,刚一接通,堂兄就问,“你知道青霉素吗?”许志清答:“我当然知道啦,抗战时,这可是比黄金还贵的救命药。”电话那头的堂兄激动地继续说,“我们刚刚知道,我国青霉素的研制,也与叔公有关呀!”

提起我国的青霉素研制,很多人会想到著名微生物学家樊庆笙——1944年6月,他从美国带回了3支珍贵的青霉素生产菌株。但一直以来,“樊庆笙带回国的3支青霉素菌株究竟从何而来”没有明确的答案。

许肇堆的曾外孙李硕曾代表许肇堆后人在2015年专程赴美拜访瓦特。瓦特告诉他,将这3支珍贵的青霉素菌株交给樊庆笙的人就是许肇堆。

许志清向《环球人物》记者展示了一张照片,照片是美国医药援华会主要负责人和“华人血库”工作人员及樊庆笙的合影,拍摄于1943年12月。许肇堆坐在前排中间,后排最左侧站立者就是樊庆笙。

许肇堆与樊庆笙是如何结识的呢?瓦特向李硕讲述,青霉素在国际上称盘尼西林,许肇堆得知美国研发出盘尼西林,立刻想到要助力中国研制盘尼西林,但摆在他面前的是很多难题,其中包括:如何获得盘尼西林菌株?谁能将其带回中国?

许肇堆找到美国的盘尼西林研发者,对方不同意赠送菌株,也不同意将研制盘尼西林的专用系列物资卖给中国。许肇堆再三向其说明中国抗战的正义性和战场急需盘尼西林的紧迫性,研发者终于被打动,同意向中国赠送两支菌株。同时,许肇堆靠自己在医药界的名气和信誉获得美国威斯康星大学赠送的另一支菌株。

拿到菌株后,许肇堆在自愿申请到中国参加抗战医疗队的人员中寻找适合带盘尼西林菌株和专用系列物资回国,并能掌握盘尼西林研制技术的医务人员。1943年,樊庆笙博士毕业希望回国,到美国医药援华会报名自愿参加回国医疗队,许肇堆亲自面试,两人就这样结识了。

1944年,许肇堆将盘尼西林生产菌株、研制盘尼西林的专用系列物资纳入“华人血库”项目,樊庆笙等援华医护人员跟随“华人血库”一同启程回国。

抗战胜利后,1946年,许肇堆来华,好友在上海的机场迎接。

当时在昆明,研制盘尼西林的设备先于血库安装完毕,与血库仅一路之隔。正是在这里,微生物学家汤飞凡与樊庆笙全力研制盘尼西林。研制成功后,许肇堆确定了青霉素的名字。当年,我国成为世界上第七个能研制青霉素的国家。

在许肇堆的努力下,美国医药援华会也向延安派出能研制青霉素的医学专家,又援助了研制青霉素专用系列物资和菌株,使延安次年初也能够生产青霉素。这种神奇的抗菌药物,挽救了许多前线战士的生命。

瓦特对李硕说:“没有许肇堆博士这样的努力,当时的中国不可能这样快就研制出盘尼西林。为了中国的抗日,许肇堆博士作出了许多了不起的贡献。”

南京农业大学中华农业文明博物馆收藏的曾经装有青霉素生产菌株的玻璃管。

如今,南京农业大学的中华农业文明博物馆的展柜中,静静地陈列着装有黑色沙土的3个玻璃管,沙土里曾经装着青霉素生产菌株。玻璃管为什么会是不同的型号?答案就藏在许肇堆的故事里。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸