朱梅麟(1911年—1991年) 祖籍广东梅州,生于毛里求斯。幼年随父经商,后成为当地商业巨头。全民族抗战期间,号召华侨华人支援中国抗战。1968年任毛里求斯共和国财政部部长。1998年,毛里求斯政府发行印有朱梅麟头像的25卢比面额的钞票,朱梅麟由此成为唯一被印在外国纸币上的华人。

在非洲东部岛国毛里求斯25卢比(约合4元人民币)面值的纸币上,印着一张穿西装、梳背头的东方面孔。这位华人,名叫朱梅麟。

毛里求斯25卢比面值纸币。

25卢比面值的纸币是毛里求斯民众日常生活中流通最广、使用频率最高的纸币。朱梅麟为何能获此殊荣?背后是一段鲜为人知的历史。

“客家人”

19世纪末的南中国海,帆船的橹声划破晨雾,载着一批批客家人驶向浩瀚南洋。

“客家先民自魏晋以来不断从北方黄河流域南迁至赣、闽、粤三省交界地区定居,到宋代形成了今天我们说的‘客家民系’。后来又不断往周边地区甚至海外迁徙。”嘉应学院客家研究院院长、梅州市华侨历史学会会长肖文评告诉《环球人物》记者,“客家”的“客”字,即指他们作为外来迁居者的身份,点明了这一群体不断迁徙的特征。

客家人的迁徙除了历史渊源,也有现实需要。“比如广东梅州地处山区,山多田少,人口与土地的矛盾尤其突出。因此1860年汕头开埠后,很多生活在梅州的客家人沿着梅江、韩江抵达汕头走向海外。”肖文评说。

朱梅麟的父亲朱维勋。

梅州青年朱维勋就是这股浪潮中的一员。1887年,14岁的他从梅江到汕头乘船,挤在闷热的船舱里,开始了下南洋的旅程。他的目的地,是印度洋西南部的一个岛国——毛里求斯。

毛里求斯国土面积为2040平方公里,相当于今天北京市行政辖区总面积的1/8,首都路易港。官方语言为英语,法语在社会交流、媒体中也被广泛使用。

毛里求斯曾长期无人居住。1598年,荷兰船队因风暴偶然发现了这里。1638年,荷兰东印度公司开始殖民,并引入甘蔗,这种作物后来成为毛里求斯极为重要的经济支柱。

法国随后接管,继续发展种植园经济。他们引入非洲奴隶和印度劳工,塑造了多元人口结构。1814年,毛里求斯划归英国,该岛始用现名。至1887年朱维勋抵达时,岛上制糖业已相当繁荣,吸引了许多寻求商机的中国商人。

“更大的野心”

初到异乡,朱维勋先是在一家华人经营的商店打工,后来在毛里求斯西北部的一处甘蔗种植园附近开了一家杂货店。当地农民大多生活贫困。朱维勋采用赊账模式,生意迅速发展起来。

他的儿子朱梅麟于1911年出生于路易港,小学毕业后就进店工作。其间,朱梅麟通过私人辅导掌握了英语、法语和汉语。朱梅麟长子朱长坪在一次接受采访时回忆:爷爷当时已拥有3间店铺,可爸爸有更大的野心,他想要更大的发展,成为进口商。

1931年,20岁的朱梅麟在路易港皇后街18号开了一家便利店,方便人们购买进口的咸肉、火腿等。朱长坪解释,“当年,每天早上毛里求斯人都会到市集去采购,而我们的店铺正好在中央菜市场对面,因此成了一个重要的地标。不仅如此,当时所有的毛里求斯人都知道,能从我们店里买到家里需要的全部东西,而且绝对有品质保障,服务一流。”这家店便是如今毛里求斯ABC集团的前身。“ABC”取自法语“Au Bazar Central”,意为“中央市场”,正是第一家门店所在的地方。

朱梅麟的生意迅速扩展,很快便突破零售局限,开始自主进口货物,并构建起覆盖毛里求斯全岛的食品批发分销网络。

“据我们了解,生活在毛里求斯的华裔居民,80%以上是梅州籍,讲客家话。紧密的亲缘纽带使得当地华裔商人社群中,亲属关系网与商业合作网高度重合。这种独特的社群结构,为朱梅麟商业版图的蓬勃发展提供了关键支撑。朱梅麟的商业头脑和经营理念也在父亲的基础上更进了一步,认为做生意不能在乡村,一定要到城里去,所以他才把店开在路易港——毛里求斯最大的城市。”肖文评分析,此外,毛里求斯当时作为英国殖民地,具有联通全球的便利,“世界上流行什么他就进什么,他把在毛里求斯的商业经营融入世界贸易网络,由此逐渐成为当地独树一帜的商业领袖”。

“离乡不离祖”

1937年,七七事变的消息传到毛里求斯。朱梅麟很快成立“中国国土保卫队”,并担任“中国抗日后援会”会长。同时,他积极奔走周旋,号召华侨华人捐钱捐物,支援中国抗战。

当时支援中国抗战的浪潮正席卷全球华侨华人社会。非洲以南非、马达加斯加、毛里求斯最为集中。在南非,1939年前后,华侨华人纷纷参加抗日救国组织,直到抗战胜利,共汇回捐款100余万美元。在马达加斯加,华侨华人店员拒绝出售日货,并支持成立全岛范围的抗战救国总会。

毛里求斯华侨华人社群的爱国热忱同样高涨。为更广泛动员抗战力量,朱梅麟还创办了中文报纸——《中国日报》(Chinese Daily News)。

“朱梅麟对祖籍国的深厚感情,深植于客家人‘离乡不离祖’‘离而不散’的文化特质。”令肖文评印象深刻的是,朱维勋曾在家乡梅县城东镇石下村建了一栋中西合璧风格的宅院“欣庐”,此后朱家后人持续返乡寻根,今年也不例外,“他们在老家是没有断过人的”。

战争同样重创了毛里求斯。1941年太平洋战争爆发后,运往该岛的补给线遭到破坏,毛里求斯陷入严重危机。

朱梅麟利用遍布全岛的批发网络,调运库存物资保障民生供应。“朱梅麟靠零售业起家,拥有广泛的全球采购渠道,仓库贮存量相当大。政府向他寻求支持,他积极响应,坚持原价出售商品。1942年朱梅麟当选毛里求斯华商总会主席,他联合其他华商共同行动,确保居民获得必需的生活物资,这对维护社会稳定至关重要。”肖文评说。

朱梅麟上任后成立了青年华人组织,积极发动海外华人青年捐款,帮助中国抗日。他还组织发动华侨华人以话剧、戏剧等方式筹款,他的妹妹朱紫英、长女朱志筠都曾登台献唱。

朱长坪记得,那些年,“华人社区与毛里求斯占人口多数的印度教徒以及所有少数民族社区,包括老牌法国商界精英,均建立了深厚的信任。这种信任至今存在。”

这段经历,也让朱梅麟从单纯的华人领袖,逐渐成为毛里求斯社会认可的公共人物。

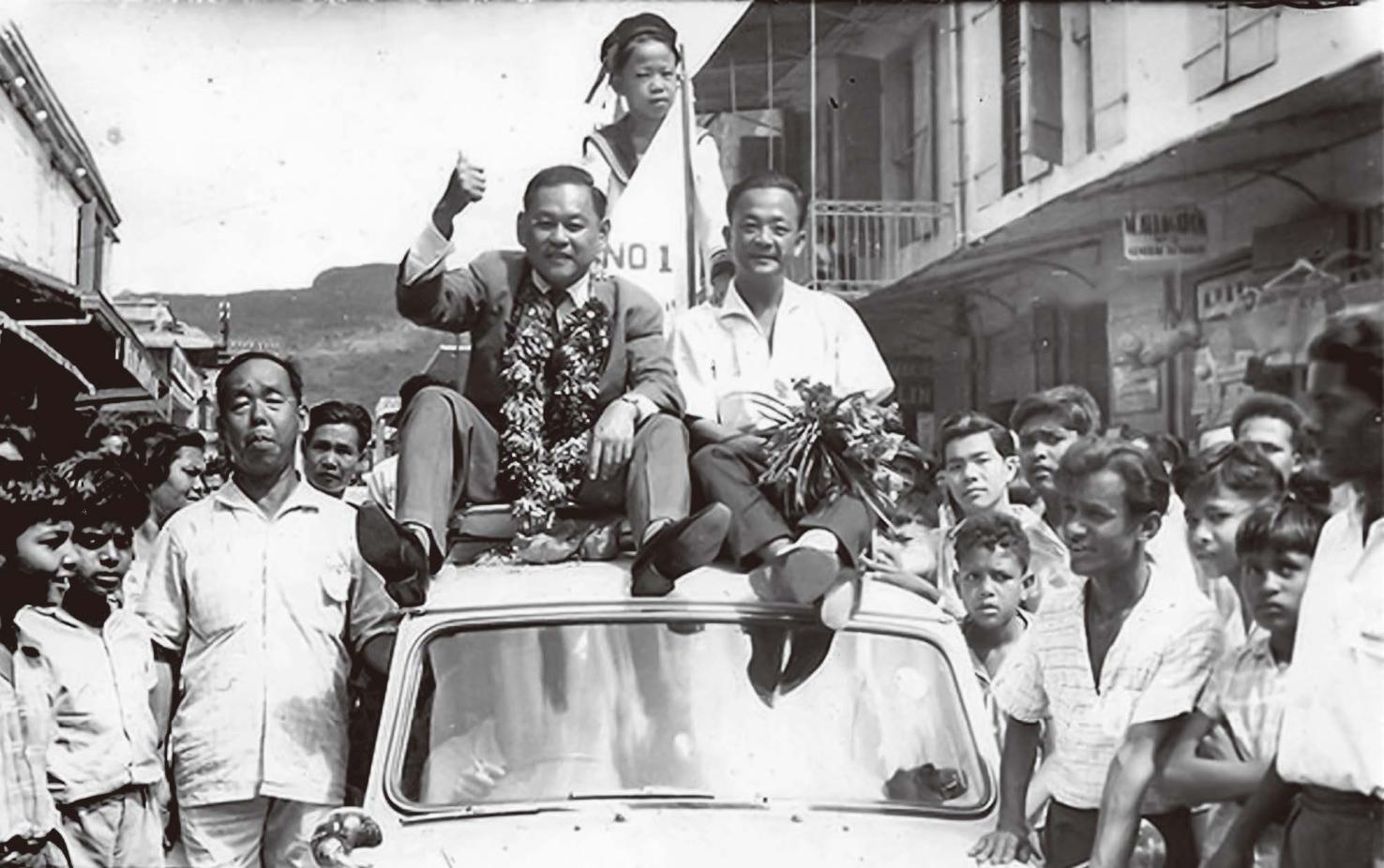

1948年,朱梅麟(车顶戴花环者)被提名为毛里求斯立法会第一位华人议员。

“永远与祖国和人民保持联系”

1968年,毛里求斯独立,朱梅麟被任命为新政府财政部部长,是该国历史上首位华人部长。

考验接踵而至。1973年,国际糖价暴跌。对单一依赖蔗糖出口的毛里求斯而言,这无异于灭顶之灾。朱梅麟积极引进华商投资,最终帮助毛里求斯顺利度过经济危机。他还倡议设立出口加工区,扶持化工、纺织业壮大,创超6万个就业岗位,缓解失业问题,更打破单一经济结构,推动蔗糖、旅游、金融等产业并驾齐驱,为毛里求斯独立后经济持续增长奠定基础。

由于朱梅麟的出色表现,继朱梅麟之后,历届毛里求斯政府都会把一个部长职位留给华人。毛里求斯还是唯一将中国农历春节定为法定假日的非洲国家,全国放假一天。

1980年,朱梅麟在英国白金汉宫被英国女王伊丽莎白二世授予爵士爵位。20世纪80年代,他曾两次回到中国投资,于1991年去世。

1998年,毛里求斯发行印有朱梅麟肖像的25卢比面值纸币。2011年,在他诞辰100周年之际,毛里求斯推出了他的纪念邮票集。

1999年,朱志筠成为第一任毛里求斯驻华大使。除英语和法语外,她还能讲普通话和客家话、广东话、上海话等地方话。她说:“爷爷对孩子们管教很严,他规定我们在家里只能讲客家话,不许说‘洋话’。不忘祖国语言,才能永远与祖国和人民保持联系。”晚年朱志筠定居上海,了却了家族几代人落叶归根的夙愿。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸