2025年7月3日,叶翰在北京接受《环球人物》记者采访。

叶翰(Hans van Ess)

德国慕尼黑大学副校长、汉学研究所所长。主攻以儒家思想为代表的中国思想史、中国古代史和文学史,兼研中亚、蒙古国和土耳其等共建“一带一路”国家。

7月初,北京的午后开始难熬起来,暑热夹杂着湿气,即使不动也会汗流浃背。德国汉学家叶翰刚刚结束在中国人民大学的一场学术论坛,便马不停蹄地赶来与《环球人物》记者见面。他表现出德国人的严谨——特意换了身衣服,西装光洁笔挺,完全不受酷暑的影响。

作为德国慕尼黑大学副校长、汉学研究所所长,叶翰谦虚谨慎,总觉得自己的中文还不够好。“每逢参加学术研讨会时,总后悔应该在中国多生活些时日,这样就能用中文更加精准地表达各种学术观点。”他对《环球人物》记者说。

学术,是叶翰毕生的志向。当年,他的第一位汉语老师为他取了中文名字“叶翰”,意在鼓励他做一名儒雅渊博的学者。他也没有辜负这份期待。1992年在德国汉堡大学取得博士学位后,他埋首中国古典文献,写下大量关于儒家、道家以及中国古代政治历史的研究论文。如今,作为一名学者,他在讲台上给来自世界各地的学生讲孔子、讲司马迁的《报任安书》,在广播电台向德国民众普及孔子、老子的处世智慧。

“一人伏案是独乐乐,与人交流是众乐乐,做学问越久我越相信,学术最终要回归民众,观照生活。”叶翰说。提及爱上汉语的那些瞬间,关于翻译《论语》时的头脑风暴,以及科技飞速发展的当下古典学的存在意义时,打开话匣子的他像与人分享自己的宝物一样,神采飞扬,滔滔不绝。

以下是叶翰和《环球人物》记者的对话。

“仁”是待人接物中的敏悟

《环球人物》:您具体是在什么契机下想到要翻译《论语》的?

叶翰:《论语》在我的学术研究中无处不在,研读中国其他早期经典时,我曾遇到过不少援引自《论语》的段落,那些脍炙人口的文本段落早已了然于胸。

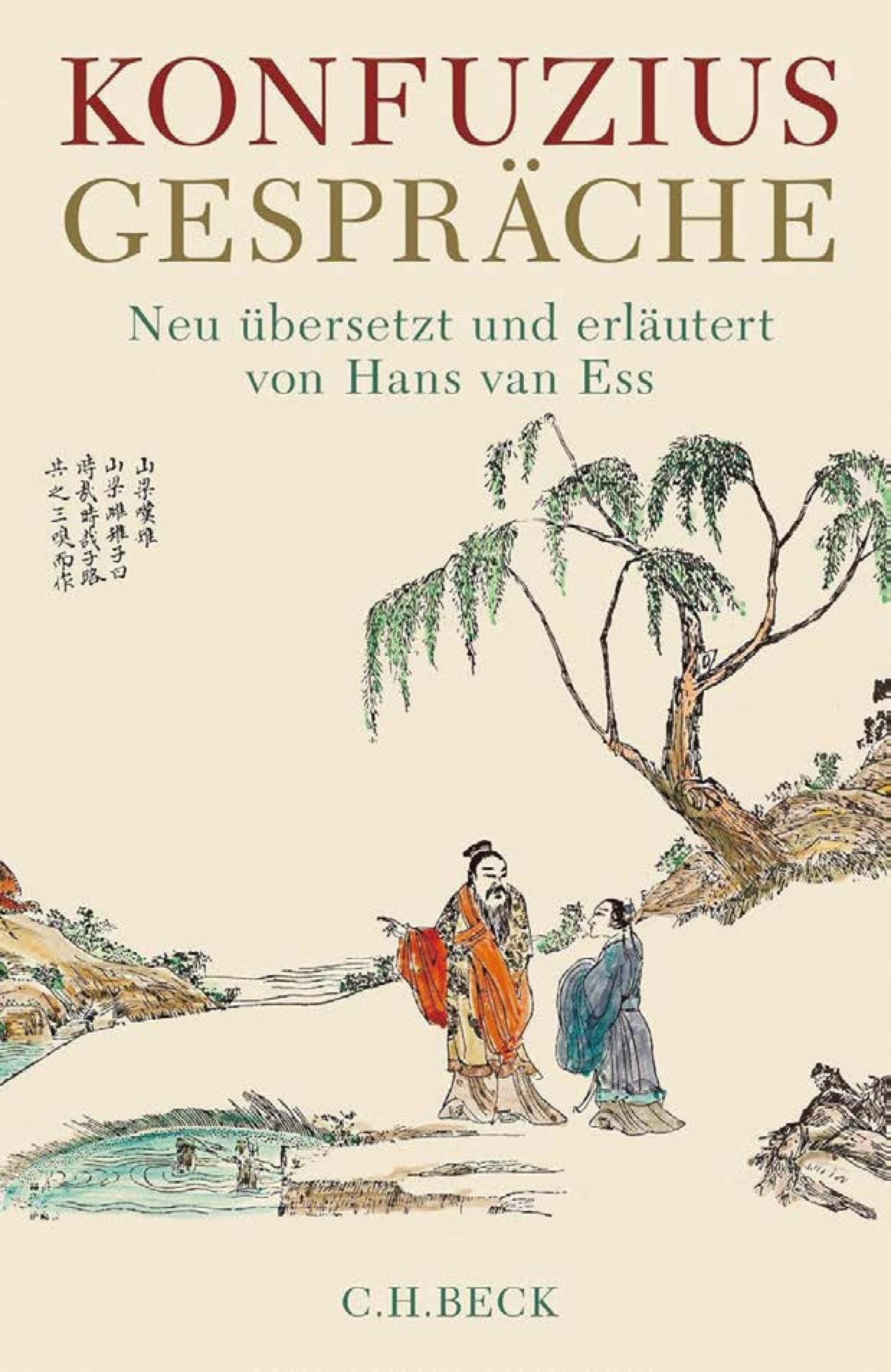

叶翰翻译的德语版《论语》。

在新冠疫情期间,我萌生了出版一部《论语》德文译本的想法。那段时间,我不得已停止了所有的旅行安排,当身体不自由的时候,思想还可以很自由。许多个夜晚,我坐在家里的书桌前,查阅着与《论语》相关的中国古代注疏,以及与之存在文本互涉关系的各类古典文献,一页页翻过去,像进入了另一个时空。一边感到能够献身于研究一部如此博学的中国经典是多么令人欣悦,一边在时光流逝中感到一种前所未有的宁静。

《环球人物》:您的讲述很有诗意,但其实要在前人基础上再译这本经典,应该也不容易吧?

叶翰:是的,我想用“冒险”一词来形容这次翻译。20世纪90年代以来,西方学术界出现了许多关于《论语》的英语译本以及其他欧洲语言译本,但其中的内容并不令我感到特别满意。我往往会有这样一种印象:这些译者既未恪守许多经典的语文学规范,也未曾通过深入考察那些引用过孔子言论的先秦典籍,来理解孔子的真正用意。种种疏漏,导致了在这些《论语》译本中会频繁出现一些因译者主观臆断所造成的诠释问题,所以要解决它们有一定的学术难度。

《环球人物》:的确,《论语》中有很多含义复杂的字,比如“仁”“德”“礼”,不同学者译法不同,您的理解是什么?

叶翰:我在最初研读《论语》时,尚未想好该如何翻译“仁”“德”“礼”这类核心专业术语。但随着研究的深入,我逐渐领悟到了其中的深意,最终决定,当这些核心的专业术语每次出现在文本中时,都坚持采用一以贯之的译法。因为我深知许多西方译本之所以令读者感到困惑,恰恰是因为译者对同一个汉字采用了变换不定的译法,结果反而使读者根本无法通过译文来系统把握中文原典的涵义。

以“仁”为例,我最终将其译为“妥善待人的能力”与“待人接物中的敏悟”。类似这样的译法,为西方读者提供了一种理解儒家思想内核的可靠路径。这也符合我这次翻译的目标——为更多的哲学爱好者提供一个可与其他译本并置参照的译本,让其他领域的学者乃至普通的大众读者真正理解《论语》,让德国民众爱上《论语》。我深信唯有如此,整个西方世界才能与中国展开真正意义上的文明对话。

在华学习的时光妙不可言

《环球人物》:您是怎么喜欢上中文的?还记得第一次来中国的体验吗?

叶翰:1979年至1980年,我在德国文理中学的历史课堂上,系统学习了几个月的中国近现代史,那些知识令我感到振奋,在当时以欧洲为中心的教育体系中,这实在堪称难得的域外启蒙。

1984年的夏天,我第一次来到中国,在北京大学参加一个短期训练班。当时,我在北大的书店里买了一套《史记》。到现在,其中的每一篇我都看过了三四遍,导致很多书页都已经脱落了。我一直认为《史记》的语言很有特色,包括了批评、讽刺、幽默等,其中有很多丰富有趣的内容。

1986年至1988年,我到复旦大学读书,那段在华学习的时光,实在是妙不可言!上世纪80年代的中国是一个还相对贫弱的国家,但我已经能够感受到它蓬勃发展的脉动。无论走到哪里,这种变化的势头都清晰可见。

《环球人物》:2014年9月,您参加了纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会,这次参会对您的学术道路有哪些影响?

叶翰:我现在还记得那天的场景——每个人都怀着极大的兴奋和好奇,等待着中国国家领导人发表演讲。当习近平主席走上台的时候,大家都喜出望外。我记得,习近平主席在大会上特别提到,春秋战国时期,儒家和法家、道家、墨家、农家、兵家等各个思想流派相互切磋、相互激荡,形成了百家争鸣的文化大观,丰富了当时中国人的精神世界。虽然后来儒家思想在中国思想文化领域长期取得了主导地位,但中国思想文化依然是多向多元发展的。这对我之后的学术工作有了指导性的意义。在儒家文化之外,我也开始进一步研究道家思想、老子其人等。

叶翰(右)在德国慕尼黑大学与孔子第73代嫡孙孔庆元交流。

如今,我在《史记》《汉书》《论语》等研究中的许多观点获得了广泛认可。正因为此,一些中国博士生专程到慕尼黑跟随我学习,这令我倍感欣慰。

“亦曰仁义而已矣”

《环球人物》:去年,您参加了在北京举办的“首届世界古典学大会”,还与中国社会科学院、山东大学等高等院校进行学术交流。在您看来,当下中西古典学交流互鉴的意义是什么?

叶翰:中西古典文明的哲学传统最重要的共同点在于,都强调伦理道德,并致力于解决人类将如何和谐共处这一根本问题。

当今世界问题丛生,这些文明遗产都是我们的精神财富。来自不同文明背景的政治家们看起来似乎越来越难以进行有效的对话,这个时候,学术与科学领域的交流互鉴是增进理解、消除隔阂的有效方式。全球化进程中,每一个拒绝合作的国家最终都将消失在历史的长河之中。

《环球人物》:数字化时代,您对弘扬中华优秀传统文化有哪些建议?

叶翰:数字时代无疑是机遇与风险并存的。其中一项显著优势就在于,对艰深晦涩的古代文本进行解读将更为便利。而潜在的危机则是,人们可能过度依赖技术,而丧失了在各个领域中获得真知所必需的钻研精神。

研习古籍恰似一剂良方,它告诫我们最可靠的认知器官始终是我们自身的大脑,并培养我们去继续探索数字知识的纸上来源。

我记得《孟子·梁惠王上》里说:“亦曰仁义而已矣,何必曰利。”一个人不应当只被眼前的利益驱使,所以我确实认为,各个国家,都应当加大力度培养具备国际视野的优秀青年,并探索世界上其他的文化传统。长远来看,这终将使一个国家,也使整个世界无限受益。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错