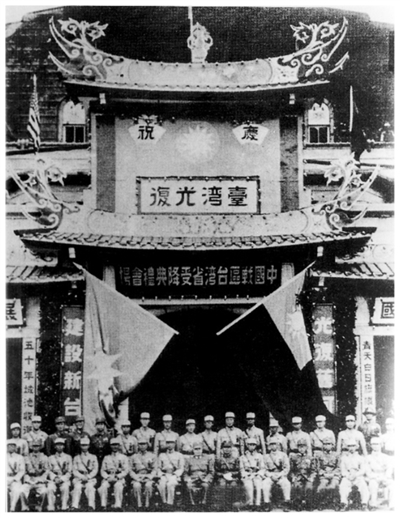

1945年10月25日,中国战区台湾省受降典礼在台北举行。

1945年8月21日,湖南芷江机场迎来一架特殊的日机。机上搭载日本投降代表今井武夫一行,他们此行是与中国方面就投降事宜进行初步洽谈。这一场景被在场的中外记者用镜头记录下来,成为中国战区受降程序启动的标志性影像。在随后的交涉中,双方就受降的具体安排达成共识,为后续的正式受降奠定基础。

9月2日,东京湾的美国军舰“密苏里”号上举行了具有国际意义的投降签字仪式。美、英、中、苏等反法西斯同盟国代表与日本代表在投降文件上签字,标志着第二次世界大战在法律层面的正式终结。这份现存于美国国家档案馆的投降文件,以文字形式固化了日本接受战败结果的国际共识。仪式现场,同盟国代表与日本代表的神情举止通过影像资料留存下来,成为世界反法西斯战争胜利的重要见证。

一个星期后的9月9日,南京中央军校礼堂举行了中国战区日军投降签字仪式。日军中国派遣军总司令冈村宁次在投降书上签字盖章,中国陆军总司令何应钦代表中国政府接受投降。现场的布置、双方人员的站位以及签字的过程,都被详细记录下来。这一仪式的举行,标志着日本在华军事力量正式向中国政府投降,是中国抗日战争取得最终胜利的重要标志。

领土的回归更是令人激动。1945年10月25日上午10时,台北市公会堂(今中山堂)举行了中国战区台湾省受降典礼。中国战区台湾省受降主官陈仪身着军装,神情庄重地坐在受降席上宣布:自即日起,台湾及澎湖列岛已正式重入中国版图,所有一切土地、人民、政事皆已置于中国主权之下。这一宣告意味着,自1895年《马关条约》签订后被日本占据的台湾地区,历经半个世纪的分离,重新回到祖国的怀抱。

宣告完毕,陈仪拿起毛笔在文件上郑重签字。那支毛笔笔杆挺直,饱蘸墨汁,每一笔落下都沉稳有力,凝聚着台湾民众半个世纪的期盼与民族的尊严。典礼结束后,台湾各地民众以多种方式庆祝这一时刻,街头巷尾出现的“庆祝台湾光复”标语,以及人们脸上流露的神情,都反映出台湾民众对回归祖国的认同。这一事件作为中国抗日战争胜利的重要成果被载入史册,成为维护国家领土完整的历史依据。

日本投降的消息传来后,中国各地呈现多样的庆祝场景。

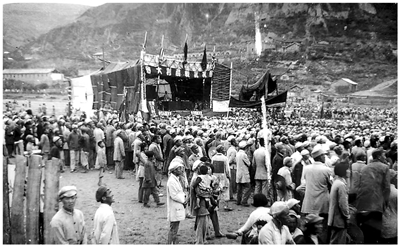

延安宝塔山下,火把如游龙般蜿蜒,延河两岸的欢呼声此起彼伏。在延安总部绘制的《中国抗战敌后战场形势要图》上,那些标注着敌后根据地的区域,此刻成为群众欢庆胜利的海洋。

在延安举行的庆祝抗战胜利大会。

在窑洞的油灯下,干部们连夜整理文件,战士们擦拭枪支,孩子们则把“庆祝胜利”的标语贴满了石碾子和树干。8月13日,毛泽东在中央党校的讲话中,既肯定了全民族抗战的伟力,也清醒指出蒋介石已经在磨刀,为全党敲响警钟。延安,这座见证了艰苦卓绝斗争的小城,在抗战胜利时刻所展现出的,不仅是狂欢,更是一种历经磨难后的从容与坚定。

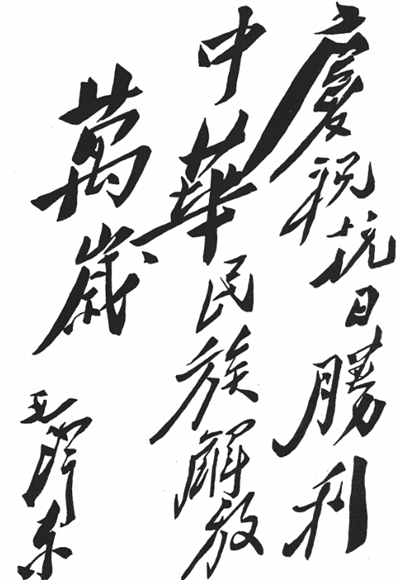

毛泽东为重庆《新华日报》题词“庆祝抗日胜利,中华民族解放万岁!”

重庆、上海、昆明等城市的民众自发走上街头,以燃放爆竹、悬挂国旗等方式表达喜悦之情,这些场景被《中华图画杂志》的《日本投降专号》收录。

从国际层面的联合反击到国内各界的持续抵抗,从领土主权的恢复到社会民心的凝聚,共同构成了“我们胜利了”的完整内涵。当我们回望这些历史见证,看到的不仅是战争的结束,更是一个民族在历经磨难后所展现出的坚韧与团结,以及世界反法西斯力量协同作战的历史必然。这些留存下来的文物与历史照片,时刻提醒我们铭记胜利的来之不易,更启示着维护和平的重要意义。

(作者单位:中国国家博物馆)

(以上图片均为中国国家博物馆提供)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧抗战胜利