· 四川省机械研究设计院(集团)有限公司电子电气事业部总经理李丽娜

(王博硕/摄)

“二十年时光,您历经业务、技术、管理三次跨界,如何看待这样的蜕变?”

面对记者的提问,李丽娜的回答坚定有力:“没有变化,人就无法成长。每次跨界,都是重构认知的契机,唯有多维思考,方能破局。”她目光灼灼,补充道:“破局的关键,还在于勇气、毅力,以及把眼泪咽回去的韧劲。”

这位四川省机械研究设计院(集团)有限公司电子电气事业部总经理的职业生涯,始终与“突破”二字同行:

自2016年负责电子电气事业部以来,她率领团队实现产值翻两番,业务领域从单一版块拓展至20余个行业,构建起覆盖3000余家合作伙伴的生态网络;2023年,她以法人代表身份,负责成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院(以下简称“川哈院”),深潜智能制造领域,为产业升级持续赋能。

如今,她的日程表里排满了新的“突破”时刻。她坚信:“无论是搞科研,还是干管理,我们女性独有的洞察力、耐力以及凝聚力,都是突围制胜的不二法宝。”

从“小李”到“小李姐”

在泥泞中“趟”出一条路

在重庆某军工企业家属院的红砖墙下,李丽娜度过了她的童年时光。她的父母常年在项目攻关,案头摞着的专业书籍悄然在她心里种下一个信念:“技术硬,才是真本事,才能为国造重器。”

2005年盛夏,从西华大学计算机专业毕业的李丽娜,驻足在川机院斑驳的老楼前,憧憬着未来。作为彼时院内最年轻的员工,她给自己的定义是“勤快”:“跑快点、多做点、做快点,才能快点学到真本事。”

白天,科室内此起彼伏的“小李”呼唤声,追着她满屋跑,待到日暮,她又抱着资料啃到深夜。前辈的指导、领导的带教,都成了她珍视的成长养分。“这些机会都是很难得的,一般人哪能得到?”李丽娜感慨道,思绪也回到了那些与恩师们相伴的日子。

李丽娜记得,那是2007年,她跟随当时电子电气事业部的一位女领导,前往德阳某业主单位投标,“头天晚上,她在房间彻夜改方案,次日清晨仍以饱满状态投入答辩,甚至当场根据突发状况灵活调整细节。”那一刻,李丽娜深受触动:“有朝一日,我也要成为这般专业、坚韧的模样。”

十年光阴在川机院大树的叶脉间流淌,实验室的玻璃幕墙倒映着一张张年轻面孔。当年的“小李”,早已被后辈唤作“小李姐”,承载着更多期待的目光。

· 会议中的李丽娜(图中)。(王博硕/摄)

2013年,李丽娜出任电子电气事业部副总经理,在行业中崭露头角。2016年春,她在“风口浪尖”上,毅然接过了主持工作的担子——彼时,全球金融市场波动,国内经济受到影响,电子电气事业部的订单也如“断线风筝”般急坠。“活下去”三个字在她心中砸出沉闷回响。

此刻的她,既是承接“火炬”的守业者,更是拓荒新路的“掌灯人”。如何突围市场,在泥泞中“趟”出一条路?

接下来的日子里,她带着团队跑遍了成都大大小小的工业园区,挨家挨户上门推销:“你们用不用我们的产品?或者有没有什么技术服务需要我们?”

最艰难时,为了收回一笔10万元的货款,李丽娜在客户办公室外足足站了3个小时。当拿到那笔钱往外走的那一刻,她哭了,却又转头抹了抹眼泪,“我的身后是几十号员工,再难也要扛下来。”

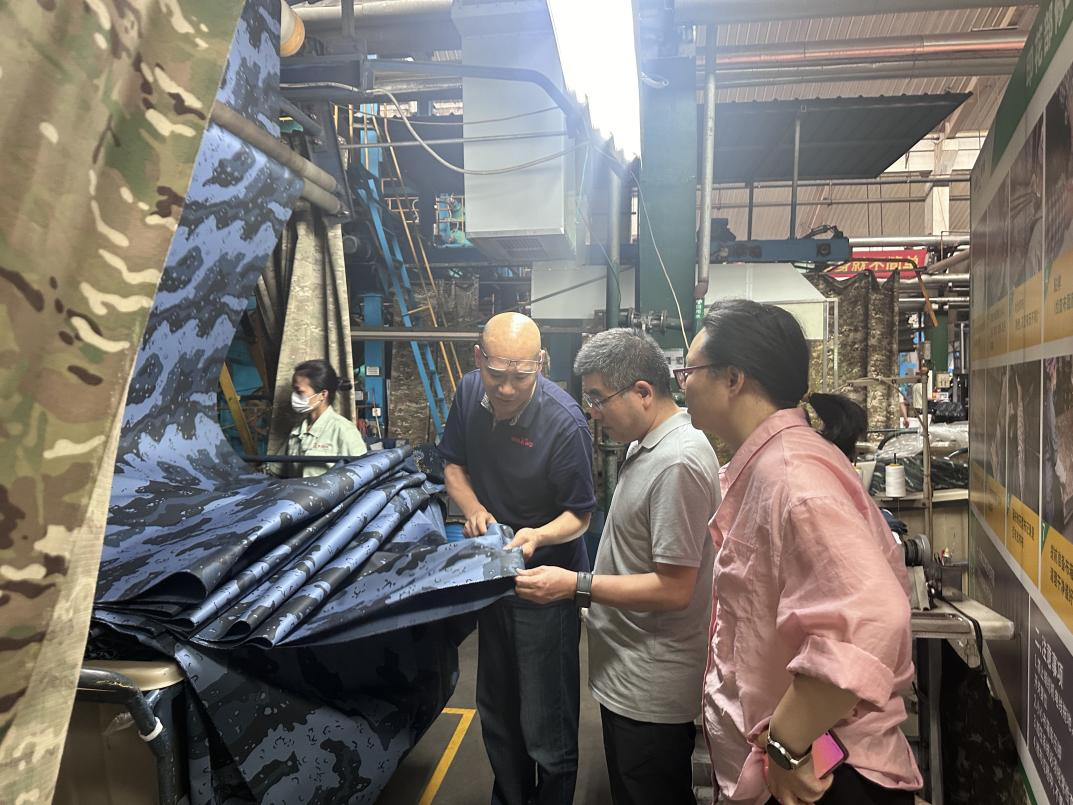

· 2024年6月,李丽娜(右一)赴四川意龙科纺集团股份有限公司交流调研。(受访者供图)

除了“死磕”的韧劲,李丽娜的战术板上,还藏着更精妙的“打法”:

她以“重构合作生态”为主线,多路出击,将业务触角从攀钢冶金单一领域,延伸至造纸、光伏、电子等20余个行业。这种“行业深耕+生态共建”的双轨模式,让客户群体如滚雪球般迅速扩大,突破4000余家。

她织起一张“技术服务网络”,构建以四川成都为大本营,辐射云南、重庆、贵州地区,形成“四位一体”的办公格局,为西部工业企业提供广泛的产品技术支持和定制化技术服务。

从生态重构、客户拓展,再到服务升级,李丽娜凭着这三大“杀手锏”破局,在十年间带领电子电气事业部产值实现了从6735万元到2.6亿元的跨越式增长。

“从单一冶金领域突围,到成为川机院的核心增长引擎,我们都为事业部取得的成就自豪。”她笑着说,“川机院近七十年的积淀,是我们攻坚的底气。而我们要做的,就是让这块金字招牌在市场竞争中持续闪亮。”

从“上天”到“入地”

见证一个个“不可能”

如果说,市场实战让李丽娜拿到了行业“入场券”,那么智能制造领域,则是她持续通关的“主战场”。

2017年冬天,成都科学城。当省、市、区三级政府的批复文件正式下达,川哈院——这个由成都市政府、川机院、哈尔滨工业大学共同出资组建的“产学研”平台,在西南地区工业版图上落下关键一子。

2023年,李丽娜兼任川哈院法定代表人。面对这座已运行六年的创新平台,她用“上天入地”这四个字,勾勒出川哈院的足迹:“上天”指航天军工领域的智能装备突破,“入地”则是深耕民生健康的技术成果转化。

在四川航天川南火工的产线上,川哈院自主研发的航天电连接器高精密伺服智能装配系统,打破了“全人工装配”的传统:采用高精密运动控制技术、AI视觉检测与高精异形通道加工技术的系统,实现了关键火工器件全自动装配——8小时装配量突破1000件以上,效率达人工3倍。

· 航天电连接器高精密伺服智能装配系统。(受访者供图)

· 中国航天科技集团公司航天火工技术研究所。(受访者供图)

“为了攻克这一目标,我们的研发人员扎进军工产线,短则数月,长则一年半。”李丽娜感慨道,“这不仅是一台机器的突破,更是向行业证明:在高端装备制造领域,我们完全有能力通过自主创新,实现关键跨越。”

在李丽娜看来,无论是保驾星辰大海,还是守护人间烟火,她所在的两支“劲旅”——川哈院与川机院电子电气事业部,能量皆不容小觑。

有一件事,让李丽娜至今记忆犹新。2020年疫情突袭,作为电子电气事业部总经理,她带领团队与川哈院技术骨干组成联合攻坚组,将“战场”从实验室转向民生一线。

一面是毫米级的科技攻坚:她率队研发N95全自动口罩机自控系统,与科研人员攻关月余,突破伺服系统移动同步焊接算法难关,保障抗疫物资生产。另一面是深夜的紧急驰援:当医疗企业口罩生产设备突发故障,技术人员冒雨赶赴现场,她实时协调,经通宵调试让设备重新运转。

这场“双线作战”,让她更深刻体会到川哈院与电子电气事业部的使命。

· TCT细胞制片机。(受访者供图)

如今,李丽娜将目光投向女性健康领域。针对传统宫颈癌筛查中人工抹片假阴性率高达80%、涂片质量差等问题,她带队研发的TCT细胞制片机将阳性检出率提升至95%以上,“因为我也是女性,更懂早期诊断对生命的意义,希望这些带着温度的成果,能为更多女性,带去‘春日的希望’。”

从市场实战到智能制造,从航天军工到民生健康,李丽娜的“通关路”始终响彻着两个音符:突破技术的边界,更传递人文的关怀。

川哈院与电子电气事业部,正以“上天入地”的姿态,在智能智造的海洋中劈波斩浪:既在各自领域深耕,又通过技术联动实现双向赋能,共同书写着“1+1>2”的科技篇章。

从老厂房到金融城

向前跑、向上攀

站在川机院如今的办公大楼里,李丽娜的目光穿过落地窗,仿佛望向二十年前的那片老厂房。

“那时候,做梦都想不到,我们能从一环路搬到金融城。这得益于老一辈科研人用工匠精神夯实技术根基,更有赖于新生代以创新之火,点燃智能制造的原野。”她轻抚窗沿,感慨道。

自2021年川机院整体划转至四川产业振兴基金投资集团有限公司,2023年9月划转至其全资子公司四川振兴产业技术研究院有限公司,她有了更多信心和动力。

当前,川哈院和电子电气事业部正以智能技术为笔,在工业版图上写下协同创新的篇章,“在集团公司的战略支撑下,川机院、川哈院联合电子科技大学技术团队发起设立的‘四川具身人形机器人科技有限公司’,正向着人体机器人、机器狗、一体化关节等前沿领域加速奔跑。”

她期待道,“与此同时,高精度多点沉降测量系统与分布式光纤安全监测系统的研发,也在持续突破——前者通过深度学习算法优化,将复杂地质条件下的结构物位移测量精度再提一阶;后者依托光传感技术,实现大范围、低成本、高可靠的监测,为全国基础设施运维提供更可靠的保障。”

“真正的力量无关性别,而在于破局的担当。”从管理岗位回望,李丽娜终于读懂了当年那位女领导肩扛千钧时的沉静。

在李丽娜看来,女性可以是细腻的观察者,在实验室拨开技术迷雾;可以是共情的沟通者,在会议室消弭团队隔阂;更可以是破局的冲锋者,在攻坚战场一往无前。如今,她更希望传递这样的信念:“不要被标签束缚,女性可以在任何领域绽放光彩。”

· 李丽娜(王博硕/摄)

夜幕降临,川机院大楼的灯光依然明亮。李丽娜仰头望向星河,前方还有无数高峰等待攀登,但她早已做好准备:像二十年前那个初入职场的姑娘一样,永远向前、再向前,攀登、再攀登。因为她知道,川机院赋予的不仅是破茧的勇气,更是将“不可能”变为“可能”的力量。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡李丽娜,四川省机械研究设计院,智能制造