王树声(1905年—1974年) 湖北麻城人。杰出的军事家,我军军械装备建设和军事科学研究事业的重要奠基人和领导人,中国人民解放军大将。全民族抗战期间,他历任晋冀豫军区副司令员、代司令员,太行军区副司令员,河南军区司令员,指挥了登封战斗等,建立了河南(豫西)敌后抗日根据地。

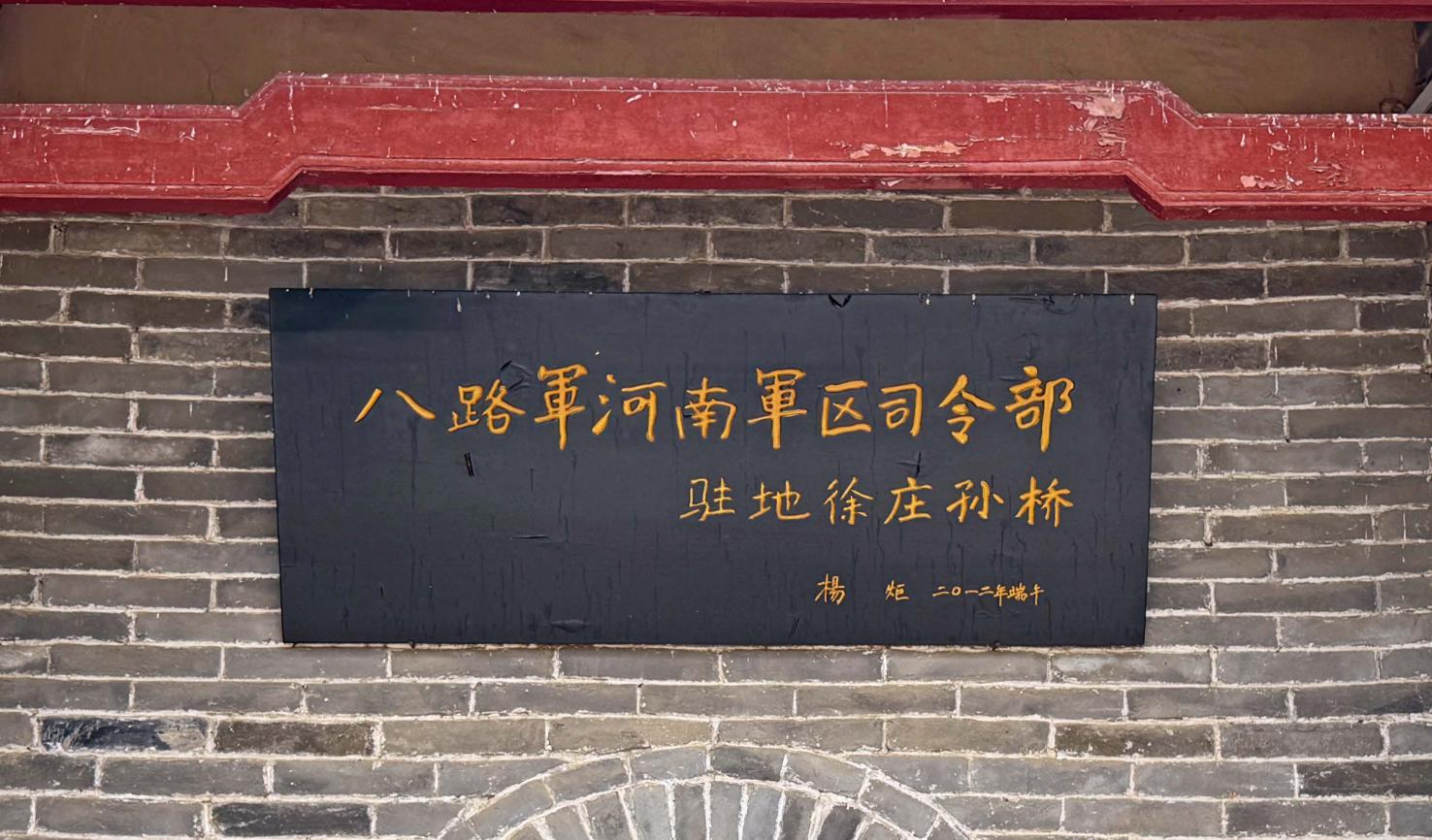

7月16日,《环球人物》记者来到位于河南登封市徐庄镇孙桥村的河南(豫西)抗日根据地纪念馆。站在纪念馆大门前向馆中望去,王树声的半身塑像与门前匾额上的16个大字“八路军河南军区司令部驻地徐庄孙桥”同框。这几个字,是王树声的夫人杨炬在2012年亲笔题写的。

八路军河南军区司令部旧址。(本刊记者 牛志远/摄)

河南(豫西)抗日根据地纪念馆内的王树声像。(本刊记者 牛志远/摄)

1944年4月,日军发动河南战役,豫中、豫西4万多平方公里国土沦为敌占区。为收复中原,中共中央决定八路军、新四军出兵河南敌后。1944年9月,曾在晋冀豫军区、太行军区担任副司令员的王树声临危受命,出任河南人民抗日军和河南军区司令员,挺进豫西,建立河南(豫西)抗日根据地。

河南人民抗日军第一支队的干部挺进豫西前留影。

当年,王树声在登封只待了8个月,其形象却深深留在了当地老百姓的心中。如今,80多年过去了,许多登封人提起这个名字,都会用崇敬的语气说:“咋不认识?从小就知道,就是他打走了登封城里的日本人呐!”

渡河

1944年11月底,王树声率部从延安出发了。经过日夜兼程的千里行军,于次年2月到达山西南部、黄河北岸的中条山脚下。

要进入河南,就要先渡过黄河。但王树声到黄河边上一看,河里到处都是浮冰,巨大的冰块拥挤撞击,发出震耳的轰隆声。此时,他们的身后还有日军追兵。情急之下,警卫连派出一个排乘船试渡。可船刚入水,立马随冰飘浮,又被两大块冰挤压,船体顿时崩裂。王树声立即命令停试。

侦察连沿岸寻找新的渡河点时,偶遇一位刚从对岸渡河而来的卖炭翁。王树声连忙问他,是怎么过的河?从他口中,王树声得知,有河段竟然封冻了。王树声连忙对卖炭翁说:“老乡,我们是共产党领导的队伍,是人民的子弟兵。你的炭我们全买了,你把我们带过河,好吗?”

在卖炭翁的带领下,部队来到封冻的河段,战士们用帽子装上沙土,再把沙土撒在冰面上防滑。只用了不到两个小时,部队全部完成渡河。过河后不久,侦察人员就发现,冰面开始解冻,出现裂缝。王树声激动地感慨道:“真是天助我也!”

过河后,部队进入河南渑池县。王树声到来之前,太行军区皮定均部和太岳军区刘聚奎部已先期奔赴豫西,分别被编为河南人民抗日军第一支队和第二支队。在渑池县城西南的一个村庄,王树声率部与刘聚奎带领的第二支队会师。大年初一,王树声邀请了渑池的民主人士及各界代表来到司令部,请大家吃红薯面饺子。

过完年,王树声率部继续南下,于2月底来到第一支队所在的登封白栗坪地区,与皮定均带领的第一支队会合。当时在登封,皮定均率领的八路军已经打出威名,当地流传一首赞颂八路军的民谣:“八路军,是神兵,来无影,去无踪。昨打飞机场,今打白栗坪。”因此,王树声到来时,白栗坪到处张贴着欢迎他们到来的标语,老百姓用当地特色的焦盖烧饼、锅盔、烙馍、嵩山芥丝等招待部队。

在白栗坪,王树声召开党政军主要干部会议,商讨下一步部署。会议宣布成立6个军分区,并确定军事斗争方针:以各分区独立斗争为主,同时采取有合有分的作战方针,依实际情况,可集中全军区力量或邻近两三个分区力量,统一打开局面。

会上经过比较,王树声与河南人民抗日军、河南军区政委戴季英决定,把军区司令部和区党委设在马峪川的孙桥村。

登封市老区建设促进会老区精神研究会会长王云琦告诉《环球人物》记者,马峪川就是今天的徐庄镇,“会上之所以把司令部设在徐庄,一方面是皮定均带领的第一支队在这里赢得了老百姓的信任,群众基础好;另一方面是因为这里的地理位置具有优势——徐庄位于登封市东南部,地处汝州、禹州、登封三市交界,山峦起伏,林木茂密,沟壑纵横,地势险要,是个进可攻、退可守的好地方”。

抗战时期的王树声。

扎根

司令部是安顿好了,但他们面临的局面十分复杂。王云琦说:“当时的登封城是日伪军的大本营,围寨里还盘踞着土顽武装和地方反动势力,部队一路过围寨,寨子里的人就向他们开枪。”

基于当地的复杂情况,为争取根据地的发展,扩大活动区,王树声、戴季英决定“插花栽柳”——在豫西日、伪、顽的统治空隙中立足。王树声非常清楚,部队要想像柳树一样扎根,一定要有合适的土壤。豫西的广大民众就是部队扎根的肥沃土壤。

很快,河南区党委广泛开展了与群众利益相关的“倒地运动”。利用合法形式,把地主强占农民的土地无代价地倒还给贫苦农民。此举得到了群众的普遍拥护。

王树声也在群众中间积累了声望。他经常脱下军装,换上长袍,带几名便衣警卫员上街赶集,了解民情。有一次,王树声的勤务兵小韩放马时没留神,马啃了两棵玉米苗,恰巧被王树声看见,当场叫小韩唱《三大纪律八项注意》军歌。小韩唱完后,羞愧得满脸通红,王树声拍了拍他的肩膀说:“这歌不光要会唱,更重要的是要照着做。苗是我的马啃的,我也有责任。来,咱俩一起补上。”如今,当地百姓向《环球人物》记者说起这回事,都会毫不吝啬地夸赞王树声。

河南(豫西)抗日根据地逐渐发展起来,敌人视之为心腹之患。为将八路军挤出豫西,日伪军频频对根据地进行“扫荡”。1945年4月,日军组织了几千日伪军,向嵩山根据地进行大“扫荡”,企图将河南军区部队剿灭于嵩山。嵩山地势险峻,王树声便指挥部队分兵数路与敌在嵩山中周旋、游击。他预判,险峻的地势虽是阻挡敌人前进的天然屏障,却也阻碍八路军部队的回旋。于是他组织军区开会研究如何跳出敌包围圈,赢得主动。

会上,皮定均建议,土顽武装是敌包围圈中的薄弱环节,可以以此为突破口突围。另外,嵩山有条山涧一直流向山下,部队可顺涧走出山外。王树声同意了他的建议,还提出了一个更为大胆的计划——趁敌集重兵于嵩山之机,直驱日伪老巢登封。

夜幕降临,行动开始了。王树声命人故意在山上留下战马和燃烧的篝火,伪装成部队仍在活动的样子。实际上他们早已跳出敌人包围圈,分头下山。一边,皮定均率一支部队突袭土顽武装,很快将其击溃,打开缺口,冲出封锁线;另一边,王树声率其余部队借夜幕掩护,沿着山涧下山,一路来到登封城下。

登封城内的伪军慌忙向山上的“扫荡”日军发起求援,日军接到消息,赶紧往登封城赶去,并企图与城内伪军内外夹击,围歼城外的八路军。但他们不知道的是,他们的计划早已被八路军识破,王树声此时已拉起一张大网,就等着敌人入瓮了。

夜渐渐深了,城外的敌人开始鬼鬼祟祟地缩紧包围圈。城内,伪军捕捉到这一动静,以为八路军开始攻城,连忙开火;城外的敌军则以为遭到八路军袭击,疯狂还击。一时间,城内城外枪炮齐鸣,火光冲天。双方相互火拼到后半夜,才发现中了八路军的计。王树声听到枪声渐稀,立即下令收紧包围圈,发动进攻。两伙日伪残军被打得人仰马翻,四散溃逃。王树声指挥部队乘势攻占了登封城。

登封战斗的胜利,进一步扩大了河南(豫西)抗日根据地的范围。到1945年5月底,6个军分区已经开辟了拥有28个县、300余万人口、面积约2.1万平方公里的抗日根据地,部队也发展到1万多人,初步完成了中央赋予的开辟豫西抗日根据地的任务。

胜利

1945年8月15日夜,一则来自延安的消息传到孙桥司令部,司令部内顿时欢声雷动——日本宣布无条件投降了!

那一刻,全中国乃至全世界都在为这个伟大的胜利欢呼庆祝。

延安,人们走出窑洞,高举着火把走上街头,人群汇成闪烁的星河。延安的作家、诗人艾青看见这一幕,写下《人民的狂欢节》:“人群,到处都是人群。感激传染着感激,欢喜传染着欢喜;个个都挺着胸脯,高高地举着火把,跟随锣鼓队,涌向街市……”

山东,印有日本投降消息的《大众日报》在解放区快速传播,人们来回奔走,欢呼报信,机关干部与群众组成秧歌队、腰鼓队,动情歌舞、振臂高呼:“抗战胜利啦!”“我们胜利了!”

重庆,人们在街头狂欢、摆起“龙门阵”,作家夏衍记述:“这个喜讯明明是大家都知道了,但是谁都想讲话,谁都想把自己的喜悦传达给别人。一个花白胡子的老汉大声地说:‘老子能盼到这一天,明天早上就死,也甘心了。’”

而此时的登封城,200多名残余日军连夜出逃,却又有1000余名伪军趁乱混入登封城。

王树声向登封城内的伪军发出最后通牒,令其立即向我军缴械投降。城内伪军接到通牒后,却派人送来了使用中、日两国文字的复函,内容为:“你们是八路军,不是政府军,无权受降。”

8月24日拂晓,王树声一声令下,河南军区一支队和六支队将登封城团团围住。战士们架起云梯,迅速登上嵩阳楼,攻入登封城内,与伪军展开了激烈的巷战。只用了1小时,就击溃敌军,活捉了伪团长和伪县长,缴获了大批军用物资。

此时,登封城的群众闻知城内伪军全部被消灭,有的提着茶水,有的拿着鸡蛋,有的抱着馒头,争着慰劳战士,高呼“欢迎八路军”。这场胜仗后,中共河南区党委、八路军河南军区司令部也搬进了由老县衙改造而成的政府大院。

今年7月16日,在登封市文物管理局原副局长宫嵩涛的带领下,《环球人物》记者来到当年见证过这一历史时刻的登封城北城墙西段遗址和老县衙旧址。站在一处缓坡上,宫嵩涛告诉《环球人物》记者,1945年8月底,王树声、皮定均等就是在此处骑着高头大马进入老县衙的。1个多月后的10月1日,为执行中共中央迅速南进的决策,他们也是同样经此处撤离豫西,踏上了南下鄂豫边的征程。为了不打扰百姓,部队深夜撤离,但百姓们一早守在部队的必经之路上,带着鞋袜、干粮塞给战士们,送了一程又一程。

登封城北城墙西段遗址。(本刊记者 牛志远/摄)

如今,城墙上激战后留下的弹孔早已不见踪迹,护城河也已被宽阔的马路取代,但军民间的深厚情谊没有变。老人们向晚辈讲述王树声时,会说起一句话:“军来大将王树声,不是亲人胜亲人。”

每年清明节,当地的中小学生都会在学校组织下赶赴革命烈士纪念馆,倾听那段烽火往事后,在抗战烈士的墓前深深鞠躬。

《环球人物》记者不禁想起抗战期间一份报纸上写道:“今天南北战场上是争着死,抢着死。因为大家有绝对的信仰,知道牺牲自己,是换取中华民族子子孙孙万代的独立自由,并且确有把握,一定达到。”万千的抗战英雄们,你们达到了!你们以伟大的战斗、伟大的胜利,坚定了中国人民追求民族独立、自由、解放的意志,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的历史新征程!

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧王树声

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错