粟裕(1907年—1984年) 湖南会同人。党和军队的优秀领导人,无产阶级革命家,杰出的军事家,中国人民解放军大将。全民族抗战期间,他历任新四军第二支队副司令员、新四军先遣支队司令员、新四军1师师长兼苏中军区司令员等,参与指挥黄桥战役、车桥战役等,协助开辟苏南、苏北抗日根据地,并巩固苏中抗日根据地。

1943年9月,位于江苏淮安、阜宁、宝应三县交界处的车桥,蒲苇连天,芦苇荡间暗藏着几双警惕的眼睛。风掠过苇叶发出沙沙声,恰好掩住了布鞋踩过泥泞之地发出的轻响——几名身着灰布军装的新四军战士正猫着腰穿行,裤脚卷到膝盖,小腿上还留着蚊虫叮咬的痕迹,驳壳枪的木柄在衣襟下若隐若现。

带头的是新四军1师师长、苏中军区司令员兼政委粟裕。几个月前,他接到通知赶赴新四军军部驻地黄花塘开会。除警卫人员外,他还特地叫上了一名参谋和一名测绘员同行。开完会,一行人没有原路返回,而是绕道车桥,对附近区域的敌情、地形、道路、民情进行了实地勘察。

新四军1师师长、苏中军区司令员粟裕。

6个月后,正是在车桥地区,新四军对日军发动了一次进攻,打了一场漂亮的歼灭战。

攻坚打援并举

自苏中建立根据地以来,积蓄力量、准备反攻的想法一直藏在粟裕心底。进入1943年下半年,随着日伪军在苏中推行的“清乡”运动接连被挫败,一直在四分区指导反“清乡”工作的粟裕愈战愈勇,反攻的想法愈发成熟。

1944年春节,反“清乡”斗争基本胜利结束,苏中军区党政机关所在地三仓地区洋溢着喜庆气氛。除夕当天,向来烟酒不沾的粟裕破例干了一杯。不久,在苏中区党委第五届扩大会议上,粟裕总结说:“眼下苏联红军就要把希特勒赶出苏联,美军也在太平洋发起了强大攻势。今年打败希特勒,明年打败小日本,已成定局。在这种新形势下,我们应该好好打几仗,为全面反攻创造条件。”

说这话时,粟裕其实已经成竹在胸,连作战地点都想好了,就是几个月前他去黄花塘开会时特地绕道勘察过的车桥。车桥,也就是今天的江苏省淮安市淮安区车桥镇,因河道上架有5座石桥,形如繁体“車”字得名。

之所以盯上车桥,粟裕有两个考量。其一,这里是我新四军1、2、3、4师的结合部,一旦发起战役,相邻师部可以配合作战。其二,这里也是日军65师团和64师团的结合部,若被攻击,不排除两支部队会因为是边沿地区而互相推诿、观望,疏于增援。

不过,攻打车桥的难点也显而易见。自1943年春天日寇占据车桥,这里便成为其控制淮安东南、宝应东北地区的重要据点。日军在此地筑有53座碉堡,四面建起高达两丈的围墙,还挖了一丈半的外壕,火力布控严密,扬言其为“铁打的车桥”。

粟裕自然不会轻敌。苏中地区对日作战以来,打的基本是小规模游击战。而这次,粟裕调集了5个团的兵力,全是苏中新四军的主力,声势浩大,誓要拿下车桥。他任命新四军1师副师长叶飞担任前线总指挥,并将5个主力团划为3个纵队,其中一个纵队负责主攻车桥,另外两个纵队负责阻击和歼灭敌人的增援部队,实行攻坚打援并举的战术。

新四军1师副师长叶飞。

村民架起“船桥”

打仗方面,粟裕不是科班出身,没在专业的军事学院学习过,他的战术思想完全是从实践中得来的。

早在井冈山时期,粟裕还只是一名普通的红军战士时,就跟着毛泽东和朱德等人打仗。他先后参加了南昌起义和湘南起义,曾深有体会地说:“我跟随毛泽东、朱德打仗所得到的最深刻的体会,是战争有它自己的规律,克敌制胜的办法必须依据敌我双方的实践情况和战争的内在规律去寻找。我学到的这条道理,使我终身受益。”

中央红军长征后,1934年11月起,粟裕任闽浙赣军区参谋长、红十军团参谋长、挺进师师长、闽浙军区司令员。他挺进浙南,坚持了3年游击战争。这3年中,粟裕带着几百人的队伍,一度与上级部队完全失联。最艰难时,他一天一夜连打7仗,几次死里逃生。中央甚至一度以为粟裕和他的队伍已不复存在。1937年5月,在陕北召开的苏区代表会议上,粟裕的名字还被写进了烈士名单。结果,几个月后,他就像战火中的一只“不死鸟”,带着部队“杀”回来了。

全民族抗战开始之后,第三战区听说粟裕打游击战出神入化,便专门派人来请他去传授经验。粟裕也不藏着掖着,把毛泽东和朱德提出的游击战“十六字诀”,以及各种“兜圈子”迷惑敌人的方法讲了一遍。

群众是游击队的生命之源。在浙南地区打游击时,粟裕就强调:“我们每个干部战士都要学会两套本领:打游击和做群众工作。我们有时要分兵去发动群众,有时要集中去打击敌人。”

此次车桥之战,粟裕广泛发动群众,一直在暗中做着准备工作。淮安市政协委员、长篇小说《车桥车桥》的作者于兆文对车桥战役历史做过深入研究。他对《环球人物》记者说,由于车桥周边地区水网密集,粟裕发动淮宝地区3万民兵和民工,于战役之前1个月在附近射阳湖、广洋湖等湖荡修筑了总长15公里的5条大坝,便于部队快速行军,同时用于运送枪支、弹药和粮草。

车桥战役版画。

“因为新四军往往是夜间秘密行军,为了保证突击前不传出半点声响,方圆十里的老百姓家里都不再养狗,狗叫声消失了,军民同心可见一斑。”于兆文说。

于兆文还介绍,如今在江苏省扬州市宝应县西安丰镇太仓村,还有一处名为“车桥战役第一渡”的遗址。1944年3月4日,车桥战役打响前一天,太仓村村民全都没闲着。此地离车桥镇最近,中间隔着绿草荡,水面最窄的地方虽只有500多米,却难以跨越。村民把自家房屋上的门板、房梁扒下来搭在船上,组成一座平平稳稳的“船桥”。3月4日下午4时许,因为有了“船桥”,新四军攻坚部队迅速穿过绿草荡,提前两个小时到达车桥外围。

“老黄牛”显威力

大战在即,位于三仓地区的苏中军区指挥部内,却不见了粟裕的身影。原来,他不放心,悄悄地跟随参战的四分区特务团1营去了前线。时任特务团政治处主任的姚力晚年回忆:“粟司令没有带参谋人员,只带了几个侦察通信人员,一部小电台,共二十来人。我们日夜兼程地赶路,用了两天多的时间,才赶到车桥。”

车桥战役期间,苏中军区部队在进军途中。

与此同时,为避免出现两个指挥部,令前线部队无所适从,粟裕要求对自己的行踪保密。

在这支秘密赶赴车桥的队伍中,粟裕看起来并不起眼。很多久闻粟裕打仗神乎其神的人,第一次见到他都会觉得难以置信:这难道就是粟裕?!粟裕长得不高,体形瘦弱,看起来就像个儒雅书生。他是湘西侗族人,那是一个勇猛善战的民族。粟裕不仅精通战术,还是一个神枪手。车桥战役时,粟裕作为师长,能用到枪的时候很少,但他的腰里时刻别着一把手枪,枪不离身,随时准备好上前线。

车桥战役于3月5日夜间1时50分打响。

负责主攻的2纵队在3旅旅长陶勇的指挥下,乘着黑夜从日伪军外围据点之间直插车桥,以隐蔽迅猛的动作,从南北两面同时发起突然攻击,仅25分钟就突破土围,攻入镇内。之后,按照粟裕的战前部署,2纵队采用“掏心战”战术,即先进入街心,占领镇内的所有街道,然后四面开花,分割包围,对周围的碉堡进行攻坚。

粟裕事先为2纵队特制了一批攻坚器材,光用于登城的就有连环云梯、单梯三角钩、爬城钩等多种,突击队游过外壕后,便借助这些器材爬过围墙,对各个方向的碉堡展开攻击。

于兆文说,粟裕为了确保这场仗万无一失,还动用了他的心头肉——“老黄牛”。“老黄牛”不是牛,而是新四军在1940年曹甸战役中从国民党韩德勤部手中缴获的一门13式75毫米山炮。因为其体型大,威力猛,军民们都管它叫“老黄牛”。刚缴来时,“老黄牛”的仪表盘、方向盘、瞄准镜都损坏了,粟裕找人修好了,但只有80枚炮弹,打完就没了。粟裕下令,凡是要用“老黄牛”,必须经他同意。车桥战役前“老黄牛”只剩下27枚炮弹。战役开始后,眼看一处日伪军的碉堡迟迟攻不下来,“老黄牛”就展示了它的威力。炮弹带着尖啸划破夜空,精准地砸在碉堡顶部,炸开的碎片混着砖石飞溅四射,日军被压制在核心工事内。

弹药消耗之少“世界罕见”

同一时刻,埋伏在芦家滩地带的打援部队还在等待。

打援地点也是粟裕精心选择的。芦家滩西距淮安25公里,东距车桥5公里,南依涧河,北靠一片草荡,中间形成狭窄的口袋地域,淮安至车桥的公路纵贯其间。

直到3月5日下午,战役打响近12小时后,敌军增援部队还没到。“战斗这样顺利,鬼子还来不来增援?”参谋们都在议论。当天下午3时许,侦察员传来消息:日军乘坐卡车来了。根据敌人的车辆数和装载量判断,约有240人。

粟裕战前的料想又应验了。日军的64师团和65师团离得远,本来都能来增援,结果谁也没来,姗姗来迟的只是驻扎于车桥邻近据点的敌人,由大佐三泽金夫带领的独立步兵第60大队。他们长途奔袭,疲惫不堪,大炮陷进了芦苇荡。我军突然猛烈开火,迫敌进入我预设的地雷阵。看到鬼子被炸得鬼哭狼嚎,有的战士喊着才学的日本话:“铁炮鸟刺拉(缴枪不杀)!”

紧接着敌军后续援军赶到,三泽金夫率部会合,一并撤入附近的韩庄。天黑后,新四军突破韩庄日军阵地,攻入庄内,与日军展开白刃格斗。在激战中,三泽金夫被击伤俘虏。他是中国军队通过作战活捉的日军最高军衔军官。由于伤势太重,他不久就一命呜呼了。

日伪伤亡惨重,向东北方向突围,又在一片芦苇荡边被切成三段,大部被歼。3月7日,车桥残敌狼狈逃窜,战役胜利结束。车桥战役歼灭日军465人,活捉24人;歼灭伪军483人;摧毁碉堡53座;缴获步兵炮和大批武器弹药。

粟裕在军中素以善打“神仙仗”闻名,其用兵之奇在车桥战役中再次展现。曾任红16师政治部主任的钟期光跟粟裕一起打过游击,深知粟裕用兵特点,部队经常在夜间睡得正香时被粟裕叫醒紧急转移,每每都是部队前脚走,后脚原驻地就遇袭,“不服不行”。

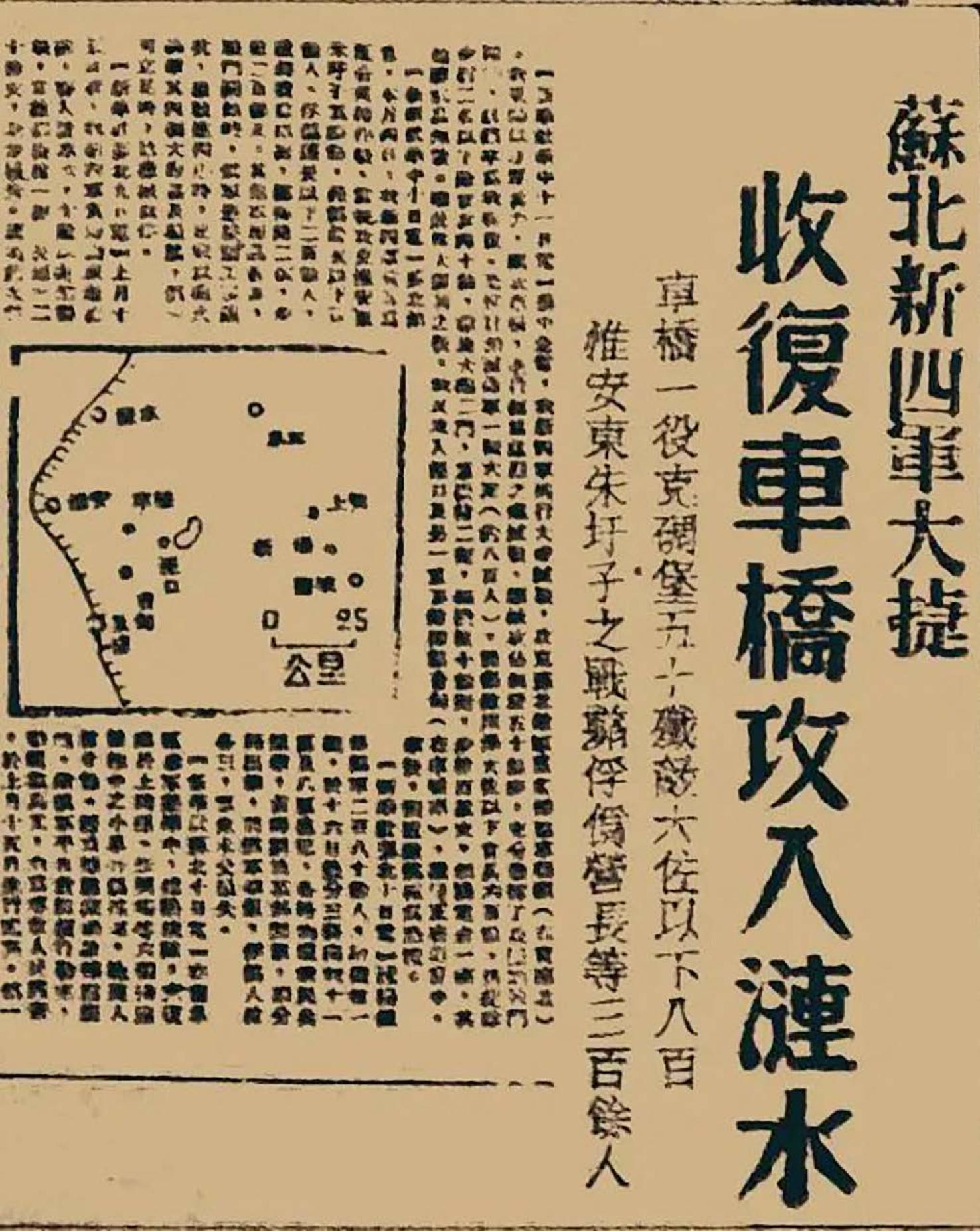

车桥战役的捷报传到了延安,八路军总部发布公告:“车桥战役,在抗日战争史上,是1944年之前我军一次战役中俘敌最多的一次。”

延安《解放日报》关于车桥战役的报道。

不仅俘敌创纪录,我军消耗也降到最低。军事专家徐焰在《解放军为什么能赢》一书中特别提到车桥战役,称其弹药消耗比例之少,“在当时的世界上是罕见的”。此战共消耗子弹约1万发,平均杀伤一敌只消耗12发子弹,是效用比很好的一仗。

车桥战役是粟裕“从战略上考虑,战役要同战略相结合”的关键一仗,也是华中抗战史上对敌震动最大的一次攻势作战。经此一役,华中腹地的苏中、淮南、苏北、淮北四块抗日根据地连成一片,曾经凶悍的日寇成为强弩之末,再无力量发动上规模的“扫荡”,华中敌后军民战略反攻的大幕拉开了。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧粟裕

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错