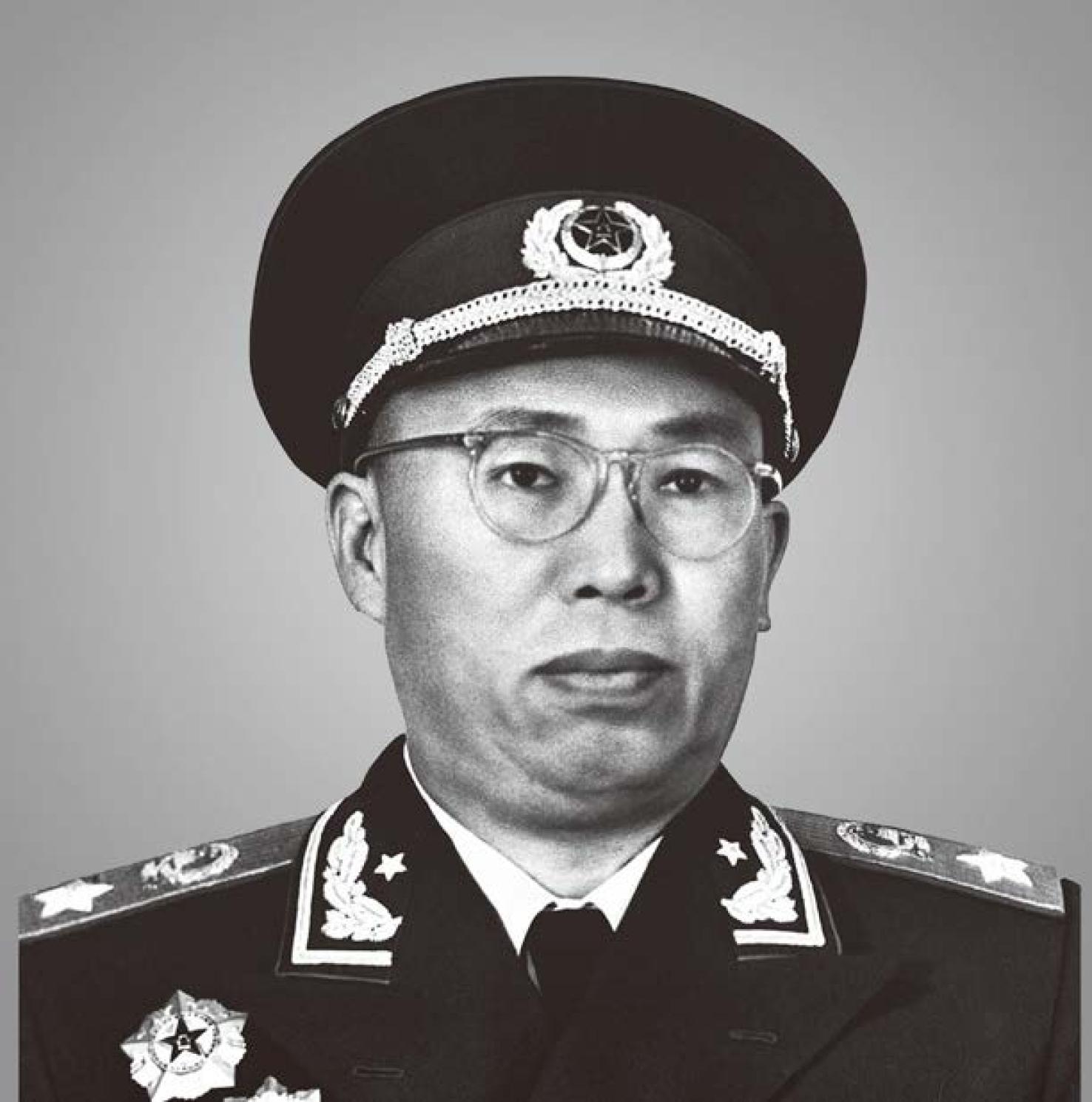

罗荣桓(1902年—1963年) 湖南衡山(今衡东县)人。久经考验的无产阶级革命家、军事家,党、国家和军队的卓越领导人,中国人民解放军的创建人之一,中华人民共和国元帅。全民族抗战时期,历任八路军115师政治部主任、政治委员,山东军区司令员兼政治委员,中共中央山东分局书记。

夏日无风,沂蒙山区留田村静得只能听见蝉鸣。《环球人物》记者站在村口向西望去,七松山依旧苍翠,东汶河静静流淌。

中共沂南县委党史研究中心副编审徐庆芳指着东汶河说:“1941年11月5日,罗荣桓就是从这河岸边率队出发的。”

那是一场生死攸关的突围:八路军115师师部及中共中央山东分局机关等数千人,在数万日军的重围中悄然行动,上演了沂蒙抗战史上最惊险的一幕。

留田村内的中共中央山东分局旧址。留田突围开始前,115师师部及中共中央山东分局机关等曾在这里办公。(本刊记者 刘舒扬/摄)

“铁壁合围”

黄国忠心急如焚。

他是115师特务营副营长,此时是1941年11月5日清晨,115师师部已经被日军围攻整整一天了。

当时,115师这支队伍情况有些特殊:代师长陈光主要负责财经事务,而政委罗荣桓则承担起组织指挥军事工作的重担。

罗荣桓性格内敛沉稳,既擅长打仗,也很擅长做政治工作。毛泽东评价说:“荣桓同志是个老实人,可又有很强的原则性,能顾全大局,一向对己严,待人宽。做政治工作就需要这样的干部。”

115师进入山东时,山东的斗争环境异常艰苦。基于对严峻现实的清醒判断和对干部特长的精准把握,115师便有了由政委负责军事工作的特殊分工。

当时山东局势有多紧张呢?

1937年10月,日军入侵山东,迅速占据了重要交通线和绝大部分县城。虽然山东地方党组织发动了武装起义并组建了抗日武装,但力量仍显薄弱。

日军对山东觊觎已久。这是1937年12月,日军向济南城行进。

1938年9月,党的六届六中全会在延安召开,毛泽东正式提出,“派兵去山东”,以实现“巩固华北,发展华中”的战略目标。

这个重任就落在115师身上。1939年3月初,罗荣桓、陈光率115师师部及343旅686团挺进山东。八路军其他队伍也陆续进入山东,先后创建了鲁南、湖西、鲁西等抗日根据地。

115师师部以及中共中央山东分局机关、山东省战时工作推行委员会(以下简称山东省战工会)机关等有较长一段时间战斗在以沂蒙地区为中心的沂蒙抗日根据地,领导着山东的抗战。“1939年、1940年,日军对沂蒙抗日根据地进行了25次大‘扫荡’,其中万人以上‘扫荡’有两次。沂蒙抗日根据地一度被压缩在方圆几十里的狭小地带,分散性、地方性、群众性的游击战成为敌后反‘扫荡’的主要作战方式。”徐庆芳说。

“百团大战中,八路军在重创日本侵略者的同时也暴露了实力,所以百团大战后,日本侵略者集中大部分兵力和几乎全部伪军,对中国共产党领导的敌后抗日根据地进行大‘扫荡’,推行‘治安强化’运动,打击与消灭中共抗日实力,消灭抗日根据地,以便确实掌握沦陷区。”徐庆芳告诉《环球人物》记者。

1941年11月初,5万余日军开始对以沂蒙山区为中心的沂蒙抗日根据地发动空前规模的“铁壁合围”大“扫荡”。侵华日军总司令官畑俊六甚至将华中、华南兵力抽调到华北,亲自坐镇临沂指挥。

为领导根据地群众开展反“扫荡”,坚持内线斗争,罗荣桓率领115师师部与中共中央山东分局、山东省战工会领导机关共3000余人,于11月4日转移至今临沂市沂南县留田村一带。可数万日军突然从四面八方合围过来。

日军出动了3个师团、4个旅团的主力和一部分伪军,而八路军的战斗部队只有115师特务营和中共中央山东分局一个特务连。敌我力量十分悬殊。

“留田突围一旦失败,山东党政军领导机关和部队有生力量将会遭受重大损失,沂蒙抗日根据地乃至山东抗日根据地的建设将会遭受重大挫折,甚至有可能影响华北乃至全国的抗战进程,后果不堪设想。”徐庆芳说。

115师特务营4个连分别坚守在留田四周的山头和隘口。黄国忠跟随二连守在留田东北方向的司马村一带。双方从5日清晨开始交战,一直打到中午,黄国忠始终没接到进一步行动的命令,可敌人正步步紧缩着包围圈。

直到下午3点,师部通信员飞马奔来,通知他立刻去领受任务。黄国忠立即飞身上马,直奔师部。

东、南、西、北

师部驻扎在留田附近的一个村庄,最近的一股敌人,距离师部已不足2.5公里。黄国忠赶到时,师部简陋的茅屋里挤满了人,但气氛沉着冷静。

大家都没说话,只有罗荣桓站在作战地图前,手里拿着红蓝铅笔,在讲着什么。黄国忠汇报了敌情后,罗荣桓特地走过来跟他握了握手,“他的神态、动作,就像周围没有发生任何敌情”。

罗荣桓(中)与陈光(左)、中共中央山东分局书记朱瑞部署留田突围的场景。这组雕像如今陈列在留田村中。(本刊记者 刘舒扬/摄)

必须要作出决定了,东、南、西、北,向哪个方向突围?

大家众说纷纭,但有个思路几乎是相同的:避开南面,南面的临沂是日军大本营,向南突围无异于自投罗网。

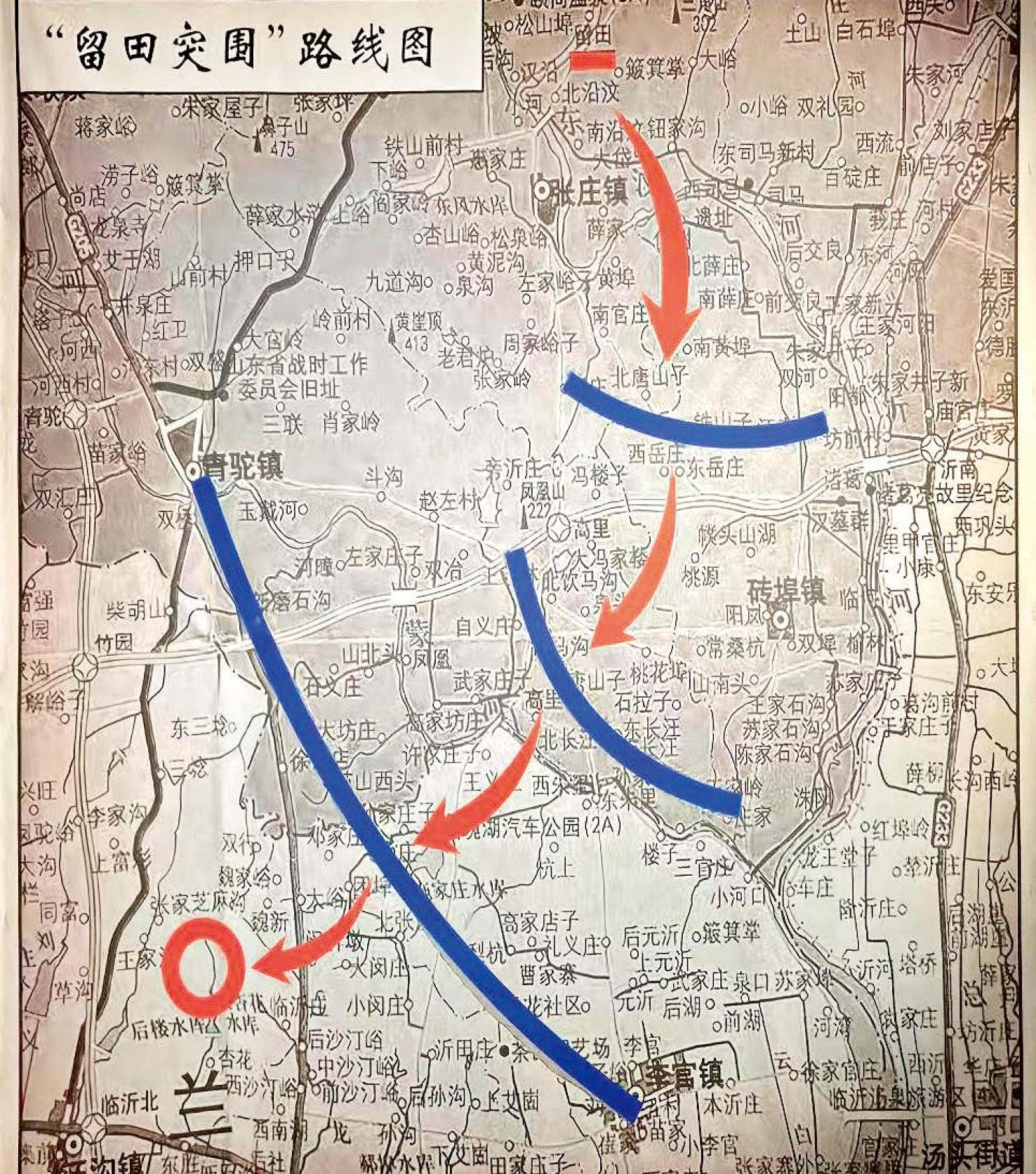

罗荣桓听完大家的发言,伸手在地图上向南一指,斩钉截铁地说:“我的意见,应该向南突围。”他分析,东面已经被敌人严密封锁,并布置了一个“口袋阵”;北面有敌人正向南压来;西有津浦铁路,敌人戒备森严,不易通过。

罗荣桓声音洪亮:“敌人正集中兵力向我中心区合围,后方必定空虚,这就给我们闪出了突围的空隙。我们趁机插到他们大本营临沂,就能变被动为主动。待敌人回师后,牵着他们的鼻子,彻底粉碎他们的‘扫荡’。”

罗荣桓在地图上画了三条蓝色弧线和一个红色圆圈,继而穿过三条蓝线划了一条由南转西的红线,在圆圈处停了下来。

他先指着三条蓝线说:“这是敌人的三道封锁线。”再移向红线说:“这是我们的行军路线,由留田经张庄,穿高里,折转西南。然后越过临蒙公路,直插诸满以南,在这里停下来。”

“这里”就是红圈,是一个叫作王沟的地方,距离临沂20多公里——突破敌人包围圈,同时又不离敌太远。显然,罗荣桓已经想到了下一步。

留田突围路线图。(本刊记者 刘舒扬/摄)

“敌进我进”

突围即将开始,罗荣桓命令部队枪上刺刀,压满子弹,随时准备投入战斗,同时宣布几条纪律:坚决服从命令,不得自由行动;没有突出合击圈前,不许说话,不许咳嗽,不许发出任何响声。

“连马蹄都被包裹上了毛巾。”徐庆芳说,“所以事后日本防卫厅战史室承认,‘此次作战暴露出日军对非正规战理解的致命缺陷……八路军如幽灵般消失的能力,超乎所有参谋的预料’。”

11月5日黄昏,留田周围的山头上,日军燃起篝火,枪声、炮声、马嘶声和敌人嚎叫声不断传来。

“村里十几名党员、民兵主动为部队挑担子、当向导。罗荣桓带领作战科、侦察科干部和前卫连随向导走在队伍前列。”留田村党支部书记徐中强告诉《环球人物》记者,这一幕,留田村村民铭记心中,代代相传告之后人。

黄国忠看到了这一幕,“罗政委平稳地迈着步子,还不时向别人打着招呼。这一切,就好像他不是要带领几千人突破重围,而是去出席一次会议”。

夜晚7时左右,几千人的队伍开始移动,如一条游龙静默地穿行于敌阵缝隙,直奔第一道封锁线。

快接近时,罗荣桓下令:“三路纵队,跑步通过。做好战斗准备!”战士们一手提着上了刺刀、压满子弹的步枪,一手提着揭开了盖的手榴弹,迅速又安静地向两山之间的隘口猛插过去。半个多小时后,敌人仍未发觉,第一道封锁线安全通过。

队伍继续向南,一直走到下半夜。到第二道封锁线前,战士们从两堆敌人中间快速穿过时,发现正举枪发射绿色信号弹的三个“鬼子”竟然是我军的侦察员!原来,这三名侦察员掌握了敌人巡逻兵的规律后,一声不响地干掉了巡逻兵,然后穿上敌人的衣服,执行起“任务”来。

拂晓前,部队抵达临沂东北方向的王沟附近。正如罗荣桓所料,敌人后方空虚,第三道封锁线尚未形成。

11月6日5时许,八路军3000余人没费一枪一弹,未损一兵一卒,安全跳出日军合围圈。而敌人丝毫没有察觉,部队还在源源不断向留田开去。

随军一起突围的德国记者汉斯·希伯对罗荣桓精湛的军事指挥艺术赞叹不已,写了一篇文章记录这场堪称奇迹的战斗。文章的标题就叫《无声的战斗》。

“留田突围最突出的特点就是打破了常规的‘向外围薄弱点突围’的思维定式,创造性地运用了‘敌进我进’的战术原则,选择向最危险但也最出敌不意的方向——敌大本营临沂突围。”徐庆芳认为,这种高超的逆向思维、超乎想象的大胆行动、对敌心理的精准拿捏,特别是在突围中展现出的严密的纪律性,共同构成了留田突围的特点,其精髓就是“出其不意,攻其不备”,在最不可能的地方创造可能。

突围成功后,罗荣桓率领部队跨出了反“扫荡”的第二步。他判断,现在敌人还没有离开根据地,我们就要牵着他们的鼻子把他们调出来,然后再回到根据地,开展广泛的游击战争。消灭敌人,保卫根据地和广大群众不被摧残,这才是我们的全部胜利。

11月8日,在罗荣桓的指挥下,八路军外围部队故意暴露行踪,将日军“调”出根据地。敌人果然中计,急调部队回防临沂,八路军主力却已杀回沂蒙山。

山东抗日军民拆除日军炮楼。

“翻边战术”

留田突围催生了影响深远的战术理论。1942年10月,罗荣桓在《大众日报》正式提出“翻边战术”,即在弄清敌人特别是当面之敌的动向后,趁敌人包围圈尚有较大空隙时选择薄弱处,跳出根据地,“翻”到敌人后方去,以达到粉碎敌“扫荡”的目的。

1942年11月,罗荣桓又运用这一战术组织了海陵战役。日伪军在海陵县(今江苏东海、赣榆一带)新建了十几个据点。这里是连接华中、山东两大根据地的纽带,战略位置十分重要。

罗荣桓看准了敌人后方兵力薄弱的时机,果断命令教导2旅等部队绕开正面进攻的敌人,直插敌人心脏,拔除了敌人16个据点,保持了对海陵地区的控制。

紧接着,在1943年1月,罗荣桓又指挥了郯城战役,将“翻边战术”运用得更加大胆和彻底。

郯城是日军在鲁南地区的重要军事据点之一,防守十分坚固。当时正值日伪“扫荡”,罗荣桓判断敌人主力出动,后方郯城相对空虚,遂集中优势兵力,远程奔袭。

经过激烈战斗,八路军不仅攻入城内,缴获了大量武器弹药和物资,又乘胜打下了郯城周围18处敌人据点。此次战斗还迫使“蚕食”沭河沿岸的敌人全部撤退,郯城根据地由4个区扩大为7个区。毛泽东评价:“罗荣桓的‘翻边战术’不是战术,是战略。他掌握山东局面后,敌人越‘蚕食’,根据地越扩大。”

1963年12月16日罗荣桓逝世后,毛泽东连续几天很少讲话。一天深夜,毛泽东写下《七律·吊罗荣桓同志》,叹惋道:“君今不幸离人世,国有疑难可问谁?”

1939年5月,罗荣桓与妻子林月琴的合影。

(感谢中共临沂市委党史研究院、中共沂南县委党史研究中心对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧罗荣桓

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错