1981年9月的一天,81岁的张克侠老人在家中翻阅《革命史资料》杂志时,忽然看到一篇文章,这才得知失散44年的弟弟张树棣已于1937年牺牲,多年深埋心底的兄弟往事如潮水般涌上心头。

兄弟二人都是中国共产党早期秘密党员,哥哥张克侠是电影《佩剑将军》主人公的原型,1948年在淮海战役中率部起义;弟弟张树棣是北京通州地区第一个党支部委员,曾在东北从事地下抗日工作,他的经历与电影《悬崖之上》表现的地下党小组十分相似。兄弟二人长期不知道对方的党员身份,却在各自的战场为共同的信仰冲锋陷阵。他们的命运传奇,是血脉亲情和精神共鸣的深层连结,也折射出中国革命的艰辛与伟大。

少年情深,哥哥投笔从戎

“我们这样一个历史悠久、人口众多的中华大国,为什么受小小的日本任意宰割呢?”

通州新城南街是一条有着五百年历史的老街。1911年,11岁的张克侠和弟弟妹妹跟随母亲搬到新城南街6号院。

小弟张树棣此时周岁,还是个嗷嗷待哺的婴儿,张克侠每次从母亲怀中接过弟弟,望着他那粉扑扑的小脸蛋,都喜欢得不得了。这段时间是张克侠早期生活中难得的一段稳定时期,也是他开始接触新思想的时期。张克侠在教会办的北平汇文学堂读中学。1915年,北洋政府和日本签订了丧权辱国的“二十一条”,张克侠听到这一消息,义愤填膺。他积极参加集会游行,同时也开始深刻思考:“我们这样一个历史悠久、人口众多的中华大国,为什么受小小的日本任意宰割呢?”强烈的屈辱感与“要护家卫国,也要护好家人”的念头交织,让他决心弃文习武,投笔从戎。

1916年,张克侠做出了一个让家人倍感震惊的决定:放弃升入大学,报考北京清河陆军军官预备学校。但是,尽管主考人员对他的试卷极为赞赏,却对他的体质有些担心,因此没有按期录取他。

在这种情况下,亲友邀请张克侠到天津发展。就在他买到了去天津的火车票,在站台上痛苦徘徊的时刻,表哥手举一封信件跑进站台——竟然是张克侠日夜盼望的清河陆军军官预备学校的录取通知书。惊喜异常的张克侠没有丝毫犹豫,转身离开了火车站,从此开启了革命戎马生涯。

自1916年进入清河军校之后,张克侠一头扎进艰苦的军事训练中,他的信念是能够成为祖国强大军队的有用之材,让祖国不再受外国列强的欺侮。就在他潜心求学时,家中突发变故——母亲因为操劳过度双目失明,不仅不能照料年幼的孩子,就连照顾自己都有很大困难。在亲友的主持下,母亲给张克侠定了一门亲。1918年,还在军校上学的张克侠和通州本地一个朴实而刚直的姑娘结了婚,新娘名叫李德璞。妻子入门后,默默承担了家里的大事小情。这份支持成了张克侠后来革命路上的重要支撑,让他能更无牵挂地为信仰前行。

1922年,张克侠升入保定军官学校,经过一年多紧张的学习,于1923年毕业。他经过比较,认为冯玉祥的部队纪律严明,训练认真,是国家可以依赖的军队,于是,他和董振堂、何基沣等二十几名同学主动要求来到该部。但是仅仅过了半年,张克侠不幸染上肺结核病,不得不离开军队回家休养。

在那个年代,结核病几乎等同于不治之症。回来后,张克侠的病情一天天恶化,大口咳血,家里人开始准备后事。但妻子李德璞却守在丈夫身边寸步不离,以顽强的爱和非凡的毅力照料他。终于,张克侠奇迹般地从死神手中脱逃出来。

1924年2月,驻扎在北京的冯玉祥将军妻子去世,经人介绍续娶了张克侠妻子李德璞的姐姐李德全,张克侠成了冯玉祥的连襟。就在这时,大病初愈的张克侠同时接到两条关系他前途命运的消息:一条消息是冯玉祥欢迎他返回部队并慷慨许他以优厚待遇;另一条消息则是他的军校同学李明灏从广州来信,告诉他孙中山先生决心打倒列强,消灭军阀,正面向全国招募军事人才,希望他到“北伐革命大本营”广州去。两条道路摆在面前:一个近在咫尺,眼前就是荣华富贵;一个远在天涯,前途艰险莫测。然而,才从大难中活过来的张克侠,毫不犹豫地选择了南下。

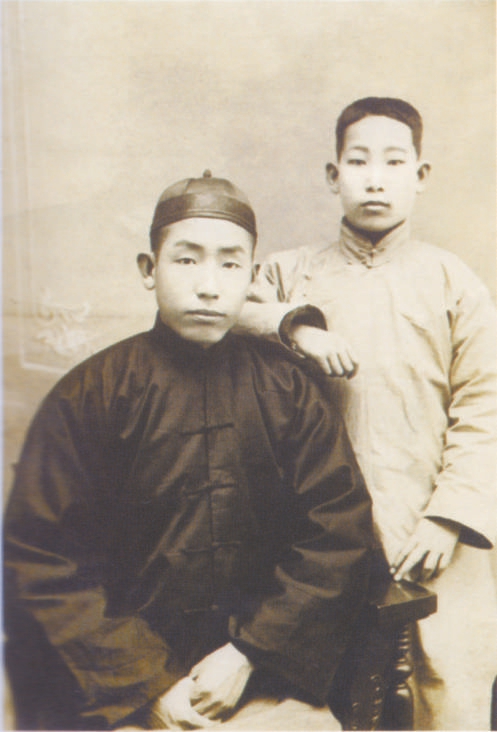

临行前,他特意带着在潞河中学上学的弟弟张树棣,来到通州最繁华的“小天桥”——万寿宫附近的润身照相馆。这是通州最早的照相馆,藏在新华大街路北、闸桥路口西侧的喧嚣里。1924年的一个春日,头戴黑色瓜皮帽、身着青色长衫的张克侠端坐在前,稚气未脱的张树棣站在侧后方,轻轻将右臂搭在哥哥肩头。镜头定格下这短暂却温暖的瞬间,仿佛要将这份兄弟情永远留存。这是他们一生中唯一的合影。

为了不连累家人,张克侠将原名张树棠改为现在这个名字,只身登上一条陈旧的海轮,投身到北伐革命的滚滚洪流中。他或许没想到,这一别,与弟弟的相处时光已所剩无几。

信仰为约,弟兄先后入党

“高突出超人的品格,奔走血汗的荒途……”

复兴庄在潞河中学西侧,出了学校北门,向西走两三百米就到。

1927年夏天的一个深夜,复兴庄一个小院厢房的灯光久久未熄。这儿是潞河中学学生周文彬的家,他本是朝鲜人,跟随躲避日军追捕的父亲迁居到复兴庄,加入中国籍,家里以养奶羊、养鸡、种葡萄为生。

1927年春,周文彬加入中国共产党,不久,张树棣也被周文彬吸收入了党。这一年夏,经当时的中共北京地委批准,中共潞河中学支部成立,周文彬任书记,张树棣、宏庆隆、康景新、张学渊、金祥镐等5位同志任委员,这是通州地区第一个中国共产党支部组织。接到批复,他们聚集在周文彬的家中,重温入党誓词。面对墙上悬挂的党旗,他们庄严地举起右拳,微弱的油灯下,年轻人脸上闪着兴奋的光芒。

张树棣出生于1910年,比张克侠小10岁,1923年考入潞河中学,1927年时,他已经是一名17岁的青年。

张树棣在同学们眼里,勤奋进取,品格高尚,身体单薄但意志坚强,在学校的社团中,他担任青年会游艺室主任、平民夜校教员,有一颗为大众奉献的热心。由于潞河中学较早地接受了辛亥革命的洗礼,因此学生们思想非常活跃,师生们争相传阅《新青年》《每周评论》《工人周刊》等革命刊物。平民夜校是潞河中学学生的社会实践活动之一,延续了很多年,周文彬、张树棣等人利用平民夜校传播革命道理,壮大革命力量。

1927年4月12日,蒋介石在上海发动了“四一二政变”,成千上万的共产党员和党外革命人士倒在血泊中,党的活动被迫转入地下。而张树棣等人反而在这最严峻的形势下,坚定地走上革命道路,这份勇气与哥哥当年选择南下革命的决心如出一辙。

潞河中学党支部成立后,积极揭露国民党反动派叛变革命的罪行,宣传党的革命主张,打击校内反动分子。支部工作由潞河中学扩展到通州男师、女师、通州东站及附近农村,党员发展到23人。

1928年秋,张树棣和宏庆隆从潞河中学毕业后考入辅仁大学,张学渊和金祥镐考入燕京大学,周文彬则中断了学业转入地下,专门做党的工作。周文彬经常秘密深入大学,把党的指示和文件带给张学渊,再交由张树棣等人学习。

在潞河中学1928年年刊上,记录着对这届毕业生的个性评价,其中对张树棣的评价是:“在含蕴的微力里,捏干一切怆凄的泪痕;利用着勤谨的苦志,去求平民的创作;高突出超人的品格,奔走血汗的荒途……”

张树棣善于观察,做事踏实细心,看似羸弱,实则有着强大的内心素质,这也为他今后从事中共地下抗日工作埋下了伏笔。

1933年,在南京的一幢小公寓里,张树棣见到了久违的哥哥、嫂子以及6个侄子侄女。兄弟俩见面,说起近况和工作,总有说不完的话,许多观点不谋而合,让他们既兴奋又隐隐觉得彼此间隔着一层未点破的窗户纸,却不知这份默契正源于同一份信仰。此时的张克侠是国民党的高级军官,正在国民党的陆军大学进修,张树棣则刚从日本铁路学校毕业,对于哥哥的真实情况,他并不了解。

时间回到1927年,张树棣在潞河中学入党时,张克侠刚到苏联莫斯科中山大学学习。当时北方军阀混战,冯玉祥战败后出走苏联,接受了革命思想,因此推荐很多西北军的将领赴苏学习。

这一次难得的机会,彻底改变了张克侠的信仰。通过学习,张克侠的思想发生了巨变,他认识到只有马列主义才能指导革命成功,只有共产党才能领导工农大众推翻旧中国,建立光明的新世界。因此,他申请加入中国共产党。但是,因为他的身份,组织上并没有马上同意。

1929年张克侠回国后,随即加入冯玉祥、阎锡山反蒋的“中原大战”。7月他来到上海,经中山大学的两位同学——中共党员张存实、李翔梧介绍,秘密加入中国共产党,成为中共特别党员,在周恩来直接领导下工作。他遵照党的指示重返西北军,被任命为冯玉祥部张自忠师的参谋长,不与地方党组织发生关系,保持隐蔽身份。

震惊中外的九一八事变发生后,张克侠于1932年考入南京陆军大学学习深造。一天,张存实介绍在第三国际工作的马同志(吕一鸣)来找张克侠,说马同志需要一个精通英、日等多种语言的助手。张克侠猜测马同志是做情报工作的,但是基于党的纪律,没有深问。他立刻推荐了弟弟张树棣——他太了解弟弟的能力与信念,这份信任源于二十多年的兄弟情。张树棣回到北京后便协助马同志工作。他住在一个俄国人家中,顺便又学习了俄文,不久后,经马同志推荐给上级,张树棣到苏联伯力学习。从此兄弟俩天各一方,再未见面。

烽火失联,弟弟壮烈牺牲

随着滴滴答答的声音,电波载着讯号传向几百公里外的苏联。

在那个内忧外患的年代,安稳的生活总是短暂的。没过多久,就在陆军大学暑假到来之际,张克侠突然抛下妻子和孩子,消失了。此时,两个大一点儿的孩子参天、晓天相继生病,妻子李德璞因为没钱给他们医治,两个孩子竟在25天内相继病故。心痛之下,李德璞倒在街头恸哭。

彼时,日寇铁蹄步步紧逼,民族危机空前深重。冯玉祥将军与中国共产党合作,在张家口组织察绥民众抗日同盟军,张克侠利用陆军大学放暑假的机会,秘密赶赴张家口参加同盟军对日作战。而这一切情况是无法和妻子言说的。

由于日、蒋的内外夹击,抗日同盟军遭受失败,张克侠又回到陆军大学。他获悉了家中遭遇,未尝不感到凄凉,但更为抗日同盟军的命运担心。

1934年的齐齐哈尔,日寇占领已经3年,街道上充斥着日寇的步兵、骑兵、炮兵和化学战部队,这个城市实际上已变成准军事化的堡垒。

东二道街仁惠胡同1号是一个院墙高耸的独门独院。又是一个深夜,在最里边一间密封的屋子角落,伴随着微弱的灯光,一名面容冷峻、目光坚定的男子坐在桌子前,面前是一台短波电台,面板上的小灯忽亮忽灭。他头戴耳机,手指轻触电键,随着滴滴答答的声音,电波载着讯号传向几百公里外的苏联。

他叫闻汉章,公开的身份是齐齐哈尔《民声晚报》社长,实际上是代号“波波夫”的齐齐哈尔地下国际军事情报站的成员。闻汉章是他的化名,他正是刚刚从苏联伯力培训归国的张树棣。

从上世纪30年代初开始,由于国际反法西斯斗争需要,一批中共党员转入了共产国际情报系统,从事直接为共产国际服务的秘密工作。1933年8月,受上级组织的选拔和派遣,张树棣到苏联的哈巴罗夫斯克(伯力)远东军区情报部学习情报工作,与他同行的还有他未来的搭档——张永兴。

1934年4月,学习期满的张永兴和张树棣被派往齐齐哈尔,秘密组建地下国际军事情报站,此时他们已改名为张新生和闻汉章。

两人乘火车潜入齐齐哈尔,首先建立了齐齐哈尔地下党支部,张永兴任书记,张树棣、许志岚任委员。为了掩护身份,张永兴以商人身份买下一个杂货铺,又在南大街开设了一家鞋帽店。张树棣则当上了《民声晚报》社长,许志岚在日本航空队附近办起了养鸡场。他们经常外出“采访”“办货”,和日伪人员打交道,从中搜集情报。

张永兴和张树棣积极发展情报人员,壮大组织,到1935年底已有骨干分子二十多人。他们根据情报人员的职业、能力进行分工,确定各自的侦察目标。张树棣、蔡秀林等人甚至经常到昂昂溪、讷河、海拉尔、白城子、公主岭、王爷庙等日军重兵驻地搜集情报。

1936年9月,因叛徒出卖,情报站暴露,张永兴、张克兴兄弟等19人先后被捕。1937年1月5日,8人被枪杀于齐齐哈尔北郊。

因为反应及时,张树棣、逢福、鲁子仲3人在日寇的这次行动中逃出魔爪,但是,看过电影《悬崖之上》的观众一定清楚,地下工作者的危险如影随形。据张树棣的联络人于生(刘进中)回忆,张树棣于1937年在一次日寇大规模搜捕中牺牲于哈尔滨,将生命永远定格在了抗日战场。

率部起义,信仰永不磨灭

“只要党下令,保证随时起义。”

1945年8月,日本投降,抗战胜利了,全国人民都沉浸在欢乐的气氛中。从1937年全面抗战爆发,张克侠历任国民革命军第三十三集团军参谋长、第六战区副总司令等职。在著名的台儿庄会战中,张克侠率59军在临沂血战十余日,完胜机械化日本正规军,成为中外知名的经典战例,自此声名鹊起。蒋介石给当时已是陆军少将的张克侠授予中正剑,“白皮红心”的张克侠从此多了个“佩剑将军”的称号。

抗战胜利后,张克侠在国民党军队上层人物中积极开展反对内战、反对独裁的活动。他先后策动西北军旧部郝鹏举部等很多部队退出内战,发动起义。1946年夏,冯玉祥将军被迫出国“考察”,张克侠借机到南京送行。

一个闷热的傍晚,在冯玉祥将军寓所附近的五台山外一个小公园,张克侠身穿军便装,惴惴不安地站在门口。突然,一辆黑色小轿车停在他的跟前,后车门打开,一名中年男子坐在后座上向他点头,他赶紧跨上汽车,汽车关上门疾驶而去。

张克侠没有想到,在国民党的腹地,会和周恩来以这种形式见面。

周恩来指示他:“要争取策动高级将领和大部队起义,这样,可以造成更大声势,瓦解敌人的士气。”张克侠当即表示:“只要党下令,保证随时起义。”

淮海战役是解放战争“三大战役”之一,于1948年11月6日开始,1949年1月10日结束,历时65天,消灭了国民党徐州剿匪总司令部杜聿明及刘峙指挥的五个兵团部、22个军部、56个师,共55.5万余人。

1948年10月中旬战役开始前,三野派代表去徐州向张克侠传达陈毅等首长的指示:定于11月8日我军发起进攻时,争取两个军起义。没想到起义前夕,第三绥靖区司令官冯治安对副司令张克侠产生了怀疑和戒备,为夺张的兵权,指令他住在徐州,不许前往绥靖区部所在地贾汪。张克侠机智地摆脱了军统特务的监视,及时脱身,与何基沣一起,如期率三个半师两万三千余官兵,在贾汪、台儿庄防地举行起义。

这次起义,开放了台儿庄一带运河上的通道,敞开了徐州的东北大门,人民解放军得以直捣徐州,并切断了黄百韬的退路,对取得淮海战役的胜利起到了重要作用,受到了毛主席、朱总司令的嘉勉。

长春电影制片厂于1982年摄制的影片《佩剑将军》,表现的是贺坚、严军两位国民党高级将领在1948年淮海战役前夕,率领贾汪、台儿庄防地的三个半师共两万三千名国民党官兵起义的故事,其中“佩剑将军”贺坚的原型就是张克侠。

张克侠常年战斗在敌人的心脏,难见天日,忍受着随时出现的生离死别,不能把内心秘密向亲人诉说,甚至要承受亲人的误解。这种难言的苦楚,他默默承受了二十年,直到率部起义才结束。

尾声

“革命必有牺牲,彼此还是心安理得的。与先烈并列,是死得其所。”

为了革命事业,张克侠倾注了自己的全部热血,个人及家庭付出了巨大的牺牲。然而,弟弟的杳无音信,始终是他心中难以释怀的心结。解放后,他曾多次托人打听过弟弟的音讯,但是都没有得到回复。

中共情报保卫系统“神秘人”于生系中共早期党员,长期在上海、北平、天津等地从事情报工作。当年,是吕一鸣将张树棣介绍给于生,后来于生虽然知道张树棣已经牺牲,但是因为相关纪律,他不能直接联系张树棣的亲属,而张树棣的介绍人吕一鸣在抗战结束不久因病去世,联络中断。解放后,于生又陷入个人历史问题的纠葛中自身难保,无法向张克侠通知这个不幸消息,这一拖就是几十年。直到党的十一届三中全会后,于生才有条件公开发表消息,“用以向张克侠同志偿还我多年拖欠的这笔债务”。

契机出现在全国政协文史委向他约稿时。于生在回忆录《轰动一时的上海神秘西人案》一文中,特意提及张克侠的弟弟张树棣1937年在抗日工作中牺牲的往事。稿件刊登在全国政协文史委主办的《革命史资料》1981年第3期。事也凑巧,这本刊物同期刊有张克侠所写的回忆录《在秘密的岗位上》,文中提到他的弟弟为投奔革命工作而失踪,至今下落不明。两文互证,张克侠终于有了弟弟的消息,四十多年的牵挂与思念有了落点,虽痛却也释然。

杂志出版后,于生给张克侠写了一封慰问信,向他表示歉意。张克侠接到信后即刻回信,信中说:“回忆往事,不胜感慨。我与弟弟甚友爱,在南京一别,竟成永诀,革命必有牺牲,彼此还是心安理得的。与先烈并列,是死得其所。”

此时距张树棣牺牲,已经过去了44年。

三年后,1984年7月7日——正是张克侠曾亲历的卢沟桥事变47周年纪念日,这一天,这位“佩剑将军”因病逝世。一生为共同信仰奋斗却相隔天涯的兄弟二人,终于在另一个世界相会。烽火岁月里,他们用生命诠释了兄弟情的真谛:不仅是血脉相连的牵挂,更是信仰路上的同行与守望。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧张克侠,张树棣,早期秘密党员