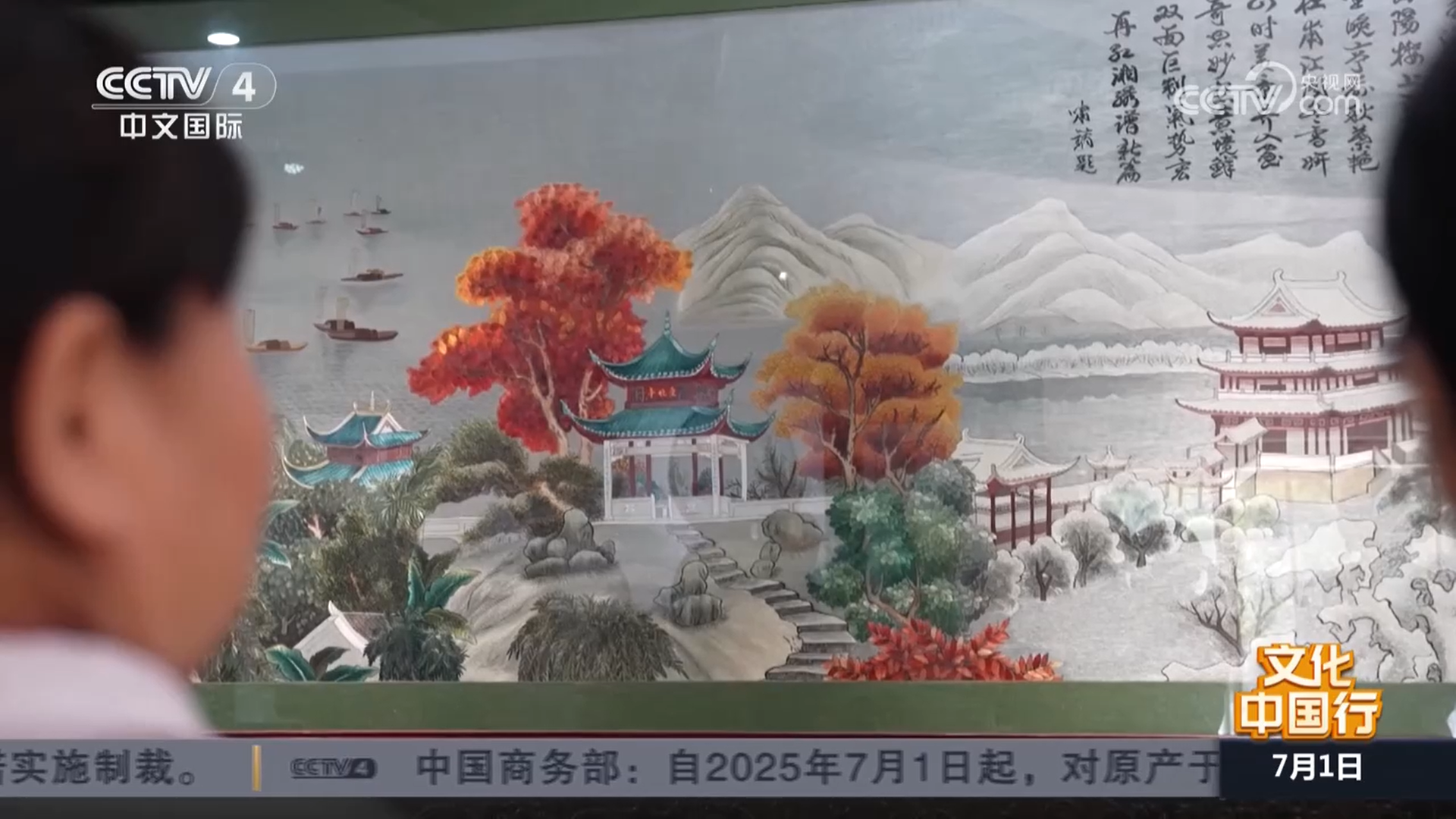

央视网消息:湘绣是中国四大名绣之一,具有“绣花能生香 绣鸟能听声”的精细刻画能力,独特的针法工艺使湘绣入选第一批国家级非物质文化遗产名录。如今,湘绣传承人在传承古老技艺的同时,也在尝试用科技为湘绣赋能。系列报道《遇见非遗》,一起去湖南长沙了解湘绣的前世今生。

湘绣是中国四大名绣之一,起源于以湖南长沙为中心的湘楚地区,最早可追溯到春秋战国时期,并在2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

湘绣代表性传承人 江再红:我们湘绣的艺术特点就是“绣花能生香,绣鸟能听声,绣虎能奔跑,绣人能传神”,那么总结到一个字就是真。那么,你看我们这个老虎绣得栩栩如生,(特别是)这个眼睛会紧盯你不放。

作为国家级非物质文化遗产项目湘绣代表性传承人,江再红从事湘绣针法的研究创作三十余年,不仅复刻了失传千年的“连珠针”,同时也将掺针的晕染、鬅毛针的肌理、全异绣的奇幻有机融合,创作出了许多享誉海内外的湘绣作品。

湘绣代表性传承人 江再红:因为湘绣有70多种针法,我们中国刺绣很多针法已经融合到一块了,但是我们湘绣唯独的核心针法就是这个鬅毛针,其他任何绣种都没有的。鬅毛针的特点就是像真毛一样,一头扎到皮肤里面,一头蓬松起来。鬅毛针刺绣的时候特点就是两针并为一针,一头宽一点、一头紧一点,一头松一点,把它运用得炉火纯青是不容易。鬅毛针就是很多人会绣,但是绣得这么好是很难的。

在江再红的带领下,一批批湘绣绣娘从沙坪镇出发走向世界,一幅幅精美的湘绣作品从湖湘出海,蜚声国际。江再红也以客座教授的身份走进高校,为湘绣的传承发展开枝散叶。

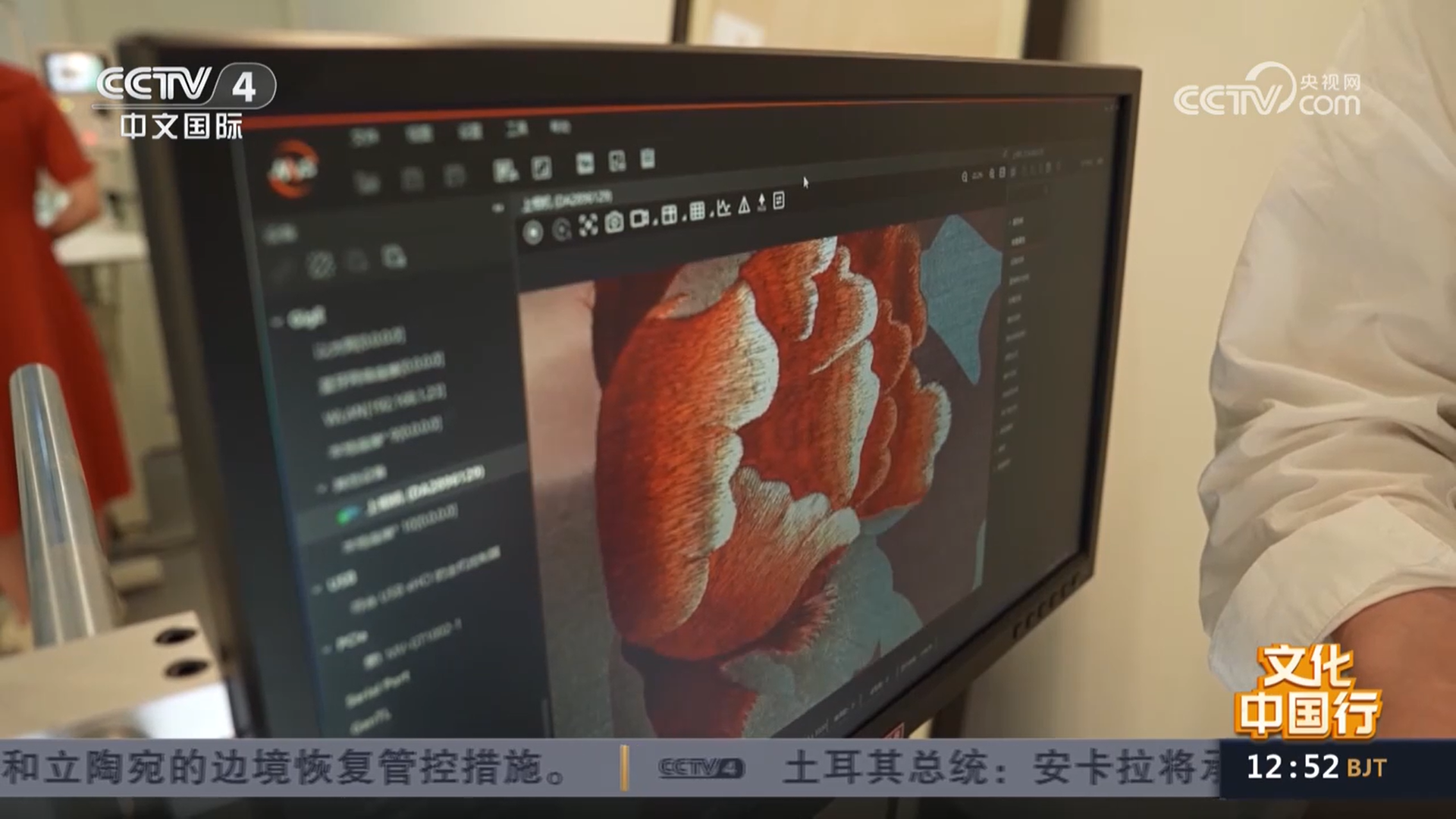

视频里在穿针引线的“90后”姑娘刘玉珍是湖南师范大学湘绣创新研发中心的负责人,此刻她正和团队的小伙伴一起对刚刚完成升级优化的湘绣针法采集系统进行现场采集测试,系统搭载的新版软件凝聚了团队将近半年多的努力,大家对此充满了期待。

湖南师范大学湘绣创新研发中心副主任 刘玉珍:湘绣最核心的技艺就是绣娘的针法,这也是我们机器复刻湘绣最大的一个难点,我们这次重点升级的是一个AI识别功能,通过这两个摄像头实时采集绣娘的针法,数据进入电脑后由AI自动识别。

湖南师范大学视觉传达学院教授 孙舜尧:通过我们的这个3D打印、AI算法等数字采集技术,把我们的传统技艺和手工的基因用科技的手段提取出来,然后更好地实现我们湘绣的工艺语言。

如今,刘玉珍团队成功建立了湘绣针法数据库,采集近200种传统针法数据,同时研发了包含3D建模和AI制版软件的智能机绣设备,系统可以通过图像、视频分析算法,记录学习绣娘的刺绣过程,实现了机器仿真刺绣量产。

湖南师范大学湘绣创新研发中心副主任 刘玉珍:也是希望通过我们的产业化,把湘绣做成大家都能消费得起的产品,真正的走进我们老百姓特别是年轻人的生活中去。

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺江再红,湘绣