1971年,邓丽君主演的电影《歌迷小姐》上映。电影一开始,她饰演的16岁女生丁铛扎着两个小辫,穿着白衬衣黑半裙,一蹦一跳地唱着:“电车里轻轻摇晃,轮渡海上飘飘荡荡,我才从乡下来哟……有一天我站在大会堂,十大歌星我名上榜……无线丽的你争我来抢,只为了请我唱一场……”

邓丽君一生参演了3部电影,《歌迷小姐》可以说是最特殊的。影片里,丁铛的梦想是成为歌星,她也特别有天赋,最后成功被一名大歌星发掘。无论是片中“邻家妹妹”的形象,还是丁铛的个人故事,都像极了邓丽君的人生。1980年《歌迷小姐》重映,干脆改名为《邓丽君成名史》。

有意思的是,这个像极了邓丽君真实人生的电影却是在香港拍摄的。事实上,自20世纪60年代在台湾出道,邓丽君真正在台湾发展的时间并不长。那么之于台湾,邓丽君到底意味着什么?从台湾到香港,邓丽君的形象发生了什么转变?

甜妹

采访结束,担心口头表达不够精准,黄国伦又给《环球人物》记者发来一段长长的文字,说“我用杜甫的《旅夜书怀》来解析邓丽君的一生”。这段文字是这样的——

“细草微风岸。她的歌声如草如风,细腻婉约,春风拂面。

危樯独夜舟。她一生到处漂泊演出,虽是风光,却也孤寂。

星垂平野阔。她闪亮如星,风靡千家万户,辽阔无边。

月涌大江流。她如明月高照,歌声如大江涌流,势不可挡。

名岂文章著。她的成名就是因为动人的歌声与旋律。

官应老病休。后来她病了,也退下来,暂停了演唱工作。

飘飘何所似?天地一沙鸥。她虽已离开了我们,却像不曾离开,她的歌声仍飘然回荡,萦绕在我们心中,也如沙鸥一直翱翔在天地之间。”

黄国伦是一名台湾音乐人,创作了《我愿意》《味道》等多首经典歌曲,2014年参与了音乐剧《爱上邓丽君》的演出。他感叹:“在台湾,对学唱歌的人来说,邓丽君的歌是必唱的,因为她的咬字、气息都是教科书级别的。”

但这些都是后话。在黄国伦的记忆里,他最早意识到邓丽君不是一般意义上的流行歌手,是20世纪70年代邓丽君在日本获得唱片大奖,“一位外来歌手打进了封闭的日本主流乐坛,太不容易了”。在那之前,他对邓丽君的了解并不多,只知道中国台湾有一个唱歌婉约又活泼的小女生。

“邓丽君出道的60年代,台湾各种音乐类型刚开始萌芽。”黄国伦说,当时闽南语歌、民间小调和用日本曲调填中文词的抒情歌等各类音乐都有,台湾的娱乐业、唱片工业也是从此时开始了商业化运作。

邓丽君第一次公开亮相是在一场歌唱比赛中。1963年,香港邵氏电影公司出品的《梁山伯与祝英台》在台北戏院上映,创下映演186天、930场的空前纪录。影迷们疯狂至极,边看电影边跟着剧情大合唱。“中华电台”顺势推出黄梅调歌唱比赛,10岁的邓丽君参赛。她是年龄最小的参赛者,穿着粉色戏袍,以一曲《访英台》反串电影中的梁山伯唱段,竟夺得冠军。

但和人们想象的一夜成名不同,这次夺冠并未让邓丽君正式步入乐坛。那时,台北遍地是歌厅,有老板偶然听到了邓丽君的歌声,希望她能在课余时间到歌厅演唱。邓丽君的父母很反对,担心她受欺负,邓丽君却很镇定,说服了父母。当时,她唱歌还略带童腔,但化装反串起梁山伯来,相当俊美洒脱。这种反差感着实令人惊艳,让她在台北的歌厅大受欢迎,驻场费高达1000元新台币,足够一家人半个多月的生活费。因频繁演出,1967年,金陵女中的校领导要求她:要么休学,要么专注学业。纠结一番后,邓丽君决定休学。

过早地告别学生时代,邓丽君心里在想什么?后来在写给作词人庄奴的信中,她写道:“稍懂事的时候,我就发现,作为女孩子家,立身于社会中,比男孩子困难,加以目前的职业是演唱。演唱必须要加倍努力,才能出人头地,压力也大。”她还时常写信问庄奴“该读哪类书、怎样读,才对我有帮助”。

但在当时,邓丽君恐怕想不了那么多。1967年,她加盟宇宙唱片公司,推出人生中第一张唱片《邓丽君之歌——凤阳花鼓》,唱片里的歌曲皆为翻唱。“当一个歌手开始有自己的作品时,她才会被真正听见。”黄国伦这样认为。但在那个时候,台湾唱片业发展尚处于草莽时代,翻唱省时省力,是唱片公司的惯常操作。

邓丽君被更多人注意到,要到1968年。“那时有一个很重要的节目《群星会》,它是台湾第一个电视歌唱综艺,捧红了很多歌手。”黄国伦记得,每周四和周日收看《群星会》成为当地人的日常。邓丽君受邀参加这个节目,笑容总是甜甜的,让人倍感亲切可爱。次年,台湾电视连续剧《晶晶》找到她演唱同名主题曲。凭着《晶晶》这首歌,出了好几张唱片的邓丽君才得以在台湾走红,有了自己的成名曲。

1969年,邓丽君演唱电视剧《晶晶》的同名主题曲。

歌女

不过,相比于在台湾走红,另一件事更为重要:1969年,邓丽君开始去香港发展。

那年12月27日,邓丽君首次在香港登台。当时香港工展会举行慈善义卖,明星通过拍卖物品筹集善款,筹集资金的多少全看明星人气。邓丽君的义卖物品是白花油,却筹到了5100元港币,是当天筹款最多的明星。16岁的邓丽君也因此当选为工展会史上年纪最小的“慈善皇后”。

1970年,邓丽君参加香港工展会“慈善皇后”加冕典礼。

这成为邓丽君人气的初步证明。“当时香港经济已经开始起飞,她能在香港赢得掌声,更能说明她经得起市场的考验,这为她后来去东南亚地区和日本发展奠定了基础。”香港大学中文学院教授朱耀伟告诉《环球人物》记者。

国际化的香港成为邓丽君国际化道路的起点,作词人林煌坤的回忆也印证了这个说法。他在书中写道,看到邓丽君在中国香港、新加坡等地的成功演出,1971年,丽风唱片公司的老板黄连振与邓丽君签下合约,并告诉她:台湾歌坛目前人才济济,你想要在台湾争得一席之地可谓困难重重,但如果我帮你独霸一方,再红回台湾,那就事半功倍了。

签约丽风唱片后,邓丽君演唱了《风从哪里来》《我怎能离开你》《海韵》等多首电影主题曲。据邓丽君的启蒙老师左宏元回忆,1972年,琼瑶的小说《彩云飞》被改编后搬上荧幕,当时左宏元推荐邓丽君演唱片中插曲,琼瑶不同意,认为邓丽君太年轻,无法表现歌词深意。最终左宏元说服了琼瑶,开启了二人合作的缘分。

朱耀伟出生于1965年,他对邓丽君最初的印象即来源于此。在琼瑶小说、言情文艺片风靡香港的日子里,邓丽君的歌声也唱进了很多香港人的心中。

直到现在,朱耀伟还记得邓丽君演唱的《千言万语》。在电影《彩云飞》中,男主角云楼爱上了患有先天性心脏病的涵妮,涵妮以为被云楼抛弃而病发逝世。之后,云楼遇到了和涵妮长相神似的歌女小眉,小眉在歌厅里演唱的正是《千言万语》。台上光影闪烁,台下捧场子的人众多,小眉的脸上却是挥之不去的忧愁和寂寞。

《千言万语》留给朱耀伟的印象太深刻,以至于他觉得“邓丽君的歌很甜,但早期都带有一种台湾文艺片的苦情感”。他总结那时邓丽君留给香港人的印象是“神童歌女”,“神童”指唱歌天赋高,“歌女”则是漂泊的、苦涩的。

事实上,早年闯荡香港,邓丽君也是在夜总会、歌厅里跑江湖。所幸,那时正是普通话歌曲大受欢迎之时,几乎所有歌厅、夜总会都以这类歌压阵,邀请台湾歌星来当台柱子。邓丽君初到香港,便被邀请到汉宫、金宝、国际等酒楼夜总会唱歌,酬劳也是一流的。一位和邓丽君跑过场子的歌手曾回忆,当时邓丽君跑场子很凶,一天跑五六场,一场能挣到1000多元港币,相当于当年香港普通打工仔两个月的工资。1971年,18岁的邓丽君为家人在台北购入一栋别墅,用的就是自己唱歌挣的钱。

“情人”

除了“歌女”,邓丽君在香港人心目中还有一个深入人心的形象——“永远的情人”。

这固然和邓丽君在70年代演唱了大量经典情歌有关。1975年改签香港宝丽金唱片公司后,邓丽君发行了《月亮代表我的心》《甜蜜蜜》《再见!我的爱人》等多首经典情歌,“唱歌兼唱情”成为她的重要标识。值得一提的是,《月亮代表我的心》原来收录在台湾歌手陈芬兰1973年的专辑《梦乡》里,1977年经邓丽君重新演绎后才火遍了华人世界。

更重要的是,邓丽君也留下了经典的粤语情歌,直到今天依然被不断地翻唱。

粤语歌曲的流行起于1974年的《鬼马双星》《啼笑因缘》,到80年代香港乐坛完全进入粤语流行音乐时代。朱耀伟记得,“那时特别流行谭咏麟、张国荣的歌,一些年轻人会觉得听邓丽君原来的歌有点老土,认为她的歌是爸爸妈妈辈才听的”。电影《甜蜜蜜》对这一点有着敏锐的捕捉:女主人公李翘摆摊卖邓丽君的唱片,一夜暴雨,生意惨淡,唯一一个客户还是问“有没有谭咏麟的唱片”。男主人公黎小军提议卖维他奶:因为香港人都喝维他奶,卖邓丽君的唱片会暴露自己是内地人。

在这种情形下,在香港发展的歌手们纷纷改唱粤语歌,而学不来纯正粤语发音的人,只好打消在香港闯出名堂的念头。

1980年,邓丽君推出了自己的第一张粤语专辑《势不两立》。“邓丽君跟粤语歌之间有一种化学反应。她原来的形象偏古典美,推出粤语歌后,她的形象变得更时尚更现代,这让当时的年轻人很受用。”朱耀伟是粤语歌歌迷,特别喜欢《势不两立》专辑里那首《忘记他》。《忘记他》的词曲人黄霑曾回忆,这首歌原由关菊英演唱,因邓丽君急着出粤语专辑,便改由她来演唱,她一唱就成了时代金曲。“黄霑的情感表达很急切、很私人,但邓丽君唱得那么痴情,好像歌里的故事也没有那么‘狗血’了。”朱耀伟说。

1980年,邓丽君推出第一张粤语专辑《势不两立》。

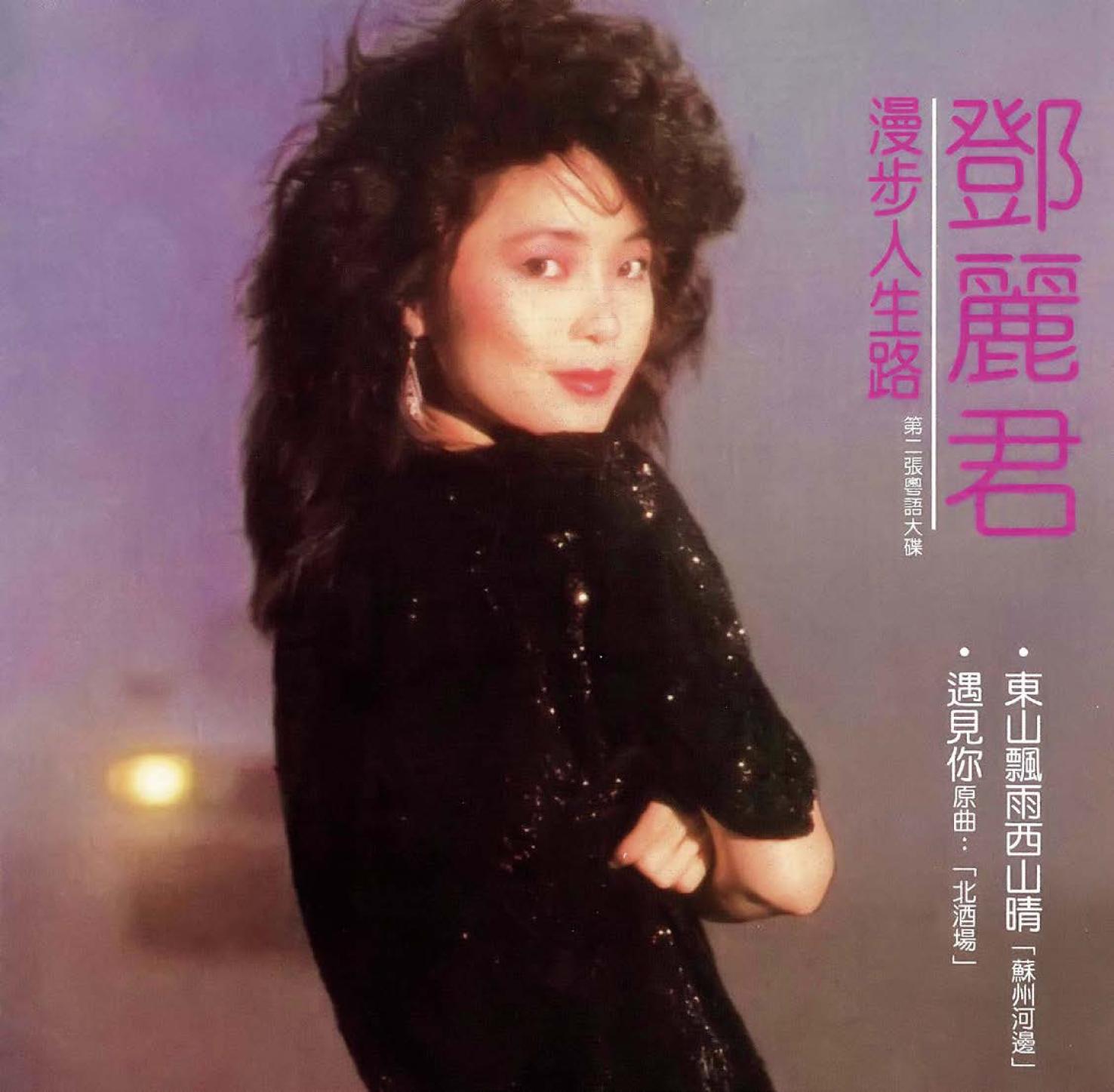

3年后,邓丽君推出第二张粤语专辑《漫步人生路》,其同名主打曲又一次大爆。这首歌是邓丽君人生中少有的励志歌曲,在朱耀伟看来,少年心事最爱听的是情歌,它却跟年轻人谈人生讲哲理,本身并不讨喜,“但邓丽君唱,大家就听得进去”。

1983年,邓丽君推出第二张粤语专辑《漫步人生路》。

作为华语乐坛的超级巨星,邓丽君彰显出的语言天分令人赞叹。当时,全世界的华人圈都在依葫芦画瓢,标着拼音学唱“漏中尅亏,亦八怕梢磨林(路纵崎岖,亦不怕受磨炼)”。一次采访中,主持人用粤语问她:你怎么粤语讲得这么好,有没有专人教过?而立之年的邓丽君腼腆地笑着,用标准的粤语回答,自己讲得“一般般”“慢慢同朋友聊天学的”。邓丽君的好友、歌手吴静娴曾回忆,早在1970年,她们一起到香港,当时邓丽君去了不到一个月,就私下学粤语作自我介绍,“我是台湾来的邓丽君小姐,广东话我会讲不会听”,她那可爱的坦率引得台下一片掌声。

邓丽君爱唱歌、会唱歌,也懂得怎么努力赢得市场的欢迎。生长于经济窘迫的眷村之中,自小为家庭付出,她很早就有了自己的主意。和邓丽君交好的香港记者周章龙回忆,一次,邓丽君请他们到香港仔吃海鲜,他们无忧无虑地玩得很开心,她却吃得很简单,只是吃点稀饭。林煌坤则记得,邓丽君化妆前,会告诉化妆师昨天的饮食与睡眠、心情、当下的皮肤状态等,“希望化妆师给她什么样的容貌,好让她在舞台上能够显得更靓丽动人”。

市场也确实给了她热烈的反馈,最能说明这一点的是她1983年在香港红磡体育馆(以下简称红馆)的演唱会。那年4月,红馆正式启用,“四面台”座位超过1.25万个。当时香港流传着一句话,“你红不红,最大的标准是,你能不能在红馆开演唱会、能开多少场”。而当年年底,邓丽君举办出道15周年巡回演唱会,首站就选在了红馆,且连开6场,场场满座,刷新了当时华语演唱会观众人数及票房的最高纪录。

“70年代从台湾来香港发展的歌手几乎只剩下了邓丽君,这足以说明她在香港人心目中的独特地位。”朱耀伟说。

2023年4月23日,朱耀伟在香港邓丽君歌迷会留影。

1995年,邓丽君的突然逝世让香港人震动。电影《甜蜜蜜》的编剧岸西回忆,一开始影片用的不是邓丽君的歌曲,只是想创作一部两个内地人在香港遇见的爱情故事,后来想剧本的途中,“在的士上听到收音机里说邓丽君得哮喘去世,觉得很突然、很怕、很诧异,这个时刻就想可以将她的故事融进去”。

《甜蜜蜜》的片尾,李翘走在纽约街头,街边电视正在播放邓丽君在泰国逝世的消息,她怅然若失,呆立许久,一扭头却看到了久别的黎小军。邓丽君的歌声在这时响起,像一架情感的桥梁,让两个相爱的人在异乡通向彼此。而在现实中,这也正是邓丽君歌声真正的魅力——它打破隔阂,跨越时空,构成所有华人共同的情感记忆,与许多人的人生时刻紧密结合。这首《甜蜜蜜》亦成为那位永远带着甜美笑容的“歌迷小姐”的最佳注脚:

“甜蜜蜜,

你笑得甜蜜蜜,

好像花儿开在春风里,

开在春风里。

在哪里,

在哪里见过你,

你的笑容这样熟悉,

我一时想不起,

啊,在梦里……”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧邓丽君,《歌迷小姐》,《漫步人生路》