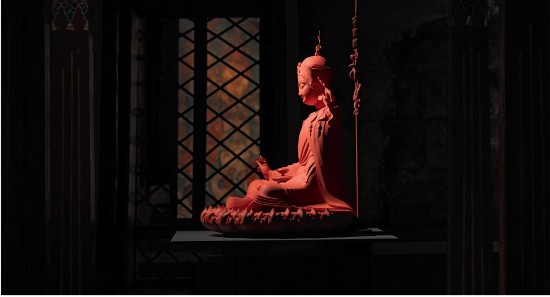

2023年,西藏吉本岗艺术中学举办佛造像艺术家蒋晟个展——“蒋晟:八万四千年”。

西藏是一块美丽而神秘的土地。唐卡、藏香、挂毯、金刚铃、牦牛绒围巾……这些名目繁多的藏式风情手工艺品越来越受到国内外消费者的喜爱。

市场的培育和回暖,源于西藏对文创产业的高度重视。作为西藏自治区举全区之力打造的区域公用品牌,地球第三极担当西藏地区文创产业发展的先行者。地球第三极的引领和赋能,让古老的雪域高原出现了一家家恢复和打造传统手工艺的合作社。拉萨、日喀则两大城市里,从旅游伴手礼到潮流小物件,消费需求推动着文创设计产业的萌发和成长。

随着国潮、藏潮的日渐兴盛,已有越来越多的高水平人才回流西藏,方堃、卓玛就是其中的优秀代表。在广袤的雪域高原,这些回流西藏的高水平人才,果敢弄潮,从艺追梦,不断满足自己和人民群众对美好生活的向往,让古老的藏文化“活”了起来。

方堃:追寻心中的醍醐

眼前的小伙子敦敦实实,谈吐敏捷,思路清晰,儒雅大方。他就是在西藏文创界赫赫有名的方堃,也是西藏艺术和文创品牌“醍醐”的创始人之一。“佛经中强调,人生需要不断修习、精进,才能悟道。这相当于牛奶需要不断提炼,才能取得精华。”方堃解释了“醍醐”品牌的由来。

方堃的老家在甘肃甘南藏族自治州。他的父亲是藏族,妈妈是汉族,方堃是民族团结进步、和睦友爱的硕果。从小在传统藏文化的熏陶中长大,方堃特别喜欢藏文化。在北京大学新闻与传播学院学习期间,他先后完成了北京大学与瑞典隆德大学联合国际法硕士项目、中国人民大学历史与社会高等研究硕士生项目。硕士毕业后,方堃进入全国政协,担任外事首长工作助理,负责周边国家议会外交、公共外交及涉藏事务政策研究。

“工作期间,我发现国外对藏文化感兴趣的人越来越多,外界对藏文化充满了好奇和喜爱。”方堃说,“可是,我也遇到了新问题,有著名的学者问我,藏文化除了博物馆中的佛像、老唐卡外,还有什么?当代文化是什么?在新的时代,藏文化有没有新的发展和变化?”

方堃觉得,这可能是人们对西藏最大的误区之一。从那时候开始,方堃就想用国际化的语言和现代的方法来传播藏文化。家里人得知方堃要辞去公职,专门传播藏文化,纷纷表示反对。但为了寻找心中的醍醐,方堃还是果断离开了北京。方堃、盛立宇、张俊彦,这三个合伙人于2013年来到拉萨,创办了“醍醐”品牌。

“其实,藏文化应该有两条轴线,一个历史脉络,藏文化有辉煌的历史,这些在佛教的殿堂里和浓厚的宗教文化中可以看到,时至今日也有了新的发展;一个是大众的藏文化,大众和民间的文化形态应该更加丰富,许多年轻人对藏文化的发展有了新的传承,出现了新的变化。”方堃说。

醍醐创办之初,就专注于讲好西藏故事。西藏有好的文化和载体,但讲不出来,存在表达落差。于是,醍醐通过国际关系、艺术策展等多种方式,介入藏文化传播。先后在上海、拉萨创办了醍醐艺术中心,策划不同主题的空间展览,再通过展览售卖,让一些艺术作品进入收藏领域。

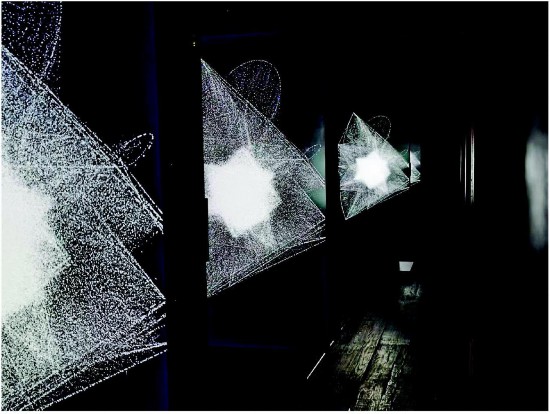

上海醍醐艺术中心展览现场。

从2015年至今,醍醐已经举办了50多场有关藏文化与艺术的各类展览、活动和讲座。这些艺术展包括当代藏文化艺术展、2015“佛化万相”台北大展、2018年首届“Art Lhasa艺术拉萨”展览等等。让人难以忘记的是2019年在成都九龙仓举办的史上最大规模西藏当代艺术展,先后有20万人参观。

这些展览引起了轰动效应,让外界充分认识、了解了西藏的文化。社会给予了高度评价。

拉萨老城区核心地带——大昭寺与小昭寺的正中间,也是布达拉宫和木如寺的正中间,有一栋建于清代、隐藏于市的坛城建筑吉崩岗拉康。这便是许多人“打飞的”去拉萨也要看的美术馆——吉本岗艺术中心。吉本岗之名源于“吉崩岗”,意为“十万宗喀巴圣所”。18世纪前后,这里曾伫立五层白塔,塔内藏有十万尊宗喀巴大师擦擦,塔顶往下四个方向都用悬挂着铃铛的铁链连接,每当起风时,铃声随之回荡,整个拉萨都能听到。

拉萨吉本岗艺术中心展览现场。

从2018年开始,醍醐参与吉崩岗拉康的改造,在拉萨城关区政府部门的支持下,筹备打造西藏首个古建筑保护性改造而成的文化艺术空间。2021年7月25日,吉本岗艺术中心正式揭幕。许多有关藏文化的展览接连不断地在这个800多平方米的美术馆展出,成为拉萨一道独有的当代艺术风景。2023年,“地球第三极”与吉本岗艺术中心达成合作,携手来自厦门的驻藏艺术家蒋晟,通过艺术展览、公开课、研学等系列活动,表达“地球第三极”对传承非遗文化、弘扬艺术经典的品牌职责和使命。作为地球第三极优选标准平台文化创意企业之一,醍醐积极参加“地球第三极”品牌的各种活动,拓宽了优质藏文化创意产品的销售渠道。

走在古老的拉萨八廓街上,人们的目光总能被一个名叫“醍醐”的品牌所吸引。在八廓街,醍醐设立了3家“来自喜马拉雅的礼物”门店。醍醐艺术文化空间遍及拉萨、上海、深圳等地。这是醍醐走进大众,开展藏文化创意的成果。醍醐用当代的视角、新颖的文化创意,对传统文化进行深入解读,不仅让看到的人们纷纷驻足,更为醍醐赢得了诸多荣誉:成为西藏文化产业示范基地、连续4年蝉联西藏旅游商品大赛金奖。

对于如何搞好文创,方堃有自己独特的见解。醍醐的文创设计师来自韩国、英国、美国、法国以及国内一些城市,服务于三个方向:一是满足普通游客的需要,以青年游客为主;二是为大机构服务,比如上海的银行、北京大学等;三是为西藏文创提供解决方案,尤其关注县级文创方案。

一手打造展览品牌,一手创新文创商业,醍醐已成为用当代语言表达传统藏文化艺术的桥梁和平台。方堃也从一个藏文化发展的忧虑者,转变成了一个藏文化传播的行动者。“我经常碰到一些朋友,他们对当下如何保护和传承传统文化有很多忧虑和担心。其实,心动不如行动!行动起来,用自己最好的方法,让传统文化焕发新生,让所有人的日常生活融入传统文化元素,这才是保护传统文化最有效、最持久的一条路径。”方堃说。

基于自醍醐品牌创立以来在藏文化传播方面所作的创新,方堃当选为中国西藏文化保护与发展协会理事。他还担任了北京大学西藏校友会会长、西藏北京商会常务副会长兼秘书长等职。方堃的成功,影响、带动了更多人一同参与藏文化的当代传播。

卓玛:让手工艺品放异彩

如果说醍醐是从艺术到市场,那么卓番林则是把分散在各地的手艺人整合起来,共同生产,开拓市场,传播藏文化。在藏语中,“卓番林”的意思是“利于大众,利于众生”。

“早在2003年的时候,拉萨就有卓番林这个品牌了,他们的手工艺文创产品一度依赖国际市场,后来越来越难做了。”西藏他喜管理咨询有限责任公司(以下简称:他喜)的阿确说。

创立他喜的年轻姑娘卓玛在给卓番林一个股东的公司做内部管理咨询时,得知那位股东有意对外转让卓番林的股份。毕业于北京大学法学系、对藏文化颇有情感的卓玛看到了振兴藏族手工艺品的机会。于是,卓玛果断接手了卓番林。

接手卓番林后,卓玛一直强调,品牌会有一些创新,但主体一定是做西藏民族手工艺品。

西藏自治区非物质文化遗产——旺垫仲丝卡垫。

充满藏文化特色的卓番林祥龙玩偶。

卓番林的创新主要是渠道创新和设计创新。渠道方面,由“佳诚”负责。这个名字看似汉语,实际是藏语音译,意为“一百个乡村”。以卓番林为龙头,致力于开发、销售优质纯正的藏族手工艺品,在传承和发展藏族传统手工文化的同时,为西藏手工艺人增收致富提供平台和机会。设计方面,卓番林的几位对藏文化和市场颇有研究的设计师则负责提供设计思路和产品样式,追赶市场的脚步。

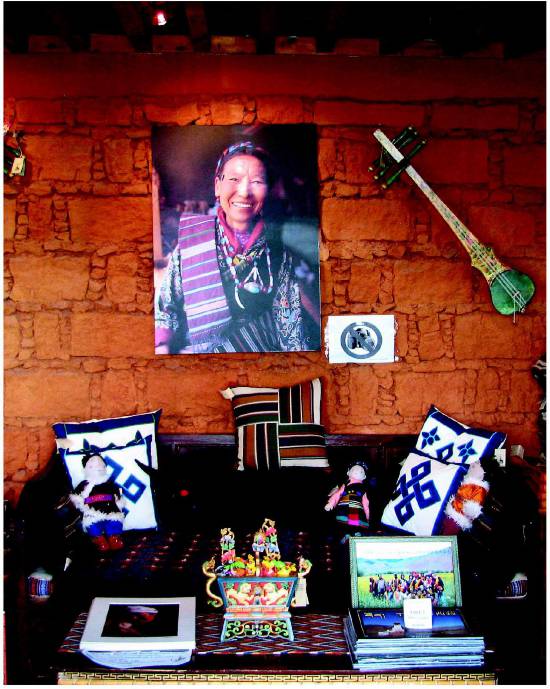

位于拉萨老城区恰彩岗古建大院内的卓番林店铺,一楼分为皮具区、玩偶区、服装区和藏毯区,俊巴渔村制作的皮具、拉萨小巷中制作的布偶、白朗县农民编织的粗朴藏毯……西藏各地出产的纯正日用手工艺品,在这里几乎都能找到。店内墙壁上,悬挂着这些精美艺术品制作者的大幅照片,有后藏大叔穿着沾满灰尘的裤子,胳膊下夹着自己编织的厚藏毯;有藏族青年身着羊皮袄,不加修饰地捧着手工制作的乐器;等等。

店铺的二楼,展示着纺线架、织布架、缝纫机等工具,可以观摩手工艺者是如何利用自己娴熟的技艺制作产品的。“消费者体验手工艺品制作过程,更能体会到西藏传统手工艺故事、情节和魅力,从而产生更多的兴趣。”卓玛说。

位于拉萨市八廊街的卓番林手工业发展中心。

卓番林的产品以自主原创、本土制作、精美素雅为特色和亮点,吸引了很多对此感兴趣的人,建立了一定的市场,形成了一套成型的模式。这套模式包括:发现合适的手工艺者;探讨工艺问题,提供技术、设计、市场等;改良现有产品,做出新颖设计;组织培训,提供贷款,扩大规模;确认产品合格后,正式下放订单,投放市场。

卓番林加入了“地球第三极”优选标准平台,积极参加“地球第三极”品牌的各类线上线下活动,吸引了一批又一批消费者购买卓番林的藏文化手工艺产品。“是地球第三极这个区域品牌,拓宽了我们的销售渠道,让我们做藏文化创意产品更有信心了。”卓玛说。

2009年7月,卓玛在日喀则市白朗县洛江镇发现,这里有个彭果村,村里有个叫曲珍的姑娘,会编藏式卡垫、挂毯、线麻、氆氇、沙发坐垫、靠背等物件,有一些特色。简单、原始的编织,规模不大,效益也有限。卓玛回拉萨后,向政府相关部门反映情况,争取到了政府的专项资金,组织彭果村及周边女性进行了两期培训。留守在家的女性积极参加,曲珍也是其中一员。因聪明能干,曲珍成立了白朗县和气四瑞传统藏垫农民专业合作社,采用“农牧区分散生产+企业统一收购和销售”的模式,组织生产和销售。这种与编织人员签订制销合同、实行订单经销的模式,既解决了产销问题,又保证了编织人员的经济收益,实现了贫困群众在家就能纺织,不出家门就能脱贫致富。

彭果村以南的旺丹乡,村民们制作藏毯已有1000多年。10多年前,卓番林就与这里的藏毯手工艺者建立了合作关系。现在,每年的订单达几百张,价值数十万元。“旺丹乡的女性手工艺者们利用当地最好的羊毛和天然的植物染料,细心参与编织前的梳毛、染色及拧线等;男性手工艺者利用足够的手臂和手腕的力道,编织出结实的藏毯,经久耐用。部分手工艺人还被列入了不同级别的非遗传承人。”卓玛说。

距离拉萨40公里外的曲水县俊巴村,曾经是整个西藏唯一以打鱼为生的村落。“俊巴”在藏语里的意思为“捕手”或“捕鱼者”。为什么是唯一呢?因为在藏族人传统的信仰中,鱼是不可以食用的,而俊巴村所在地为雅鲁藏布江与拉萨河交汇处,三面环山,一面是水,耕地稀少,交通闭塞,打鱼曾经是村民们唯一的生存方式。如今,仅仅依靠打鱼早已无法满足村民们增收致富的需要,村民们在政府的引导下,改变思路,利用曾经制作牛皮船的手工技艺,制作传统民族风格的皮具和工艺品,广受当地藏民和游客朋友的喜爱。

俊巴村的次仁三兄弟长期从事皮具生产,但规模不大。卓玛与同事们来到俊巴村,总结、交流、提升次仁三兄弟的皮具手工艺,办起了培训班,村民们纷纷踊跃参加。次仁当上了西藏非物质文化遗产的传承人。作坊里不只有次仁的家人,还有村里的贫困青年和社会待业青年、孤儿、残疾青年等。生产的皮具有背包、挎包、糌粑袋、茶叶袋、藏药袋以及电脑包等,还有琳琅满目的装饰品,如缩小版的藏戏面具、牛皮筏子等等,全部都是浓浓的藏式民族风情。尤其是缩小版的牛皮筏子,凡是到俊巴村旅游的客人了解到当地传统的打鱼文化后,都会带走几只小巧、便携的牛皮船作纪念。现在,旅游业和皮具业已成为俊巴村的主导产业。

把作坊发展成为一个个成熟的供货方,其工艺、质量和工期都得到了保证,卓番林也得到了成长。一件件手工艺品,走出了西藏,走进大众的生活,也将丰富的藏文化传向了四方。卓番林自主研发的木器托盘、玩偶系列等,先后获得联合国教科文组织和中国工艺美术协会颁发的杰出手工艺产品奖。

首家“醍醐·来自喜马拉雅的礼物”门店。

成就了别人,也成就了自己。卓玛与她的卓番林就像那美丽的格桑花,挺立在雪域高原,从不退缩,绽放出迷人的光彩。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸西藏,藏文化

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错