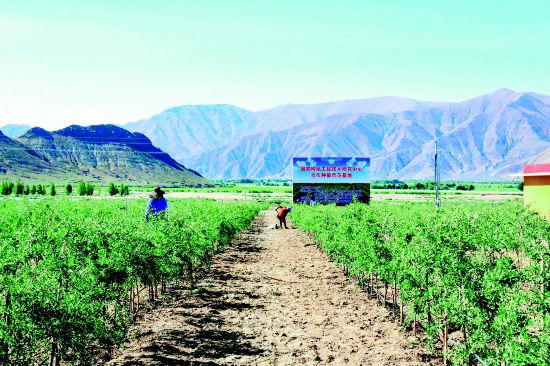

日喀则村民在万亩枸杞生态园采摘枸杞。

枸杞,有一个好听的英文名字Chinese wolf-berry(中国雪果)。鲜红的枸杞,怎么能和“雪”联系到一起呢?

如果来到雪域高原上的日喀则白朗县,这个疑问很容易就能得到解答。秋高气爽的时节,笔者从日喀则火车站下车后,一路驱车来到万亩枸杞生态园。沿途中,远远望去处处是荒凉的沟壑和高山。随着路途越来越远,人烟越来越稀少,笔者内心的疑问也越来越多:正所谓“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”,驰名全国的宁夏枸杞,能在这片遥远的雪域高原上、在这样的荒芜环境中丰收吗?

“以前,我们就是在这样的环境中建起来的。”在途经一处颇为荒凉的沟壑时,西藏万亩枸杞产业股份有限公司副董事长罗勇说。他介绍完后,一种身临其境、肉眼可见的震撼感更加强烈。

当汽车到达目的地,一大片绿色马上映入眼帘。走进这片1.5万亩的枸杞园,俯身看每一棵枸杞树,一颗颗鲜红的果子像红辣椒一样耀眼。摘下一颗,就可以品尝到那份只属于高原的甘甜。紧接着,一颗颗晒干的枸杞入口,口感和新疆葡萄干一样好。

笔者的好奇心越来越浓烈,和罗勇详细交流后,才深入了解万亩枸杞生态园那段看似平凡,却波澜壮阔的历史。

位于西藏自治区日喀则市的万亩枸杞生态园。

开荒拓土

作为雅鲁藏布江中游最大的支流,年楚河本来孕育了肥沃土地、丰美物产。不过,当河流经过白朗县,却在嘎东镇造就了一个巨大的冲积扇。流域两岸,纵横的沟壑中都是砂石荒滩,几乎所有的植物都不适合在这样贫瘠的土地上存活。所以,在“西藏粮仓”日喀则,白朗县嘎东镇就成了特殊的存在,土地条件很不乐观,严重制约了经济发展。

就是笔者脚下的这片庄园,在2016年12月之前,还是一片无比荒无人烟的戈壁,直到一辆辆挖掘机浩浩荡荡地开进了这里。西藏万亩枸杞产业股份有限公司董事长曾令静记得,当他第一次来到这里时,被眼前的景象震惊了。光秃秃的大戈壁上,处处都是砾石和粗砂粒,地上除了偶见骆驼草、红柳等耐旱植物外,几乎寸草不生。

枸杞是一种耐旱、耐盐碱的经济作物。但在这样的环境里,存活是不可能的。于是他们下决心,改变这里的生态,他们先用大型设备将这里的坑坑洼洼归置平整,然后又花大力气将地上的砂石土全部翻耕。一万多亩范围内,从地表至地下一米的土壤,要全部挖开,中间的巨大石块要捡出来扔掉。最后就是到远处的河滩中挖运适宜耕种的种植土过来。

2017年4月,土地平整和换土大致完成后,曾令静又和员工一道下苗种植。今天,昔日的砂石荒地已经成为一眼望不到尽头的绿色海洋。这样的努力创造了一项纪录,万亩枸杞生态园成了世界海拔最高的规模化有机枸杞种植基地。

得天独厚的环境

条件这么艰苦,为何非要坚持在西藏这片土地上种植枸杞呢?

曾令静曾在西藏军区后勤部门服役,20多年前退伍后留在藏区从事农业项目研发。在这里待得越久,他就越意识到这里海拔高、日照强、昼夜温差大等自然条件得天独厚。当他试种过牧草、水果等一系列经济作物后,发现喜光、耐旱、耐盐碱地的枸杞特别适合在西藏种植。

宁夏农林科学院枸杞科学研究所所长、国家枸杞工程技术研究中心主任曹有龙带领团队在白朗县做过一个枸杞种植项目,发现“宁农杞7号”具有极强的抗病性和环境适应能力,经过对比最适合在高原环境下种植,苗木成活率达到了80%以上。在其他地区,枸杞一般在温室中生长,但在西藏,可以直接在户外大规模种植。这里的枸杞成熟后,往往比别的地区颗粒大、肉质肥厚而籽少,且含糖量高。

由于高原地区紫外线强烈,病虫害较少,所以枸杞很少使用农药,通常使用纯有机肥料。这也是高原地区种植枸杞的另一大优势。

从公司的产品可以看出,万亩枸杞生态园主要种植的是红枸杞,而不是藏区特色的黑枸杞。曾令静认为,黑枸杞虽然很有特色,但单从存活率、挂果率等因素上看,不如红枸杞。此外,红枸杞在产、供、销等方面有着成熟稳定的保障。如今,由于需要辛勤的探索和劳动,在高原上如此大规模种植枸杞的,西藏仅此一家。

造福一方的工程

站在万亩枸杞生态园中,能够时不时地发现穿梭其间的野兔。枸杞花盛开时,还有不少蜂农赶过来,营造出一片蜂群遍野、生机勃勃的花海。

当初,制约万亩枸杞生态园发展的另一大因素是灌溉。很难想象,如今水草丰美的生态园,当初竟是一片干旱贫瘠的土地。穿梭在田间,可以看到每棵树下都有一条黑色的输水管,每半米就有一个小小的出水孔,精准地将水送到树苗的根部。这是从以色列引进的世界上最先进的节能滴灌技术。西藏每年的六到八月份是雨季,此时不用灌溉大量的水。而到了春冬季节,就要每半个月进行一次灌溉。在浇水的同时,滴灌还能进行液体施肥,节约了大量的人工成本。

在生态园,还有一座3万立方米的蓄水池,既可以起到灌溉蓄水的作用,又能起到潮湿环境的作用,滋润了周围的植被。这里还将建成小木屋,供游客休闲度假。

一座生态园的建成,为白朗县全面带来了经济效益、生态效益和社会效益。经过几年的标准化种植,一期3000亩枸杞丰产期每亩可产茶叶1千克、枸杞鲜果200千克,鲜果一部分用于制干,一部分用于深加工,生产枸杞酵素等高附加值产品,经济总收入1.2亿元,年利润总额在3000万元以上。当年的荒漠化土地旧貌换新颜,植被覆盖率大大提高,有效遏制了当地生态环境的恶性循环,达到了绿化环境、防风固沙、减少水土流失、改善区域气候、保护地球第三极生态环境的最佳效果。

每一年的丰收季节,都能看到在生态园中辛勤劳动的村民。由于枸杞产业是劳动密集型产业,在种植、管护等环节劳务用工需求量巨大,项目运行长期用工80—150人,每年季节性临时用工4万人次左右。其中,每人次收入都不低于150元/天,仅此一项就可为当地农牧民带来约600万元/年的劳动收入。

村民为枸杞树苗摘芯、抹芽。

丰收过后,村民们排队领取工资。

今后,每个来到日喀则的游客都可以在距离市区21公里处找到一大片郁郁葱葱的枸杞园,曾令静计划将这里打造成名副其实的“日喀则后花园”。特别是8月时节,当枸杞挂果,鲜花绽放,四面八方的游客徜徉其间,一定会沉醉在这片充满魅力的红色海洋。而一颗颗饱满的“喜马拉雅雪果”也将翻山越岭,将雪域高原上的红色果实送到千家万户。

2021年,西藏万亩枸杞产业股份有限公司加入地球第三极品牌行业协会,其集农特产品种植、加工研发、生态观光、藏地文化休闲娱乐为一体,且高度发达的产业规模化、现代化和市场化,为地球第三极品牌行业协会的全体成员带来耳目一新的发展思路。“地球第三极”也持续发挥好区域公共品牌的作用,为企业赋能。几年下来,西藏万亩枸杞产业股份有限公司发展思路更广了,销路更多了,企业的发展前途更加光明了。

放眼望去,“地球第三极”为消费者带去的鲜美还远不止喜马拉雅雪果。岗巴羊肉演绎了日喀则的招牌美味;那曲400万年未曾杂交、血统纯正、常年在高原高强度活动的牦牛,已经有了“肉牛之冠”的美誉;经过90天蓄力生长、在高原河谷中经历2500个小时日光浴的朗县辣椒将辛辣和热烈送到千家万户;在海拔2800米以上的亚东河畅游,享受极净水质、克服寒冷的亚东鲑鱼,已经成为亚东县新晋顶流,鲜名远扬……我们有理由相信,在“地球第三极”的持续赋能下,这片雪域高原将会有越来越多的新鲜美味触手可及。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸枸杞

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错