1997年,美国华裔作家张纯如出版书籍《南京浩劫:被遗忘的大屠杀》,震动世界。英语世界的人们了解到了侵华日军在南京犯下的残忍暴行。

对于这位生于美国、长于美国的华裔青年来说,发生在遥远故土的暴行自童年起就“一直深藏于心”。

张纯如自幼就听父亲讲述儿时亲历战争的故事,那些惨痛的讲述成为她日后探索南京大屠杀真相的动机。

而父亲张绍进秉持理想主义的人生追求,也成为张纯如伸张正义的精神力量。她曾说,“我的父亲是我的榜样。”

美国加州时间2025年1月25日清晨,张绍进在家中去世,享年88岁。据悉,去世后,他被埋葬在张纯如身旁,回到他引以为傲的女儿身边。

▎生于战火纷飞的年代

1937年,张绍进出生于江苏宿迁。那一年,日本帝国主义悍然发动全面侵华战争,中华大地陷入战火摧残。

日军铁蹄肆意践踏,在南京大屠杀发生前,还不满一岁的张绍进随父母撤离至重庆,在那里度过了整个童年。

跳房子、滚铁环、放风筝、打弹珠……那时的张绍进经常在家附近与小伙伴玩游戏。但生逢战争年代,小小年纪的张绍进也感受到战争的残酷。

小学时,张绍进的老师和父母曾给他讲述过日本侵占南京时的惨状,这段历史深深刻在他的记忆里。他也在为人父后,将这段记忆讲给自己的孩子听。

年幼的张绍进也亲眼见过被轰炸的惨状。

那时,日军连年对重庆展开空袭。张绍进一家住在郊区,每当日本军机来袭,防空警报拉响,他就在母亲的带领下躲进家附近的一座天然溶洞,等到警报解除才能离开。

直至日本投降的消息传来,人群欢呼,鞭炮响了一整夜。第二天,张绍进看到重庆的报纸上写满了这个振奋人心的好消息。

2015年,抗日战争胜利70周年,78岁的张绍进再返重庆。曾经为他提供庇护的溶洞已被开发成名为仙女洞的旅游景点,站在故土上,他用重庆话说:“重庆是我人生记忆开始的地方。”

▎理想主义的科学家

抗战胜利后,张绍进开启了学术之路。

1951年,张绍进随母亲到中国台湾,随后以联考甲组第一名的成绩进入中国台湾大学物理系,后考入台湾清华大学研究所攻读硕士学位。

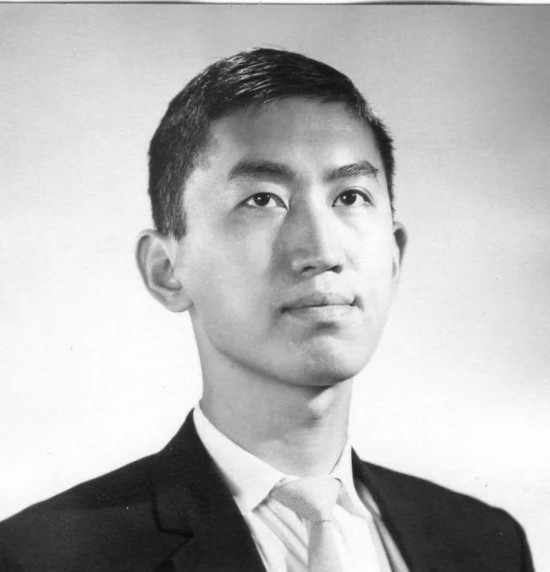

青年时期的张绍进。图源:美国南京学会

获得物理硕士学位后,1962年,张绍进获得哈佛大学奖学金赴美深造,师从诺贝尔物理学奖得主朱利安·施温格(Julian Schwinger)。

1967年,张绍进获得博士学位,进入普林斯顿高等研究院开展高能理论物理研究。两年后,他进入伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校物理系任教。在那里,他从教30年,直至1999年退休。

学术之路上的张绍进保持着对物理学与物理教育的纯粹热爱。

张绍进退休时,女儿张纯如写下文字称:“我的父亲也是我的榜样。他或许是我见过的最理想主义的人——如今世上,像他这样只是为追求知识而非个人企图的人已极为少见……金钱、权力、社会地位——所有这些对他来说都毫无意义,只要能安静地享受智识生活,做他最喜欢的两件事——研究物理学和教育年轻人——他就满足了。”

诚如张纯如所述,在学术上,张绍进发表了近百篇论文,主要集中于高能粒子理论物理领域。其著作《Introduction to Quantum Field Theory(量子场论简介)》是物理学领域的重要教材。

作为教师,他治学严谨,敬业精神获得广泛尊敬。他屡次获伊利诺伊大学物理系最佳教师奖,曾任美国物理学会会员,获中国台湾大学物理系杰出校友奖,是全球高能物理领域的关键人物之一。

▎始终为女儿骄傲

1964年,张绍进与同在哈佛大学攻读生物化学专业博士的张盈盈结婚。1968年3月,他们的第一个孩子出生,两人为这个女儿取名“纯如”,象征着纯真、如真。

张纯如出生2年后,她的弟弟张纯恺也出生了。为了让孩子们学好中文,张绍进与张盈盈在家中只讲中文。

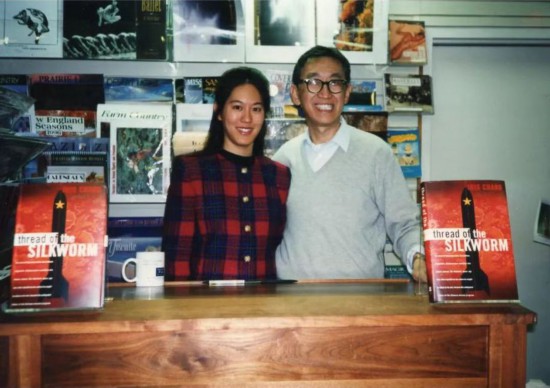

张绍进一家。图源网络

1973年,张绍进进入欧洲核子研究组织(CERN)工作数月。当时,张盈盈与孩子们也随他前往欧洲,游览了伦敦、巴黎等著名城市。在欧洲期间,为保证学业,张纯如还在日内瓦读过学前班。

张纯如幼年时就对“寻根”自己的华裔身份十分有兴趣。张绍进曾说:“纯如小时候常常问我们,你们在我这年纪的时候在干嘛?”于是,他便将儿时抗战逃难的经历将给女儿。

“在我的孩童时代,我的父母就和我说了南京大屠杀。他们说日军的屠杀非常残忍,南京血流成河。当时听了,我很难去想象那个场景,我很想知道更多相关事迹。”张纯如曾在采访中回忆道。

张纯如初中时用中文写的日记手稿。吴侃 摄

大学时期,原本读计算机和数学专业的张纯如想要转专业到新闻系。出身理科的父母非但没有反对,反而很支持。转到新闻系后,张纯如用仅1年的时间就修完了所有专业课程,按时毕业。

在学校时,张纯如就拿到《新闻周刊》的实习机会,随后又在《芝加哥论坛报》、美联社做过记者,也为《纽约时报》写作稿件。

1994年,张绍进与张盈盈接到女儿的电话,当时已经转型为作家的张纯如表示,决心要写一本关于南京大屠杀的书。两人听到后非常支持,鼓励她去寻找、讲述南京大屠杀的真相。

为此,张纯如飞赴北京、上海、南京收集史料,做调查。这期间,张绍进和张盈盈耐心陪着女儿,仔细读她寄来的信,给她建议,也为她日渐消瘦的身体担心。

《南京暴行:被遗忘的大屠杀》成稿后,张绍进夫妇比张纯如还高兴,他们知道女儿付出了多少心血,于是把这本书看作自己的“亲外孙”。

张绍进与女儿张纯如合影。图源:@侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

1997年12月,《南京暴行:被遗忘的大屠杀》在美国发行,一经上市就轰动全美,曾连续10余周成为《纽约时报》畅销冠军,被哈佛大学教授威廉 柯比称为“人类史上第一本充分研究南京大屠杀的英文著作”。

“让大家知道人类在什么情形下,会做到些什么事情,大家才会有所警觉和准备。”谈及女儿这部作品,张绍进曾说,“如果不把这些事情写出来,我们下一代不知道的话,这种事情将来有可能再发生。”

至于写出这部作品的女儿,张绍进曾在纪念活动中说:“直到现在,我们也为她骄傲。”

接过女儿的接力棒

《南京暴行:被遗忘的大屠杀》发行后,张纯如遭受了日本右翼势力的骚扰和威胁,她曾对朋友说,自己一直生活在恐惧中。

后来,张纯如不幸患上抑郁症。2004年11月9日,她在车中开枪自尽,年轻的生命终结于36岁。

失去女儿的张绍进夫妇深陷悲痛。张绍进形容,女儿去世后,他与张盈盈“第一年几乎每天只做一件事——撕日历”。

2005年,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内,张绍进、张盈盈(左)为女儿张纯如雕塑揭幕。(资料图) 中新社记者 泱波 摄

2006年,重新振作起来的张绍进与张盈盈决定做些什么,继续女儿未竟的事业。

于是在张纯如的38岁生日当天,“张纯如纪念基金会”成立了,旨在继承张纯如未尽志愿,促进西方社会对包括中国抗战在内的二战亚洲战场的了解,积极推动这段史实载入美国公立学校教科书。

张纯如基金会每年都会选送美国教师到中国亲身感受日本侵华的历史,让他们通过一个个纪念馆、遗址去了解那段惨痛的历史。

此后,张绍进与张盈盈就在忙碌中缅怀女儿。

配合基金会举办的“纪念张纯如征文比赛”、协助拍摄记录张纯如生平的电影《张纯如》和讲述南京大屠杀历史的电影《南京》、将女儿的部分遗物捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、参与南京大屠杀死难者国家公祭仪式……他们的脚步始终没有停止。

2012年,张绍进、张盈盈夫妇作《张纯如的精神》演讲。图源:@侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

2015年,在张纯如生前居住的圣荷西市,张纯如纪念公园落成,很多义工定期到公园内清洁打扫。在那里,他们经常能见到张绍进和张盈盈,或是探望志愿者,或是与志愿者一道清洁公园。

2017年4月张纯如纪念馆在江苏淮安开馆,纪念馆筹备过程中,张绍进和张盈盈提供了很多张纯如的遗物和史料。此后,他们多次返乡,不仅捐赠了大量文献资料,还赠送了许多珍贵文物。

此外,张绍进和张盈盈每年都会与美国硅谷的南京侨胞一起,悼念南京大屠杀中无辜遇难的同胞,以实际行动守护历史记忆。

在生命的最后一段时间里,张绍进的身体日渐虚弱,张盈盈和儿子在他身边,陪伴照料。

有报道称,张绍进逝世后埋葬在天堂之门(Gate of Heaven)墓园,就在女儿张纯如的身旁。

时隔20年,作为榜样的父亲,又回到了他为之骄傲的女儿身边。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸张绍进,张纯如