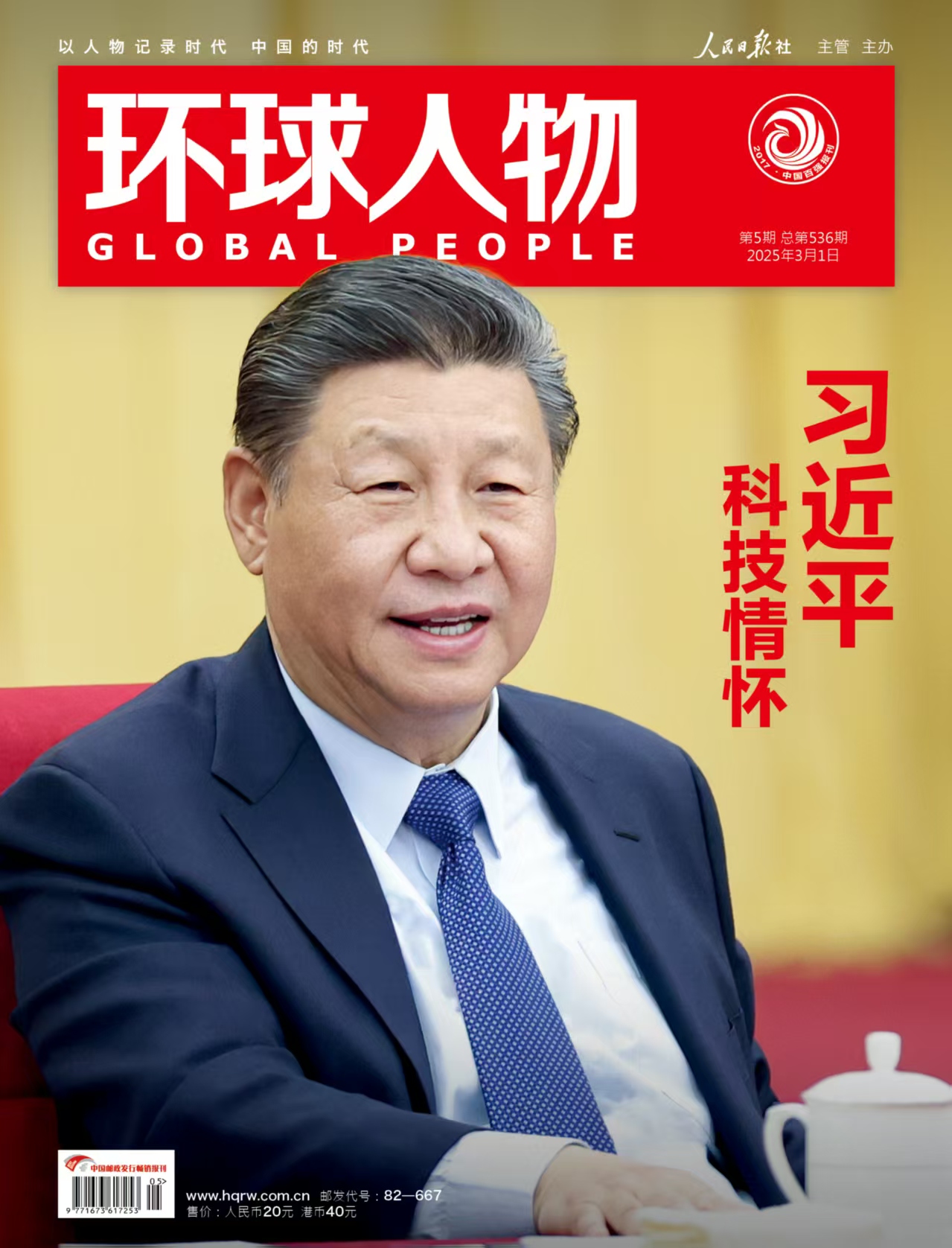

2024年6月24日,全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北京人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。

2023年的一天,在海拔超过4000米的西藏班公湖地区,夜间气温低至零下20摄氏度。强风伴着雪花打在脸上,每一下都像刀割一般疼。

上海交通大学博士生吕晨昕和队友在篝火旁交叠双手,小心护住“哪吒”航行器的电池——吕晨昕告诉《环球人物》记者,当时去西藏,是进行高原测试。

2024年,历经8年研发的“哪吒”亮相中国国际大学生创新大赛。作为全球首款能“上天下海”的跨域航行器平台,它从全球514万个项目中脱颖而出,一举夺冠。

2024年10月15日,中国国际大学生创新大赛(2024)冠军争夺赛在上海举办。来自国内外高校的6支参赛团队同台竞技。

让吕晨昕意外的是,比赛结束不到两天,他就看到了一封特别的信,落款是“习近平”。

这是习近平总书记给本次中国国际大学生创新大赛参赛学生代表的回信。信中,总书记说:“希望你们弘扬科学精神,积极投身科技创新,为促进中外科技交流、推动科技进步贡献青春力量。”

历数习近平同志写给大学生的信,“科技”这个关键词早就出现过。

那是1983年的深冬时节,河北农业大学正定籍大学生收到了时任正定县委书记习近平的来信。信中写道:“虽然‘科技热’的浪潮正在广大农村蓬勃兴起,但是心有余而力不足啊,人才更不足啊!”“农村迫切需要农大学生,农大学生同样也离不开农村。”

从摆脱贫困到科技创新,两封书信相隔41年,却都饱含着亲切的关怀和殷切的期望。

高校、科研院所、高新技术企业……对于科技人才培养,习近平总书记始终牵挂。

揭榜挂帅

科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。党的十八大以来,习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度,对人才事业发展作出一系列重要指示。

2023年5月12日上午,正在河北考察的习近平总书记来到位于石家庄的中国电科产业基础研究院。

“我原来在正定工作时,就知道这里是咱们国家科研院所里很重要的一个,久仰大名啊!”

刚一抵达,习近平总书记就同研究院的同志们亲切交流起来,这让在场的每位科技工作者都感到很温暖。

在石家庄,习近平总书记语重心长地对科技工作者说:“科技强国,离不开一个个科技尖兵、科技方阵。”

40多年前,刚到河北正定工作时,习近平同志在调研中深切感受到,人才稀缺是正定发展的一大短板。

1983年3月,几天之间,2000张大布告贴到了正定各个生产队、学校、机关、工厂门口。布告上的大字十分显眼——“正定县招揽人才的九条规定”(以下简称“人才九条”)。

利润提成触及分配制度,人才流动关乎人事体制,细粮供应突破粮食政策,“农转非”涉及户籍管理……“人才九条”的字里行间皆是破冰之举。

当时,石家庄车床附件厂工程师武宝信研发的三露(粉刺露、亮肤露、增白露)畅销全国,但他在利润分配上和厂领导产生了矛盾。看到“人才九条”,武宝信托人捎信给习近平,表示愿意到正定工作。

得知情况,习近平马上来到时任正定县县长程宝怀的办公室。

“程县长,走,咱们今天夜访武宝信!”

习近平只知道武宝信家住石家庄市谈固小区,不知道具体地址。看看手表,已经过了晚上10点,迫切想见武宝信的习近平决定试试“笨办法”:“这样吧,我从南往北喊,你们从东往西喊,今天必须找到他。”

“我正在屋里做实验,忽然听见窗户外有人大喊我的名字。”武宝信回忆起那个晚上,每一个细节都历历在目。

见面后,习近平和武宝信长谈至深夜。习近平对人才的渴望和尊重,深深打动了武宝信,他答应把新研制的爽脚粉配方无偿提供给正定。

1983年4月4日,习近平亲自主持的爽脚粉项目技术转让会在正定县招待所举行,新城铺乡的第一个引进项目就此落地。几个月后,爽脚粉试制成功。项目投产不到一年,就盈利30万元。

“就在县委门口,习书记亲手把一辆轻骑摩托车交给我。”武宝信说,那是县里给人才的重奖,当时价值1100元。

一年多里,700多封来信飞抵正定,200多名人才落户古城。1984年,正定县10项经济指标均创历史最高水平,工农业总产值达到3.8亿多元,比1980年翻了一番。

新时代新征程,人才的基础性、战略性支撑作用更加凸显。

“我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能,关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来。”习近平总书记的话掷地有声。

党的十八大以来,支撑全面创新的制度性、基础性框架基本建立:

“揭榜挂帅”“赛马制”支持科学家大胆探索;

以破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的“四唯”现象和“立新标”为突破口,为科研人员松绑、减负;

以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系正在建立,激活科技创新的“一池春水”;

…………

在习近平总书记心里,国家创新体系的大方向要抓,涉及科技人才的具体事也要管好。

“共和国勋章”获得者钟南山院士曾吐露无奈:“我有时也不得不‘站台’、拍视频!”这样的烦恼,很多科技工作者遇到过。

“决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上,花在不必要的评审评价活动上,花在形式主义、官僚主义的种种活动上!”2021年5月,在两院院士大会、中国科协十大上,习近平总书记情真意切的话语,在会场内外引发强烈共鸣。

2024年7月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,对深化人才发展体制机制改革作出部署。

以改革释放创新活力,让更多千里马竞相奔腾。

“十年树木,百年树人”

2020年9月,在一场特别的科学家座谈会上,人才问题成为焦点话题。每一位发言者都感慨万千、言辞恳切。

姚期智院士建议,打造一条完整的人才培养链,培育中国的人才造血能力。

施一公院士汇报了西湖大学的建设进展,期待那里成为尖端科技孵化器和顶尖人才培养基地。

习近平总书记时而插话,时而记录。总书记说:“我们是感同身受的!国家科技创新力的根本源泉在于人。十年树木,百年树人。”

树高叶茂,系于根深。人才培养,首先要聚焦解决基础研究人才数量不足、质量不高问题。

习近平总书记指出,要加强基础学科拔尖学生培养,在数理化生等学科建设一批基地,吸引最优秀的学生投身基础研究。

2021年5月28日,中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。

这些年,每逢周末、假期,武汉大学生命科学学院的实验室里就会出现一些青涩面孔。

2013年,中国科协、教育部联合实施“中学生英才计划”,武汉大学舒红兵院士团队成员、生命科学学院教授郑凌成为首批导师之一。

高中生们或是走进实验室,跟导师学习理论、观摩实验、操作精密仪器,或是深入珞珈山,认识校园植被,观察树冠中歌唱的小鸟,在标本馆了解动物之美。

郑凌认为,走进实验室,是高中生一个很重要的科研起点。

“中学生英才计划”的培养学生董思睿,在高二就展现出科研热情。在郑凌的指导下,她一边“啃”英文文献,一边做实验,研究高糖、高脂饮食对代谢疾病的影响。如今,她已被北京大学录取,成为一名优秀的医学生。

自启动以来,“中学生英才计划”培养了9000多名具有创新潜质的优秀中学生,为我国基础学科拔尖创新后备人才培养打下坚实基础。

基础研究人才自主培养,高校特别是“双一流”高校是主力军。

2020年,教育部发布《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》,强基计划启动实施。首批36所高校入选试点,招生专业覆盖数理化等基础学科,以及核技术、生物育种等国家重大战略领域。

如今,第一届强基计划学生均已本科毕业。

《环球人物》记者从中国科学技术大学了解到,进入国家同步辐射实验室做实验,已成为该校强基班首届毕业生文路瑶的日常。

在实验室里,文路瑶跟随导师探索研究新型储能技术和材料,力争有朝一日解决我国新能源电池领域的安全问题。

“希望接下来进入强基计划的学弟学妹们想清楚自己所热爱的方向是什么,学得文武艺,报效祖国和人民。”文路瑶认真地说,除了热爱,还要有持之以恒的努力。

中国科学技术大学国家同步辐射实验室教授宋礼认为,强基计划是为了选取有兴趣和抱负的学生。“对于基础学科的兴趣是至关重要的,有志于为国家重大需求做出长期探索是最关键的。”

2021年4月19日,在清华大学建校110周年校庆日即将来临之际,习近平总书记来到清华大学考察。

习近平总书记指出,中国教育是能够培养出大师来的。我们要有这个自信,开拓视野、兼收并蓄,扎扎实实把中国教育办好。

正是在习近平总书记的鼓励下,数学家丘成桐决定出任清华大学求真书院院长,并于2022年离开美国,来到清华园全职任教。

求真书院是以培养数学领军人才为唯一使命目标的“教学特区”,采用“3+2+3”的培养模式,从本科贯通培养至博士阶段。

如今,首届学生已完成第一个3年的基础学习,其中1/3通过了博士资格考试,陆续进入科研阶段。

“习近平总书记提出一个奋斗目标,中国2035年建成科技强国。这是一个很重要的目标,我愿意尽力帮忙,也希望我们求真书院的孩子们会是其中的一分子。”丘成桐对《环球人物》记者说。

“让青年科技人才安身、安心、安业”

2021年6月,习近平总书记走进北京航天飞行控制中心,同神舟十二号航天员亲切通话。

2021年6月23日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京航天飞行控制中心,同正在天和核心舱执行任务的神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波亲切通话。

为这场“天地对话”保驾护航的“80后”和“90后”们也“火”出圈了,让人们看到了青年一代的蓬勃力量。

3个月后的中央人才工作会议上,总书记想起这一细节:“大部分都是年轻人,三四十岁,但都是重要岗位的担当者。”

青年兴则国家兴,青年强则国家强。

习近平总书记嘱咐:“要把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上,给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持,支持青年人才挑大梁、当主角。”

挑大梁、当主角,就要参与重大科技决策。

2005年,16岁的初二学生朱平平坐在教室里,目睹杨利伟搭乘神舟五号飞船进入太空。那一刻,他感到自己被“点燃”了。

从北京航空航天大学毕业后,朱平平进入中国航天科技集团工作,目前担任一院总体部十一室高级工程师,负责火箭的动力系统设计。

他在火箭发动机推进剂研究中提出一个新设想,“没有人因为我资历浅就忽视这个建议”,最终成功获取关键数据。

正是因为年轻人也能在重大关键决策中充分表达、谁说得对就听谁的,年轻人得到锻炼和培养,团队也有了源源不断的“新鲜血液”。

对奔波于“职称评审、项目申报、‘帽子’竞争”,苦恼于“薪酬待遇、住房、子女入学”的青年来说,信任、帮助、支持至关重要。

习近平总书记关心他们的后顾之忧:“要重视解决青年科技人才面临的实际困难,让青年科技人才安身、安心、安业。”

2023年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》(以下简称《若干措施》)。针对当前青年科技人才面临的职业早期科研支持不够、成长平台和发展机会不足、符合青年科技人才特点的评价机制不完善、非科研负担重、生活压力大等突出问题,《若干措施》推出“一揽子”硬招、实招、暖招。

拥有一大批创新型青年人才是国家创新活力之所在,也是科技发展希望之所在。一组数字能见证创新活力:

国家重点研发计划参研人员中,45岁以下占比达80%以上;

国家自然科学奖获奖者成果完成人的平均年龄已低于45岁;

北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁,量子科学团队平均年龄35岁,“中国天眼”FAST研发团队平均年龄仅30岁……

在习近平总书记的关怀、指引下,越来越多青年人才在科技创新的第一线茁壮成长,汇成建设科技强国的澎湃浪潮。

“科学成就离不开精神支撑”

党的十八大以来,我国科技事业实现历史性变革、取得历史性成就,离不开科学家们的忘我奋斗,离不开科学家精神的大力弘扬。

敬才惜才,习近平总书记对科技工作者始终饱含深情厚谊。

2017年11月17日,习近平总书记同参加全国精神文明建设表彰大会的600多名代表合影。当看到90多岁的黄旭华院士站在代表们中间,总书记拉着他的手,微笑着请他坐到自己身边。

黄旭华和另一位82岁的代表执意推辞,总书记一再邀请,说:来!挤挤就行了,就这样。”

现场这一小小细节,感动全场,大家长时间热烈鼓掌。

2016年12月20日,黄旭华在办公室内与同事交谈。

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇正式编入海军战斗序列,中国成为世界上第五个拥有战略核潜艇的国家。黄旭华正是核潜艇背后“深潜而无名”的总设计师。他用算盘算数据,靠拆解玩具画设计图,从34岁到94岁,把最好年华隐姓埋名刻在核潜艇上。

2019年新年贺词中,习近平总书记动情地说:“此时此刻,我特别要提到一些闪亮的名字。今年,天上多了颗‘南仁东星’。”

1993年,活跃在国际天文界的南仁东毅然回国。他用二十余载铸就大国重器——世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜“中国天眼”,却又在其落成启用一周年之际,化作星辰匆匆而去。

总书记一番话让“天眼之父”南仁东的故事传遍千家万户。

2013年12月31日,南仁东在贵州黔南布依族苗族自治州平塘县大窝凼施工现场。

与航天打了一辈子交道的“两弹一星”元勋孙家栋院士,始终忘不了习近平总书记给他颁发“共和国勋章”的情景。

2019年9月29日,在人民大会堂举行的颁授仪式上,孙家栋因为腿脚不好,坐着轮椅。

“当时,习近平总书记走在我的左侧,步伐坚定有力,但他特别注意步速,与我并行。这个细节,让我由衷地感到亲切、感到光荣!”回忆起这一幕,孙家栋记忆犹新。

也是在孙家栋获颁“共和国勋章”的这一年,党中央专门出台《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》。

2020年9月,在科学家座谈会上,习近平总书记又指出,科学成就离不开精神支撑。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。

新时代更需要继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神,更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神。

在多个场合号召向李四光、钱三强、钱学森等老一辈科学家学习;

考察南繁育种,深情赞叹“袁隆平同志是一个楷模”;

回信点赞勉励全国高校黄大年式教师团队、“罗阳青年突击队”队员……

习近平总书记一次次饱含深情的交谈、一次次重要深刻的指示,激发和凝聚起广大科技工作者“心有大我、至诚报国”的精神力量。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国广大科技工作者有信心、有意志、有能力不断攀登科学高峰,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献更大力量!

系列报道:

更多内容请关注新出刊的《环球人物》杂志(3月上)

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡