【编者按】

乙巳蛇年春节,是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后,人们迎来的首个春节。

全球共贺中国年,非遗瑰宝焕新颜。在首个“非遗版”春节来临之际,环球人物网推出“非遗里的中国年”特别策划,从英歌舞、打铁花、板凳龙、社火等“仪式感”满满的非遗活动中,感受浓浓年味,“遇见”中国人心灵深处最温暖幸福的记忆。

“二十九,蒸馒头”。对于好“面”的山东人来说,蒸花饽饽是每个春节“忙年”的重头戏。

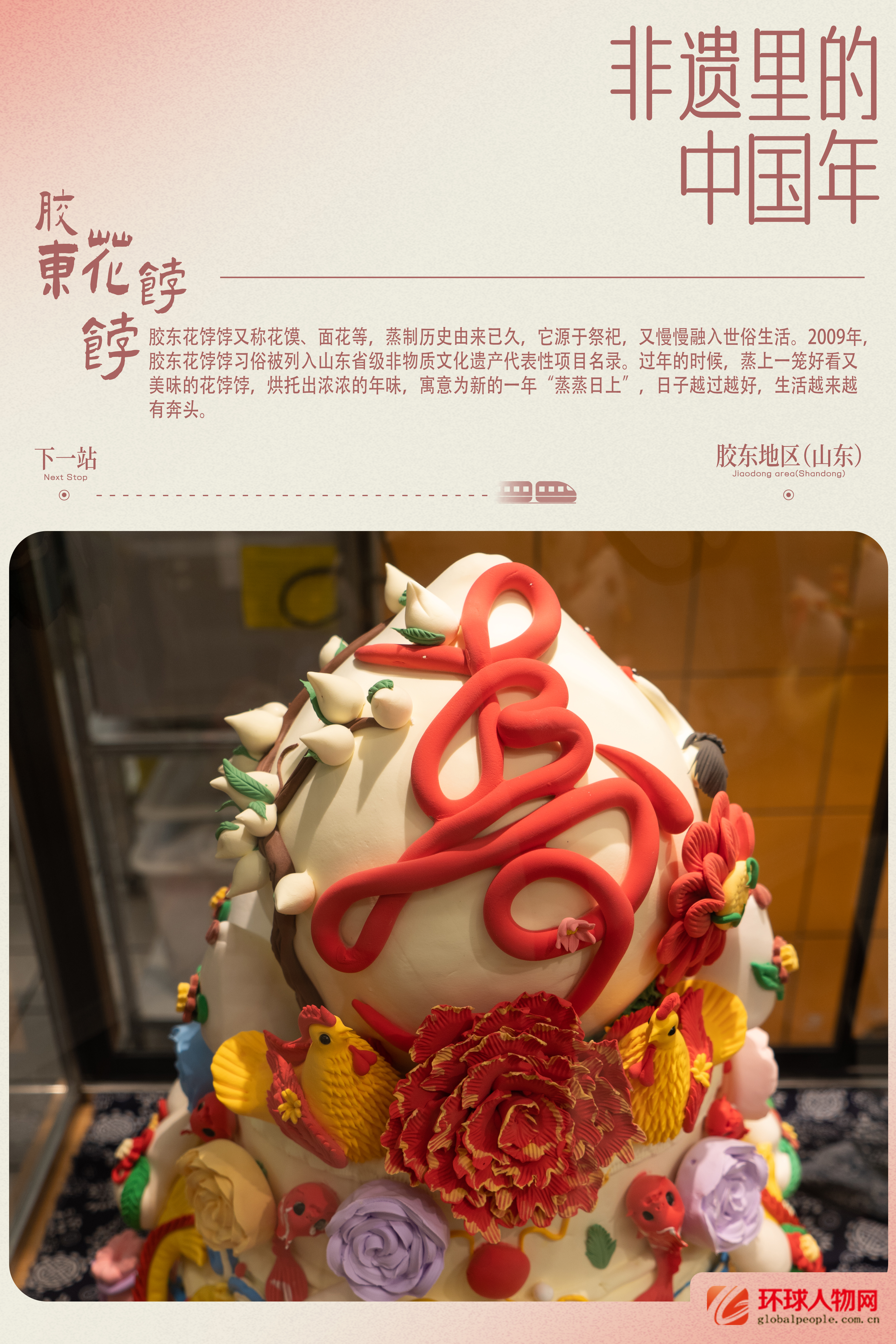

“馒头吗?都不舍得吃!”这是很多人初次接触花饽饽的第一印象,过年蒸花饽饽、吃花饽饽是胶东地区的重要民俗。胶东花饽饽又叫花馍、面花等,蒸制历史由来已久,它源于祭祀,又慢慢融入世俗生活。2009年,胶东花饽饽习俗被列入山东省级非物质文化遗产代表性项目名录。过年的时候,蒸上一笼好看又美味的花饽饽,烘托出浓浓的年味,寓意为新的一年“蒸蒸日上”,日子越过越好,生活越来越有奔头。

花饽饽制作工序复杂,要经过揉面、捏花、发酵、蒸制等层层步骤。其中,捏花过程格外讲究,为做出样式丰富的花饰,花饽饽师傅会选用天然果蔬为花饽饽提炼上色,有时会用米类、豆类等粘贴造型,为花饽饽增添细腻丰富的口感……一道道工序、一点点琢磨,虽然繁琐,但却寄托了人们对生活的热爱,展现了花饽饽师傅的匠心和韧劲。

胶东花饽饽的“蒸蒸日上”离不开人们与时俱进的传承。如今,在山东,不少95后、00后成为花饽饽制作技艺传承的“新生力量”,他们不仅延续了这一份手艺和匠心,还不断推“潮”出“新”,通过线上直播、线下体验等营销手段,让花饽饽“走”出山东,频频出圈,在海内外圈粉无数。

岁岁年年,花饽饽在蒸腾而上的水汽中描绘着齐鲁大地的饮食文化,见证着越来越红火的生活图景。山东人民用双手把幸福生活揉进一个个面团中,让花饽饽“蒸”出充满烟火气的中国年味。(综合自人民日报、中国新闻网、海报新闻)

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡胶东花饽饽

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错