【编者按】

乙巳蛇年春节,是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后,人们迎来的首个春节。

全球共贺中国年,非遗瑰宝焕新颜。在首个“非遗版”春节来临之际,环球人物网推出“非遗里的中国年”特别策划,从英歌舞、打铁花、板凳龙、社火等“仪式感”满满的非遗活动中,感受浓浓年味,“遇见”中国人心灵深处最温暖幸福的记忆。

近年来,一系列手办、潮玩成为年轻人热爱的艺术收藏。其实千年之前,我们早已有了自己的“中式手办”——面塑。

南宋《东京梦华录》一书中,曾这样记载“面塑”这项民间绝活儿:“以油面糖蜜造如笑靥儿,谓之果食,花样奇巧百端,如捺香方胜之类。”可见彼时“面塑”已是民间节令流行的习俗。到了明清时期,面塑逐渐脱离食用,演变成单独的艺术形式存在。

在“老北京”的童年记忆里,面塑是不可或缺的存在。逢年过节,大人常拿家中的面团捏个兔爷、小耗子,逗孩子开心。春节期间,不少面人师傅都会出现在街市、庙会现场捏制面人,吸引人们围观、购买。

大约100年前,北京人郎绍安在白塔寺庙会上学得这门手艺,从此四处游艺摆摊养活家人,成为第一代“面人郎”,更让面塑“摇身一变”成了艺术品,在许多外交场合亮相。

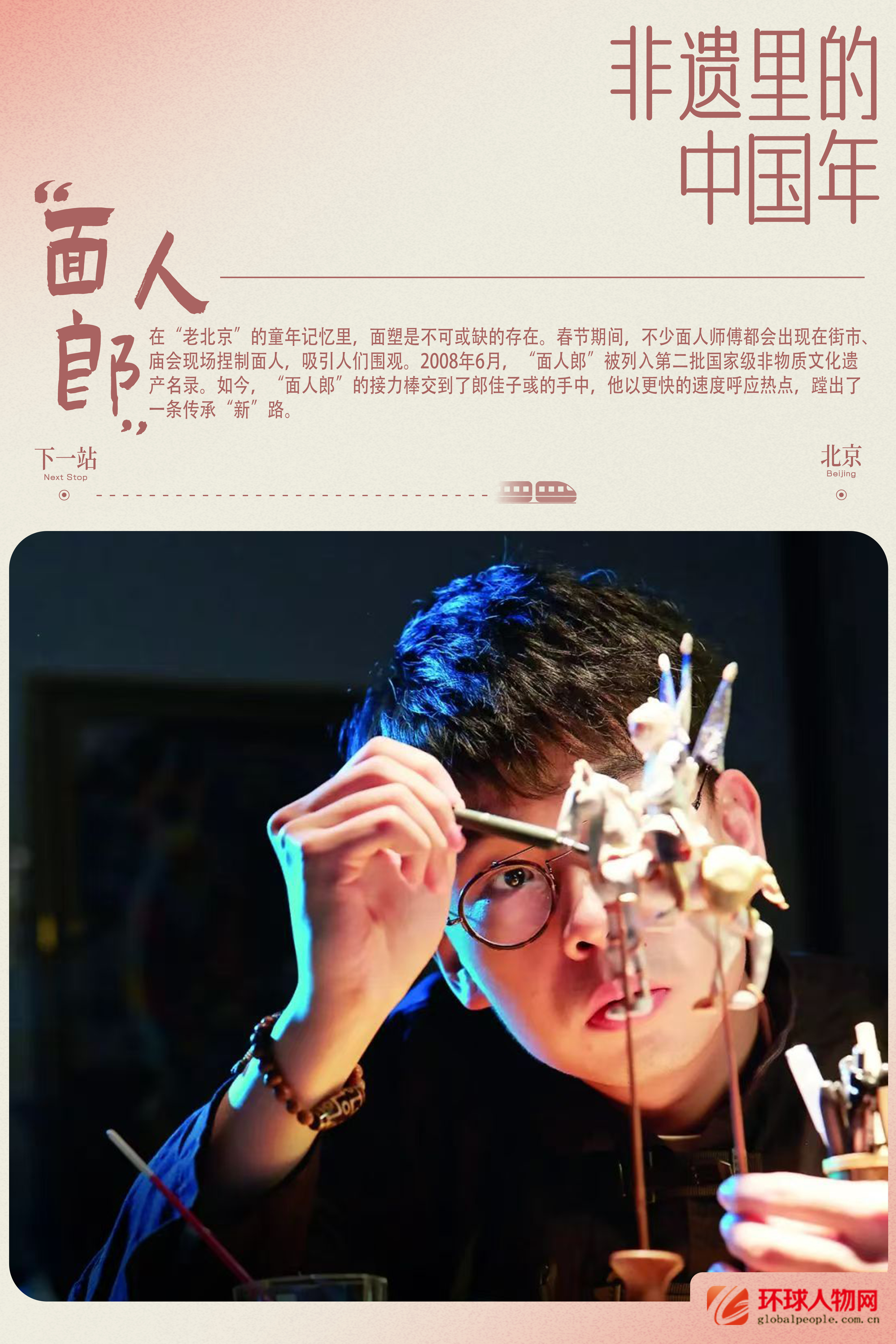

郎绍安走街串巷,用面塑再现老北京的风貌;其子郎志春用面塑记录了当时流行的戏剧等、其女郎志丽多取材民间传说、古代历史。2008年6月,“面人郎”被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。如今,“面人郎”的接力棒交到了郎佳子彧的手中,他以更快的速度呼应热点,蹚出了一条传承“新”路。

从用面塑还原春晚经典作品《吃面条》《冬天里的一把火》,到创作出《科比名人堂》《玲娜贝儿》《雄狮少年》等作品,再到北京冬奥会期间,与摩纳哥亲王一起捏“冰墩墩”......郎佳子彧依托个性化表达,让“中式手办”在今天潮了起来。

目前,郎佳子彧在全平台累计粉丝超过200万,大多都是年轻人。在郎佳子彧的引导下,他们开始关注非遗技艺,关注“面人郎”,尝试理解传统文化的艺术表达和文化价值。(综合自中国日报网、光明网、荔枝新闻)

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺面人郎,北京,郎佳子彧