【编者按】

乙巳蛇年春节,是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后,人们迎来的首个春节。

全球共贺中国年,非遗瑰宝焕新颜。在首个“非遗版”春节来临之际,环球人物网推出“非遗里的中国年”特别策划,从英歌舞、打铁花、板凳龙、社火等“仪式感”满满的非遗活动中,感受浓浓年味,“遇见”中国人心灵深处最温暖幸福的记忆。

鱼灯亮,年味浓。800多年前,宋代词人辛弃疾写下“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”的动人之作,元宵夜鱼龙舞动的热闹场景,跃然纸上。如今,在安徽歙县元宵节的嬉鱼灯会上,词中的场景,有了更加具象化的呈现。

鱼灯的家乡,在一座典型的徽州古村落中——歙县溪头镇汪满田村。2023年春节前夕,一盏鱼灯在游戏《原神》短片中亮相,“游子千里,灯燃家在”的故事,令不少网友动容。数日后,名为《非遗鱼灯》的表演登上《2023中国诗词大会》,也让更多人看到了古村落里的这项非遗——嬉鱼灯。

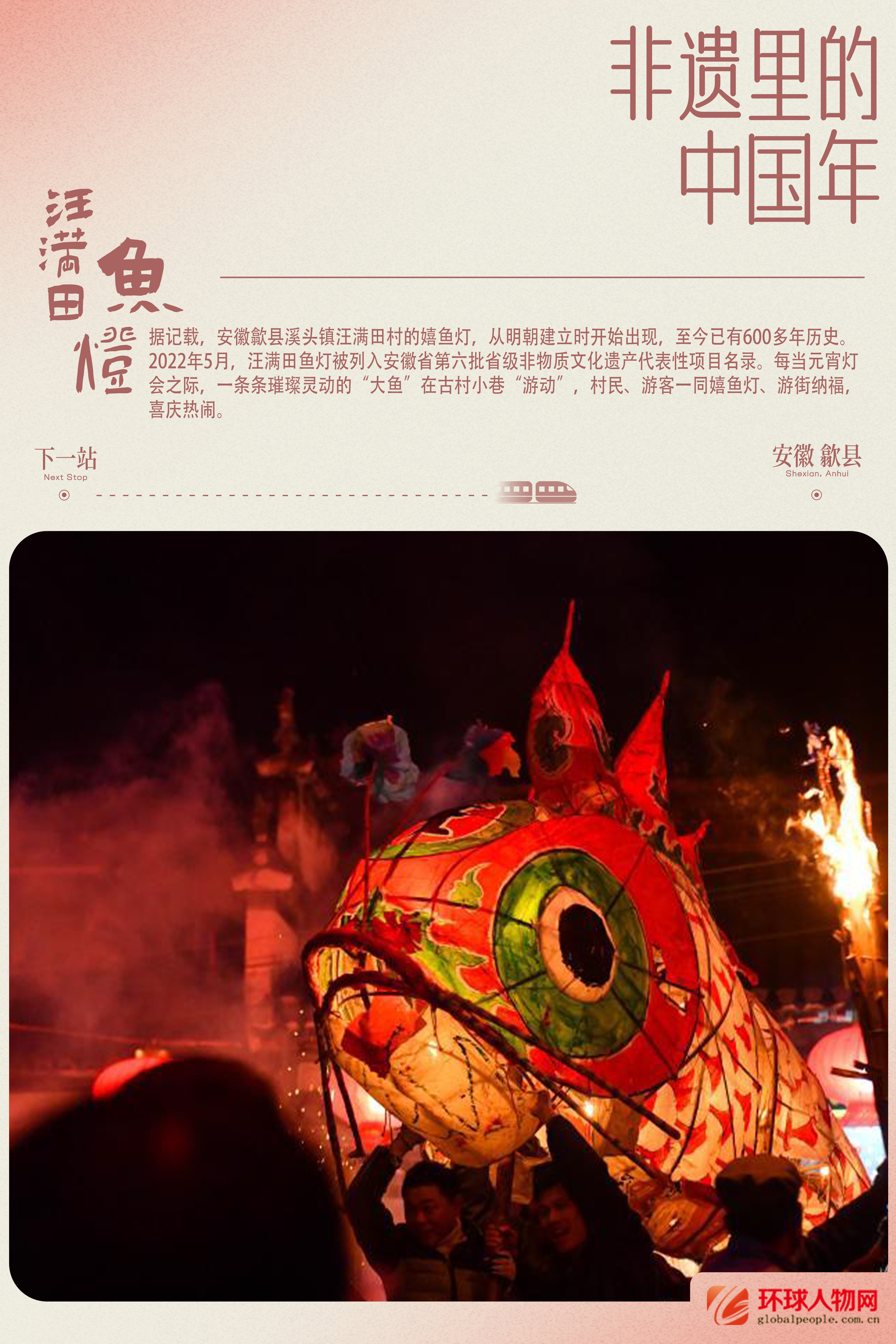

据记载,汪满田村的嬉鱼灯,从明朝建立时开始出现,到清光绪初期达到鼎盛,至今已有600多年历史。鱼灯以竹丝为骨,以棉纸、布料为肌肤,绘鱼鳞纹案,在鱼肚内点烛,寓意“年年有余,吉祥如意”。

每当元宵灯会之际,一条条璀璨灵动的“大鱼”在古村小巷“游动”,村民、游客一同嬉鱼灯、游街纳福,喜庆热闹。2022年5月,汪满田鱼灯被列入安徽省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

这条“大鱼”,何以“游”过600年,至今仍焕发着活力与生机?挑起大梁的年轻人们,给出了答案。近些年,返乡过年的90后、00后们自发地为灯会奔走,或筹措活动经费、或上山砍竹扎制鱼灯、或扛起鱼灯,组织全村老少,撑起一年年、一台台“年俗大戏”。

正是这份传承、坚守,让“大鱼”从歙县游向世界:在歙县非遗馆,来自瑞士、法国等世界各地的青年亲手体验“鱼灯”制作,相关研学产业方兴未艾;在汪满田村的“鱼灯工坊”,全国各地摄影爱好者和鱼灯制作工匠们,把鱼灯文化背后的故事,进行传播、生动演绎......

美好的山村,鱼灯的耀眼,承载着祈福、团圆、亲情、传承,也化身一条纽带,让乡土中国的文化根脉不断绵延。(综合自中国新闻网、新华网安徽频道、安徽文旅、安徽经济网)

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺汪满田鱼灯,安徽歙县