人物简介:高罗佩(1910年—1967年),原名罗伯特·汉斯·范·古里克,荷兰人。早年侨居印尼,精通汉语等多种东方语言。作为外交官,先后被派驻日本、埃及、中国等国。著有《秘戏图考》《中国古代房内考》《琴道》与系列小说《大唐狄公案》等。

2024年春节,《大唐狄公案》播出,成为奈飞(Netflix)首部购入的中国古装悬疑剧。周一围版狄仁杰,出场于朝堂成名之前,会武艺,爱听曲儿,虽胡子拉碴、满脸倦怠,但目光如炬、心怀正义。

纵观这些年的影视剧,狄公一直没闲着,堪称中国最忙神探。1987年,《狄仁杰断案传奇》开播,孙承正饰演的身形瘦削、温文儒雅的“美髯公”,成为早期狄仁杰的经典形象。2004年,《神探狄仁杰》横空出世,梁冠华饰演的狄仁杰,以圆润身躯撑起大唐第一神探之名,经典台词“元芳,你怎么看?”广为流传。2010年,徐克推出狄仁杰系列电影,从刘德华到赵又廷,一改“青天老爷”为“少年侦探”,杂糅进奇幻的邪典气质。

再向上追溯,这个庞大宇宙的起点其实并不在中国。早在1969年,英国就拍出了6集英剧《狄仁杰》(《Judge Dee》),一群外国人头戴乌纱断案的场景,让人疑惑走错了片场。1974年,美国紧随其后,推出电影《狄仁杰之朝云观》(《Judge Dee and the Monastery Murders》),杂糅道教、戏曲等猎奇元素,一派“东方主义”的群魔乱舞。这些今天看来“槽点”颇多的创作,反映出“狄法官”在西方世界的风靡。而让狄仁杰“出海”并名扬天下的功臣,便是荷兰人高罗佩。

“高罗佩其实不是一个传统意义上的汉学家,他‘一身三任’,外交官是他的职业,汉学是他的终身事业,写小说是他的业余爱好,这三方面在他身上互相渗透、互相滋养、融为一体。”上海译文版《大唐狄公案》的责任编辑顾真对《环球人物》记者说,“可以说,《大唐狄公案》系列在侦探小说历史上自成一派,高罗佩塑造的东方神探狄仁杰,也和柯南·道尔笔下的福尔摩斯、阿加莎·克里斯蒂笔下的波洛探长和马普尔小姐等众位名侦探一样,成为不朽的文学形象。”

2024年,《大唐狄公案》播出,周一围饰演狄仁杰。

2004年,电视剧《神探狄仁杰》播出,经典台词“元芳,你怎么看?”广为流传。

高罗佩结识狄仁杰,源自一场仓皇的撤离。

1941年12月,太平洋战争爆发。荷兰驻日公使馆二等秘书高罗佩,经历了8个月的软禁生活后,于1942年7月乘坐“龙田丸”号驶离横滨。日方规定,每人只能携带一只皮箱。有限的行李中,他塞进了几本中文书,其中便有清末公案小说《武则天四大奇案》,即《狄公案》。

“二战”结束后,高罗佩再赴日本工作。他发现图书市场上充斥着西方三流惊悚小说的拙劣译本,于是动笔译出《狄公案》英文版,希望年轻作家恢复古典小说传统。书很畅销,写作的号召却无人响应,高罗佩决定亲自动手。1950年,他完成了“大唐狄公案”系列的第一本《迷宫案》,此后一发不可收,先后写成14个中长篇、两个中篇和8个短篇。

高罗佩为这位大唐贤相虚构了一段辉煌的历史:他有文人的风雅,也有武力傍身;他为政廉明、体恤苍生,也会因混沌黑暗的阴谋暴行而心灰意冷,徘徊在入世与出世的矛盾中。他会被假象蒙蔽而犯错,会因偏见而“以小人之心度君子之腹”,无案可查时烦躁得一脚踢在石头上伤了脚,案子来了又兴奋得喝下热茶烫了舌头;办案中邂逅美丽女子,他会心猿意马,怎料对方是杀人凶手,佳人跳崖自尽后,他怅然若失……高罗佩笔下的狄公,不是公案小说里高高在上、刻板寡欲的青天大老爷,而更像一个血肉丰满、迷人讨喜的凡人。

这位“东方的福尔摩斯”,由此风靡海外。正如学者赵毅衡所说:“西方大众了解的中国,往往是‘狄公的中国’,这是一个多姿多彩的中国,比起中世纪灰色的欧洲有趣得多。”

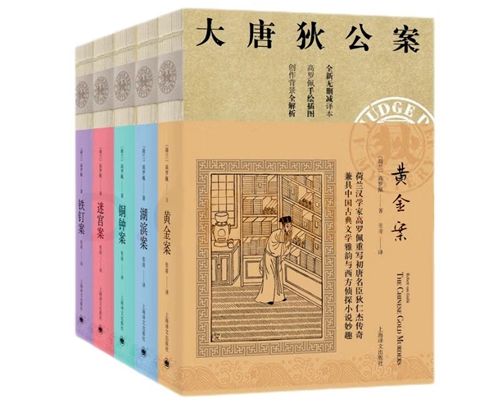

上世纪70年代末,赵毅衡在中国社科院图书馆翻到高罗佩的狄公案小说,读得爱不释手,撮合友人陈来元(时任中国驻津巴布韦大使)与同学胡明合作,用明清通俗小说的语言翻译这套书。陈胡本《大唐狄公案》于80年代陆续出版,行销40余年不衰,但其对原著的大幅删改也饱受争议。2019年,上海译文出版社推出“全新无删减译本”《大唐狄公案》,译者张凌旅居国外多年,作为资深“高粉”,对高罗佩的生平、学问和创作研究颇深。“虽然《大唐狄公案》是通俗小说,但要翻好,仅仅读懂字面意思远远不够,还需要对小说的创作背景,中国古代的制度、律法、礼俗以及古典文化的方方面面都有所涉猎。”顾真介绍道。

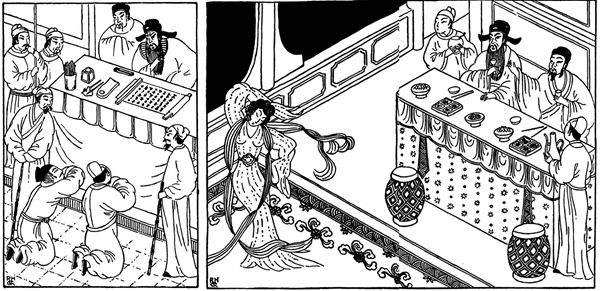

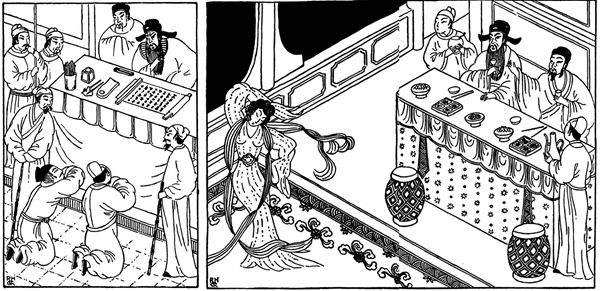

在《大唐狄公案》里,高罗佩抖落出作为一个“杂学家”的十八般武艺。他从中国历代的公案小说、法医著作、文人笔记中遴选素材,取其精华;又剥离出其中“糟粕”——比如开场就“剧透”凶手的套路,光怪陆离的刑罚,鬼神托梦显形,动物甚至厨房器具口吐人言的灵异因素等,用现代侦探小说的手法结撰故事。他将关于中国刑罚制度、文物典章、世情风俗、器物服饰、宗教信仰的各种知识,穿插在小说的字里行间,就连书中插图也是亲手绘制。他希望西方读者重新发现,中国人虽然衣着朴素,却是魅力不凡:“他们不但忠于职守、擅长推理,而且目光敏锐、洞见人心。”

2019年,上海译文出版社推出“全新无删减译本”《大唐狄公案》(第一辑)。书中插画均为高罗佩亲手绘制。

高罗佩的东方之缘,从小就已结下。

1910年,他出生在荷兰小镇扎特芬,父亲是荷兰殖民军队的一位军医。5岁时,高罗佩随父母来到印度尼西亚爪哇岛,在那里度过了快乐的小学时光。那是一段浸泡于多元文化与异国情调中的日子。踢足球,放风筝,用气枪打鸟或大蝙蝠,他投身男孩子们的冒险游戏,向往着凡尔纳小说《一个中国人的奇遇》里所描绘的中国生活。

在荷兰莱顿大学,高罗佩学习政治与法律,此后去乌德勒支大学深造,学习中文、日文、藏文、梵文,于1935年获得博士学位。这一年,他25岁,无意在学院流连,入荷兰外交界供职,任驻日公使馆二等秘书,带着那个伴随一生的中文名字——“高”代表姓氏“古里克(Gulik)”,“罗佩”是名字“罗伯特(Robert)”的音译,重返东方。

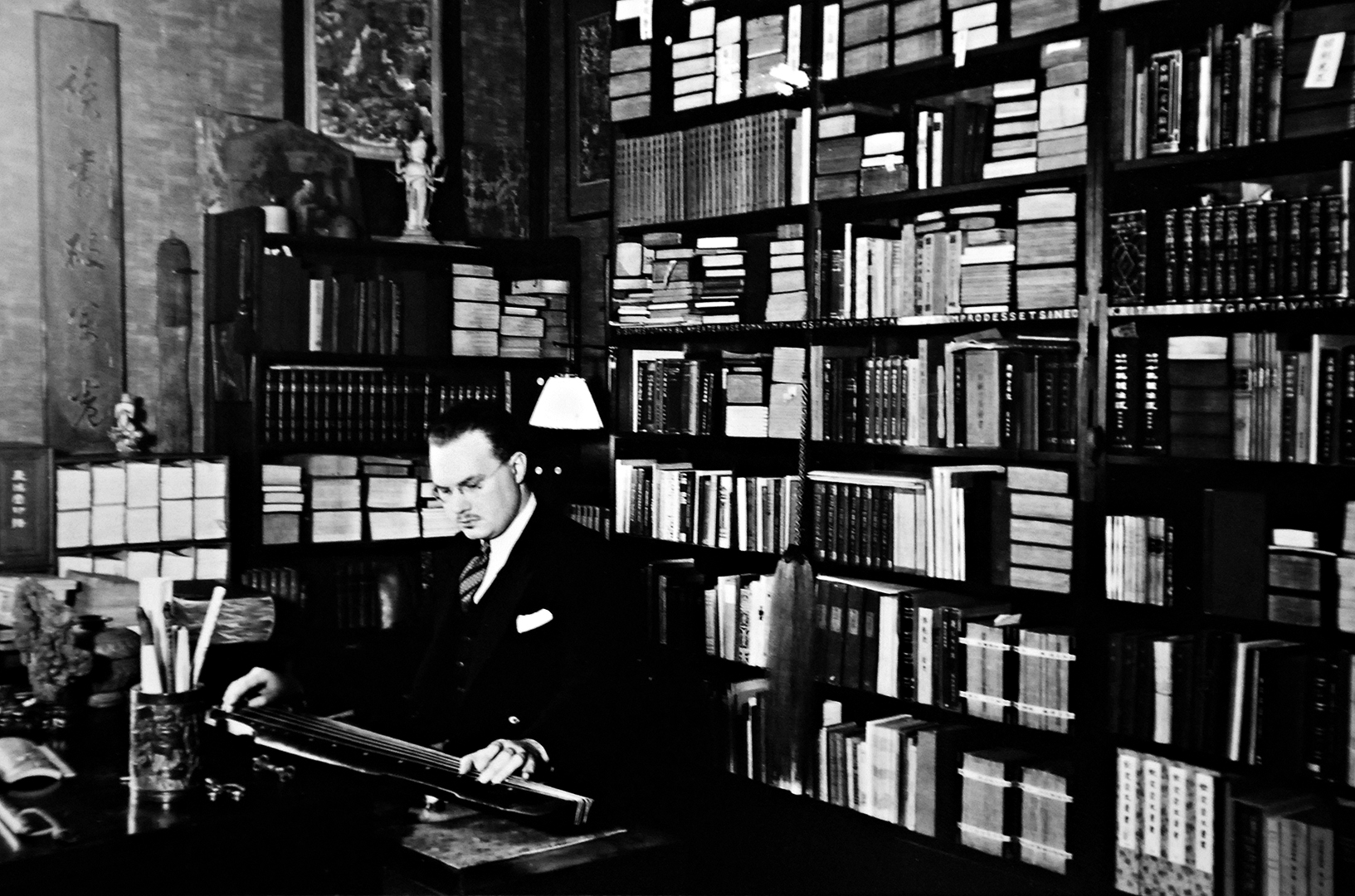

与大部分外交官不同,下班后,他会把与工作相关的一切事务放下。对他来说,公使馆很重要,但并不是自己的世界,他的理想,是中国古代士大夫诗酒风流、琴棋书画的生活。为此,他开启了全方位的文化改造,努力研习一切文人的必备技能,从书法到绘画,从弈棋到鼓琴。1936年秋天,高罗佩第一次来到北京。在这座所有汉学家梦寐以求的古老皇城里,他逛了琉璃厂淘旧书古董,吃了北京烤鸭,去了前门的茶馆,拜师于著名琴家叶诗梦门下。1940年,他完成《琴道》一书,将这门古老的东方艺术,带入了现代欧美世界。

《琴道》出版这一年,纳粹德国占领荷兰。一年后,太平洋战起,高罗佩离开日本。1943年3月,他被派任荷兰驻华大使馆一等秘书,前往陪都重庆,在心向往之的中国住了下来。

大战方酣,来自各地的文化精英云集西南山城。在这里,高罗佩结交各界名流,其中既有戏剧家田汉、诗人郭沫若、画家徐悲鸿,也有国民党元老于右任、“布衣将军”冯玉祥。每天的茶话会中,他与各式各样的“中国通”们,就中国文化中任何想象得到的话题进行“没完没了的交谈”;空袭警报响起,就带着宣纸和丝绸躲进防空洞。他加入了“天风琴社”,与旧雨新知鼓琴不辍。多年后,外交官陈之迈回忆当年的一次文人雅集:“一个酷热的夏夜,我们在嘉陵江岸上的院子里晚宴,酒足饭饱之余,高罗佩开始弹奏古曲《高山流水》。这个看上去一点也不像中国人的人,却弹出了2000多年来流动在中国人心中的旋律。”

在重庆,高罗佩迈出了融入中国的关键一步——结束33年单身生活,成为名副其实的“中国女婿”。妻子水世芳是江苏阜宁人,父亲水钧韶为清朝大臣、民国高官。80多年前,对出身传统家庭的名门闺秀来说,跨国婚姻是不寻常的大事。多年后,水世芳在采访中回应:“从我们认识直到他临终,他没有一天断过练字;他最爱吃元盅腊肠、喜欢四川菜。他实在是个中国人。”

1946年7月,高罗佩奉调回国。他用最“中国”的仪式完成了对这段岁月的告别——请来送别的朋友在纪念册上题诗作画。对他而言,重庆三年,是一生中最可回忆的一段日子。

古怪外交官,业余汉学家

此后的十几年,高罗佩过着漂泊无定的生活,忽而东京,忽而新德里,忽而海牙,忽而贝鲁特,忽而吉隆坡。客观而言,他是一个古怪而不正统的外交官,被多位上司吐槽“不务正业”,常常旷工去打台球,或坐在办公室地板上写书法。但一旦有要事,又总能提供正确、深刻的建议。他的朋友中,既有政界精英、文化领袖,也有古董店、小餐厅的老板,大使馆的司机。他生活在各种不同的圈子里,接收着它们带来的远比外交圈鸡尾酒会上更鲜活丰富的讯息。

1943年,高罗佩在重庆与中国名媛水世芳结为夫妇。

这也是高罗佩做学问的态度,不是以“他者”的视角旁观窥探所谓“东方异域”,而是沉浸式地深入中国人的生活世界。一般汉学家,能读汉字未必能说汉语,能说汉语未必能写中文。高罗佩不仅熟悉中文,还是个顽固的“守旧分子”,只作文言文,连新式标点都不常用,下笔每称“吾华”如何,开口即道“在我们汉朝的时候”或“我们中国在唐朝”之类,仅看其诗词、书法、绘画,难以想象是出自一位高鼻深目的异邦人。

高罗佩由此成为汉学家中的“异类”,不像学院派热衷于所谓“重大问题”,也不搞配合地缘政治的所谓“中国学”,他以一种“业余学者”的姿态,寓学于乐,寓乐于学,一切跟着兴趣走,专挑冷僻偏门的小岔路。他研究中国古代两性生活,出版《秘戏图考》《中国古代房内考》两册专书;又在自家养猿,详作生态纪录,写成《长臂猿考》,书后附有猿啼的唱片。

这些研究成果,或多或少都呈现在了《大唐狄公案》里。1966年底,已是荷兰驻日大使的高罗佩,在日记里写道:“一个人如果只作学术研究,便会成为史实的奴隶。创作小说时,作者可以完全控制故事,任凭想象力飞腾。文学创作是我生活的第三方面,是消遣、是游戏,使我对于外交及研究工作的兴趣不致于消沉。”

一年后,高罗佩被诊断为肺癌。他问医生还能活多久,得到“最多半年”的回复后,第一反应是:“那我还得拼命工作呀!”9月21日,他在病情恶化的前夜,完成了最后的狄公故事《黑狐狸》,3天后与世长辞。

在人生的最后时刻,高罗佩反复听着一首法国歌曲《诗人之爱》,歌词这样写道:“诗人消逝已久/他们的歌曲却仍在街中传唱/或许有一天,在我身后/有人也会吟咏/这歌曲将会平复悲伤/或是带来欢乐/令一个老乞丐得以生存/或是令孩童堕入梦乡/在春日里,在水边的某个地方/从唱机中奏响……”

责任编辑:李璐璐

责任编辑:李璐璐