人物简介:

钱七虎,1937年生于江苏昆山,中国工程院首届院士,中国人民解放军陆军工程大学教授,曾获2018年度国家最高科学技术奖,是我国现代防护工程理论的奠基人、防护工程学科的创立者、防护工程科技创新的引领者,近日获颁“八一勋章”。

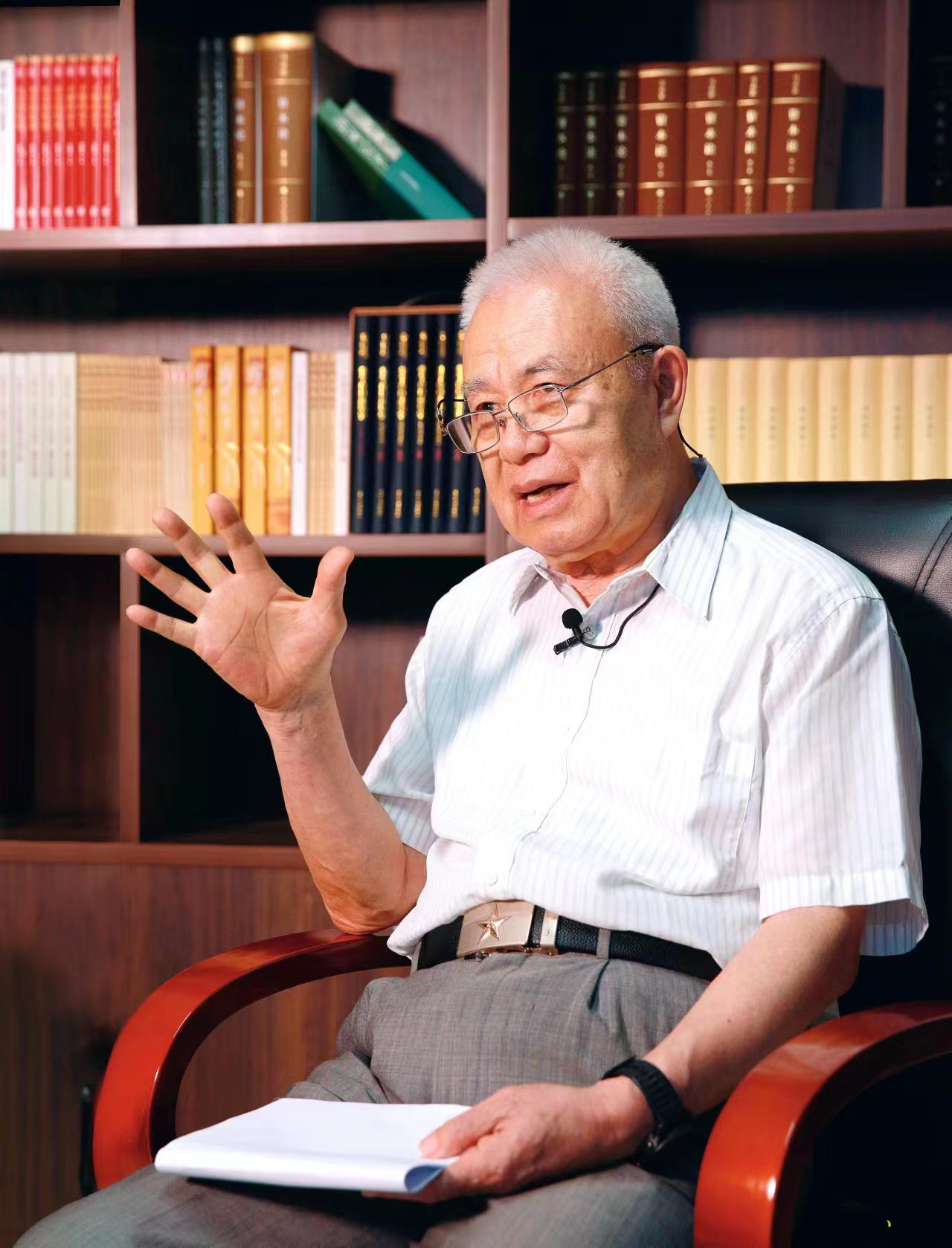

中国工程院院士、防护工程专家钱七虎今年85岁了,一些习惯也变得不再是习惯。他曾酷爱游泳,以前每个星期五,妻子袁晖会陪他去泳池,看他游,然后俩人一起看电影、吃饭。直到两年前的一次脑梗影响了他的平衡,“手脚不协调了,不会游了”。现在,每天早上四五点钟醒来后,他就在小区里快步走,做操,放松、按摩关节,35—40分钟后回家。

他还是上午工作,下午学习,读读《参考消息》《报刊文摘》,但晚上“不敢工作了”,因为想着工作的事“老睡不着”。通常看完《新闻联播》后,他会追几集热播的电视剧,10点左右睡觉。

这是钱七虎不出差、不开会时的生活节奏。大部分日子里,他的日程安排鲜有间隙。比如7月27日“八一勋章”颁授仪式前后,钱七虎密集地接受了数家媒体采访。而在和《环球人物》记者见面前的4天里,他辗转南京、沈阳两地出差。在《环球人物》记者与钱七虎见面的社区活动室里,几乎每个认识他的人都会向记者感慨一句:“钱院士太忙了。”

饶是如此,他还能提前抵达采访现场,步履矫健,目光炯炯,白衣黑裤,手中是卷成一卷的采访回答提纲——凡事做足准备,这是他的习惯。只不过直到采访结束,他也没打开看一眼——“今天午休睡好了,脑子转得快。”他笑着对记者说。

2022年7月27日,钱七虎(前)获颁“八一勋章”。(视频截图) “防护工程是一面坚固的‘盾’”

钱七虎每天需要吃调理肠胃的药,这是他三十几岁时落下的病根。那是20世纪70年代初,中国仍面临严峻的核威胁。“如果说核弹是军事斗争中锐利的‘矛’,那么防护工程就是一面坚固的‘盾’。”钱七虎说。刚受命开展某地下飞机洞库防护门的设计工作时,他发现原版防护门虽然能扛住核爆的冲击,却严重变形,无法开启。“我们国家是积极防御战略,不打第一枪,但要打第二枪。核爆炸时,防护门保护飞机不受损坏,核爆炸后,防护门一开,飞机马上飞出去,实施二次反击。”所以,洞库防护门不能正常开启的问题必须尽快得到解决。

他跑到核爆试验现场,“爆炸完防化兵检测人员说‘可以进去了’,我们就到各自项目点看试验情况。对于核辐射什么的,想都没想,最关心的是试验项目成不成功。”钱七虎发现,防护门是由于计算不精确导致了变形,这与计算理论和工具不够先进直接相关。他对着记者向上一指:“比如房子怎么能不垮?屋梁怎么能不坏?这些理论、公式很简单,用计算尺就能算。但要是防护门也用同样的方法算,结果就会出错,门就会‘憋’住。”

他对症下药,从引入先进理论开始,运用有限单元法,“把复杂的结构分成很小的单元计算,再逐一拼起来”。这样的计算过程必须通过大型电子计算机,把理论变成程序,上机操作。

当时能满足这种计算要求的大型晶体管计算机全国只有3台,都在别的单位。原广州军区空军武汉勘测设计院院长李金元曾介绍,一本上机手册就是一本厚厚的说明书,我们从没接触过这些计算机语言,看着像“天书”,钱七虎也没接触过,但两天时间他就吃透了,还自学编程,写出了程序。

钱七虎打“时间差”,利用节假日,以及别人吃饭、睡觉的空隙,蹭用其他单位先进的计算设备。冬天夜长,上完机天还没亮,他就裹着衣服在旁边的穿孔室找把椅子“歪”一下,5点钟乘头班车回去。吃饭不规律、焦虑、久坐成了常态。长此以往,十二指肠溃疡、胃溃疡都找上门来。两年后,经历数十次试验失败,钱七虎带领团队成功设计出当时国内跨度最大、抗力最高的地下飞机洞库防护门。“我做防护工程的事,唯一能讲的就是这个,其他都不能讲。”他笑着对《环球人物》记者说。

那些“都不能讲”的故事里,是“矛”与“盾”激烈的攻防对抗。60多年来,从防核空爆,到防核触地爆,再到防核钻地爆;从防普通爆炸弹到防钻地弹,只要“矛”发展一步,钱七虎和团队就研究“盾”如何更坚固一层,为中国铸造了不仅能防当代,也能防未来可能在研的、强敌战略武器打击的“地下钢铁长城”。

“核心科技是买不来、要不来、讨不来的”

钱七虎也因为“都不能讲”,曾经长时间隐姓埋名,无人知晓他的身世。

1937年,钱七虎出生在一艘从昆山逃往上海的乌篷船上。“我的童年是在日本兵的铁蹄下度过的。那个年代,就是国歌里唱的——‘中华民族到了最危险的时候’。抗战胜利后,美国兵又在上海横行,这些场景我都历历在目。”当美军强奸北京女大学生、进步人士被国民党反动派杀害等恶行就在眼前时,钱七虎真切地感受到,“帝国主义侵略”“三座大山”几个词的背后,是怎样的黑暗与残暴。“所以我很小就知道,要爱这个国家、救这个国家。”

新中国成立后,在政府助学金的支持下,钱七虎入读上海中学。经常邀请校外人士作讲演是这所中学的传统。钱七虎先后听过卓娅和舒拉的母亲柳鲍娃,电影《永不消逝的电波》主人公原型、李白妻子裘慧英等人讲述的革命故事,把《绞刑架下的报告》《青年近卫军》《牛虻》《钢铁是怎样炼成的》这些书看得烂熟于心。“好多烈士的诗抄,我都能背得起来。”说着,他向记者背诵了一段保尔·柯察金的名言:“人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,不因虚度年华而悔恨……”

“我的成长经历告诉我,只有把个人理想与党和国家的事业、民族的前途命运紧密联系在一起,才能实现人生价值。”1950年6月,朝鲜战争爆发。中国新民主主义青年团(后更名为中国共产主义青年团)中央和全国学联号召广大青年参加军事干部学校,学习军事科学与军事技术,为国防事业贡献青春。1951年,还在读初二的钱七虎应召报名,但因为年龄小,又有红绿色弱,未能如愿。3年后,当陈赓大将来沪为刚成立不久的中国人民解放军军事工程学院(以下称哈军工)招生时,钱七虎毫不犹豫报考,走上了从军报国的道路。

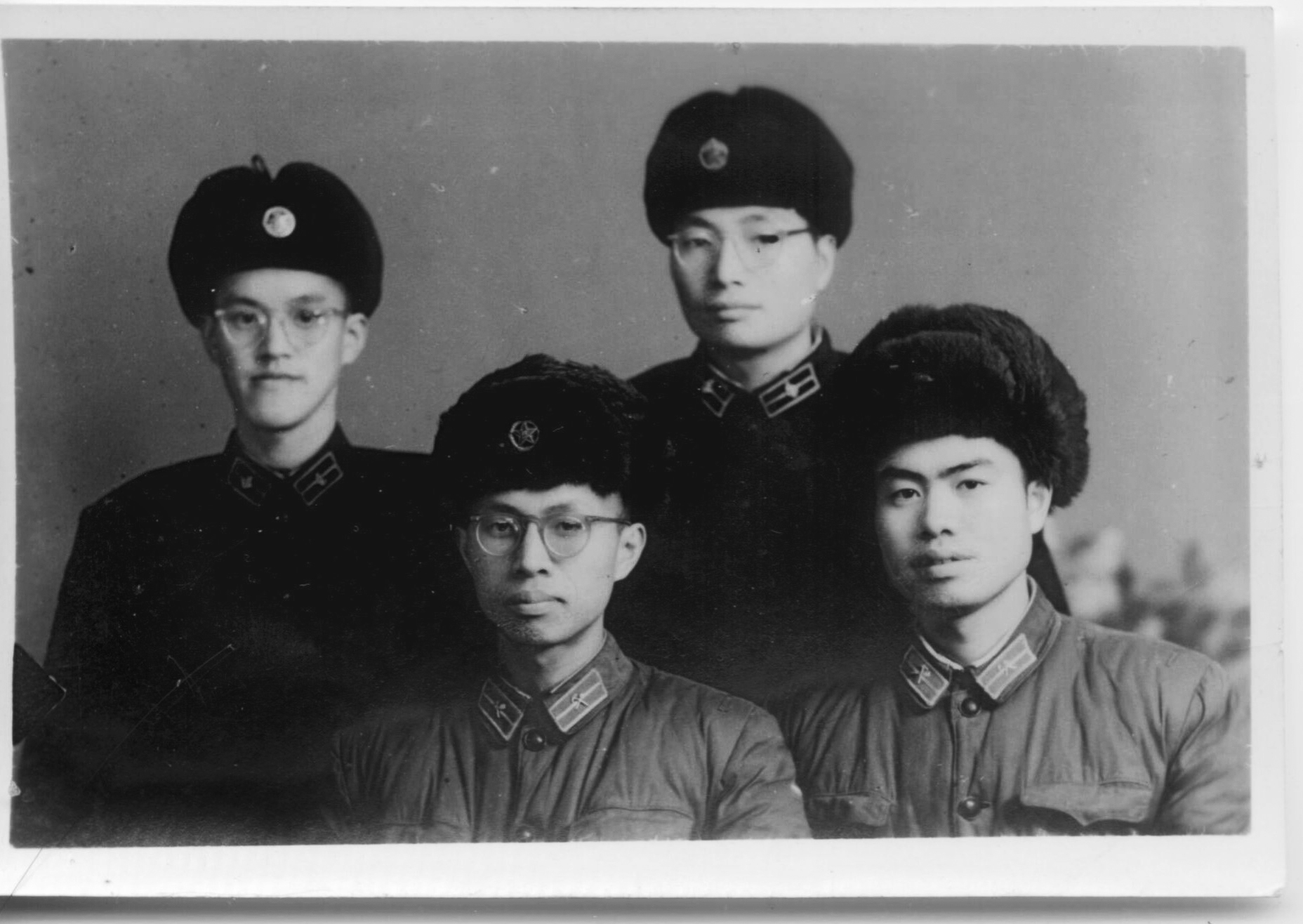

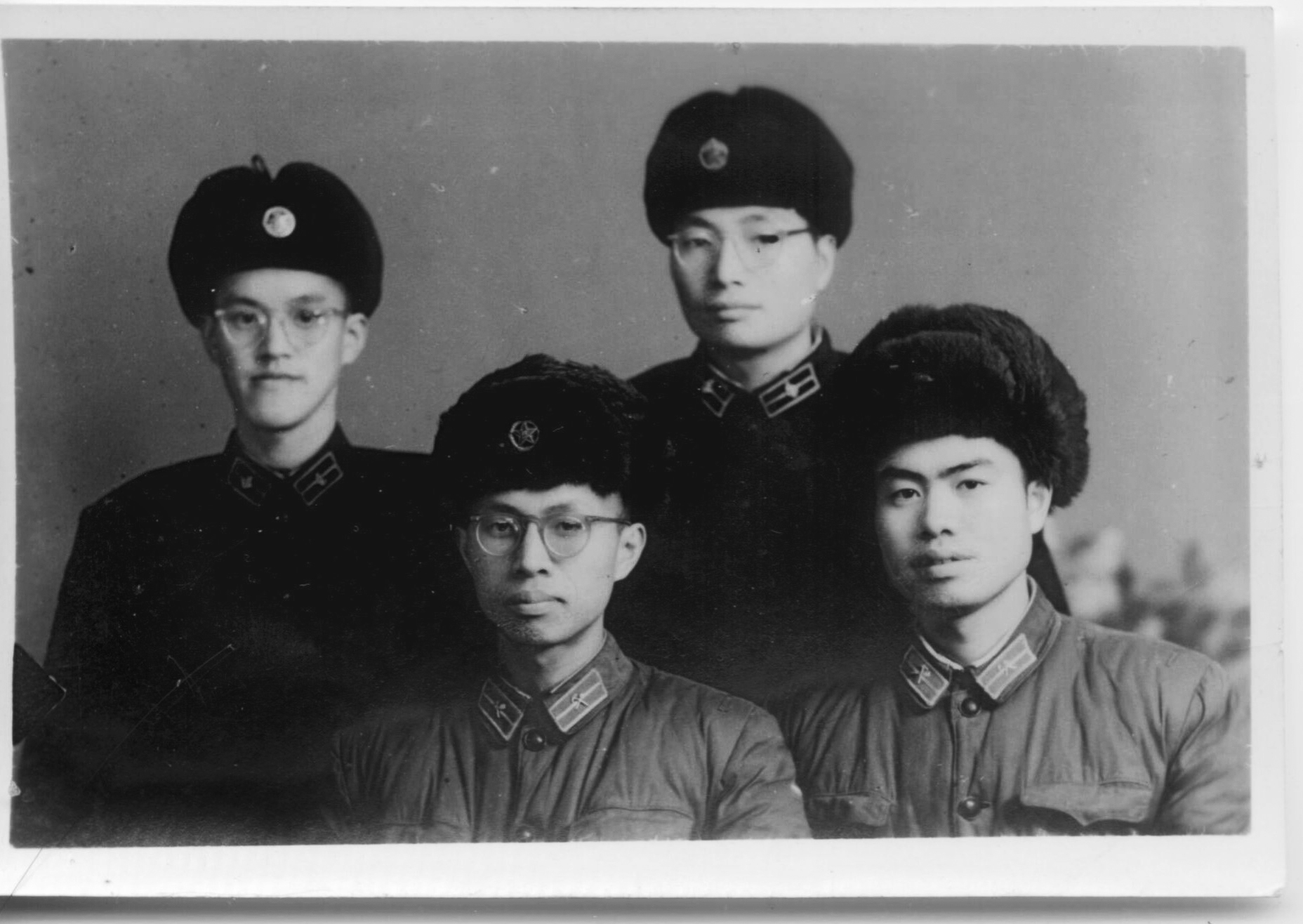

1954年至1960年,钱七虎(前排右)在中国人民解放军军事工程学院就读。 再难也要靠自己,这是求学生涯给青年钱七虎上的生动一课。1954年至1960年,钱七虎在哈军工就读期间,所用教材全部由苏联教材翻译而来,但是最前沿、最急需的内容没有出现在课本上。“防护工程要防炮弹、炸弹、原子弹,但是呢,防原子弹的没有。”1961年,钱七虎被派去莫斯科古比雪夫军事工程学院深造后,这种郁闷的感觉更加强烈。

20世纪60年代初,钱七虎(右)留学期间在莫斯科红场与苏联工人合影。 他是带着研究孔口防护的任务去的。“防护工程中的人和设备都需要孔口提供空气,但核爆炸产生的冲击波也会通过孔口对人和设备造成伤害,所以孔口要防护,这个是很机密的。”钱七虎在莫斯科就读的军事工程学院是开放的,但开展相关实验的研究所是绝密的。无奈之下,他只得修改方向,改做结构防护研究。

“我们买专利,这是对一般科技而言的。核心的科技,特别是国防科技,包括防护工程,你是买不来、要不来、讨不来的,只能靠自己。所以我很理解国家提出的科技自立自强。”在苏联求学的4年间,钱七虎几乎把所有钱都用来买书。有一次他走到列宁墓附近,看到长长的游客队伍,他走开了——“时间花不起啊,只想抓紧时间学知识,学懂、学通,时间非常紧张”。

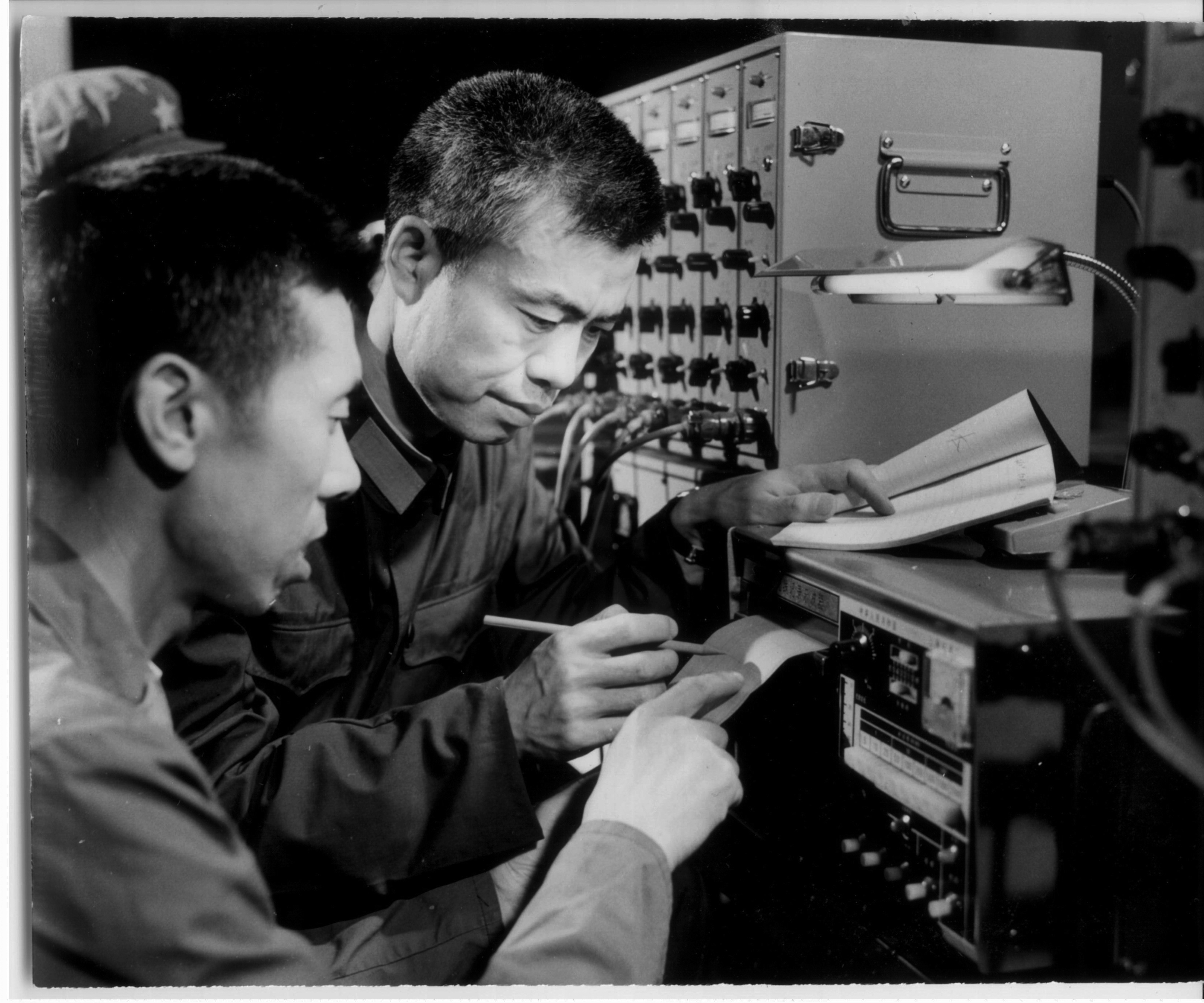

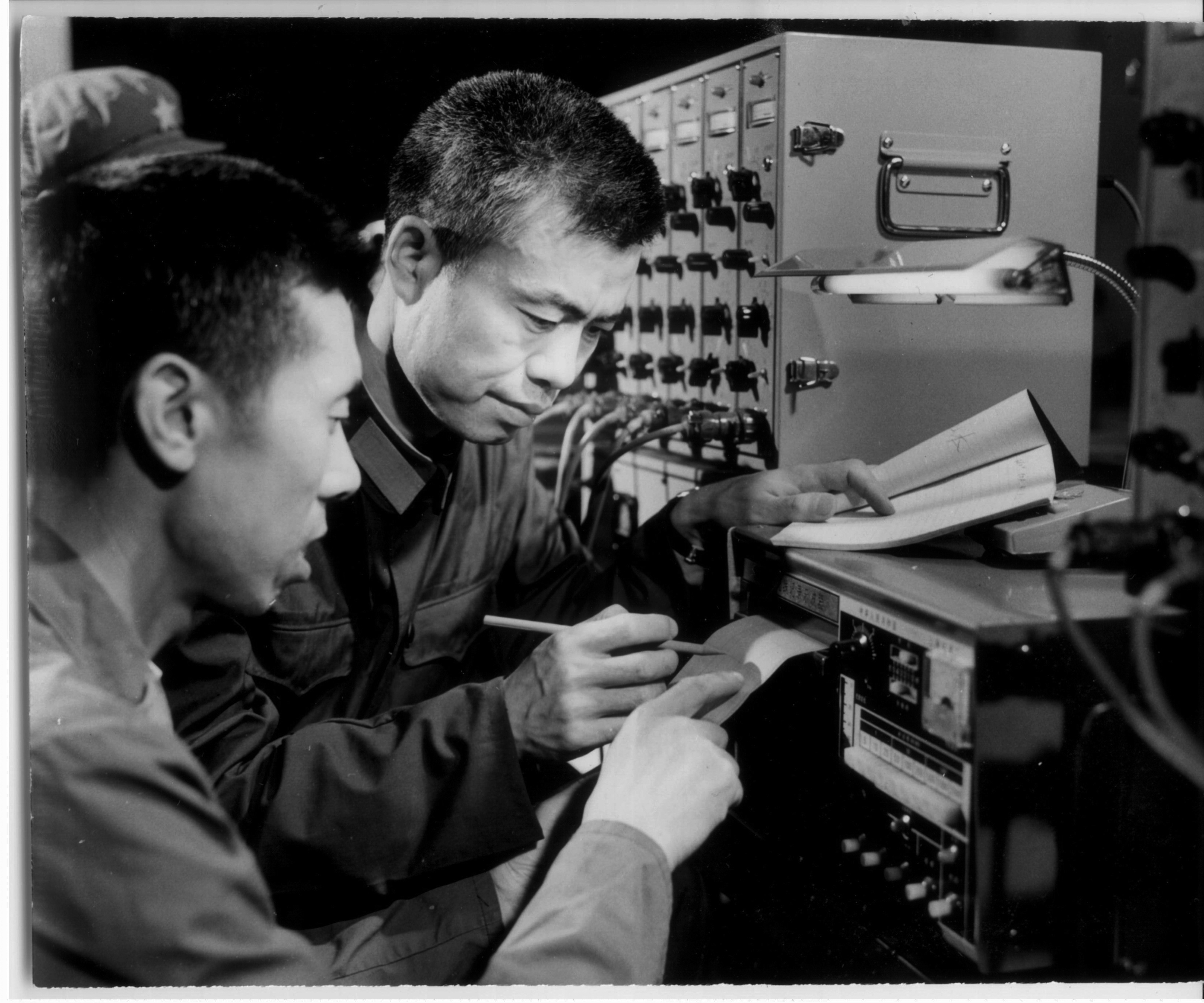

20世纪70年代末,钱七虎(右)在实验室查看试验数据。 这种紧迫感一直持续到现在。钱七虎说,今天,我国防护工程的本质、核心没有变,依然是国家安全的最后一道防线。但是具体怎么防,是在不断变化的,武器变了,防护工程的内容也必须发展。“为什么要培养人才?我85岁了,还能搞多少年?现在具体的事情我已经搞不了了,就靠这些后辈、学生。科技强军永远在路上,防护工程科研永远在路上。”

“看着隧道建成了,心里高兴”

除了国防安全方面的工作,钱七虎还在国家重大工程建设上有着突出的贡献。20世纪80年代后期,珠海建设决策者们提出要“抢占制高点”,推动一系列“命运工程”,其中之一就是扩建珠海机场。

珠海西区的三灶岛上有一个空置了40多年的军用机场,地理条件优越,重新修葺后,可成为一个相当优良的航空港,但不远处却屹立着一座“碍事”的炮台山。炸掉它是最佳方案,既可延长跑道,又搬走了飞机起降的“拦路巨虎”。可一拨拨团队来了又走,都不敢接这个任务,因为难度实在太大:爆破总方量超1000万立方米,要求一次性爆破成功;还要确保山外600米和1000米两处村庄安全……一筹莫展之际,时任工程兵工程学院教授的钱七虎带领团队迎难而上,六赴珠海,仅用了99个有效工作日,就完成了63个药室、1.8万米布药隧道的开掘和30万袋炸药的安放任务。

1992年12月28日下午1时50分。指挥长一声“起爆!”1.2万吨炸药在38秒内分成33批精确起爆,爆炸当量相当于二战时美国投放日本广岛原子弹的60%。“炮台山骤如火山爆发,一条巨龙腾空,土、石块倾泻而下,激起一阵阵巨浪。大地震颤刚刚平静,冲天烟尘尚未散去,围观的上万名群众爆出雷鸣般的欢呼声。”有目击者这样描述当时的场景。时至今日,它还被称为“亚洲第一爆”。

1990年前后,很多重点工程的项目找上门来,这是钱七虎(左二)在室外爆炸试验现场。

1990年前后,很多重点工程的项目找上门来,这是钱七虎(左二)在室外爆炸试验现场。 “作为一名科技工作者,既要关心增强我国国防实力,也要关心提高综合国力,站在国家全局进行前瞻思考。哪些事情对国家和人民有利,我们的奋斗和拼搏就向哪里聚焦。”20世纪90年代末,钱七虎在全国率先提出,面对城市地面建筑空间拥挤、交通阻塞、环境污染等“城市病”,城市的出路就是向地下要空间。城市地下空间开发利用、轨道交通建设都是他长期关注的焦点。最近,钱七虎又在琢磨“双碳”和地下空间的关系,研究“双碳”目标下的城市怎么建设。“习近平总书记说,实现‘双碳’目标,不是别人让我们做,而是我们自己必须要做。城市是碳排放的主要来源地,实现‘双碳’目标,要通过城市建设来完成。怎么完成,这是我非常关注的。”

研究志趣从防护工程延展到地下工程,钱七虎认为这是很自然的事:“防护工程都在地下,所以地下工程相关的知识我也学习、掌握。遇到国家关注的大事要事,我应该把这些知识贡献出来,向我敬仰的钱学森钱老学习。”凡是力所能及的,钱七虎都参与其中。

1998年前后,钱七虎(左二)在俄罗斯莫斯科考察城市地铁建设。 2001年时,长江南京段唯一的过江方式就是走南京长江大桥,不乏有司机抱怨:“每天堵在长江大桥上一个小时,事故几乎天天出。”钱七虎提出,相关技术条件已经具备,可以在长江修建越江水下隧道。两年后,南京长江隧道项目正式获批通过。

南京长江隧道有“万里长江第一隧”之称,是当时中国已建隧道中地质条件最复杂、技术难题最多、施工风险最大的工程。隧道需要穿越13种软硬分布不均的土层,复杂程度也是世界罕见的。

起初设计单位提出用“沉管法”施工,钱七虎不同意,理由是三峡水电站建成后,长江水的含沙率将大幅下降,在冲大于淤的情况下,河床会降低,如果选用沉管这种浅埋法,管道一旦暴露,就存在安全风险。他提出,使用深埋盾构法,更适合长江南京段的地质环境。

施工用的盾构机是专门委托德国一家公司订做的,总价值超过7亿元人民币,可施工到半途,机器突然卡住了,再用力,还是一动不动。一时间,“南京长江隧道工程‘烂尾’”的声音甚嚣尘上。当时钱七虎正在另一个工程现场,他对前来报告的人说:“不要着急,等我回去开新闻发布会,放心,不可能就此停工。”后来查出停工是因为刀具磨损,但德国技术专家坚信刀具没有问题。在钱七虎的建议下,国内企业对刀具进行了改良。更换刀具后的盾构机可以一口气挖掘400米不更换刀具,耐用率提高了8倍,不仅工程得以重启,也推进了关键设备国产化。

2010年5月28日,南京长江隧道全线通车运营。后来,南京长江隧道获得“鲁班奖”、国家科技进步奖等十多个奖项。

2006年前后,钱七虎(左三)在南京长江隧道施工现场。 南水北调工程、西气东输工程、港珠澳大桥的海底隧道,以及目前还在建设中的深(圳)中(山)通道海底隧道,这些重大工程的顺利实施,都有钱七虎的参与和推动。“现在我可以说,我们国家地下空间开发利用的水平,已经走在世界的前列,面积总量和一些典型的工程案例,都比国外要大、要好。在岩石工程领域,我们也已经部分领跑,从大国变成强国了。”钱七虎解释:“一个是设备,以前我们不会造盾构机,都要依靠进口,我作为全国政协委员提了好多提案,强调盾构机一定要国产化、本土化,现在郑州、常熟、长沙都有大的盾构机制造厂,大直径的也能造;二是岩石力学的理论,以前设计、试验、标准、规范都是外国人定的,我们能做还是不能做,自己说了不算,现在我们在深部岩石力学等一些领域已经领先了。”

为了早日实现更多的领跑,钱七虎放弃了所有兴趣爱好。“我以前喜欢下围棋、打桥牌,桥牌还拿过老年组冠军呐。不过现在也已经习惯了每天都是工作的生活,感觉到很有乐趣。隧道建起来了,而且世界第一,你说多好!”

“我现在每天带她做三件事”

“忠孝难两全”“大家小家难兼顾”的事情同样发生在钱七虎身上。1965年,获得工学副博士学位的钱七虎学成回国,被分配到北京,刚好和未婚妻袁晖同城。可休假结束后,他又被改派到“骨干老师奇缺”的原西安工程兵工程学院担任教员。两个月后,趁到北京参加学术会议的间隙,钱七虎和袁晖准备了一些糖果和茶水招待亲友,借了床铺,简单地举行了婚礼。学术会议结束,钱七虎又回到西安,从此二人两地分居,长达16年。

与《环球人物》记者谈及此事时,钱七虎说:“好多人问我分居这个事。在我们看来,组织需要你,你就去做,这是很自然的事。我爱人也是一名共产党员,一说她就同意了,没有任何意见。”2019年,决定将800万元国家最高科学技术奖奖金悉数捐出时,两人也是以同样的速度达成了一致。

多年来,家中大事小事都是袁晖操持,除了做饭,特别是烧鱼——那是钱七虎的专长。他在苏联读书时,中午吃食堂,为了省钱省时间,晚饭自己做,逢年过节邀请苏联师友前来聚会。“做的菜要给人家吃,就希望能掌握一些菜式,看着人家吃得满意,自己也高兴,就喜欢上了做菜。”

钱七虎爱吃鱼,也就喜欢烧鱼,熏鱼、清蒸鱼都会做。直到两年前,袁晖出现了老年病前兆,“总忘事”,钱七虎请了保姆照顾她的生活起居,一日三餐也改由保姆做。他偶尔对如何做菜发表一些看法,袁晖有时看不过去,替保姆说几句,俩人就开始“拌嘴”,“拌”完依然和和乐乐的,只要一起出门,就是手牵手。

在钱七虎身边多年的助理唯一一次看到他落泪,也是与袁晖有关。那是2020年,家里还没请保姆,钱七虎在南京出差期间,一直由袁晖的妹妹来家里照顾她。在宾馆里,助理听到钱七虎哽咽着给袁晖妹妹打电话,诉说心里的感谢。“他是很要强的人,从来不会哭的。这么多年,那是我第一次看到他流泪。”

确诊两年多以来,袁晖的病情保持相对稳定。钱七虎回忆:“当时医生说,将来她连你都认不出来,我吓一跳。但现在没有,她还记得小时候的事。”每天,钱七虎晨练回来,叫醒袁晖,给她量血压、吃“早上要吃的8种药”,然后带她做手指操,“可以延缓记忆力衰退”。他竖起3根手指:“她的事有3件:量血压,吃药,做操。”

一个月前,钱七虎和妻子回了趟老家昆山。“每年清明前后我总要回去一下,去父母墓前看看。今年清明因为疫情没有回去,所以7月回去第一件事就是扫墓。”40多年前,钱七虎在昆山设立“瑾晖慈善基金”,重点资助边远贫困地区的学生。“晖”取自妻子的名字袁晖,“瑾”则来自他的母亲陆素瑾。

1984年,钱七虎(左二)和母亲陆素瑾(中)、妻子袁晖(右二)及一双儿女的合影。 钱七虎7岁时父亲就因病去世,母亲一人抚养5个孩子长大。“我们都不知道母亲早上什么时候起床,晚上什么时候睡觉。里里外外,要照顾鱼摊,又要种地、养猪,很忙的。”他一直记得,母亲常讲一句话,不要光想着自己好。陆素瑾手头不宽裕,还经常帮助镇上生活困难的老人。钱七虎和妻子两地分居16年,除了工作,还有一个原因就是母亲的叮嘱:不要急着把袁晖调到你身边,她父母都有心脏病,需要有人留在北京照顾。

2019年1月8日,钱七虎获2018年度国家最高科学技术奖。2018年底,钱七虎与妻子袁晖合影。 “我母亲很少考虑自己。她一个人住在乡下几十年,从来没和我提过把她带出来,或者带她去哪里玩、吃什么。”母亲80岁时,钱七虎把她接到身边,6年后母亲去世——母子相处时间太短,这至今仍是他心中的隐痛。“把母亲接到南京那几年,我刚担任学院领导工作,还要兼顾科研,只想兢兢业业,把工作干好,就没有动动脑子想想怎么尽孝。她临终前什么话也没说,一辈子从没为自己提过要求。”回忆至此,一向沉稳庄重的钱七虎声音哽咽,眼睛也湿润了:“这次因为有(采访)提纲,我提前做了心理准备,不然一提起她,心里根本受不了。我想,现在我为国家做的这些事,‘瑾晖基金’做的这些事,母亲地下有知,也是高兴的。”(本刊记者 刘舒扬 中国人民解放军陆军工程大学政治工作处干事 云利孝)

扫码看钱七虎谈人生转折和考验

责任编辑:曹心瑶

责任编辑:曹心瑶