眼神空洞、举止怪异、毫无美感......近期,人教版数学教材插图问题引发网友关注,“为什么这么严肃的教材,会出现这种插图?”

教材是育人的工具,不仅传递知识,更承载价值。因而,教材编写是一项铸魂育人的工程,肩负着民族希望与国家发展的愿景,也关乎千千万万学生的成长体验。在这一事件发酵之际,不少人纷纷晒出了自己上学时所用的教材,怀念起那些插画创作者们。

在这些插画创作者的笔下,一幅幅惟妙惟肖的图画跃然纸上,也成为跨越时空,历久弥新的回忆。

01

蒋兆和,

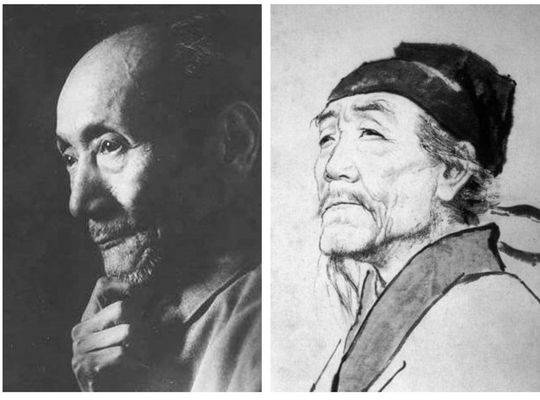

以自己为模特创作了《杜甫像》

· 蒋兆和与《杜甫像》(图源封面新闻)

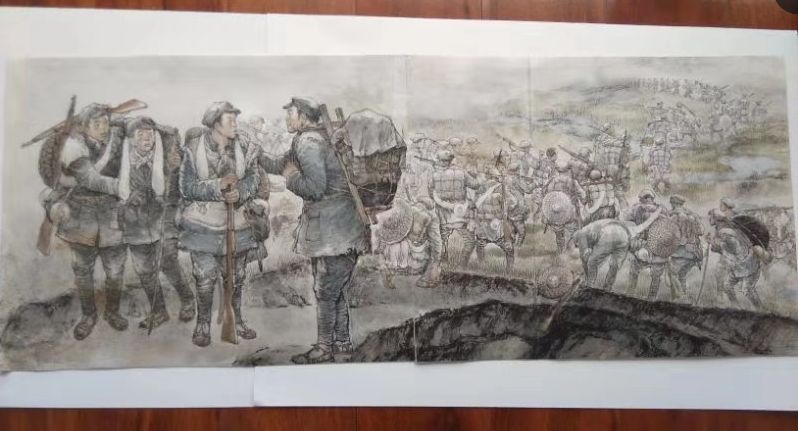

在蒋兆和的系列古人画作中,《杜甫像》是最为大众所熟知的一幅作品。1959年,蒋兆和以自己为模特创作的这幅作品,被纳入了高中语文课本。前些年,因学生们的二次创作,各种版本的“杜甫很忙”更是在网络上风靡。

骨骼瘦削、傲然孤寂,每每看到蒋兆和画的杜甫,许多人都觉得这就是杜甫本人无疑。要画出如此契合的古人肖像,不单是乍现的灵感,画功的深厚,更多的或许是源自与杜甫的共鸣。

出身贫困书香世家,16岁时辗转上海、南京、四川等多地靠卖画谋生的经历,让蒋兆和对底层人民的劳苦生活有了切身体会。“在东驰西奔,遍列江湖,见闻虽寡,而吃苦可当。”他曾在自叙中这样回忆。直到23岁时,蒋兆和与徐悲鸿相遇,在后者的建议之下,他才开始从人物水墨画彻底转向了写实主义。

在这一点上,蒋兆和与杜甫是相似的,他们都将目光投向了底层受苦的群众,不同的只是,一个在诗,一个在画。作好画,看透人,蒋兆和将这样的创作理念贯穿了一生。

从《卖子图》《轰炸之后》再到《流民图》等,蒋兆和真实再现了穷苦人民的生活:“根据我自己的经历,我深切地感受到人间生活的痛苦......我并不是站在人民之外的一个同情者或者人道主义者。对我来讲,离开了人民群众,离开了生活,艺术则无从谈起。”

从《杜甫像》《文天祥》到《李清照》等,他笔下的古人像幅幅皆精品,因为“我画历史人物,不是要逃避现实生活......画古人,看他当时与国家、与民族、与人民的关系,有利于激发现代的青年,教育青年一代,要有民族自豪感、民族自尊心和正义感,使青年一代对中国的历史、文化要有所知。”

1986年,蒋兆和去世。多年过后,他的作品依旧让后世望之弥坚,其创作理念在当下仍具有现实参考意义。

02

王惟震,

承包了一代人的语文课本

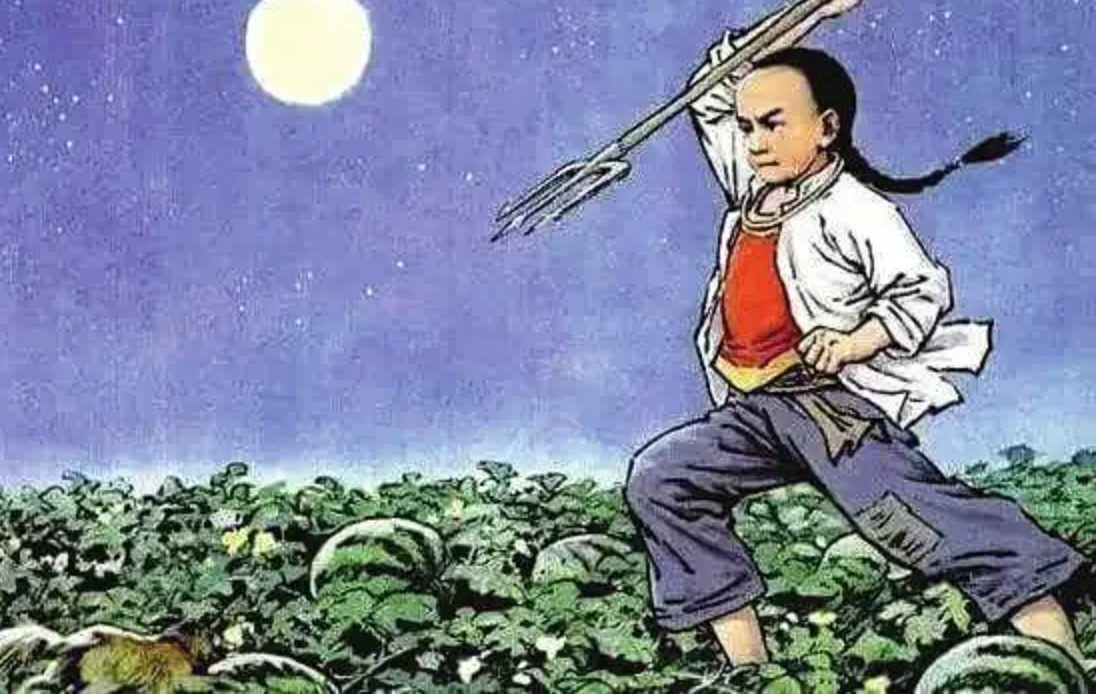

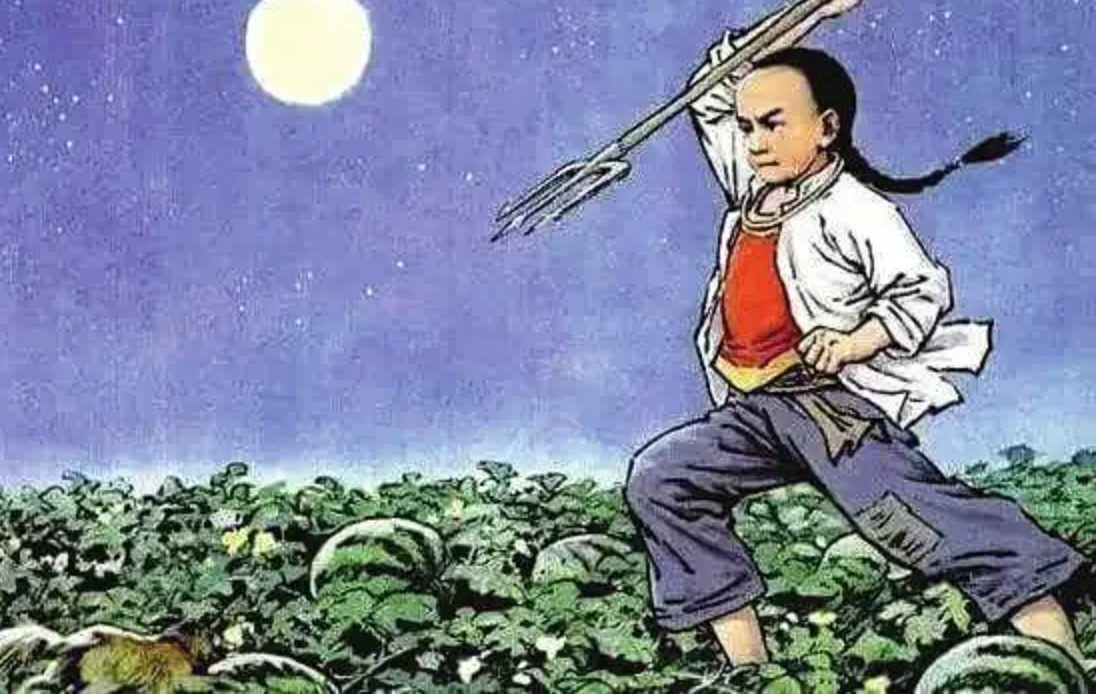

· 插图《少年闰土》(资料图)

· 插图《少年闰土》(资料图) 深蓝的天空中挂着一轮圆月,下面的沙地种着一望无际的碧绿的西瓜。一个少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹刺去......这幅为人所乐道的《少年闰土》,出自一位“劳模”画家之手。

这位画家,就是王惟震。可以说,他的画作几乎承包了一代人的语文课本。

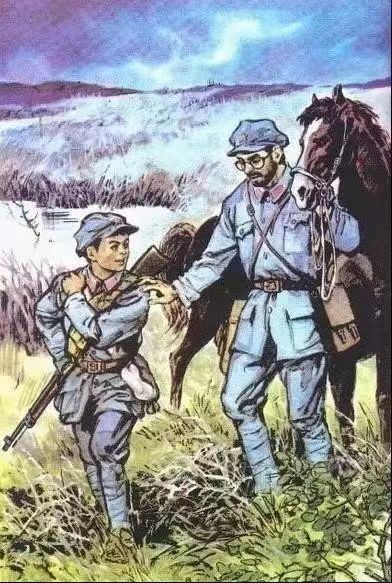

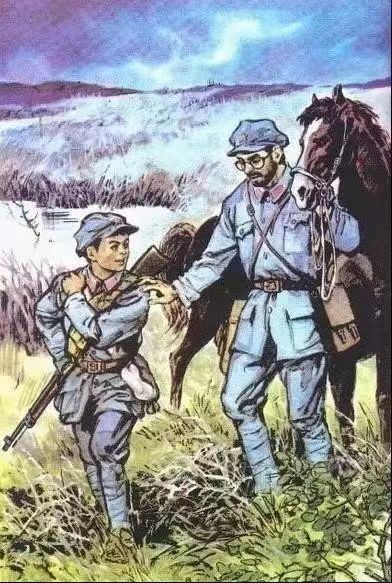

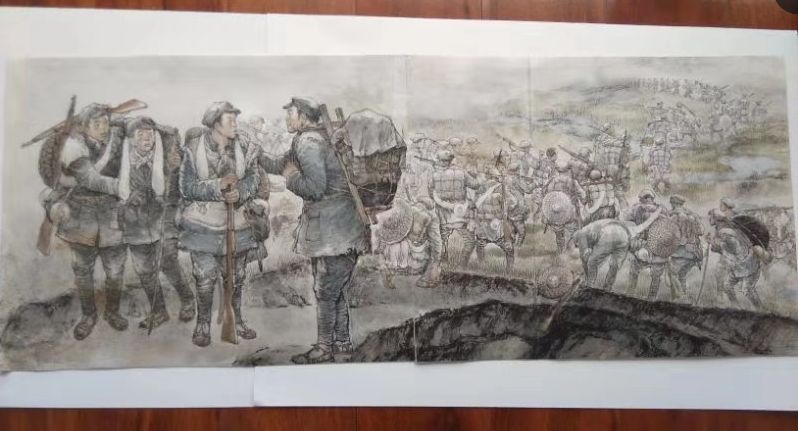

· 插图《倔强的小红军》(资料图)

· 插图《倔强的小红军》(资料图) “陈赓看见一个非常瘦小的红军,于是便要把自己的粮食分给小红军。可是小红军拒绝了,并拍拍自己包说还有很多粮食。”插图《倔强的小红军》生动刻画出了陈赓大将与小红军在长征路上的形象。

· 插图《丰碑》(资料图)

· 插图《丰碑》(资料图) “他把棉衣让给了战友,自己冻死在严寒中。”插图《丰碑》传神地再现了革命先烈的奉献精神,在孩子们的心中留下了不可磨灭的印象。

· 插图《十里长街送总理》(资料图)

· 插图《十里长街送总理》(资料图) “人们臂上都缠着黑纱,胸前都佩着白花,眼睛都望着周总理的灵车将要开来的方向。一位满头银发的老奶奶拄着拐杖,背靠着一棵洋槐树,焦急而又耐心地等待着。”插图《十里长街送总理》承载了一个时代对伟人的缅怀之情。

除此之外,他所创作的《将相和》《让我们荡起双桨》《月光曲》《苦柚》等插图也让人至今犹新。

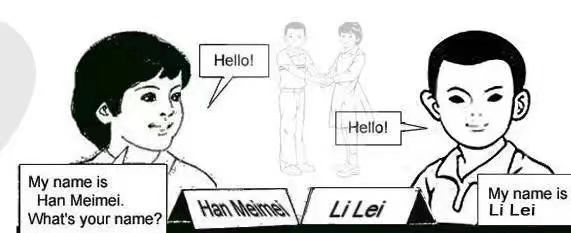

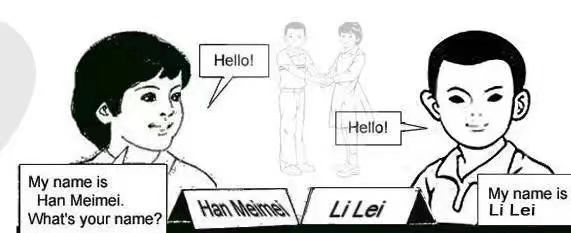

· 英语教材中的李雷、韩梅梅形象深入人心(资料图)

· 英语教材中的李雷、韩梅梅形象深入人心(资料图) 值得一提的是,就连李雷、韩梅梅这两位英语教材中的“老朋友”,也是由王惟震设计的。据王惟震回忆,当初在设计两人形象时,为避免引起不良影响,韩梅梅一直是“齐耳短发,一脸严肃,校服领口最高一颗扣子从没打开过”,而且李雷和她几年没说过几句话。“当时画的时候就得小心,不能给孩子传授任何不良的东西。”王惟震说。

不过,为了真实展现女性形象,王惟震还特意设计出一位——身材高挑,穿着裙子,烫着卷发的时髦女老师。从这点不难表明,他其实并不刻板。

03

何保全、于泉滢夫妇

“为了下一代,不要稿费我们都愿意画”

· 何保全、于泉滢夫妇(图源安徽网)

· 何保全、于泉滢夫妇(图源安徽网) 继王惟震之后,“连环画夫妻”何保全和于泉滢的多幅插图作品,在2019年登上了新版部编本中小学语文课本。

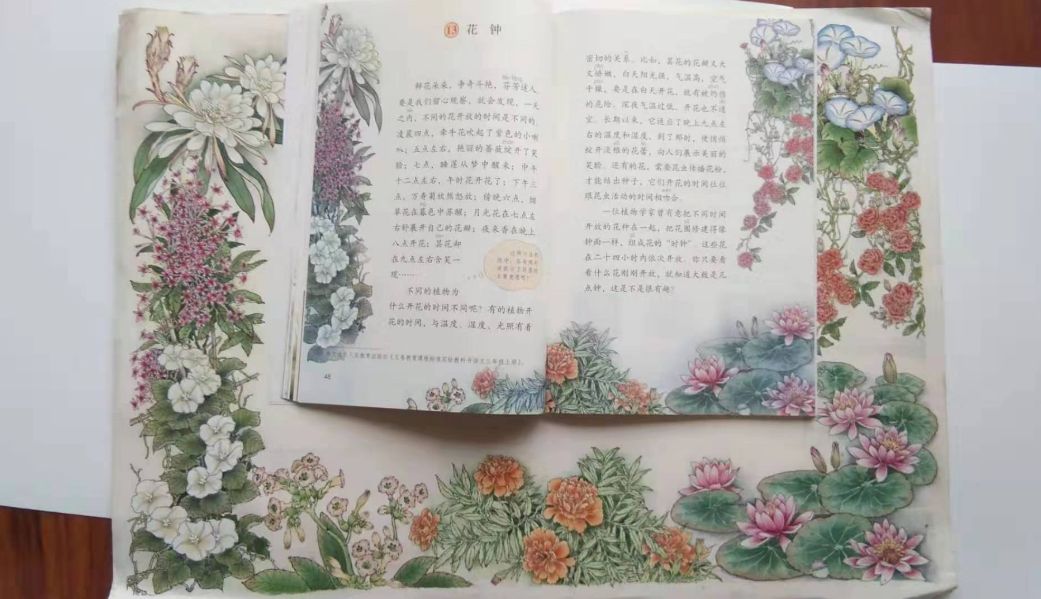

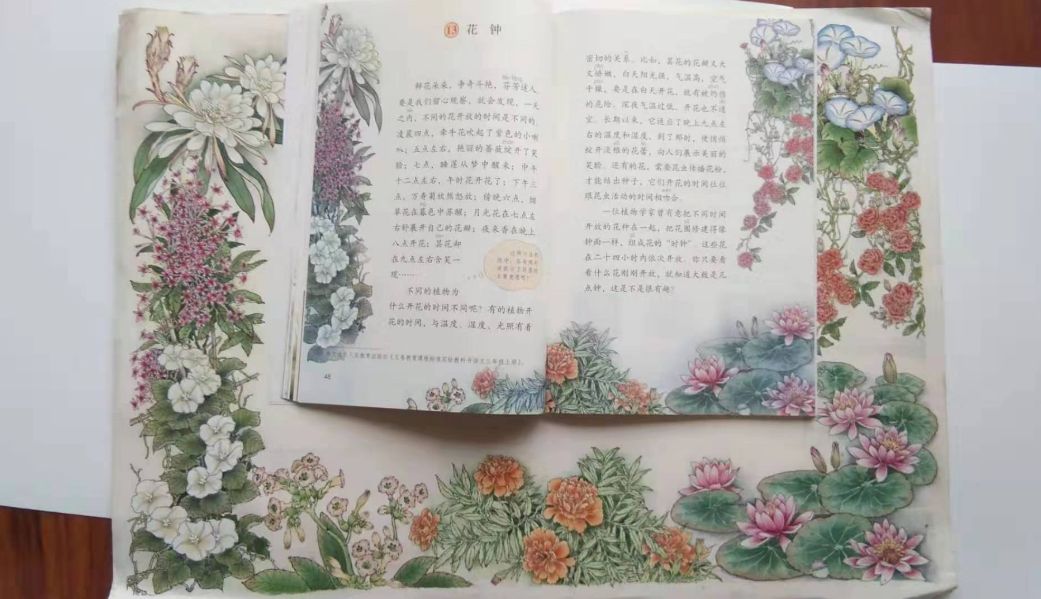

翻阅课本,三年级的文章《花钟》、五年级的文章《金色的鱼钩》、六年级的文章《桥》《丁香结》的插图,都出自这对夫妇之手,“同时,配套的教辅配套读本《小英雄雨来》,其中的26幅连环画插图也都是我们俩共同完成的。”

· 插图《花钟》(图源安徽网)

· 插图《花钟》(图源安徽网) · 插图《金色的鱼钩》(图源安徽网)

· 插图《金色的鱼钩》(图源安徽网) 对于两人来说,《金色的鱼钩》是最难完成的,“我们在这组连环画中倾注了很多心血,花费了很长时间也改了好几次。”于泉滢说,构思起来倒不难,难的是怎么去描绘出每个小红军的神态。”

为了完成这组连环画,何保全和于泉滢仅在沟通上就耗去了半个多月,绘制成图后又因觉得小红军“面色红润”,与当时过度劳累、饥饿的现实情景不符,便推翻了手稿,从头画起。为了真实还原出这份“饥饿感”,两人连着改了三遍才满意。

仔细抠每一幅插图的每一个人物的表情、细节,成了这些年来两人绘制书本插图的共同追求。

于泉滢说,因为这是能够为国家教育、儿童教育出一点力的,所以我们感觉特别荣幸的同时,也是抱着十二分的认真和负责,“为了下一代,不要稿费我们都愿意画。”

除了蒋兆和、王惟震、何保全、于泉滢以外,其他创作出生动传神插画的作者们,我们同样不应忘记。他们笔下的课本封面与插图,真实呈现出时代审美的变化,为一代代人烙下温馨而又深刻的印记。

(本文综合自安徽网、齐鲁壹点、封面新闻、钱江晚报等)

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺